崔振宽,是当代最重要的山水画家之一,他探索了从中国水墨——特别是文人画传统的内部向现代艺术转型推进的艰难道路,其取得的成果有目共睹。崔振宽近年来的山水创作更趋抽象化表现,将物象造型转化为纯粹的线面关系,虽然可以隐约感受到画面中所描绘的或是一座窑洞、一段高破、一个古镇、一块黄土,但又往往通过焦墨枯笔、皴擦技法重新组织了画面,形成了某种更内在、更本质的语言结构。

——水墨天:2020中国水墨年鉴展策展人

中央美术学院艺术管理与教育学院副院长 赵立

◆编者按:

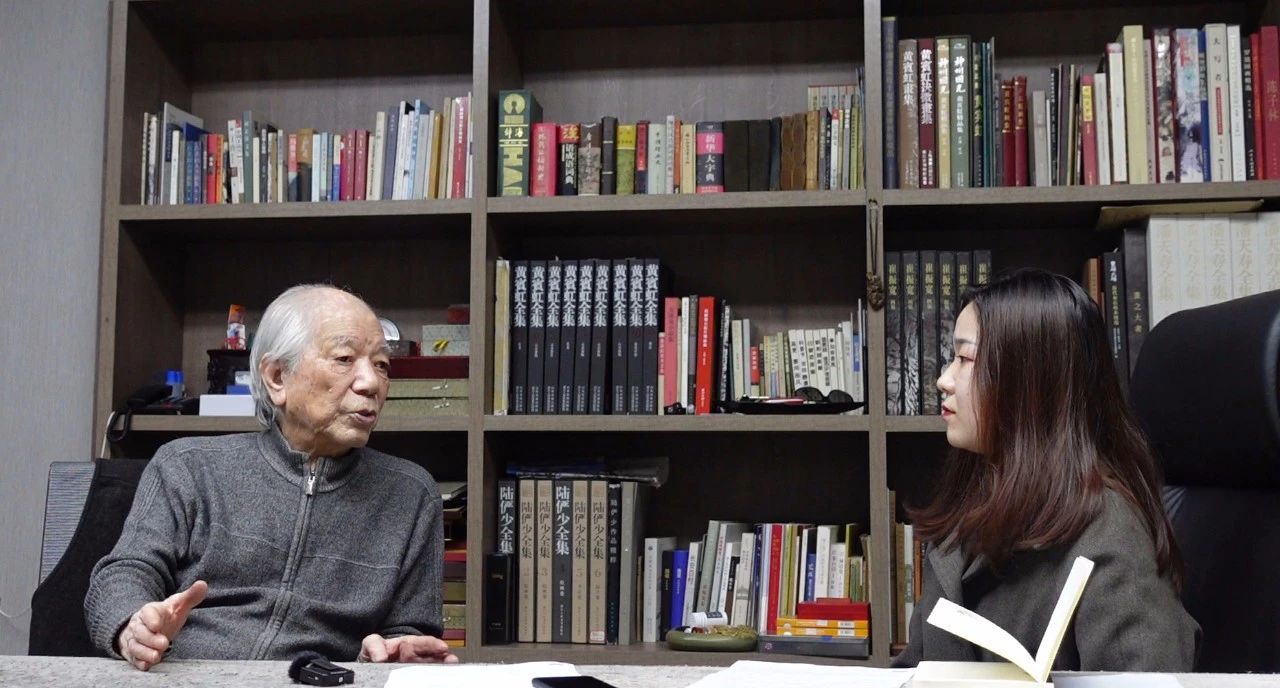

水墨天:2020中国水墨年鉴展2020月9月24日在北京新光大中心 · 安美术馆盛大举办。着名艺术家崔振宽先生与程保忠、丁观加、杜大恺、杜小同、方力钧、谷文达、杭春晖、郝世明、何家英、胡伟、江宏伟、姜吉安、康春慧、李皓、李津、李孝萱、梁铨、林海钟、刘琦、刘庆和、马骏、潘公凯、潘汶汛、彭薇、彭先诚、仇德树、秦修平、丘挺、孙浩、田黎明、王璜生、王明明、王子锟、徐冰、徐华翎、徐乐乐、徐累、袁武、曾健勇、张见、章燕紫、周京新、周韶华(按照姓氏拼音字母排序)共44位艺术家参加展览。受展览主办方委托,《艺术品鉴》杂志2020年末对崔振宽先生就中国水墨艺术的发展和艺术家个人的创作实践进行了访谈,现将《艺术品鉴》编辑张敏女士的短文与访谈节选发布与众,以飨读者。

“变”与“不变”——崔振宽笔墨的精神性与当代性

文 / 张 敏

访谈未正式开始前,笔者将去年12月为长安画派标志人物石鲁做的专刊递给了崔振宽先生,未曾想他细细翻了许久,从前页的黑白老照片开始没有错过任何一个值得留意的细节,一边看一边与儿子崔迅交谈,语气轻松、亲切,好似在谈论一个依然在世且非常熟识的故人,那个画面实在令人动容。

访谈过程中,听崔振宽先生梳理唐宋以来的文人画脉络,聊中国画到“四王”如何结壳,聊黄宾虹如何破局,此后中国传统水墨画又如何发展。此间他一句“我往传统那条路上走,没有走到‘四王’,长安画派对我的影响是最大的”阐明了自己的立场。长安画派那种经由写生赋予绘画生机和在笔墨形式上的创新是深深影响了崔振宽先生的,“求变”或许是他一早就做下的决定。

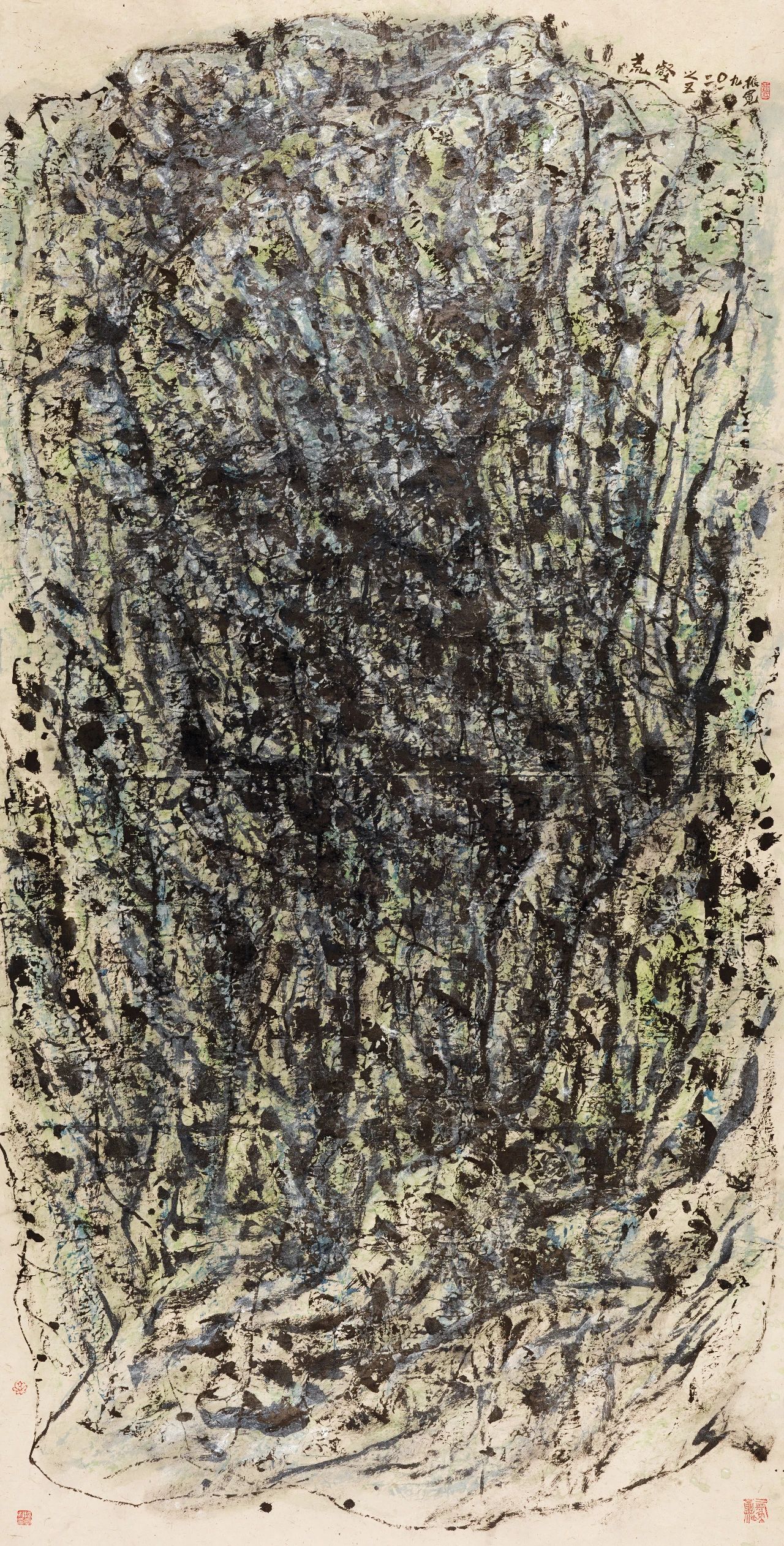

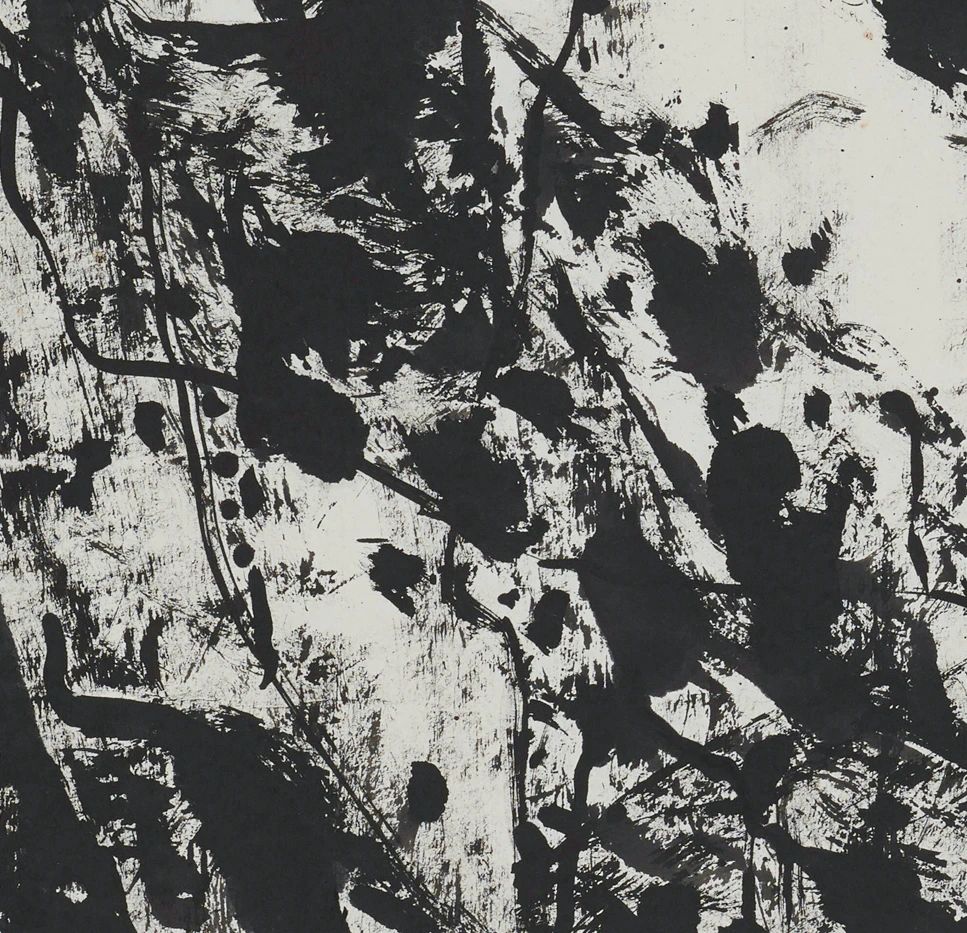

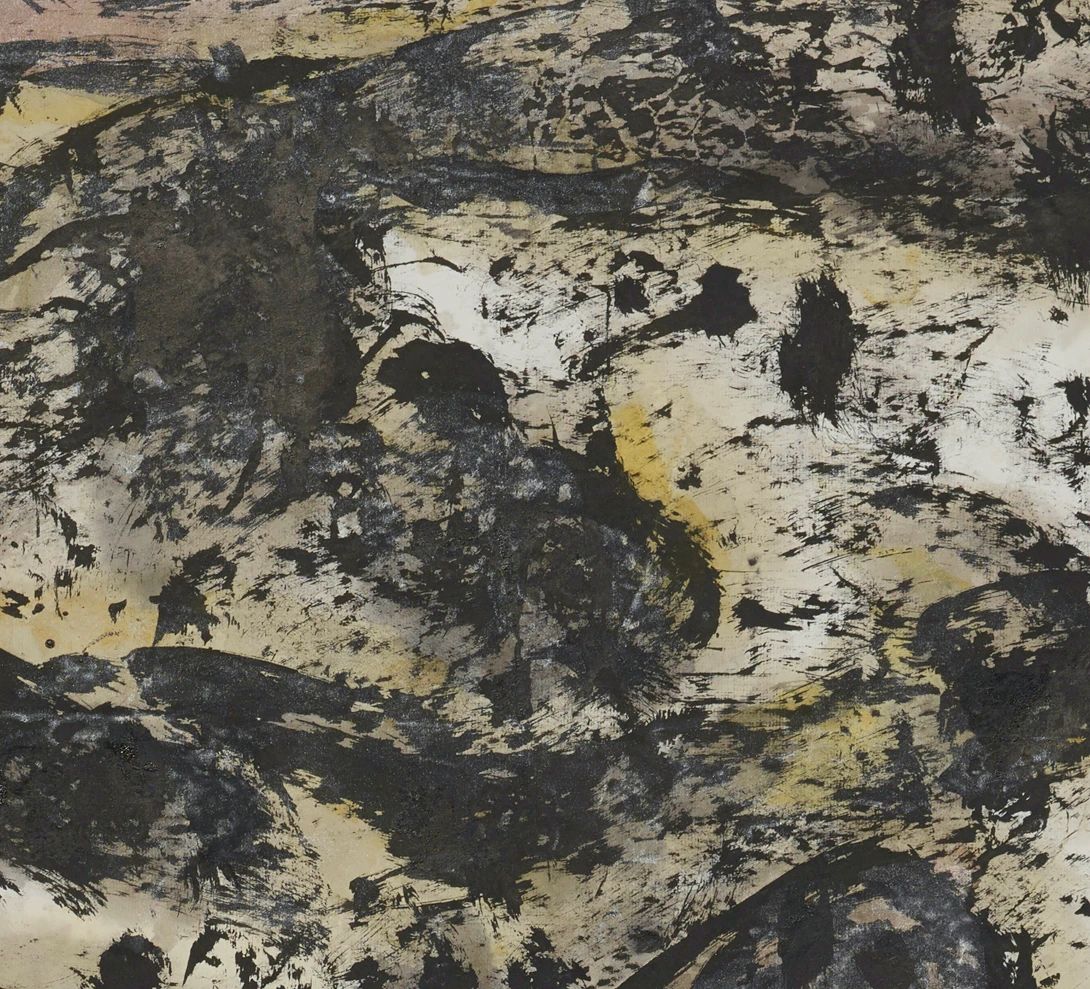

华山卧游图四 247×123cm 纸本焦墨设色 2019

华山卧游图四(局部)纸本焦墨设色 2019

崔振宽先生的“变”是显而易见的。他1935年生于西安,艺术道路饱满、持久,经历了中西融合、引西润中到现在呈完全开放态势的艺术环境转变。与绘画语境转变相伴的是他在中国画本体上的不断探索,如果借用吴为山先生的评价,这种探索的脉络可以用三个“象”来概括:具象、意象、抽象。崔振宽先生认为,如实描绘自然对象似乎总与艺术有一定的疏离感,如何接近艺术?他选择了往自己的内心走。于是在一次又一次面对山川沟壑,一年又一年的写生中,他开始更深入感受主客体之间的交流、和谐,画面上意象生成。也是在此刻他感受到强调画家主体意识的重要性,他懂石涛、八大、黄宾虹了,也懂所有那些站在革新传统分水岭上的画家了。

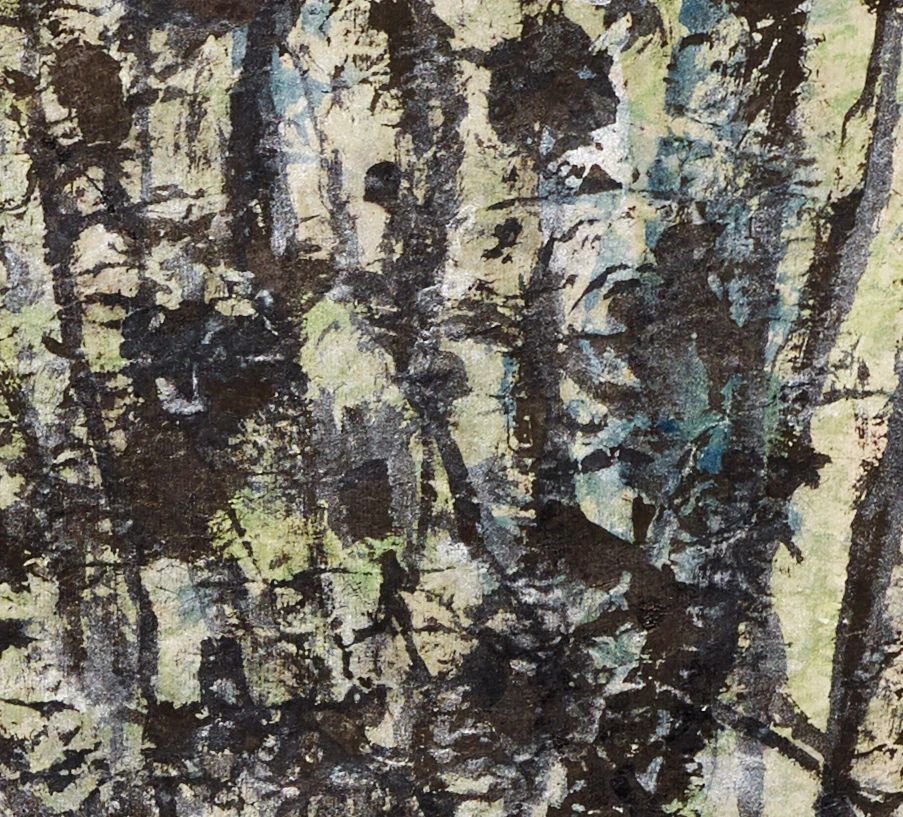

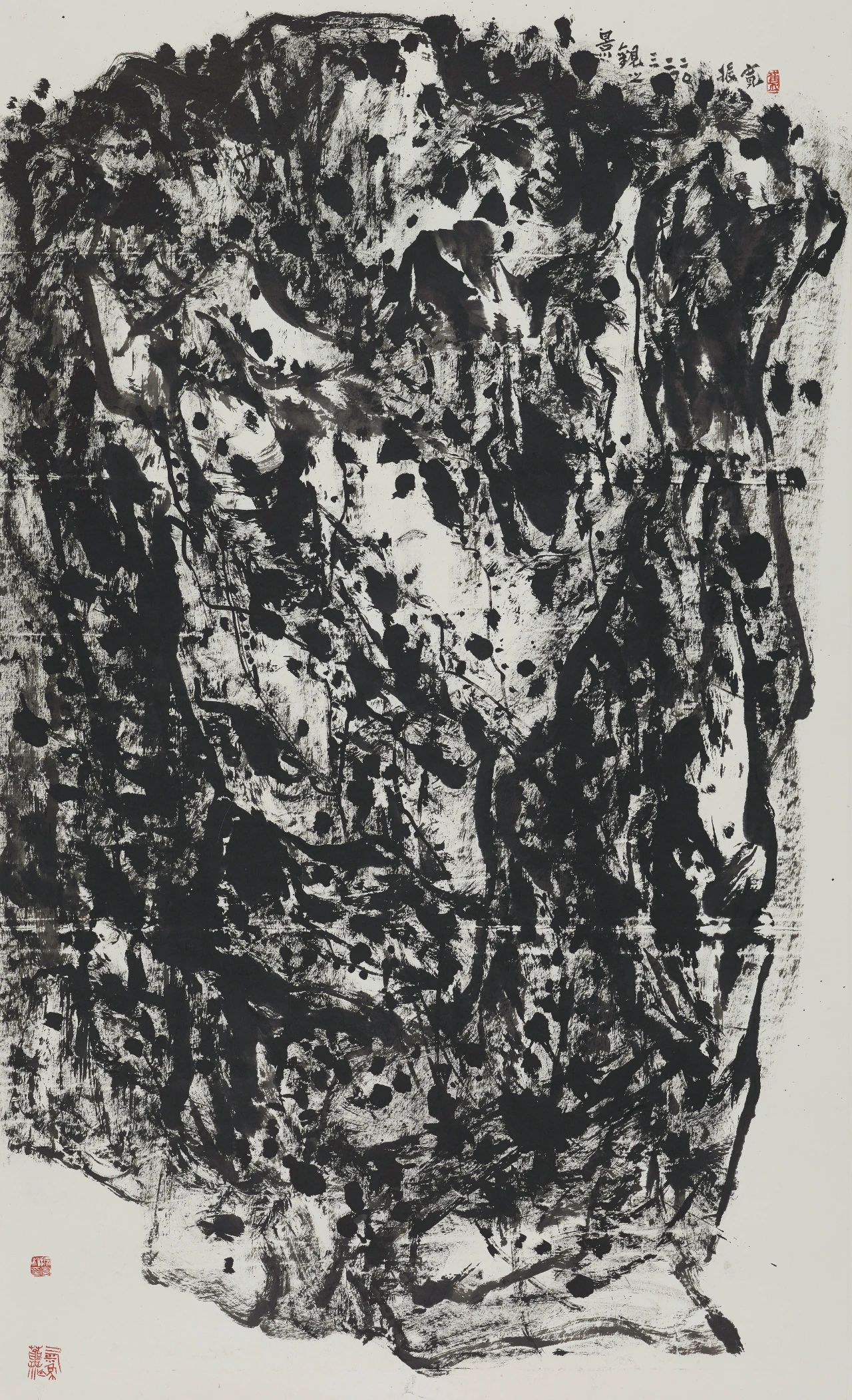

荒壑之五 248×125cm 纸本焦墨设色 2019

荒壑之五(局部)纸本焦墨设色 2019

刘骁纯先生《崔振宽与“黄崔系统”》一文曾认为,黄宾虹与崔振宽,就画脉关联而言,可以称为“黄崔系统”。刘先生认为,是黄宾虹先生晚年打开了传统中国画的缺口,而崔振宽先生则沿着这个缺口继续开拓。崔先生解释道:“黄宾虹先生打开缺口的办法是将山水画中的笔墨提到了更重要的位置,把所描绘对象的重要性降低了。”这种弱化自然对象、革新形式的山水画创作正是中国画现代转型的关键点,画的是哪处的山,已经不再重要了。走到这一步,我们才得以感受崔振宽先生焦墨的气势和魅力,那不知何处而来山脉横亘在画面之上,线条铺满、生气勃勃,画面顶部的题款又不似是文字,而活生生像牵着牛羊的农民矗立在山顶之上。

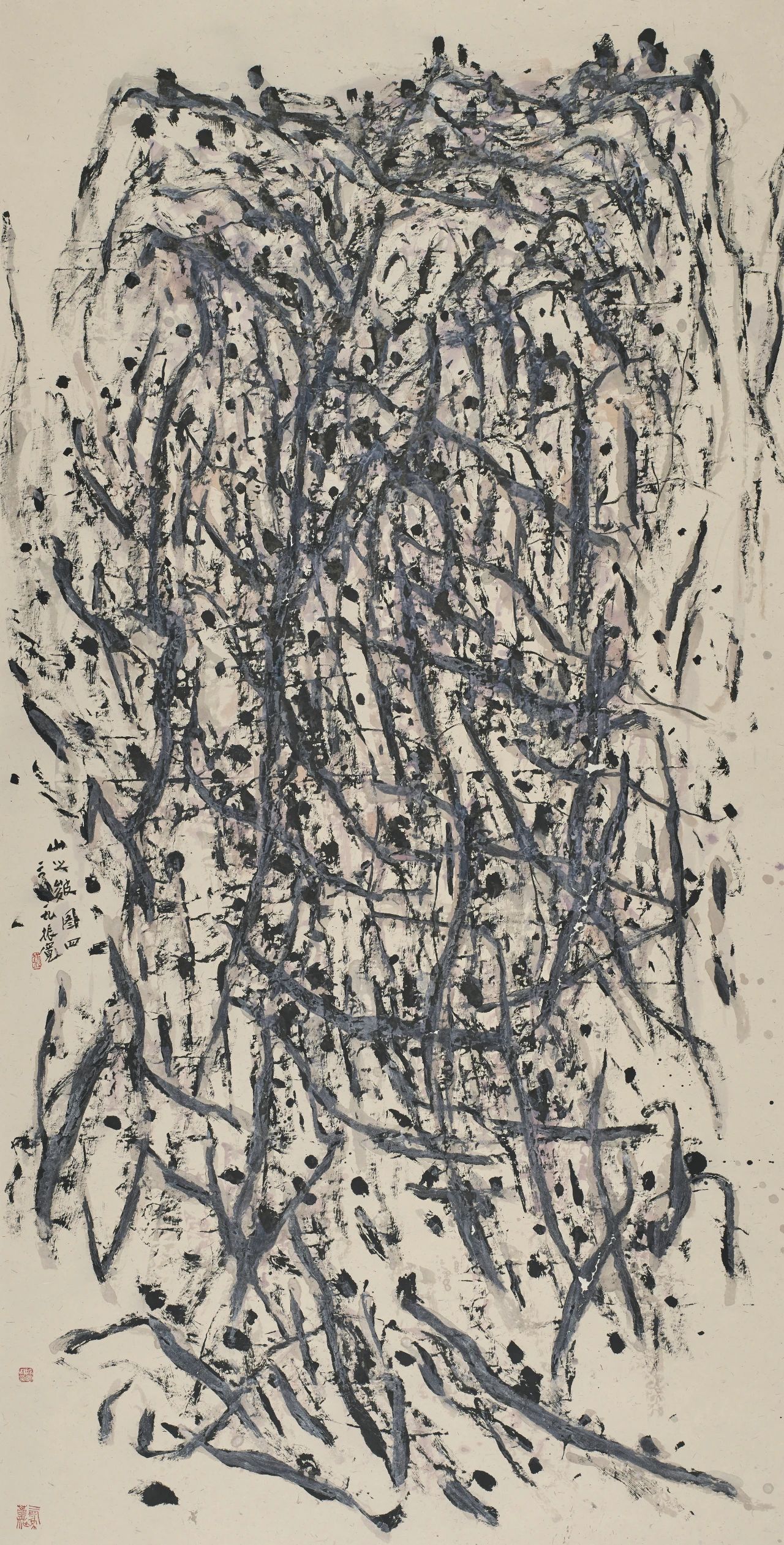

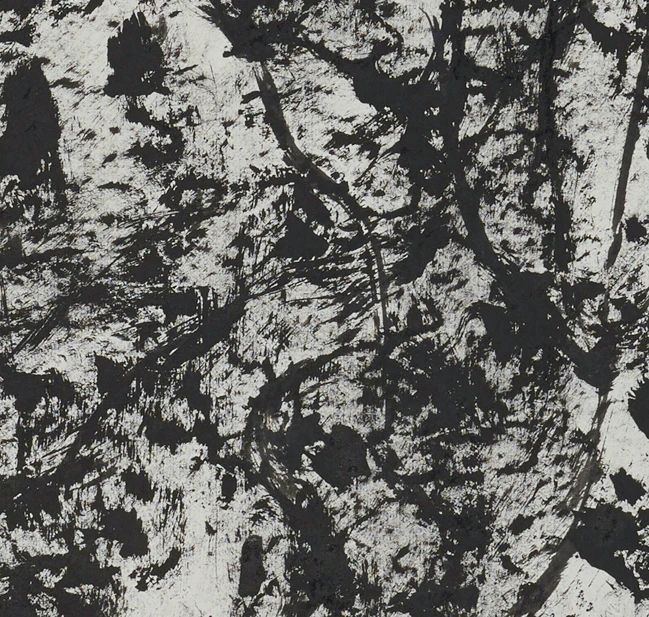

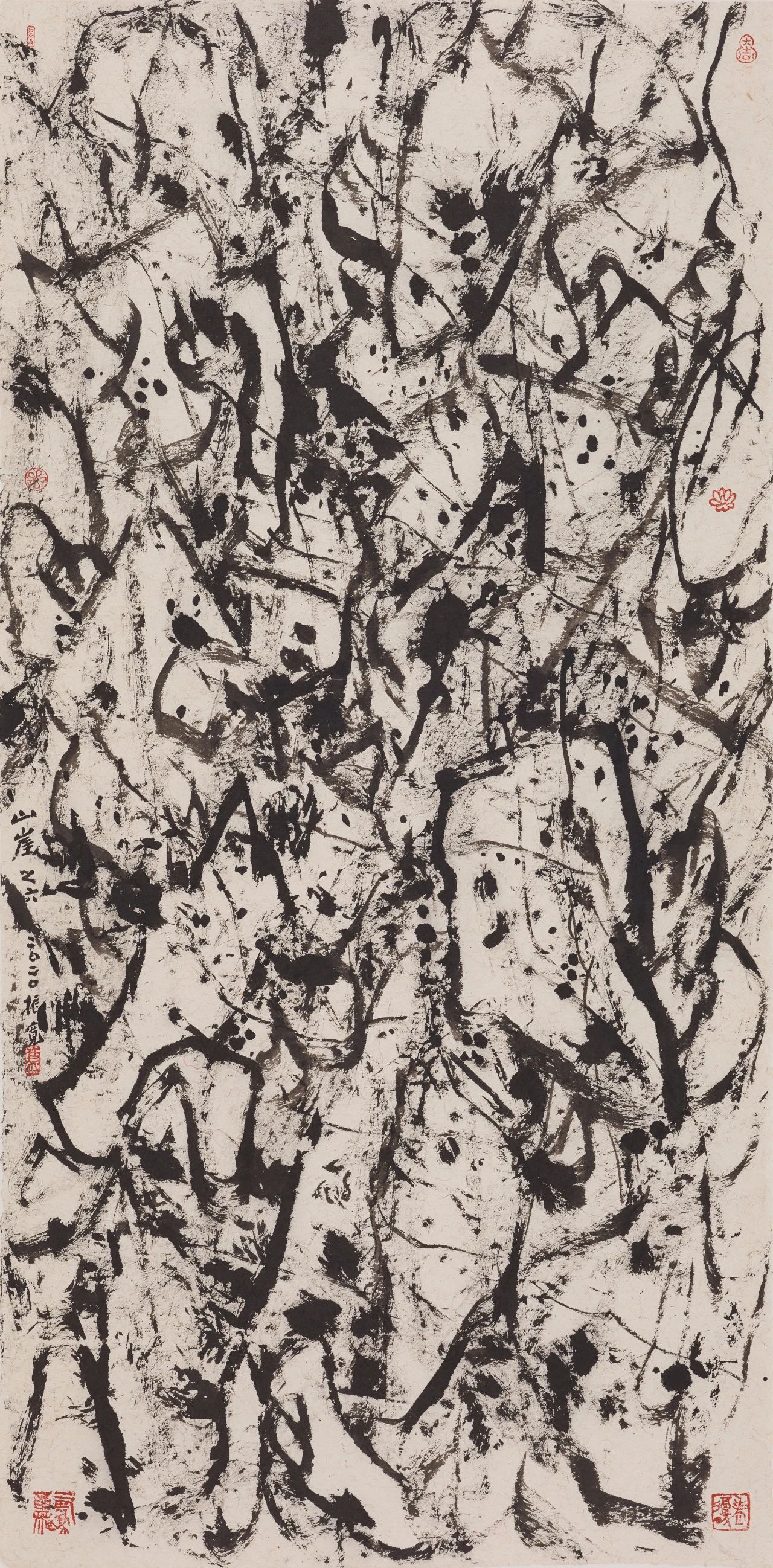

山之皴图四 250×127cm 纸本焦墨设色 2019

山之皴图四(局部)纸本焦墨设色 2019

从创作的顺序来看,我们似乎认为崔振宽先生的焦墨是纯抽象,实际并非如此。他的具象、意象、抽象并不是“线形”的更迭,而是“块状”的铺排,也就是说,我们能从一件作品中同时找到写生的具象痕迹、主客体交融的意象生成、抽象的形式美感。他的“变”并不冒险,不随意丢舍,却要在“保守”中获得新的内容,他是在艰难曲折中行走、推进。所以崔振宽先生并非是那种仅仅依靠直觉来创造的人,同时,他用“内敛”来形容自己的个性。

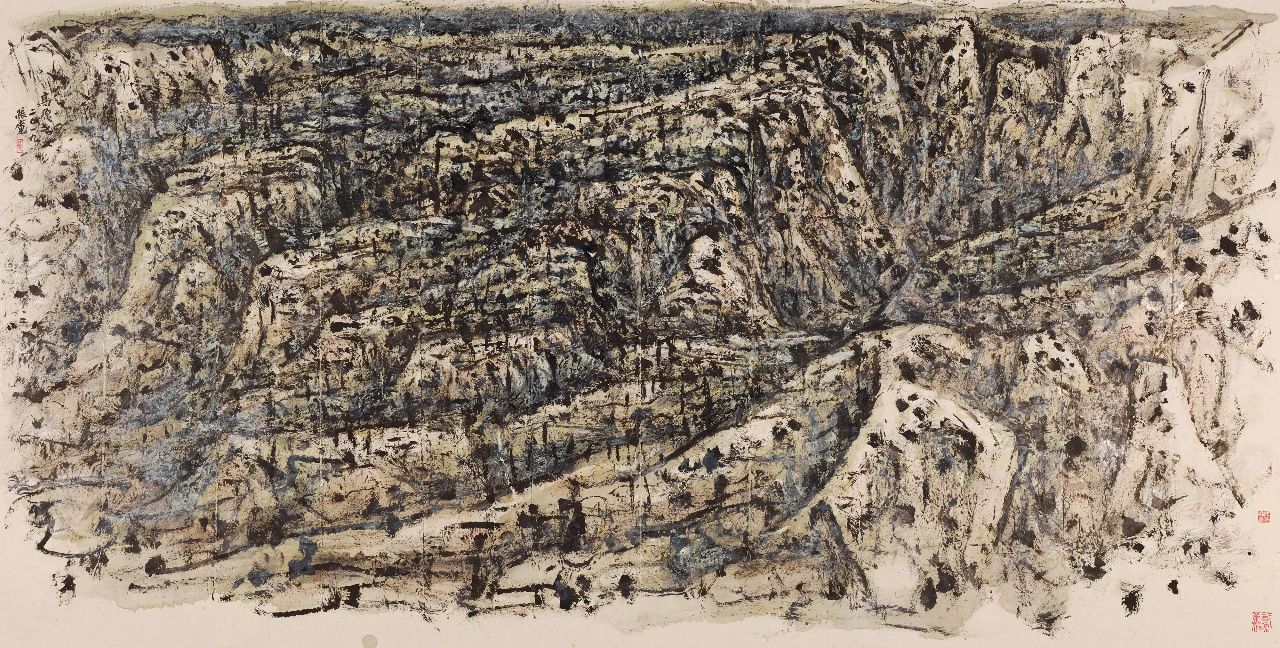

高原之一 126×250cm 纸本焦墨设色 2019

高原之一(局部)纸本焦墨设色 2019

“变”中同时有“不变”的内核,崔振宽先生称之为自己的坚守,这个坚守便是笔墨。

笔墨已是一个老生常谈的话题,对崔振宽先生来说,笔墨却不仅仅只是媒介和工具。他所理解的笔墨是传统文人画的笔墨精神,是用笔方法的独特性和趣味性,是墨与中国文字、书法的综合关系。笔墨的延展性非常之大,所有人都可以使用毛笔,但笔墨究竟能达到什么地步,也是一个非常重要的议题。崔振宽先生更注重笔墨精神的内核,注重它的细节,所以与其说他在探索中国画,不如说他在探索笔墨。

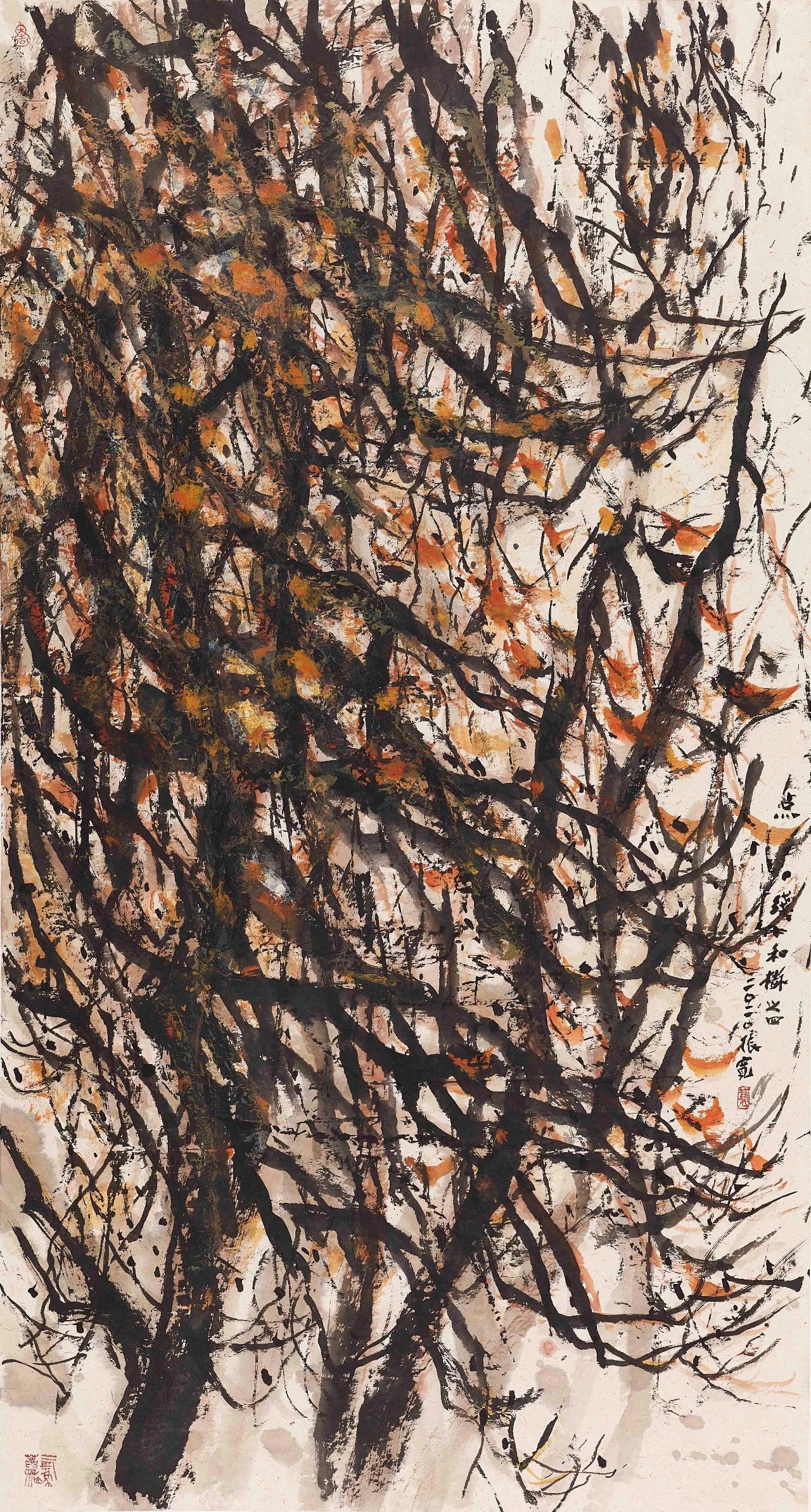

点线和树之四 181×96cm 纸本焦墨设色 2020

点线和树之四(局部)纸本焦墨设色2020

1993年之后,对笔墨的探索使得崔振宽先生走入了焦墨山水这个议题,他说:“中国画强调‘线’,我选择焦墨便是选择了‘点’和‘线’,而没有选择‘面’。”不舍写生具象的他在此时却大胆舍弃了中国水墨画传统的浓淡干湿变化,舍弃了墨分五色的技法,以似写似画的状态构建自己的西部山水焦墨风格。“我偏好用笔的质量而不是用墨的质量。”他这样说。在聊到画家晚年变法的问题时,他认为许多画家一生困苦,晚年的绘画却相当平淡和谐,如果这可以视作一种返璞归真的境界,那么我们似乎也可以说崔振宽先生对笔墨的探索在此时也进入了这样的境界,无需烘托渲染,每一笔都指向笔墨的传统,指向精神性。

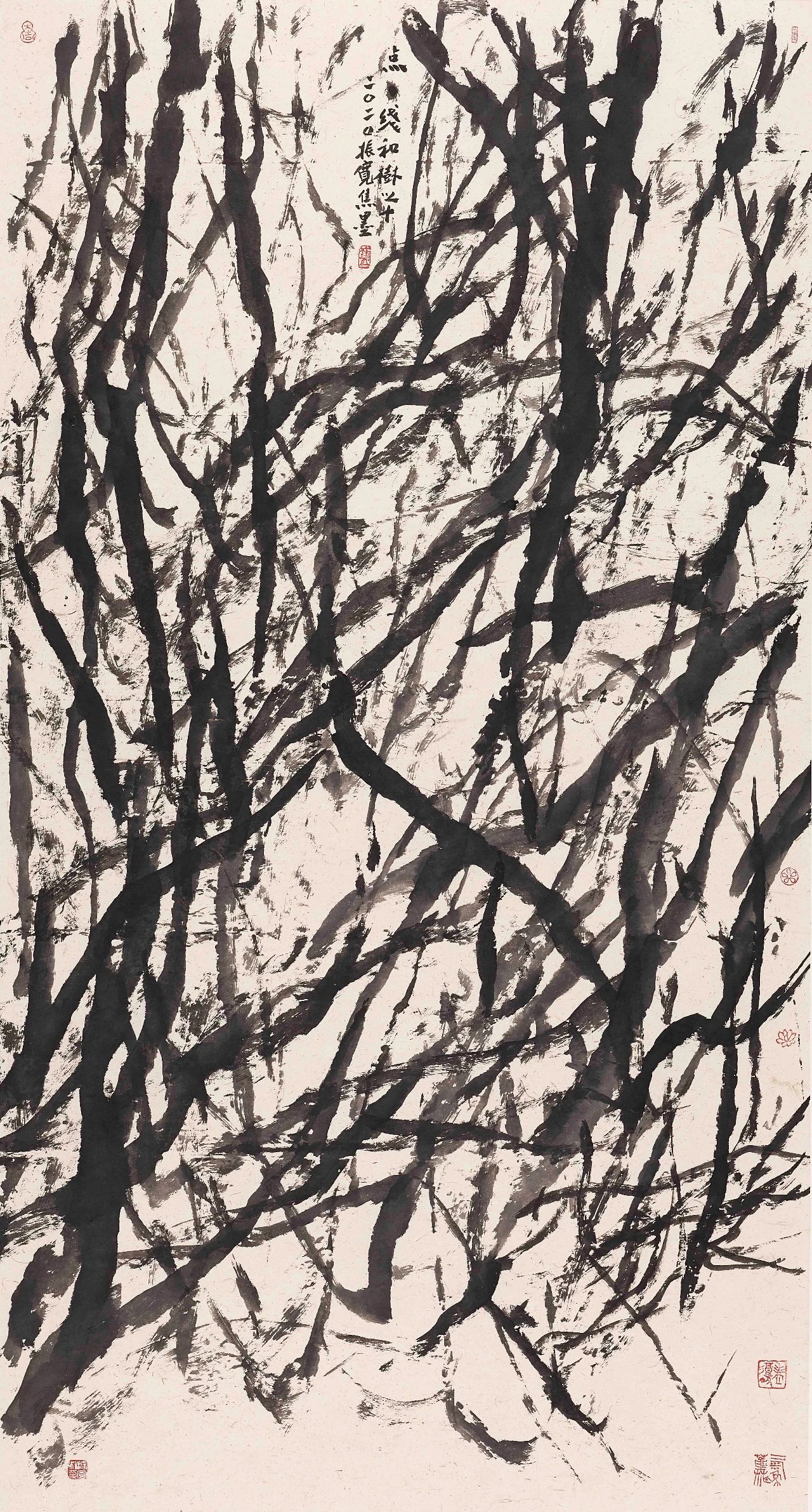

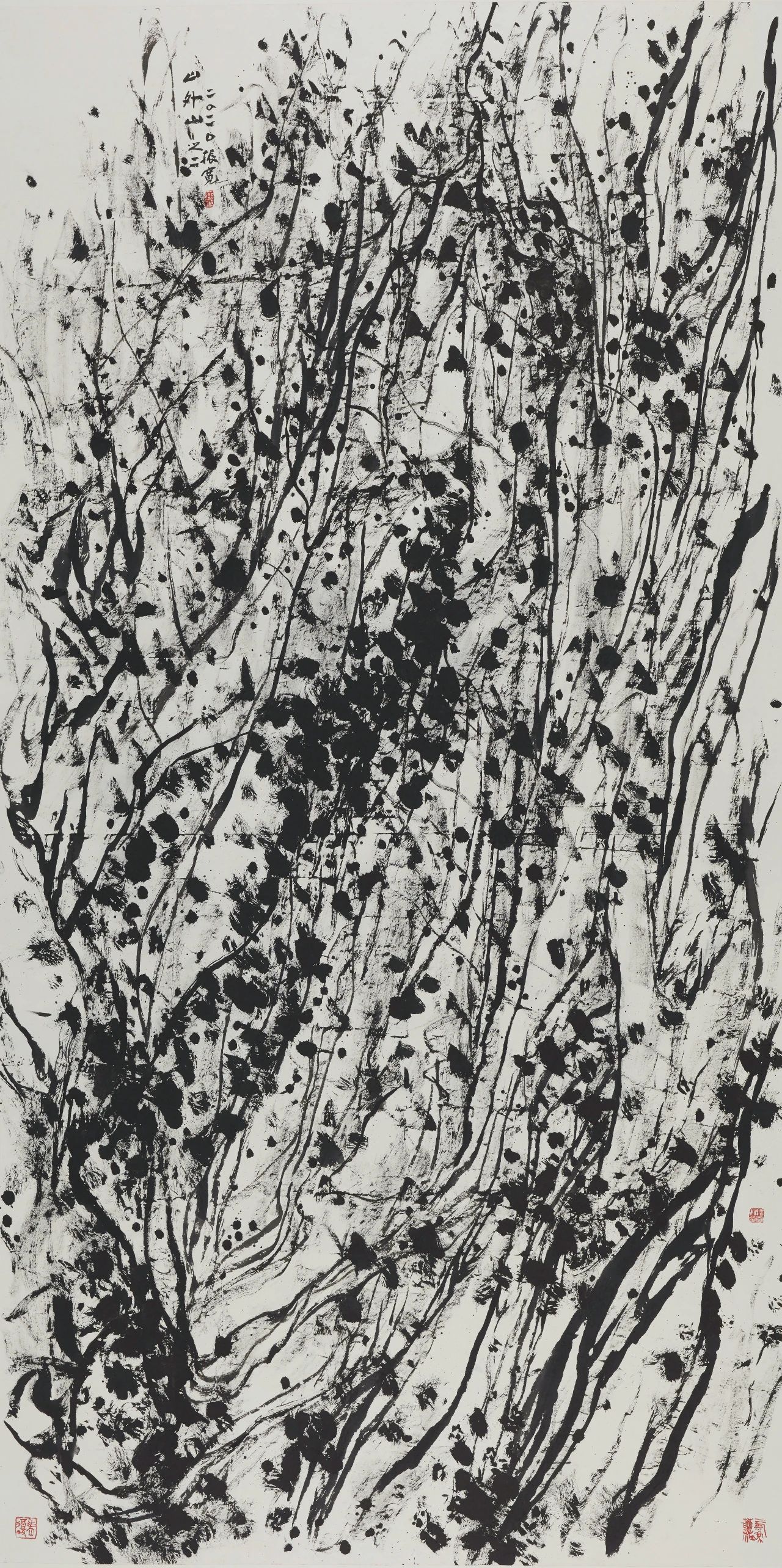

点线和树之十 180×96cm 纸本焦墨 2020

精神性是没有期限与维度限制的,形式却有。这同时给了崔振宽先生在坚守笔墨的同时继续推进的信念。“我万变不离其宗,无论怎么变,都是在追求笔墨、追求点线的基础上,通过笔墨、点线的变化来体现一种精神性,或者说,是一种当代性。”

“如今不是古典的时代了,我也很难预测未来,许多人认为我的绘画具有当代性,又有人认为从当代和观念性强的艺术角度出发,我的绘画太保守。但我想说的是,所谓探索,都是合理的。”他庆幸自己身处水墨的当代转型期,还庆幸仍然有许多画家也在做这样的事,转型的确意味着探索,但正是如此,当代水墨的生命力也在此种动态的过程中显现。所以何不借中国水墨的当代转型去重新审视何谓中国的当代艺术呢。

而关于自身,写在最后的是:矛盾的确产生美,也产生艺术,这是共识。

“那么我就在这个矛盾中间找一个自己的位置就行。”

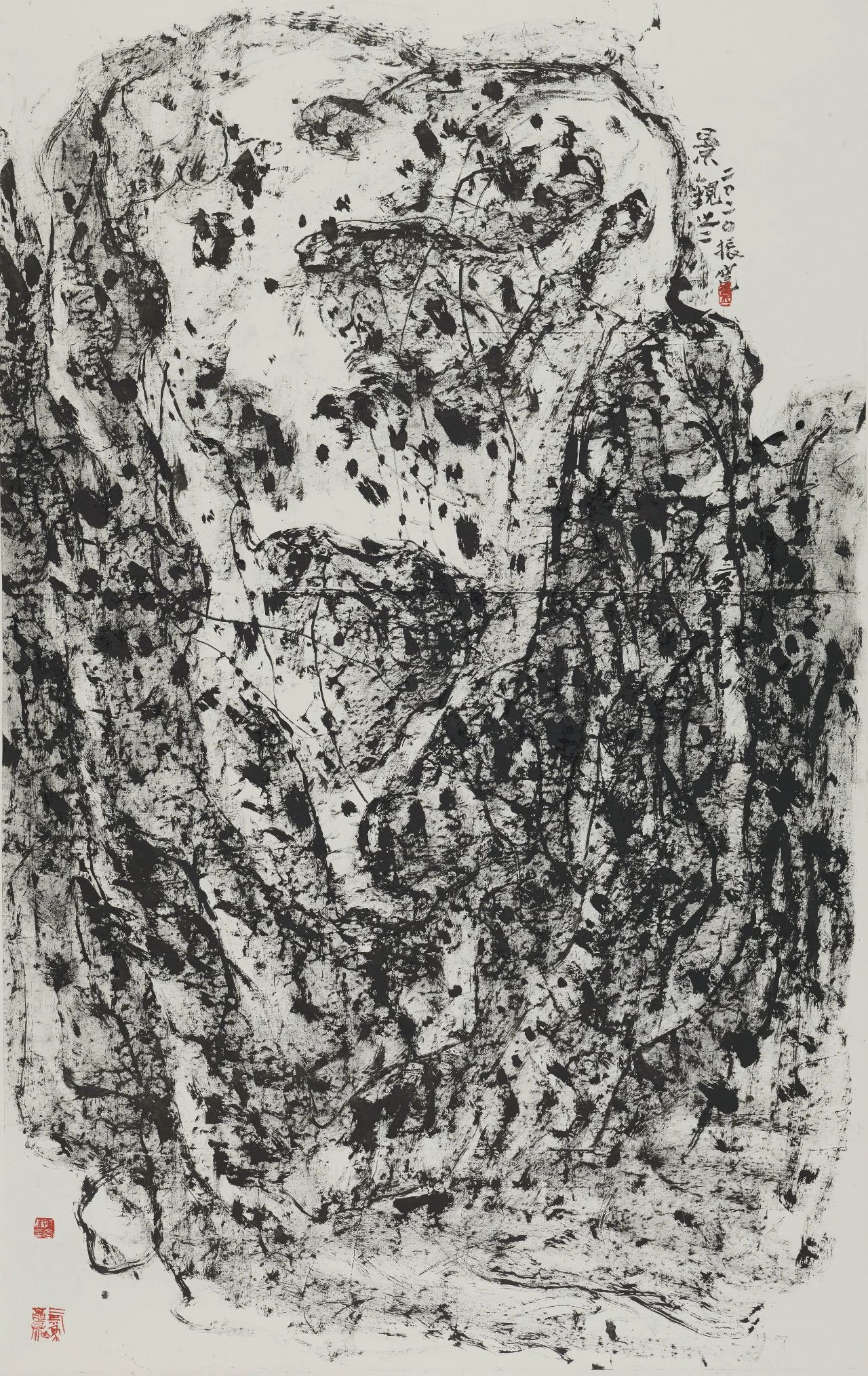

景观之二 158×97cm 纸本焦墨 2020

景观之二(局部)纸本焦墨 2020

访 谈 对 话

艺术品鉴:以此次2020 中国水墨年鉴展为例,您认为当代水墨画家在各自独特艺术语言基础运用上的群体性特征显现在哪里?中国水墨年鉴展活动的开展有哪些积极意义?

崔振宽:“水墨画”是一个很传统的称谓,由王维提倡“水墨为上”始,后人从材料工具角度将这种区别于丹青重彩画的绘画称之为“水墨画”;近代之后,为了区别于西方绘画、油画,有了中国画的概念,在此之后很长的历史时间里,中国画指的就是水墨画;进入当代,水墨画又开始区别于传统的中国水墨画,因为它更提倡“当代性”,如现代水墨、当代水墨、实验水墨等一系列以水墨媒介为依据进行的水墨当代探索。我们可以说,这是中国水墨画的当代转型。

水墨画的“当代转型期”这一概念的范围非常广,这个范围内囊括的画家也非常多,中国水墨年鉴的参展艺术家就是一个群体代表,他们的艺术虽然具有不同的风貌,但都没有离开传统水墨这样一个媒介,形成既有中国传统水墨因素,又具有当代性的绘画特点。将水墨这种传统媒介放到当代语境中,再将水墨画的当代转型搁置在更为开放的全球化艺术环境中去重新审视何谓中国的当代艺术,便是中国水墨年鉴活动开展的最大意义。而无论是对绘画本体的探索还是与国外交流、对话,我个人认为最基本的一个认知是,不要将笔墨当做一个技术问题来对待,应该发掘笔墨的精神内涵。

景观之三 162×96cm 纸本焦墨2020

景观之三(局部)纸本焦墨 2020

艺术品鉴:您经历了中西融合、引西润中再到现在完全呈开放态势的不同的艺术环境,在这每一个阶段当中,有什么艺术立场是您坚定选择的?

崔振宽:在不同的艺术环境中,我基本是经历了从偏于传统再到趋于当代性的这样一个过程,这个过程里,我始终坚守的是中国传统的精神和传统的艺术表达方式。何谓传统的精神和艺术表达方式?我认为是笔墨,而且我将笔墨提到一个非常重要的位置。中西方的艺术有许多相通的地方,例如我们可以从构图、氛围、意境去解读几乎所有的绘画,但笔墨是“置身事外”的,或者说,笔墨精神是中国绘画独有的。

我所践行的笔墨探索,是指传统绘画里文人画的笔墨,而不是指材料工具,不是指孤零零的媒介。我个人认为,中国绘画的笔墨其精神内涵是指向“书画同源”的,它主要体现在用笔方法论上,例如绘画与文字,尤其是与象形文字之间的关系;再比如绘画强调的“书法用笔”,其起承转合、用笔的力度、具体方法及趣味性,都与书法相通。此外,笔墨与中国的哲学概念相互联系,例如中西方绘画都注重结构,但中国的绘画结构所依据的评判标准是阴阳、对比、开合等等。黄宾虹先生还曾经提出过用笔的“太极图”方法,这更是完全意义上的中国绘画哲学。我所坚守的就是这些。

当然,我们在坚守水墨传统的精神性时,又要思考水墨当代性和全球性的问题,如果完全按照传统水墨画的脉络,它又会重回到古典的路上。这是一个比较难解答的问题,也是一个有难度的探索过程。试想,如果将笔墨视作工具,那么西方人可以用毛笔来画画,当代画家也可以运用水墨作画,只是如果仅仅讲究视觉效果那似乎更接近西方的绘画形式。

是否要疏远传统,是否要讲究笔墨情趣、提高笔墨地位这都是个人选择,无所谓对错,只不过它生成的是具有不同内涵的水墨作品。这个分寸比较难把握,两方面都要顾及,又是一个未知的探索,就像在刀尖上起舞。总之,保守与不保守都是个人的实践,在侧重传统文人画和侧重当代抽象绘画之间,寻找哪一个坐标点都是艺术家个人的选择。

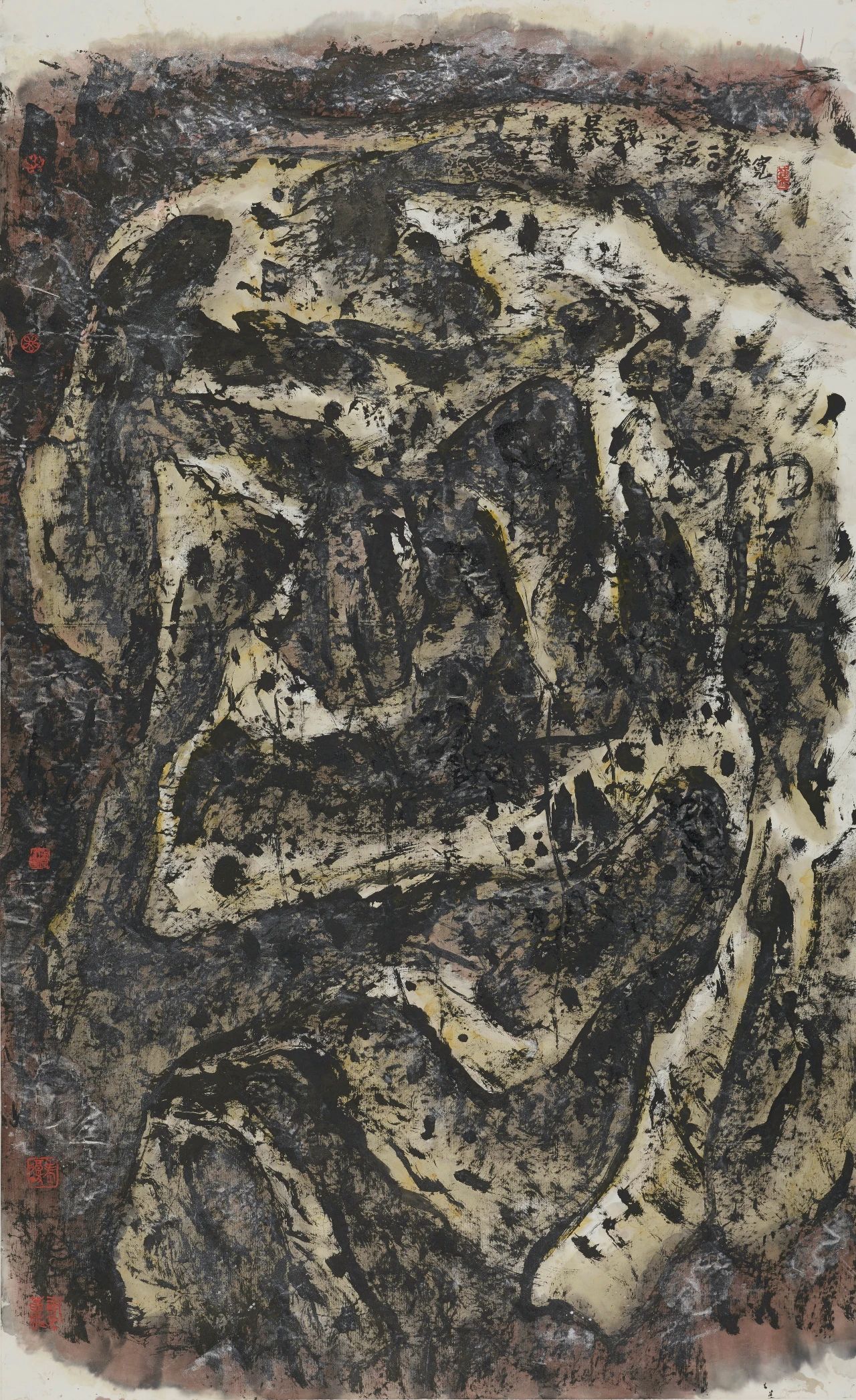

景观之十 158×97cm 纸本焦墨设色2020

景观之十(局部)纸本焦墨设色 2020

艺术品鉴:艺术家吴为山曾评价您的作品“看上去很抽象,实际是意象的表达,但画面内在又有具象的表现”,抽象、意象、具象的融合共同造就了您的笔墨精神境界,从您山水画的实际创作来看,您如何理解这三者之间的关系?

崔振宽:吴为山先生是从我绘画的结果来看,他首先感受到画面的抽象意识,再感觉到抽象中的意象,在意象中又发现具象。而我作为创作者,正好与观者的顺序相反,我的绘画是先有具象,再生成意象,在进一步抽象。因为我是从传统一路走来的,是从写生的路上走过来的。

我首先是从传统的眼光去看所描绘的对象,所以我常年坚持写生。但画面如果太过真实反而会拉开与艺术之间的距离,所以我在写实的基础上通过意象性将绘画升华到艺术范畴。然而仅仅做到此还不够,意象仍然属于传统范畴,它与现当代之间仍然存在距离,如何能够再加强笔墨的当代因素?我的答案是从传统与当代、中国与西方方方面面来探索。在此期间我发现了传统与当代之间明显的分界线,即从西方近现代绘画来看,由后印象派之后绘画更强调表现性,由此开始,表现进一步发展到抽象。顺着这样一个从传统古典到现代、当代的几个过程,我在以笔墨表现具象事物时,逐渐加强抽象因素,使得笔墨的当代性一点一点开始明显起来。

如评论家所说“中国绘画从唐宋发展到元代文人画以后再到‘四王’就结壳了”,因为它不断强调共性,强调临摹,强调每一笔有出处,这就使得笔墨发展到了从古典形态往现代跨越突破的尝试阶段,在此时,出现了一批革新性强、创新性强的画家,如石涛、八大山人等。我们可以发现,这种促使画家进行反传统式跨越的,是画家自主意识的觉醒,是不断强调个性的过程,而追求不同的风格、不同的形式其实就是在追求现代性。我的创作从具象到意象再到抽象,走的也是这样一条路,写生、注重传统内涵,再发展出属于我个人的当代语言。

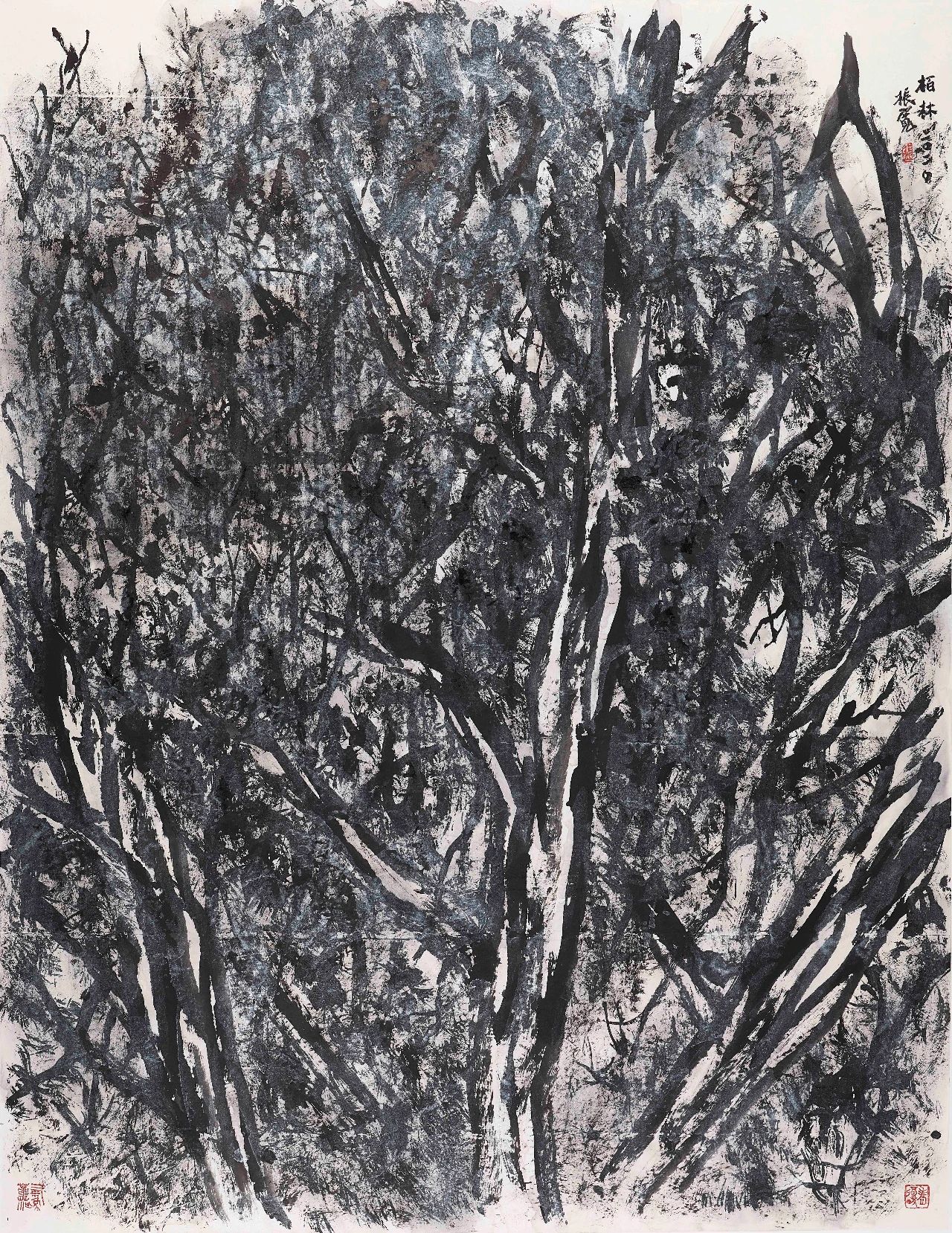

柏林 175×135cm 纸本焦墨设色2020

柏林(局部)纸本焦墨设色 2020

艺术品鉴:您于1993年对“焦墨”的选择是出于怎样的思考和目的?焦墨是否有助于达到您提倡的笔墨“质量”与笔墨“精神性”目的?

崔振宽:焦墨实际是一个很古老的技法,像彩陶、壁画上都是焦墨的运用,这不是什么新技法,只是我个人对它比较有兴趣。我选择焦墨第一是因为焦墨更能凸显用笔的特点。例如水墨画在用水时,它的用笔会退居次要位置;水墨呈现烘染、泼墨的意境,它在画面上体现的是“面”,而焦墨体现的是“线”。而中国的笔墨最主要的是线,不是面,即便有没骨画,但它还是用笔画的,不是单纯的色块堆叠。第二是因为焦墨与我想要表现的对象之间比较吻合,例如西部的山水,如果要表现陕北、秦岭、华山的苍茫感,焦墨是最好的选择。第三是山水画在追求个性,追求独特风格的过程中,所画的内容已经没有那么重要了,重要的是如何体现出自己绘画的独特性,我在1993年之后选择焦墨与这个缘由也有一定关系,焦墨更能体现我的绘画个性和风格。

焦墨自然有助于达到我所要求的笔墨质量和精神性。因为焦墨更容易与书法相通,而且更能凸显用笔细节。当然,焦墨只是我对绘画方法、绘画形式、绘画风格的选择,这里并没有褒贬的意思。

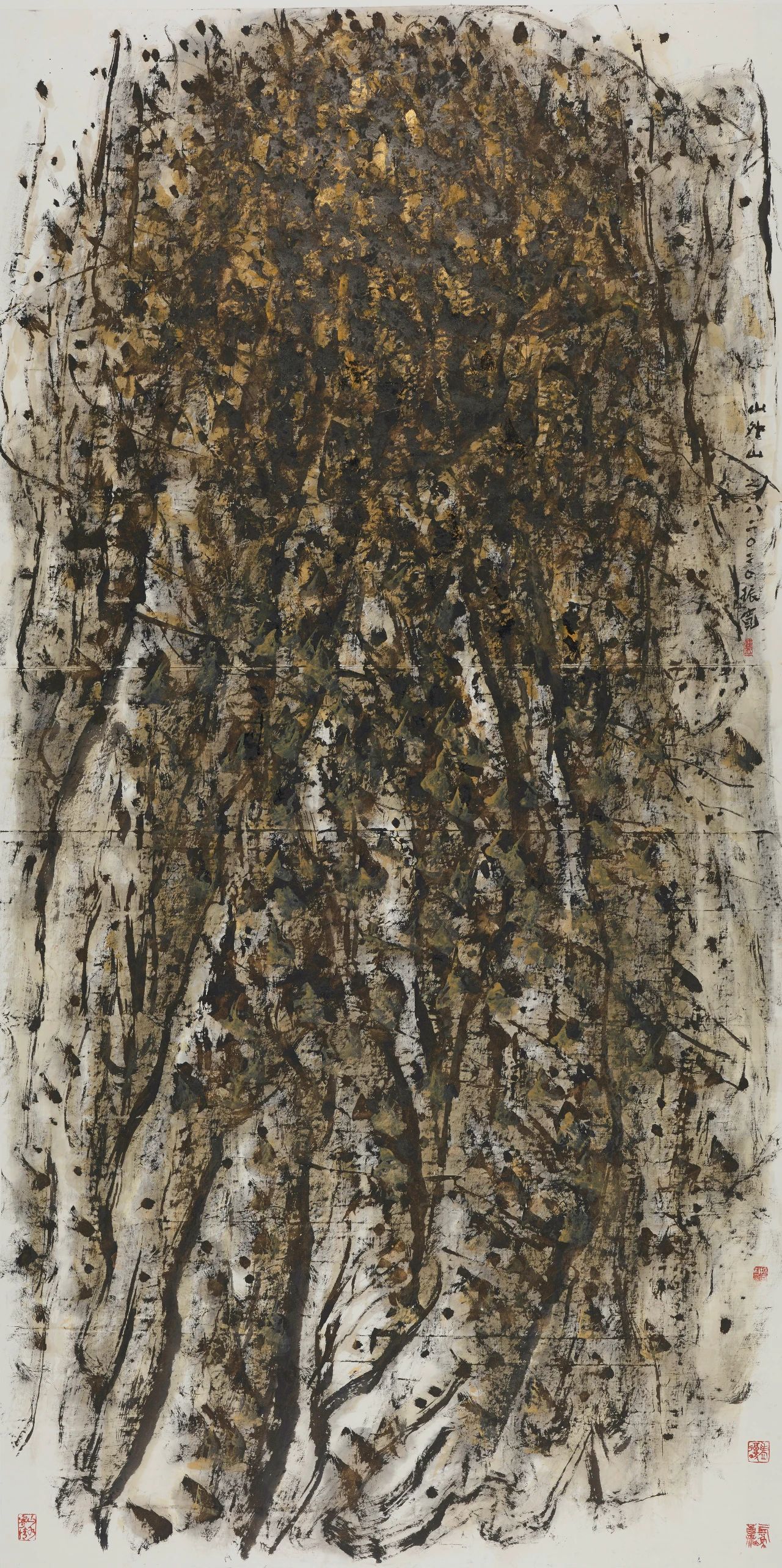

山外山之二 246×123cm 纸本焦墨 2020

山外山之二(局部)纸本焦墨 2020

艺术品鉴:着名学者刘骁纯曾说,您沿着黄宾虹已经打开的缺口继续向现代转型,您认为黄宾虹先生所打开的这个“缺口”是什么?

崔振宽:刘先生所说的黄宾虹打开的“缺口”源于他的“黄宾虹课题”研究。这个课题的核心即是他围绕中国绘画到“四王”结壳之后,能不能破这个“壳”,能不能再把中国画往前推进发展这个问题所作的系列研究。刘先生认为,正是黄宾虹打开了这个“壳”,也就是打开了这个缺口。黄宾虹先生打开缺口的办法是将山水画中的笔墨提到了更重要的位置,把所描绘对象的重要性降低了。

在许多山水画中,丘壑占据主要表现位置,包括山的来龙去脉、结构、山形等等,笔墨居于次要位置,是用以表现丘壑的媒介。而“强调笔墨,放松丘壑”是黄宾虹先生将山水画发展进一步推进的重要贡献,不破不立,他的“破”不是基于绘画内容,而是侧重绘画本体和形式结构。这实际就代表着传统绘画的现代转型和转换。

山外山之八 246×123cm 纸本焦墨设色 2020

山外山之八(局部)纸本焦墨设色 2020

艺术品鉴:文学理论家萨义德认为,艺术家晚年的作品常常有“顽固、晦涩,充满未解之谜之矛盾”的特征,我们现在也常常会有画家“衰年变法”这一说。您认为,晚年风格形成的基础是什么?其特征是具有顽固、晦涩、矛盾的倾向的吗?

崔振宽:我愿意将顽固、晦涩、矛盾理解成为一个美学问题,要表现优美还是崇高,这与每位画家的创作理念有一定关系,并不是所有画家到晚年都会表现冲突感。随着阅历经历的增加,画家到晚年会形成苦难意识,但要不要把这种苦难带到绘画里面,这是不确定的,中国哲学提倡中庸之道,许多画家也是非常愿意表现平淡、创造和谐的。像吴冠中先生,有些评论家就认为他是一位幸福的画家,虽然一生非常艰苦,但他始终表现的是优美。这是他的美学选择。从我个人追求来说,我选择了崇高、悲壮,因为我能从悲壮中感受到美,这或许是源于悲剧意识。

画家衰年变法这一说是不太准确的,未到衰年也可以变法,变法体现的是画家的阶段性转变,变与不变实际是画家有没有对创作进行反思和再反思的问题,那些所谓的天才画家、大画家一定是要寻找到自己的个性和成熟标志的,所以他终其一生都在“变”的过程中。不是每个画家都能“衰年变法”,而“衰年变法”是那些终生不断求索者的必然归宿。

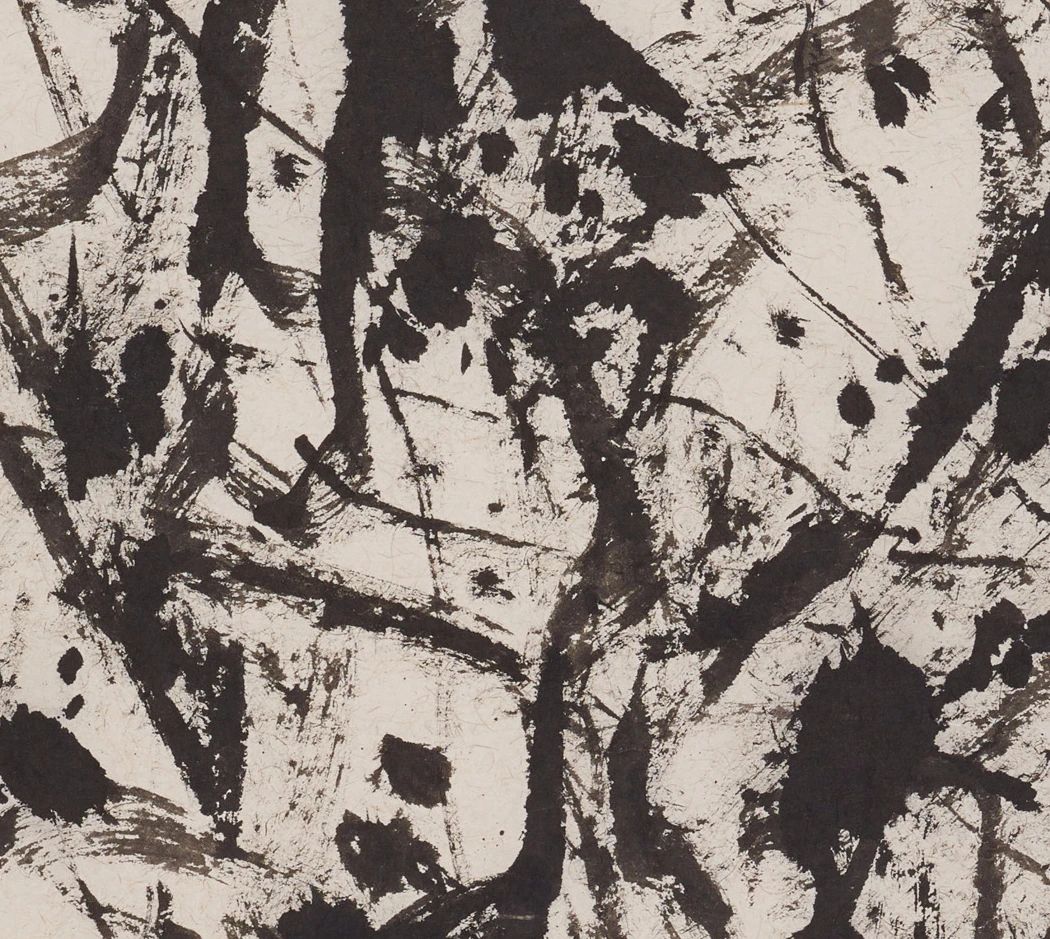

山崖之六 142×71cm 纸本焦墨 2020

山崖之六(局部)纸本焦墨 2020

本文链接:https://www.mei-shu.com/artgallery/85/news-921.html

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。