名画档案

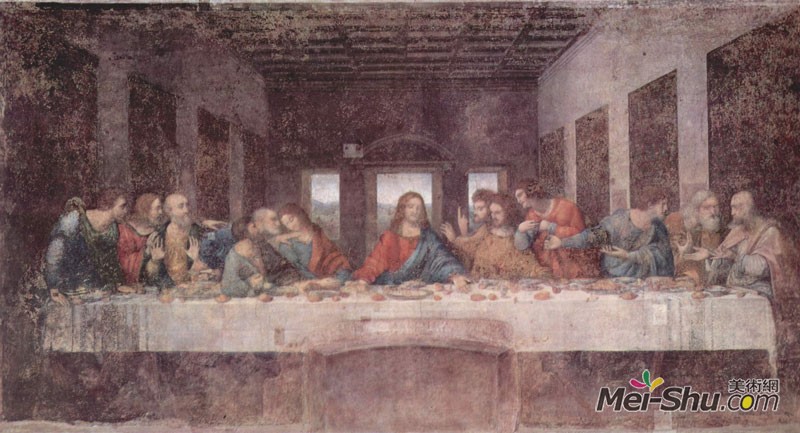

名称:《最后的晚餐》

作者:达·芬奇

创作时间:1495~1497年

尺寸:460 × 880cm

类别:湿壁画

收藏:意大利,米兰,格拉齐圣母修道院食堂

达·芬奇凭借他高超的造型技巧和捕捉人物性格的能力对一个耳熟能详的场景作出了他独一无二而且震撼人心的诠释,我们甚至只需匆匆浏览一下所有人各不相同的手,便不难发现画家对于人的心理与情感具备多么深的洞察力。因此难怪也有人说,这幅作品虽然是宗教题材,但其真正的兴趣却在于对人类自身的理解。

入选理由

◎文艺复兴盛期最具代表性的作品之一。

◎宗教画却渗透着鲜明的人类心理描写。

◎证明了“艺术家也可以是沉思与创造的思想家,与哲学家没有两样”的论断。

◎巧妙的构图和独具匠心的经营布局,以及透视法的精湛运用。

名画欣赏

《最后的晚餐》是画家费时三年为米兰的格拉齐圣母修道院的餐厅所作的壁画。内容取材于《圣经》上犹大出卖耶稣的传说故事。据传说耶稣曾在耶路撒冷的神殿上,猛烈抨击伪善的人,说他们是毒蛇的子孙,因此遭到这些人的极端仇视,他们决定处死耶稣。耶稣的门徒犹大在恶势力面前叛变,出卖了耶稣。在逾越节(犹太民族的主要节日)的晚上,耶稣已预知其死期将至,和12个门徒共进晚餐。而这幅画着重刻画的就是耶稣的门徒在听到耶稣说:“你们中有一个人要出卖我了”的一刹那所表露出来的不同的神色、表情的反应。

画面上,达·芬奇通过门徒们各自不同的手势、表情,分别表现出了他们惊恐、愤怒、怀疑、剖白和慌张的情绪,深刻地刻画出了他们的内心世界。比如:老雅各布极度愤慨,摊开双手,身子后仰,表现出极大的不可思议;多马举着食指向上,稳定着情绪,仿佛在说:这怎么可能呢?做贼心虚的犹大则双手紧握着钱袋,惊恐地斜视着基督,身体略微向后仰,下意识地想要逃跑;而约翰则优柔地把头垂在一边,搭拢双手,神志焦灼,不知如何是好;巴多罗买张开双手,显得震惊而又沉着,似乎是要大家不要惊慌等等。

这幅画的构图并不复杂,基本上是在一条直线上穿插变化的,但单纯中见丰富。特别是巧妙的构图和独具匠心的布局,使画面上的厅堂与生活中的饭厅建筑结构紧密联结在一起,使观画者感觉画中的情景似乎就发生在眼前。而且,画家不是照搬生活中围坐就餐的布局,而是让人物一字排开,都坐在桌子一边,面向观众。这一创造性构图,使画面更加集中,更加完美,更具有形式美,并且起到了突出主题的作用。画中的十三个人物有机地组合在一起,既有区别又有紧密联系,既突出了基督的主要形象,又层次分明地刻画出了每一个人的外貌和性格特征。

在空间及远近法的处理上,画家巧妙而又精确地运用了透视法则,把一切透视都集中在耶稣头上,在视觉上使他成为统辖全局的中心人物。在光和影的处理上也颇新颖,他利用建筑物的光源,耶稣背后窗口透进来的阳光,使耶稣和众门徒沐浴在夕阳的余辉下,照在耶稣头上形成了自然的圣光,而使犹大的脸部处在黑暗的阴影之中,以此来表示正义与邪恶的势不两立。

这幅宏大的壁画,严整、均衡而富于变化。整体上看构思精巧,情节紧凑,典型人物塑造得逼真、生动,表现手法极为高超,体现了画家精湛的绘画才能。《最后的晚餐》具有极高的艺术价值,是世界美术宝库中最完美的典范性杰作之一,是名副其实的艺术瑰宝。

《最后的晚餐》画面人物介绍

沿着餐桌坐着十二个门徒,形成四组,耶稣坐在餐桌的中央。他在一种悲伤的姿势中摊开了双手,示意门徒中有人出卖了他。

大多数门徒在激动中一跃而起,而耶稣的形象却是那么的平静。我们可以看到他明晰的轮廓衬托在背景墙的窗子里,通过窗子,我们看见恬静的景色,湛蓝的天空犹如一只光轮环绕在耶稣的头上。

在耶稣右边的一组中,我们看到一个黑暗的面容,他朝后倚着,仿佛从耶稣前往后退缩似的。他的肘部搁在餐桌上,手里抓着一只钱袋。我们知道他就是那个叛徒,犹大。

犹大手中的钱袋是他的象征,它使我们想起,他就是为耶稣和其他门徒保管钱财的人,钱袋里装着出卖耶稣得来的三十块银币的赏钱。

即使他没有拿着那只钱袋,我们也能通过达芬奇的绘画方式,辨别出这个罪恶的敌人犹大。

犹大的侧面阴影旁是圣·彼得,我们也可以看见他一头银丝与一副白皙的手,他向年轻的圣.约翰靠去。彼得垂在臀部的右手握着一把刀,仿佛在偶然中,刀尖对着犹大的背后。

圣·约翰的头朝彼得垂着。在所有门徒中,他是耶稣最喜爱的一个。约翰象耶稣那样平静,他已经领悟了他主人的话。

耶稣左边是小雅各,他力图去理解他所听到的可怕的话,他两手摊得大大的惊叫了起来。

从小雅各的肩上望去,我们看到了圣·托马斯,疑惑不解的托马斯,他怀疑的神色通过他竖起的手指表现出来。

小雅各的另一边,圣·菲利普往耶稣靠去,双手放在胸前似乎在说:“你知道我的心,你知道我是永远不会出卖你的。”他的脸由于爱和忠诚而显出苦恼的神情。

围着耶稣的这六个门徒,处于故事的发生的中心。

巴塞洛缪与老雅各的身体向他们倾着,而他们身旁的老安德鲁并没有站起来,但他想听听,于是便举起手似乎要求安静。

右边还剩下最后三个门徒,他们正在讨论有关耶稣说的那句话,他们的手指也指向餐桌的中央。

在庆祝逾越节的前夜,耶稣和他的十二门徒坐在餐桌旁,共进庆祝逾越节的一顿晚餐。餐桌旁共十三人,这是他们在一起吃的最后一顿晚餐。

他们所看到的这一切,均发生在这幅伟大的作品之中,但每次当我们欣赏它时,都会从门徒的感情与性格中获得新的含义。

在《最后的晚餐》这幅画中,桌子上有很多个小面包,把它们依次按照音乐的顺序排列可以排列出一首将近一分钟的歌曲。曲调很哀伤。在后人的电脑技术下发现,如果把玛丽亚的身子全部平移到耶稣的右侧,发现玛丽亚的头正好靠在耶稣的肩膀上。而且,那把拿着刀子的手大约在耶稣右手里。

《最后的晚餐》构图

此画是达芬奇毕生创作中最负盛名之作。在众多同类题材的绘画作品里,此画被公认为空前之作,尤其以构思巧妙,布局卓越,细部写实和严格的体面关系而引人入胜。构图时,他将画面展现于饭厅一端的整块墙面,厅堂的透视构图与饭厅建筑结构相联结,使观者有身临其境之感。

在这幅画上,达·芬奇是这样来构思这一题材的,他对称地设计了两边六个门徒的形体动作:

左边一组是由巴多罗米奥、安德烈、小雅各三人组成。巴多罗米奥好象怀疑自己的耳朵听错了,从座位上跳起来,手按在桌上,面对耶稣,情绪激动;安德烈双手张开,手指向上。夹在中间的小雅各紧张地由背后伸手到第四个人的肩上,形成两组间的联系。这三个人都面向耶稣。

右边一组由马太、达太和西门组成。三个人听了这骇人听闻的消息后,自发地谈论起什么来,三人的手都伸向画面的中心。

中右一组是多马、老雅各、腓力。多马伸出一个指头,好象在问老师:“有一个人要出卖你?”和他并坐的老雅各张开两手,作惊奇的表示:“这是多么可怕呀!”年轻的腓力则用双手掩着胸部,似乎说:“难道在怀疑我对老师有背叛行为吗?”

中左一组的彼得、约翰和犹大三人最富有表情,也是画上的主要角色。坐在耶稣旁边的约翰歪着身子眼睛向下,两手手指交叉,有气无力地放在桌上,作出忧愁状。火性的彼得,则情绪激昂,他从座位上跳起,似乎在问约翰,叛徒是谁?他手中已握着一把刚切了面包的刀,无意地靠近了犹大的肋部。而犹大,达·芬奇采取了特别的表现手法:听了耶稣的话后,犹大情绪紧张,身子稍向后仰,右臂支在桌上,右手紧握钱袋,露出一种抑制不住的惊恐。这十三个人中,只有犹大的脸色是灰暗的。

坐在正中央的耶稣摊开双手,把头侧向一边,作无可奈何的淡漠表情,加强了两边四组任务的变化节奏感,使场面显得更富有戏剧效果。而这十二个人,由于各自的年龄、性格和身份不同,他们的惊讶与疑虑表情也得到各自贴切的表现。人物之间互相呼应,彼此联系,感情不是孤立的,这是达·芬奇最重要的、也是最成功的心理描写因素。古代所谓“多样统一”的美学原则,在达·芬奇的这幅画上得到了空前有效的体现。这幅杰作的艺术成就也即在此 在空间与背景的处理上,达·芬奇利用食堂壁面的有限空间,用透视法画出画面的深远感,好象晚餐的场面就发生在这间食堂里。他正确地计算离地透视的距离,使水平线恰好与画中的人物与桌子构成一致,给观众造成心理的错觉,仿佛人们亲眼看见这一幕圣经故事的场面。在这幅画的背景上有成排的间壁、窗子、天顶和背后墙上的各种装饰,它那“向心力”的构图是为了取得平衡的庄严感的对称形式,运用得不好,很容易形成呆板感。明暗是利用左上壁的窗子投射进来的光线来表现的。所有人物都被画在阳光中,显得十分清晰,惟独犹大的脸和一部分身体处在黑暗的阴影里。这种象征性的暗示手法,在绘画上是由达·芬奇开始的。

《最后的晚餐》是达·芬奇为米兰圣玛丽亚修道院食堂而作的壁画,取材于《圣经》中耶稣被他的门徒犹大出卖的故事。在这幅作品中,达·芬奇精彩地刻画了当耶稣在晚餐上说出“你们中间有一个人出卖了我”这句话后,他的12个门徒瞬间的表情。透过每个人不同的神态表情,我们可以洞察到他们每人的性格和复杂心态。画面布局突出耶稣,门徒左右呼应。坐在中央的耶稣庄严肃穆,背景借明亮的窗户衬托出他的光明磊落。叛徒犹大处于画面最阴暗处,神色惊慌,喻示他心地龌龊丑恶,与耶稣形成鲜明对照。因此,在教学中,应让学生明白大师在构图上的特点,能结合文中神态和心理描写,看图讲述这幅画所展示的故事,领会大师讴歌正义鞭挞邪恶的思想感情。

在这幅壁画的创作中,看重密度的达芬奇,放弃了壁画技法,彩用蛋黄调和颜料的画法。由于颜料调和的失败,两年后画面已经开始剥落。

画家简介

达·芬奇(1452~1519),文艺复兴盛期的巨人和多才多艺的天才。是一位思想深邃、学识渊博的艺术大师、科学巨匠、文艺理论家、大哲学家、诗人、工程师和发明家。他几乎在每个领域都作出了巨大的贡献,被后代的学者称为“文艺复兴时代最完美的代表”、“第一流的学者”、“旷世奇才”。他出生于意大利托斯卡山区的小镇芬奇,父亲是佛罗伦萨的公证人。他早年曾在佛罗伦萨韦罗基奥的作坊作画,后来,在佛罗伦萨、米兰和罗马等地工作并享有盛名,晚年受法国国王聘用,在法国的安波斯终其余生。达·芬奇一生完成的绘画作品并不多,但件件都是不朽之作。其作品具有明显的个人风格,并善于将艺术创作和科学探讨结合起来,这在世界美术史上是独一无二的。

作品名称:达·芬奇高清作品《最后的晚餐》

作品链接:https://www.mei-shu.com/famous/27386/artistic-180530.html

作品类别:油画

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。