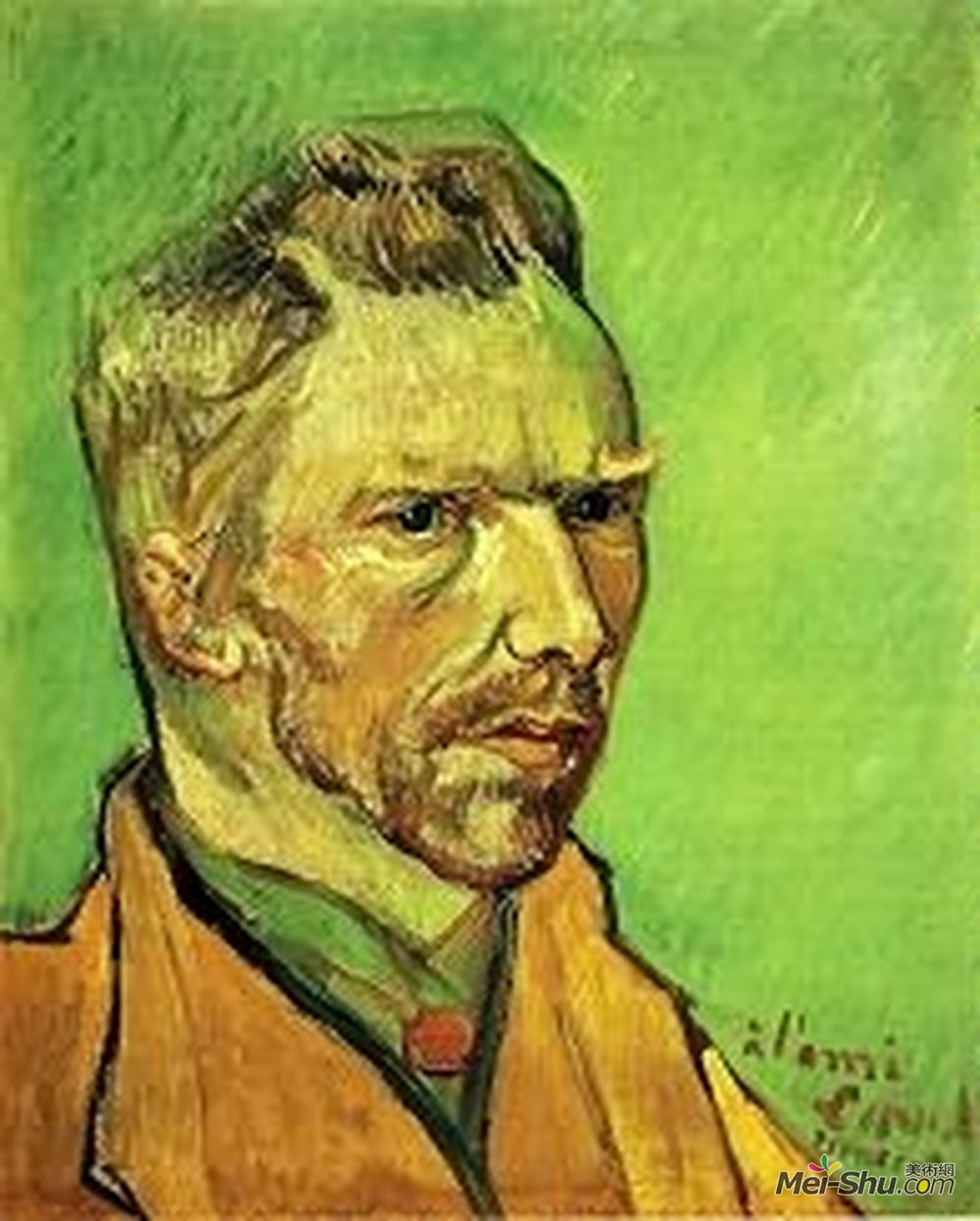

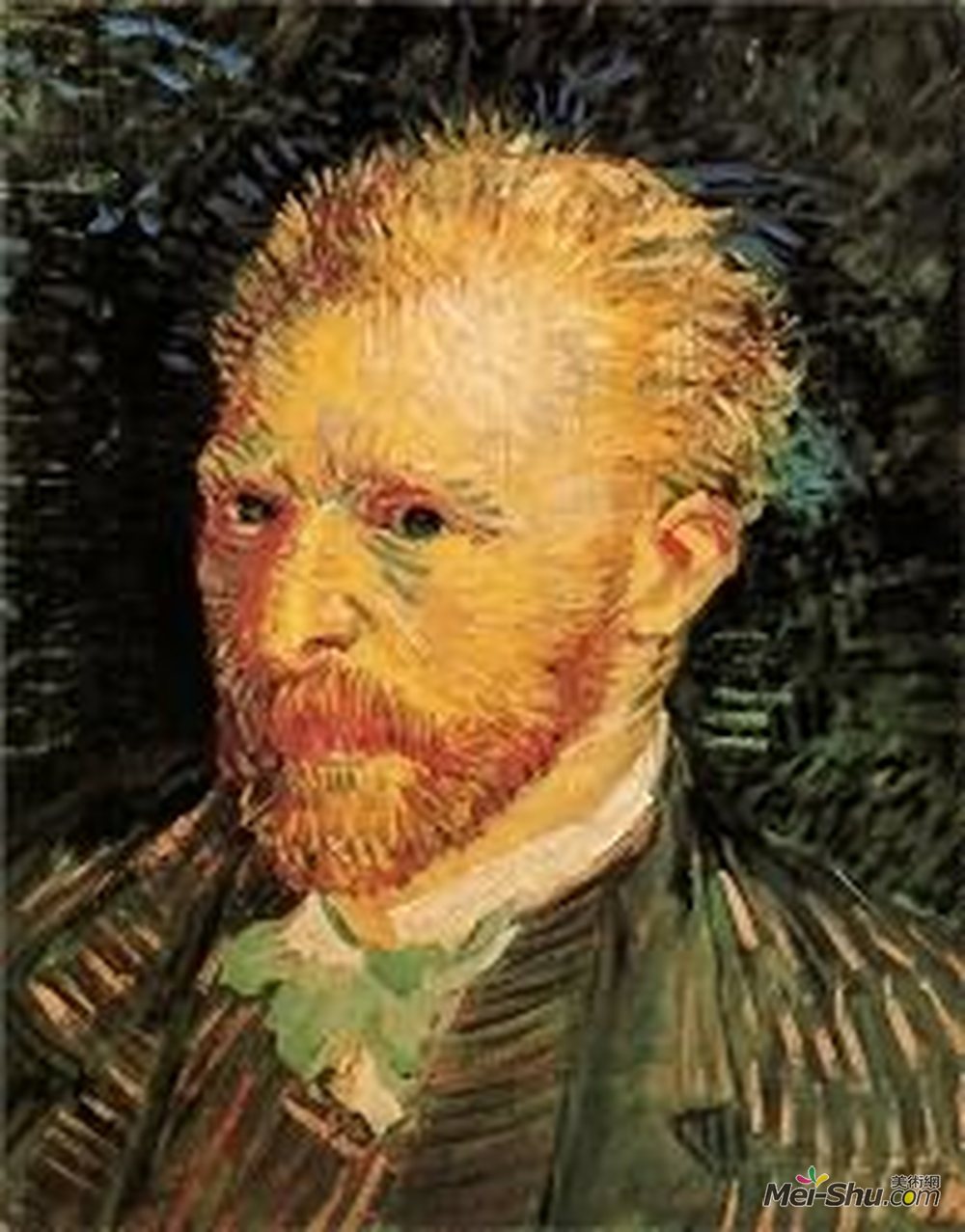

自画像 荷兰 梵高油画 1888

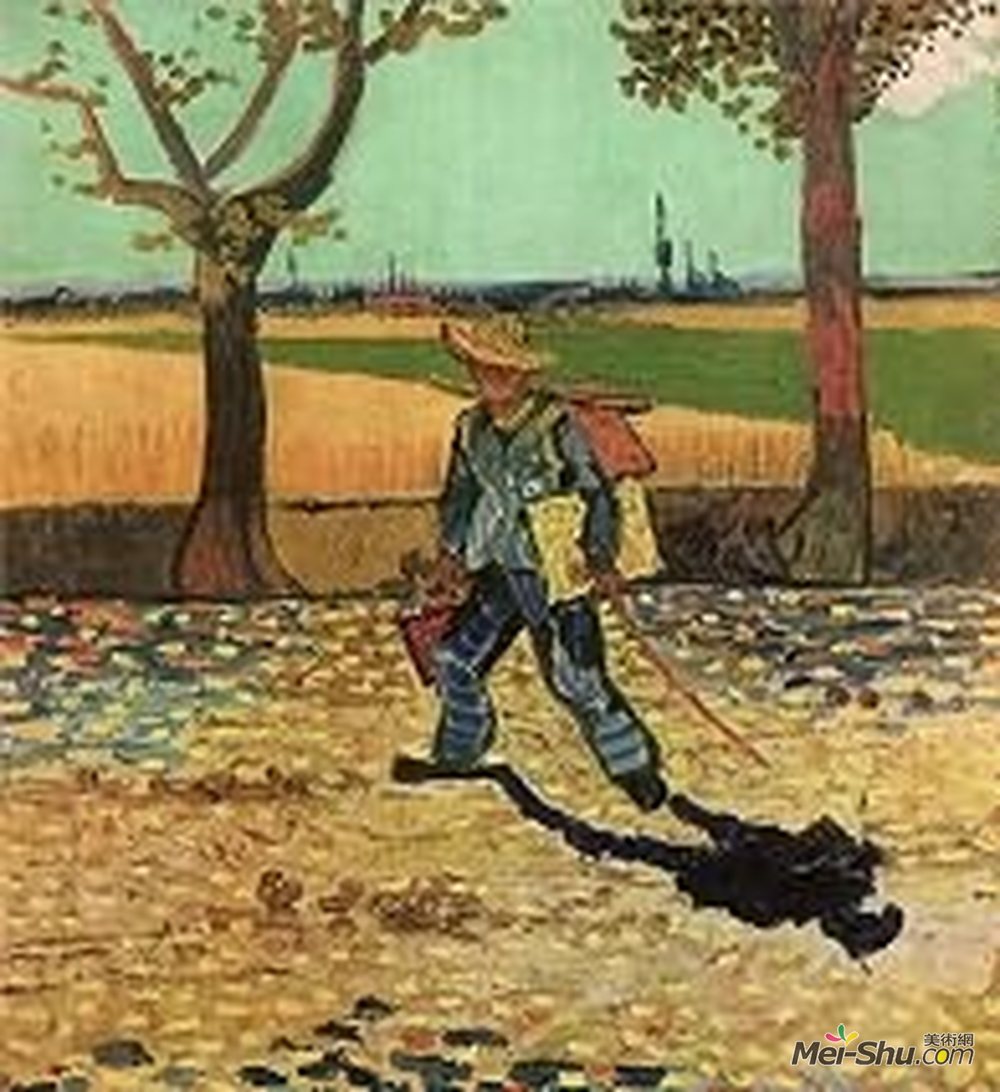

这是最后一幅,也是最大的一幅,画于1888年他就要离开巴黎的时候,而且在画布的背面醒目地签上了名字,这幅自画像简直就是那位正在作画的画家的宣言。画家站在画架前是画家自画像的传统格式,同时梵高这幅自画像的构图与卢浮宫中伦勃朗的"画家在画架前的自画像"及塞尚作于1885~1886年的"手拿调色板的自画像"非常相似,在塞尚的那幅自画像上,画家手拿调色板冷漠地站在那里。梵高很可能在唐居伊老爹的美术用品商店里见过塞尚这幅自画像,而且两者的相似也使人也许在梵高动身前往南方之前,他在那个店中面对普罗旺斯的塞尚的"自画像",与之进行过绘画技巧上的探讨。

这幅自画像虽然也采用了传统结构,却带有职业宣言似的色彩,因为它既突出了作者的阶级身份又突出了作品的画家身份。在这幅作品里,梵高将自己描绘为身穿无领短上衣的工人式的画匠,手拿画具站在画架前面。然而他的装束却令人不知到底是何种身份的打扮。那上衣看上去像是被称为画家工作装的那种外衣,可是实际上画家的工作装通常又不是这种式样。画家的工作装要更宽松、更潇洒些,无领的领口处用饰有花边的带子将领口扎住。而梵高这件上衣的肩缝和领口处的纽扣却暗示这是一种更厚实的衣服,或许是工作穿的种上衣。梵高后来偏把它说成是农民的短外套。然而这件衣服本身式样的模糊即暗示着它是多重身份的象征——画家、手工艺人、工人、农民,恐怕梵高是想把所有这些身份都包含在其中吧。无论在作画时实际上穿的是什么样的服装,19世纪的画家们在自画像里是很少身穿工匠服的。他们的自画像常常更正规,许多画家画室里的形象都是穿衬衫或短外套的中产阶级,就像在弗尔南·科尔蒙的画室里那群画家一样;塞尚那幅自画像中画家本人就穿着坎肩和短外套。梵高在他这幅自画像中的无产阶级打扮也并非毫无依据。吕西安·毕沙罗和保罗·西尼亚克得在大街上遇见他时,他就穿着粘满颜料的衣服,像个整天跟颜料打交道的画匠。不过,这幅作品仍然算不上写真的作品。画面上除了画架并无其他背景,为这幅作品而穿的那件蓝外套上也没粘上什么。可见这件衣服是作者有意选择的,上面金色的斑点闪闪发光,似乎在赞美这件象征着职业的服装。

从某些方面看,梵高是个自学成才者。如果说他对自己的某些技巧始终感到没有把握(比如画人物的技巧) ,他对自己超然不群、走自己的路的态度还是感到自豪的。在这幅自画像中,蓝色上衣不管是工人装也好,是农民装也罢,都清楚地表明了这位画家没有受过学院的正规训练,是画坛主流之外的独行者。

然而这自画像上的画家是个默默无闻的人物,而考虑到画的尺寸和重要意义,人们不禁要问它是画给哪些观众看的呢? 梵高这幅了巴黎。其创作的日期也许有助于说明它的含义和它的观众会是哪些人:1887年11月,梵高在"农舍廉价大饭店"组织了一个"小林荫道印象派画家"作品展,他这幅自画像几乎就是这个展览刚办完后创作的。那个展览面向两类观众:一类是常来饭店吃饭的附近的劳动人民,另一类是前来观赏新一代、新风格作品的画家。去提奥的公寓的画家和评论家会看到那位蒙马特尔或"小林荫道"的工人或画家,而这幅宣言式的自画像的观众即是跟那些画家和评论家相似的人。对艺术界的那批人来说,这幅作品表明了一种新的画家地位和职业身份。

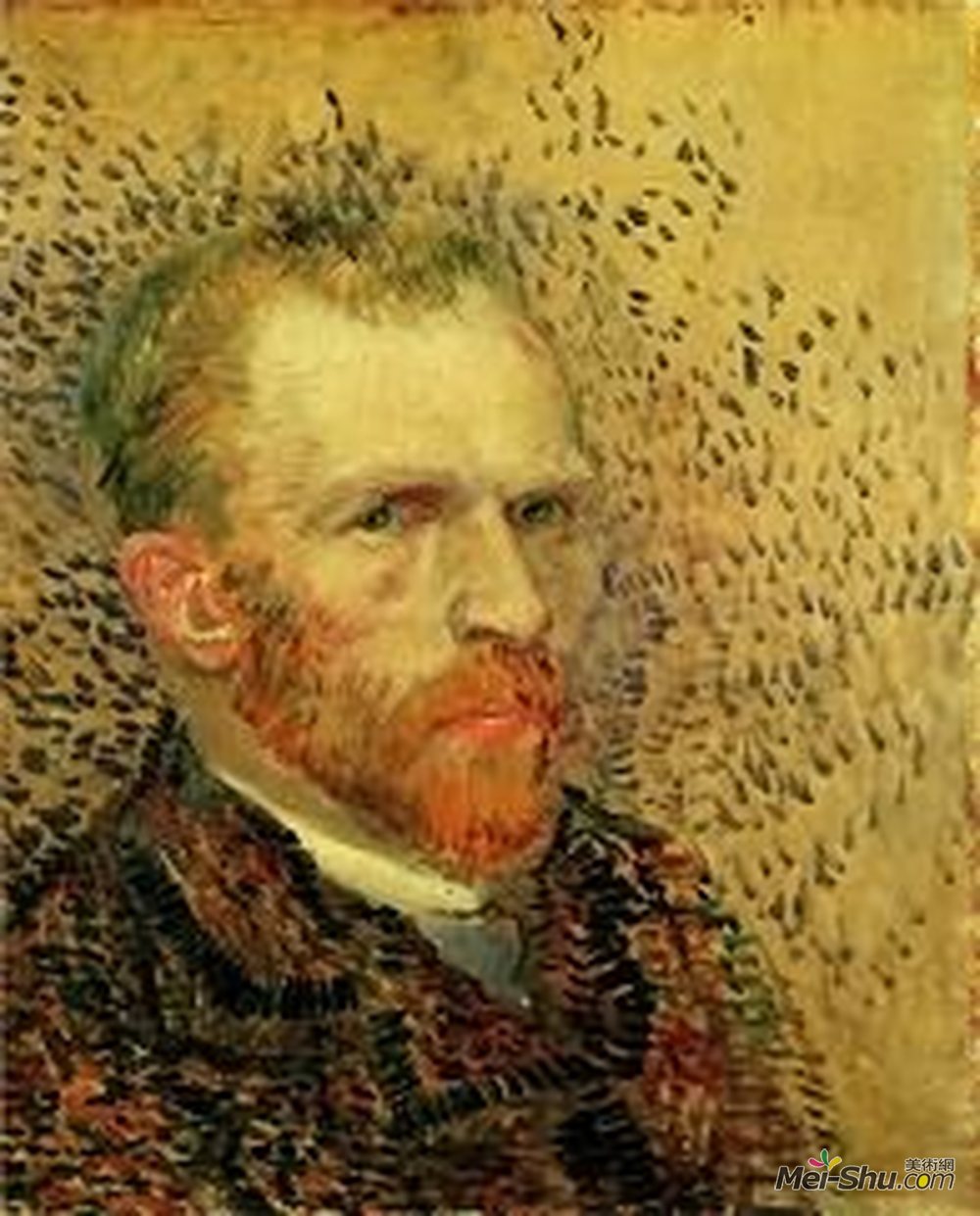

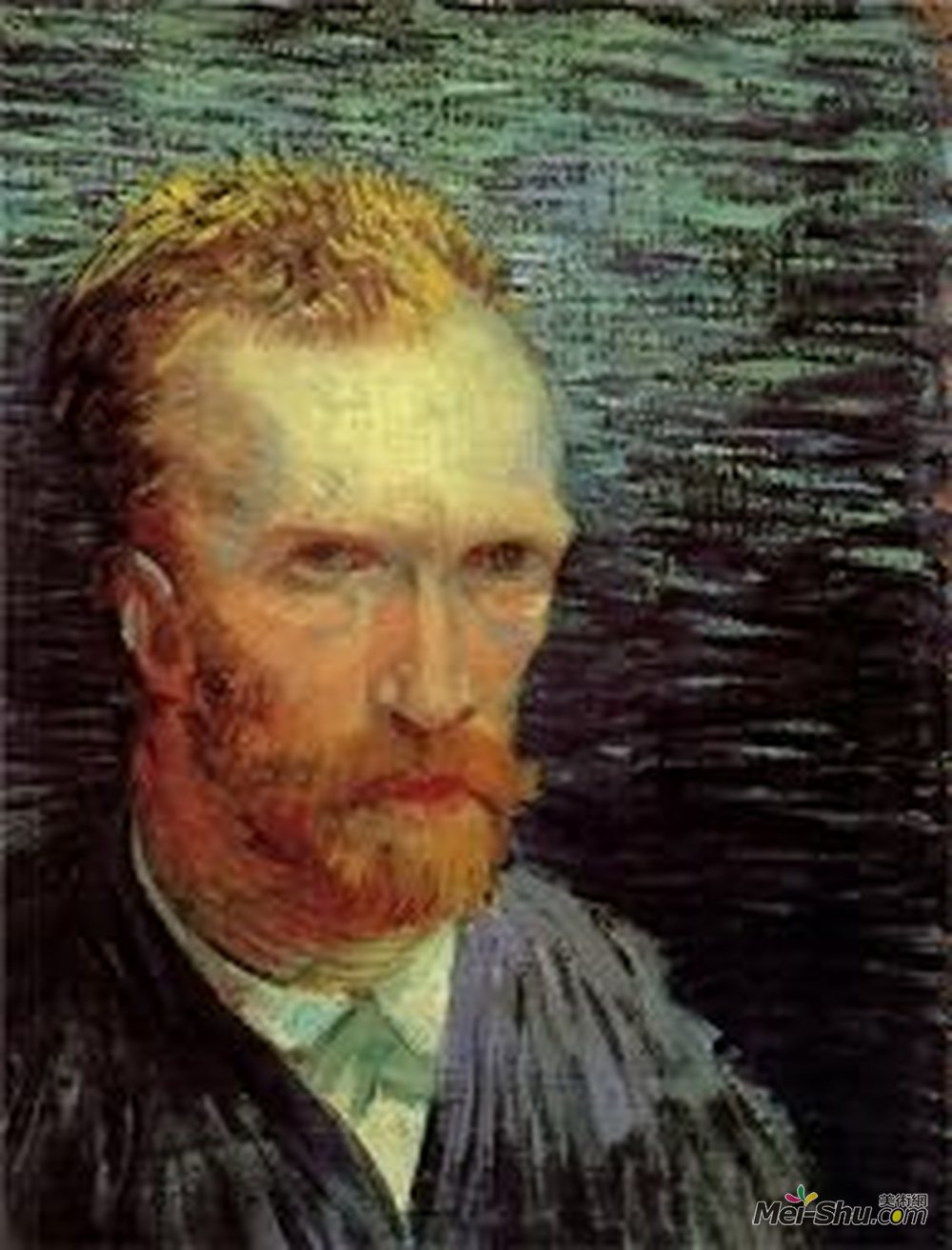

这幅自画像既包含了作者的抱负又包含了作者的忧虑,这一点在梵高从阿尔写给妹妹威尔的一封长信中得到了证实。在密密麻麻的8页纸上,梵高向一位并不太清楚现代文化状况的读者叙述了他对现代艺术的看法。他还试图"用文字为自己描绘一幅自画像"——这是一种出人意料的做法,因为他往往是在信中用素描勾勒出自己一些重要作品的轮廓。这一次,他凭着对巴黎那幅自画像的追忆进行了文字描述:"现在我描述一下我自己,这个描述所依据的是我对着镜子所画的一幅肖像,如今这幅肖像在提奥手上。灰而略带点红色的脸,绿眼睛,浅灰色的头发,额头、嘴角有皱纹,那嘴显得呆板而拘谨,胡子很红,乱糟糟的又未修剪,看上去令人沮丧,不过嘴唇却很饱满,身上穿着粗亚麻布做的蓝色农民短外套,手里拿着调色板,调色板上有浅黄、朱红、石绿、钴蓝,总之,调色板上除了没有画胡子的桔红色之外,其他各种颜色样样俱全,都是纯色。人物身后的背景是灰白色的墙。"

信中对五官、颜色、感慨的描述很像观相术的语言,而且重点突出、简约生动。"乱糟糟的久未修剪,看上去令人沮丧的"胡子是他惯有的身份特征,胡子的颜色——"很红"、"桔红"——就像是他在画作上签署的姓名和日期。虽然没有提到画布,但是在重要的细节描述上却提到了与作画的职业有关的另外两样东西。在这封信里,人物的衣服被说成是一件农民的短外套,这就把梵高的身份又一次解释为乡村画家,而"颜色样样俱全,都是纯色"的调色板则再一次说明了他对现代技法的追求。

梵高的这封信还承认了人们一眼就能从这幅自画像上看出来的东西:充溢在这幅职业声明式的作品中的古怪情绪和不自然的紧张。人物看上去毫无表情,简直就像个机器人,而且作品里人物的没表现出什么"气质"。梵高在信中对此也有承认的表示,承认人物"呆板而拘谨",胡子"乱糟糟的久未修剪,看上去令人沮丧"。然而画家本人还有更令人不安的联想:"你也许会说这张脸有点像凡艾登书中那们'死先生'的面孔,总之死板得很;好啦,反正画出来的人就是这个——画自己实在不是一件容易的事,至少若想画得与照片不同很不容易。"

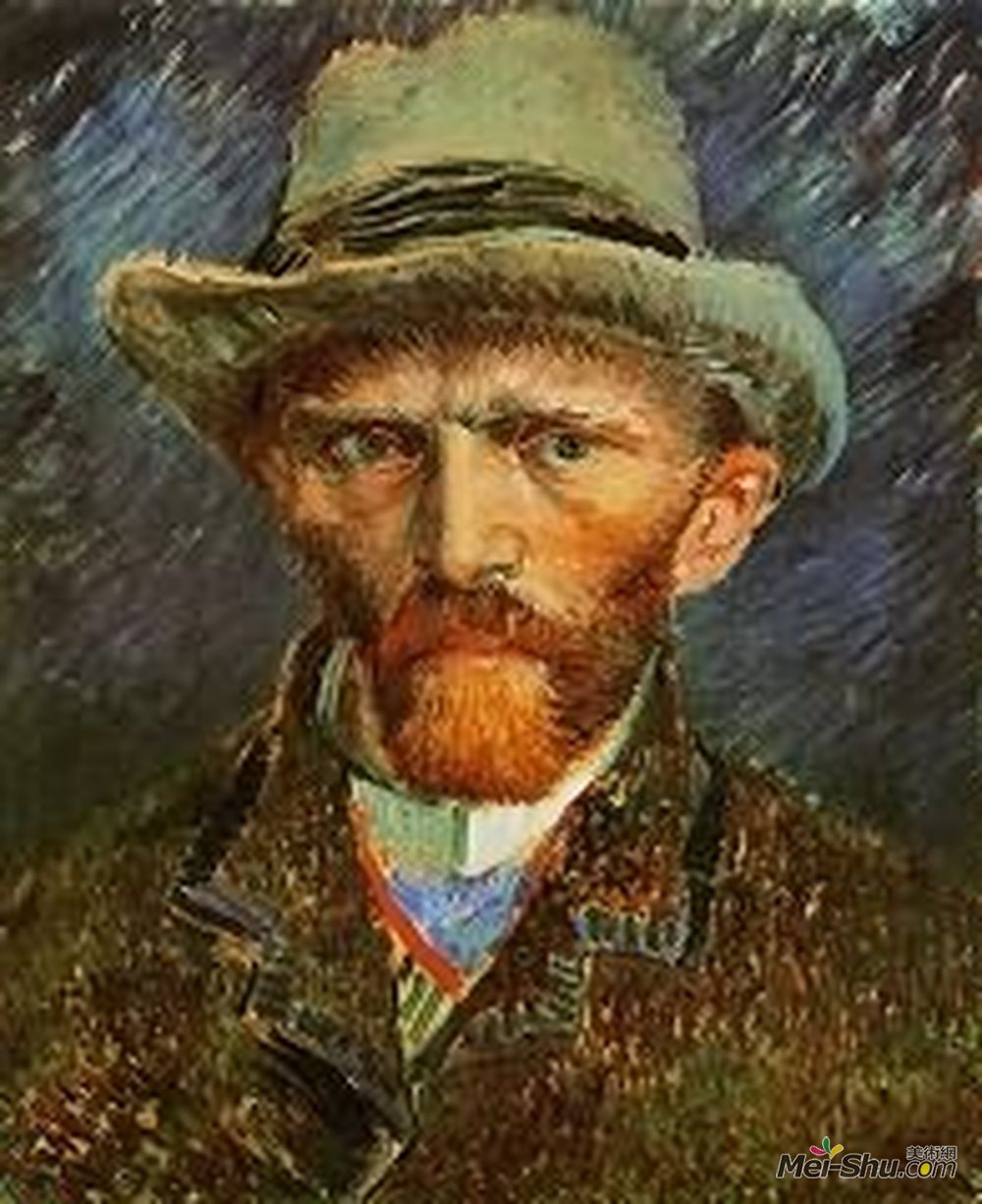

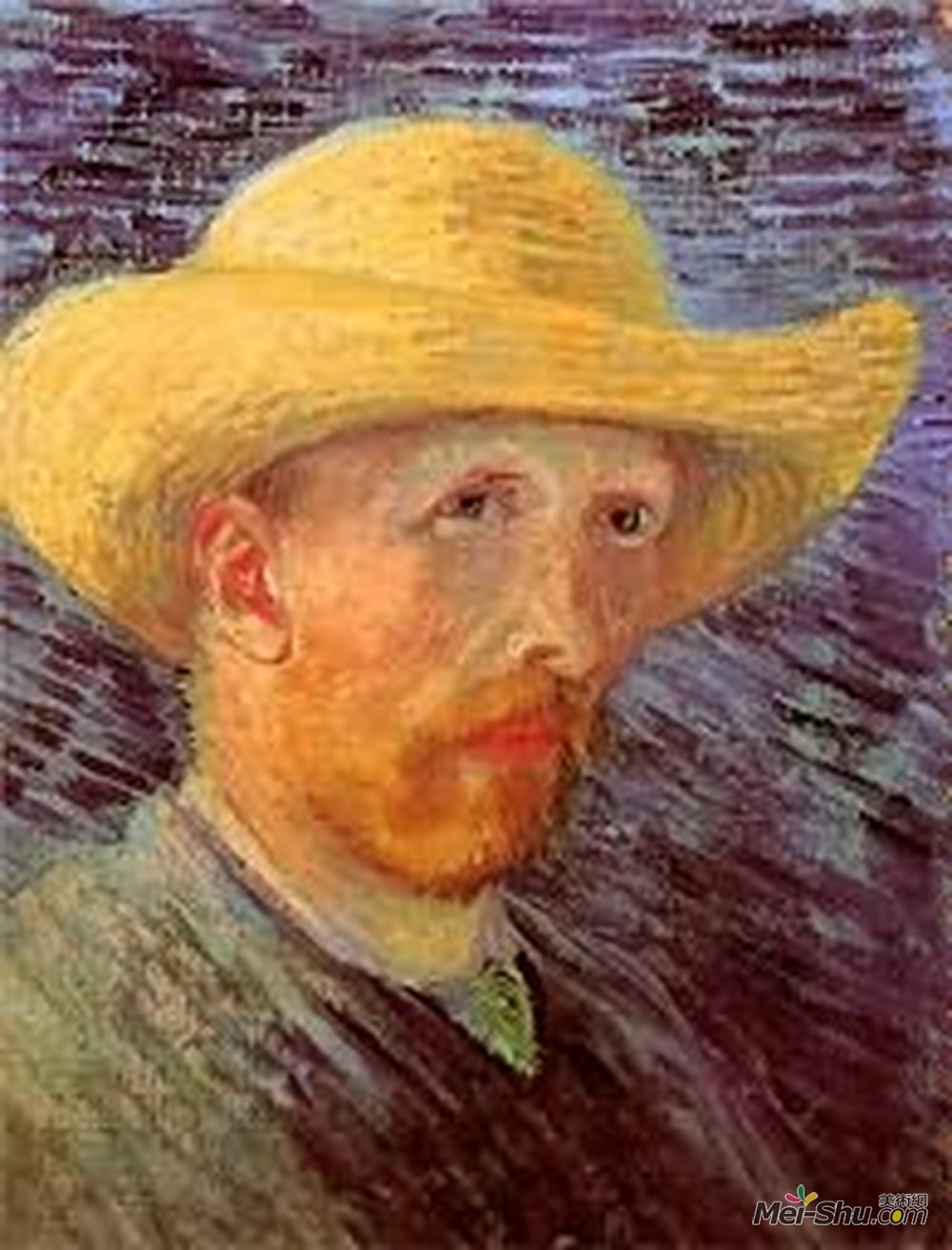

在这封信里,梵高接下来马上又做了与刚才的自我描述完全不同的另一种自我描绘:"然而此刻我的样子跟那幅自画像上已有差别,我既没留头发也没蓄胡须,胡须都剪掉和剃光了。另外,我的脸色也由粉红带淡青灰色变成了淡桔红色,我穿的是一件白衣服而不是蓝衣服,我总是满身灰尘,身上像箭猪一样竖着许多'刺'——画架、画布以及另外一些东西。只有绿色的眼睛没变,当然这幅肖像上还有一种颜色,即黄草帽,像季节工戴的那种,此外还有个很黑的小烟斗。"

这段文字突出表现了画家怪异的形象,而且描述得很生动。在这段文字里,有的地方变成了对另一幅自画像的描述。而此处他奇特的职业外表特征硬是和季节工的特征结合了起来。在同一封信中出现的这些怪异的描述暗示着画家对自己职业认定上的某种变化——画家的职业就像农村的季节工,同时公平要冒风险,并且显得怪模怪样。

这幅作品中的人物到底为什么如此毫无生气、如此呆板呢? 梵高当时已经是位有造诣的肖像画家了,他已经27次描绘过自己的相貌。一个变工变农式的人物,未受过正规的学院教育,同时又是新色彩技巧的实践者,却把自己大胆地画成现代画家——所有这些似乎都触到了现实的某种极限,某种与"毁灭"共舞的东西。从他的脸上可以很容易地看出害怕风险和失败的迹象——也就是"毁灭"的忧惧。不过,如果我们把这幅自画像和梵高的文字描述看作思维的产物,也就是说是他幻想出的算我形象,我们则会发现它还另有含义。这很像弗洛伊德所描述的那种成功者自我惩罚的梦,在呆板、毫无生气的专业人员身的种"灭亡"迹象也许是克服了傲慢的抱负的表现;这与其说是对失败的恐惧,倒不如说是对梦想中的新的成功的惩罚。在后来给母亲和妹妹的信中,梵高承认了这种忧虑:"我一听到我的作品已获得了些许成功,一读到那篇文章(阿尔贝·奥里埃热情洋溢的赞扬),便马上担忧会因此受到惩罚。画家生活中,事情发展有规律几乎总是如此:成功差不多即意味着最糟糕的事可能发生。"

这种矛盾心理并不能驱除雄心,实际上,他也许会使雄心更加坚定。米兰·昆德拉在小说《不朽》 中就曾暗示,当生者将"自我"与死亡联系在一起时,就会出现极为自信的幻想。与任何自画像一样,梵高的自我描绘等于在预防自己的消失或者说死亡,自画像永远留下了他作为画家的形象,实现了他的不朽。梵高在阿尔经常着迷地考虑人死之后的生命的意义,他幻想一个人可以"搭乘死亡去天上的星";从他对不朽的认识上看,他的这种考虑和幻想并非像人们常常解释的那样是他自杀的预兆,而是恰恰相反,那是他在幻想超自然的不朽的生命。这幅自画像并不是简单地描绘了一个被城市的压力搞得身心疲惫的画家,而是一幅内涵更复杂的作品,它既是在表白希望得到某种画家的身份和不朽,又暗含着与这种愿望相连的忧虑。

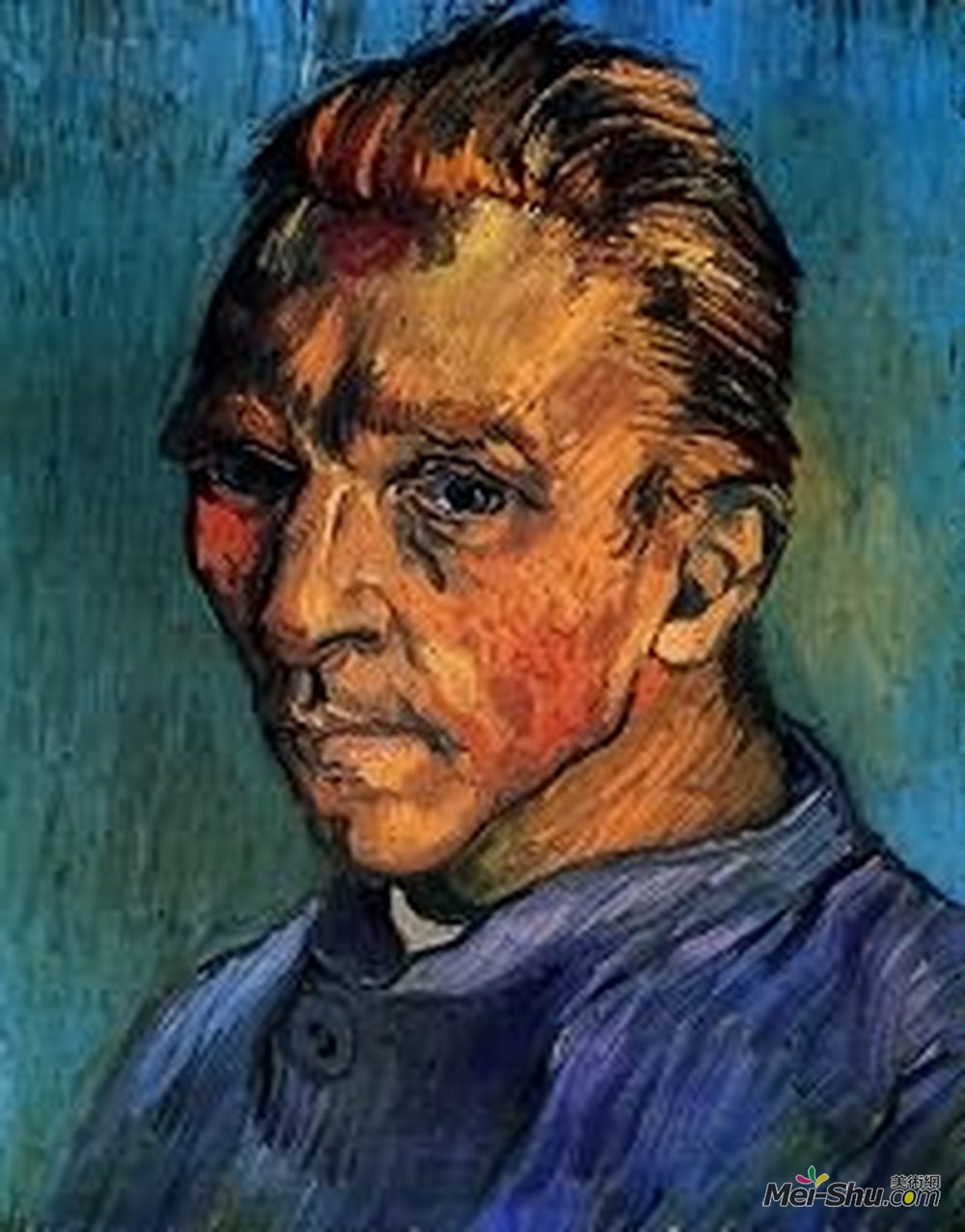

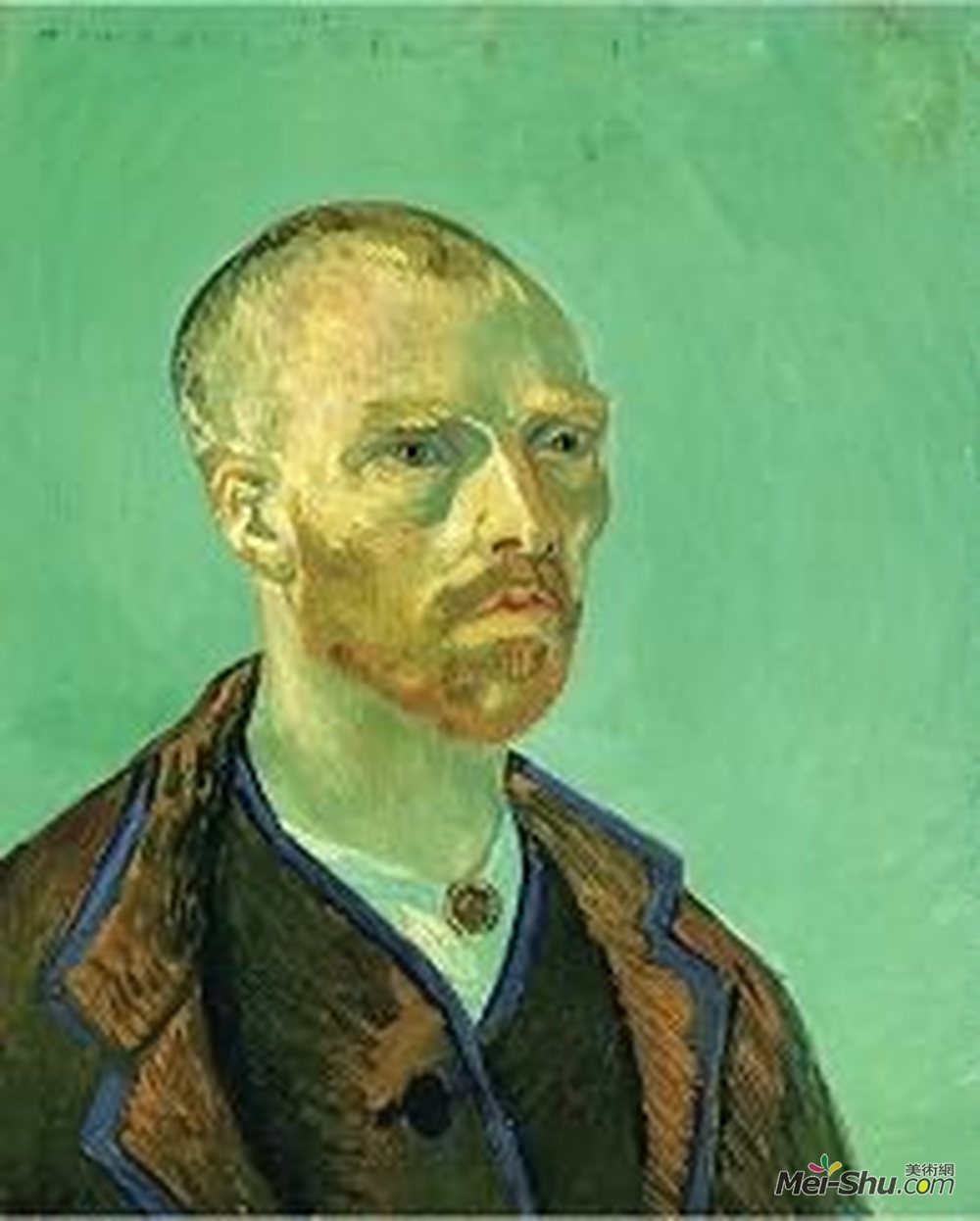

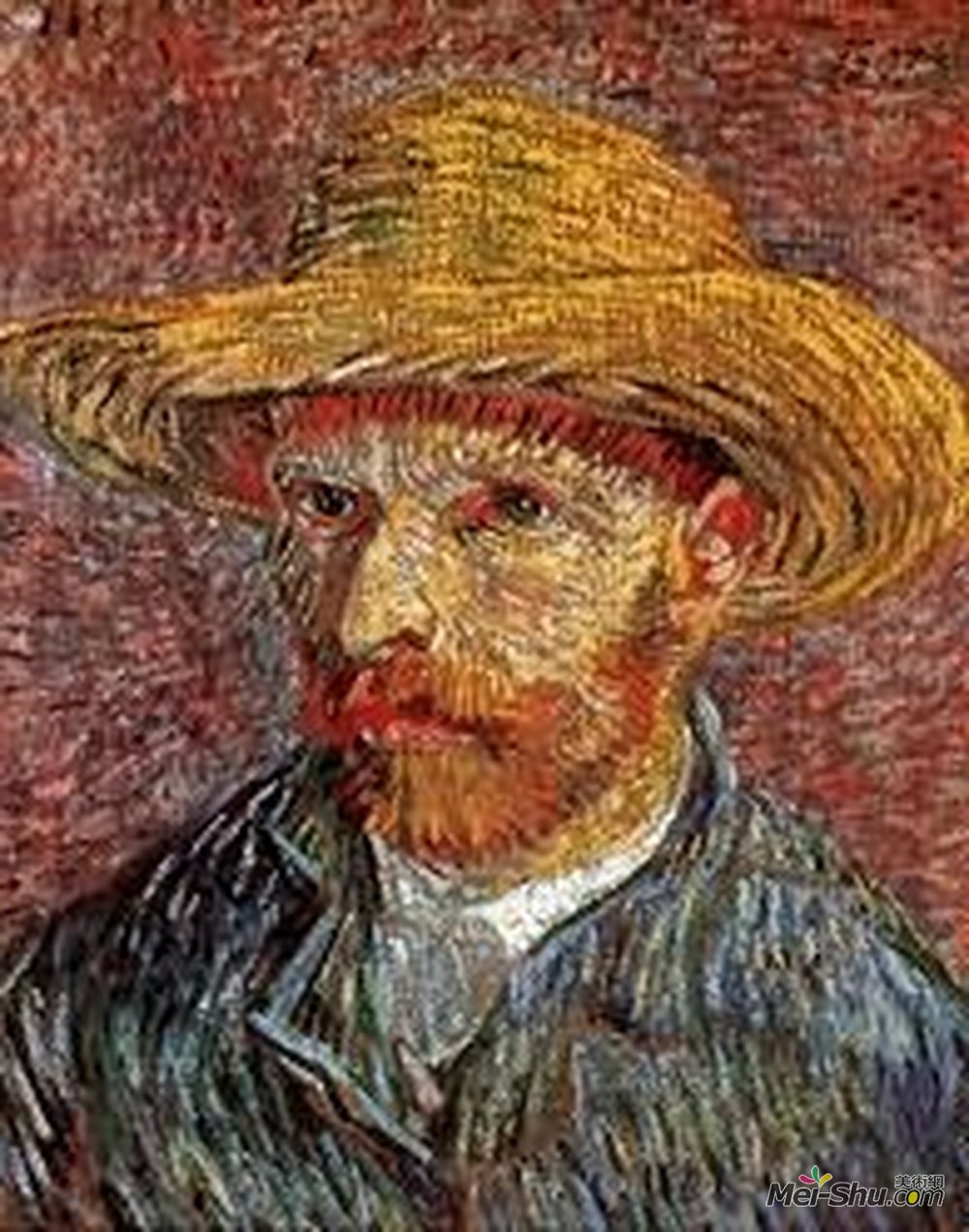

他的肖像画创作在风格上带有试验性。他的自画像也确实体现了他在风格上进行试验的用心。单是他在巴黎所画的那些自画像就尝试了当时有争议的各种风格。从明暗对照效果强烈的伦勃朗风格,到颜色清淡、笔触轻盈的印象派风格,以及采用补色的图案装饰手段的新印象派风格,这些自画像可谓囊括了从荷兰的现实印象主义等等各种各样的变化。

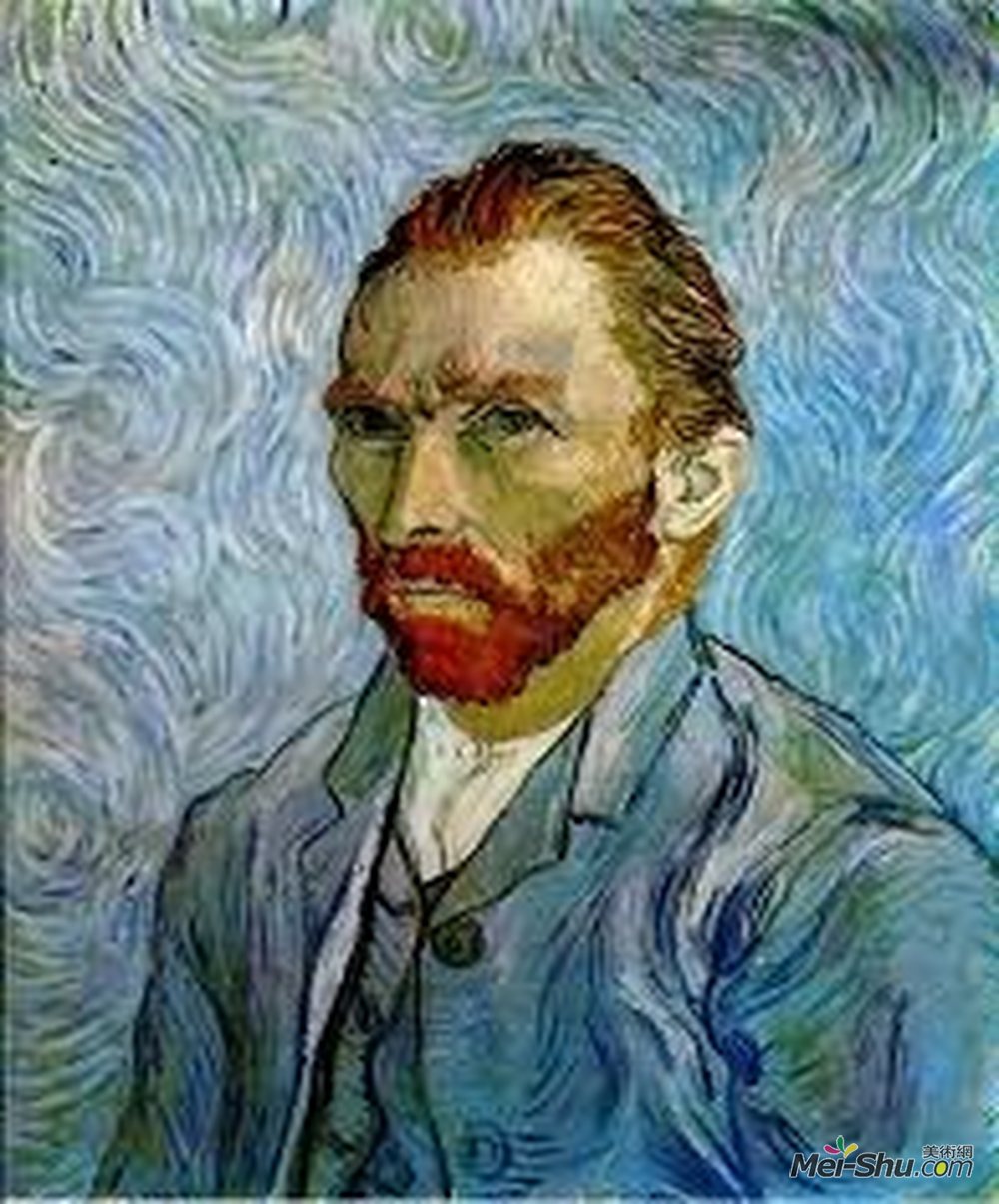

自画像系列

作品名称:《梵高(Van Gogh)自画像系列大全》梵高(Van Gogh)艺术高清

作品链接:https://www.mei-shu.com/famous/26668/artistic-13684.html

作品类别:油画

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。