毕加索《格尔尼卡》

一、《格尔尼卡》的内容、创作背景及艺术特色

(一)内容、创作背景

西班牙杰出画家、法国现代画派的主要代表毕加索,1881年出生于西班牙一个图画教师的家庭,1904年定居巴黎。他最初的画比较写实,绘画的主题主要是对乞丐、流浪艺人、演马戏者等人物的深切同情;后来他从形式上求奇异,成了立体派的代表人物。所谓立体派,是把物体分割成各种几何形体,然后再重叠、堆砌在一个平面的画幅上,因此完全改变了物体原有的形态,他创作的油画《格尔尼卡》就是他的代表作。

1937年4月26日,德国法西斯的飞机对西班牙小镇格尔尼卡进行狂轰滥炸。毕加索听到这个消息之后义愤填膺,放弃了原本创作,转而用六周时间就将此画完成。此画不是用写实的手法进行报道,而是采取象征性的手法有力地揭露了侵略战争的罪恶和法西斯的暴行。一种史诗般的悲壮触动着观众的视觉和心灵。因此,这幅画成为20世纪美术史上极其重要的作品。全画用黑、白与灰色画成。这幅画描绘了西班牙小镇格尔尼卡遭德军飞机轰炸后的惨状。

第二次世界大战期间,德国的将领和士兵经常出入于巴黎的毕加索艺术馆,争相观看毕加索的艺术。可是这些不速之客受到了冷淡的接待。有一次,在艺术馆的出口处,毕加索发给每个德国军人一幅他的油画《格尔尼卡》的复制品。

一位德国盖世太保头目指着这幅画问毕家索:“这是您的杰作吗?”毕加索面色严峻地说:“不,这是你们的杰作!”

战争结束后,他以法国抵抗运动战士的荣誉参加了战后第一次美展,并于1944年加入法国共产党。以后,他又参加保卫和平运动,为世界和平大会创作了宣传画《和平鸽》。毕加索为反对侵略战争,维护世界和平,作出了毕生的努力。

(二)艺术特色

1.画作赏析

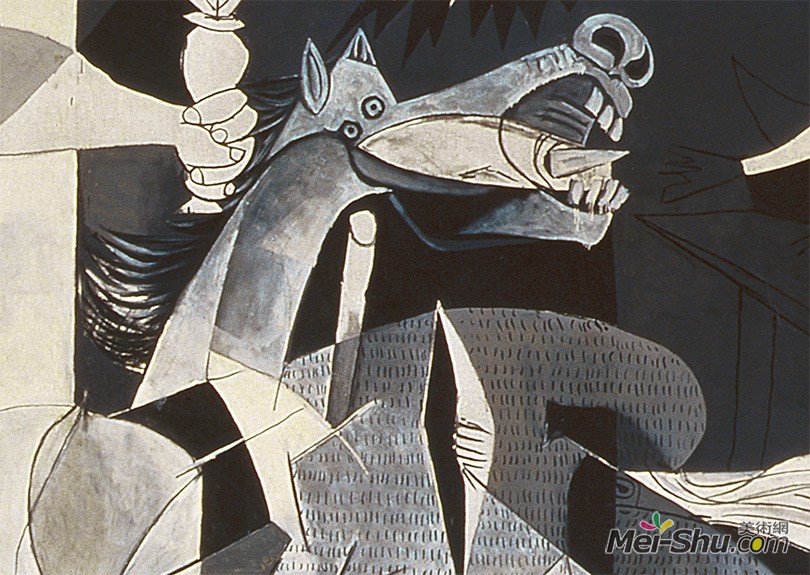

毕加索《格尔尼卡》局部——受了重伤将死的马

画的中央是一匹受了重伤将死的马,身体向右,头却向左边,臀部扎了一根是斗牛用的长矛,一条腿已经跪下,象征着无辜的垂死的受难者。它极度痛苦,仰天长啸,如一把锋利剑的舌头,好像是对战争的声讨,眼睛化成两个圆圆的圈,是对敌人的怒视。在毕加索最初的画稿中,这匹马倒在地上,蜷缩一团奄奄一息;但是在定稿时却挺立起来,不仅表示了人民不可屈辱,而且居在画面的中间,像是回光返照,显得格外悲壮,更震撼。马身、马腿都布满报纸组成的密密麻麻斑斑点点的小字,是新闻报章传来的震惊消息,是对法西斯主义的声讨,有一只手把报纸中间撕破,要揭示这场惨无人道的屠杀背后的黑幕呢?还是要暴露此宗骇人听闻的罪行?

马头的上方,是一只眼睛,发着不规则的光,参差不齐,闪烁可觉,寒气逼人。原来这是一个太阳,毕加索在最后完稿时加进一只灯泡作瞳孔。他的用心是什么?有人说这代表“上帝的眼睛”,暗示着罪行发生在光天化日之下,有上帝作证。也有人说灯泡标志现代技术,巴黎博览会的主题就是现代科学技术,而正是这现代技术被利用制造了这场大屠杀。还有人说灯泡就象征着燃烧的炸弹。它的确切含义毕加索守口如瓶,秘而不宣,因为艺术就要给观赏者广阔的想象空间和理解的余地。

毕加索《格尔尼卡》局部——女人的头

狂马的右边的女人的头,画法极简练,寥寥数笔而她表情惊恐。注视前方彷佛是从一个漆黑的窗口了伸出,右侧的手已经完全变形了,另一只手从头顶伸出,举着一盏煤油灯,教人联想到纽约的自由女神,她是发出光亮?还是在茫茫黑夜中寻找尸体?或是参加哀悼的仪式?沿着一个大的三角的斜线上是一位匆匆逃逃亡的女人,是整幅画中最完整最详细的部份。她赤裸上身,没有穿鞋,一只断掉的左腿留在画的右侧,她曲着身体,垂着双手张皇失措,拼命地逃跑,同时眼睛又紧紧注视着上前方落下的炸弹。这个妇人形象是取自鲁本斯的名画“战争恐怖”。

毕加索《格尔尼卡》局部——被炸碎了的士兵雕像

马的下面,是一个身体被炸碎了的士兵雕像。毕加索说是代表在白色人种大扫荡中被摧残的人性,仰面朝天,没有头以下的部份,一只手强劲朝前伸;另一只手却在远处握着一把断掉的剑。手的上方。一朵小花是画中唯一象征着美好。在画的初稿,战士有完整的身体,朝右方倒着。可是最后也和所有其他形象一样朝着左方,使整个画面更加统一,让观众的视线从左向右,而集中在上方炸弹掉下的方向。

在画的两侧,右边是一座燃烧的小屋,一位倒在火里的妇人,她仰面高高地伸展双手,在绝望地呼叫,挣扎着求救。她的上方有一个小小的窗口和右边的“上帝的眼睛”互应,妇人身体的下半部分用一块燃烧的木板遮住了,不像在初稿里有一个完整的身体,更能表达妇人身陷熊熊大火之中,给画面留下更多可以想象的空间。

画面的左部,对应着另一位妇人,她跪在牛前,脸也朝着天上投下炸弹的方向,手里抱着死去的孩子,张着大口,悲痛的吼叫,和右边的女人一样,她的眼睛也离开了正常的位置,化成眼泪的形状,正如欲哭无泪的表现。这个组合取材于古意大利的“哀痛的圣母”。米开朗基罗就有一幅极著名的雕塑“哀悼基督”,直立而坐的圣母和横抱的基督尸体构成一个十字,俱有极大的震撼力。

最让人不可理解引起争议的就是那头牛了。它的身体大部分已经淹没在了黑暗中,只看得清牛头。有人说,这是西班牙的标志,因为斗牛是西班牙最著名的,而毕加索也多次在他的绘画中用牛代表西班牙。可是它的表情为什么不像其他形象,是那么泰然自若,冷漠无情?所以有人说他是代表独裁者佛朗哥Franco,是法西斯的代号,更有的人从它的脸上看到了胜利的狂妄。

2.构图

初看毕加索的《格尔尼卡》时,第一感觉可以用杂乱、支离破碎来表达,但这似乎与狂轰滥炸时居民四散奔逃、惊恐万状的混乱气氛相一致。[3]这幅画在形象的组织及构图的安排上显得十分随意、大胆,然而,在这长条形的画面空间里,所有形体与图像的安排都经过了缜密的构思,有着严谨统一的秩序,与第一感觉截然不同。全画由左至右可分为四部分。毕加索以精心的构图,将一个个充满动感与刺激而夸张变形的形象,表现得统一有序,既刻画出丰富多变的细节,又突出了全画的重点,显示出其深厚的艺术功力。毕加索一直强调眼睛和眼睛无休止的活动力,在《格尔尼卡》画面中的每一对眼睛不仅加强了构图上所必须的重点和节奏感,而且将惊骇、痛苦或哀求的神情表现得淋漓尽致。

3.色彩

《格尔尼卡》在这幅长方形的黑白画中,给我们看到的是一出古代的悲剧,毕加索用时代的哀伤文体抒写出我们的相爱即将消失,这就是为什么他必须要像对某种难以忘怀的完美事物那样做出生死诀别的倾诉。作品画面中由黑、白与灰三种颜色组成,给人一种强烈的情绪冲击,沉郁、惨烈,好像被人用力掐住咽喉无法呼吸一样的痛苦。整个画面被笼罩在黑白灰三个层次的色调之中,更有效的烘托了画面的那种紧张与恐怖的气氛,表现出各种扭曲的痛苦、受难和战争的惨烈场面,将自己的正义感和责任感表露出来,痛斥战争给人们带来的无尽灾难。

4.情感体现

在《格尔尼卡》中,毕加索采用了剪贴画的艺术语言,并通过手绘的方式表现出来,被分解了的形体与背景交相辉映,有效地突出了画面的紧张与恐怖气氛:有如炼狱般的惨状,嚎哭的丧子之母,惊惶失措的人畜,着火的房屋,这一切都以无声似有声的方式控诉着战争的残暴。作品以强音奏出了悲怆曲,节奏时而紧凑,时而舒缓,是西方绘画史上第一次单纯的以造型标注经历过的事件,人们透过它看到了挖苦与怜悯,悲剧与诙谐,还有生命的颤动与死亡的静止。

二、《格尔尼卡》艺术形式的创新意义

毕加索是极端自由肯定新颖,注定要轰动人世间的一个象征。多米尼卡·波尔乔曾评价道:“没有任何一位艺术家生前能像巴勃罗·毕加索如此全面的受人赞赏,也没有任何一位艺术家能在死后获得如此国际性的荣誉。”[4]大家都知道艺术不是真实的,艺术是实现真实的一种假象,那不会有什么成果的。探索这个概念常常导致绘画出轨,使学术家堕入精神混乱之中,这可能是近代艺术的主要过失。为此,探索精神已经毒害了许多人,他们完全不了解一切有效的因素,以及从现代艺术得出的结论,而要让他们尝试描绘看不见的东西,因而也不能是描绘不出来的。我们应该汲取前辈的精华,续写属于我们自己精彩的艺术人生。

毕加索以立体主义的独特表现形式创作了《格尔尼卡》。他否定传统古典绘画中的定点透视,开创了动点透视,以多角度观察物体,并将不同面并置、组合来表现物体,彻底摒弃了传统的自然物体的形体和明暗统一的形象。《格尔尼卡》这件史诗般的作品的诞生,使毕加索的声誉达到顶峰,这件作品传达着噩梦般的信息,是任何语言和报道都无法达到的。现在联合国大厦会议中心竖立着《格尔尼卡》的复制件,它昭示着全世界爱好和平的人民,要在联合国的旗帜下,防止和制止反人类、反人道的战争,使世界人民在和平的阳光下享受安宁的生活。欧洲和美国的无数公众亲见了它,无不感受到巨大的精神力量,被称之为“献给毁灭的纪念碑”。对于作品,毕加索说:“我的每一幅画中都装有我的血,这就是我的画的含义。”

结语:

毕加索虽然热衷于前卫艺术创新,但是却并不放弃对现实的表现。他画中那种丰富的象征性,在普通现实主义的作品中很难找到。在其代表作《格尔尼卡》中,作品以强音奏出了悲怆曲,节奏时而紧凑,时而舒缓,是西方绘画史上第一次单纯的以造型标注经历过的事件,人们透过它看到了挖苦与怜悯,悲剧与诙谐,更有颤动的生命与静止的死亡。七十年过去,这幅杰作已经成为警示战争灾难的文化符号之一,也使格尔尼卡的悲剧永远留在了人类伤痕累累的记忆中。

作品名称:毕加索高清作品《格尔尼卡》

作品链接:https://www.mei-shu.com/famous/24859/artistic-180460.html

作品类别:油画

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。