| 国标代码 | 10523 |

|---|---|

| 所 在 地 | 湖北 |

| 院校特性 | 31所独立 |

| 院校隶属 | 湖北省教育厅 |

| 学历层次 | 本科 |

| 办学类型 | 学院 |

| 院校类型 | 艺术 |

| 开设专业 | 文化产业管理 艺术史论 艺术设计学 艺术教育 美术学 产品设计 工业设计 戏剧影视美术设计 表演 服装与服饰设计 风景园林 环境设计 影视摄影与制作 摄影 视觉传达设计 工艺美术 陶瓷艺术设计 雕塑 数字媒体艺术 动画 公共艺术 绘画 书法学 中国画 |

| 网站地址 | http://www.hifa.edu.cn |

| 咨询电话 | 027-81317222 |

| 院校地址 | 江夏区藏龙岛科技园栗庙路6号 |

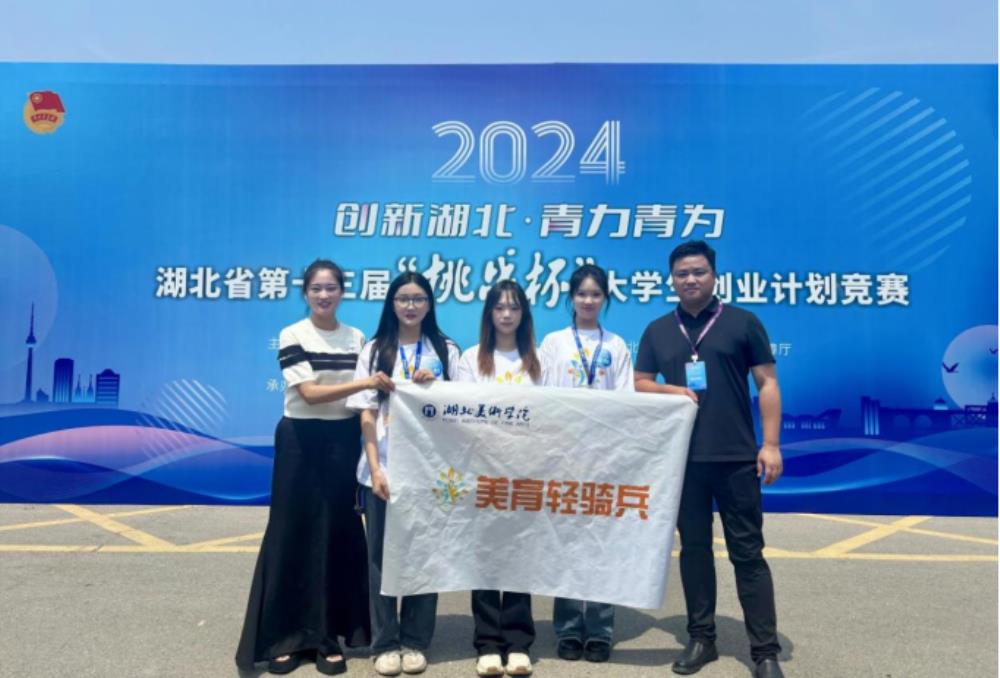

10月29日至11月2日,第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛国赛终审决赛在西安交通大学落下帷幕。我校斩获国赛银奖1项、铜奖1项,是我校自参加“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛以来取得的最好成绩,学校首次晋级全国总决赛并首获国赛银奖,创我校荣获国赛奖项层次最高、获得国赛奖项数量最多的历史记录。

本届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛由共青团中央、教育部、人力资源和社会保障部、中国科协、全国学联、陕西省人民政府联合主办,西安交通大学、共青团陕西省委承办。大赛自启动以来,共吸引来自60余个国家、2700余所高校的39万余个创新创业项目、300多万名学生参加,评选产生金奖项目280个、银奖项目554个、铜奖项目1564个。

经过精彩比拼和激烈的角逐,我校视觉艺术设计学院报送,刘念等老师指导的项目《一键艺创——轻量级XR艺术文旅场景开拓者》荣获“秦创原”创新挑战赛银奖,并获赛事组委会颁发的“开物之星”“优秀团队”两项殊荣。校团委与环境艺术学院联合指导报送的项目《美育轻骑兵——乡村美育浸润文化设计推行者》荣获“秦创原”创新挑战赛铜奖。

获奖项目介绍:

(一)“挑战杯”国赛银奖项目

项目名称:一键艺创——轻量级XR艺术文旅场景开拓者

团队成员:陈昭宇、张娉婷、邓昱天、张智清、张鑫桐、连致雅、秦魏丽娜、熊能佳、谭运成、周远艺、周立朋、王俊以、陈宇菲、尚俊蓉

指导老师:刘念、何清俊、朱志平、凃志初

项目简介:项目基于三维化、虚实融合、沉浸影音关键技术实现突破,在科技赋能文化、旅游、商业以及实现文化自信、自立、自强的时代命题指引下,聚焦XR技术在数字文商领域的全新运用,专注生成式XR展演设计与制作,实现XR制作实时生成,使场景制作流程精简易上手、易返工、复用难度低。项目使用“标准化+定制化”的解决方案,为XR内容演绎提供变革性增效服务。解决当前XR等新兴技术赋能文旅、文商中内容弱、费时间、成本高、难上手的四大痛点问题。在创新维度方面,以“艺术+科技”的方式助推行业大局。创新LiveG数字资产库,依托于湖北美术学院高水准跨学科科研水平,在校属省级权威研究机构加持下,共同创立XR工作站、XR实验室,实现创新赋能和创新转型。

(二)“挑战杯”国赛铜奖项目

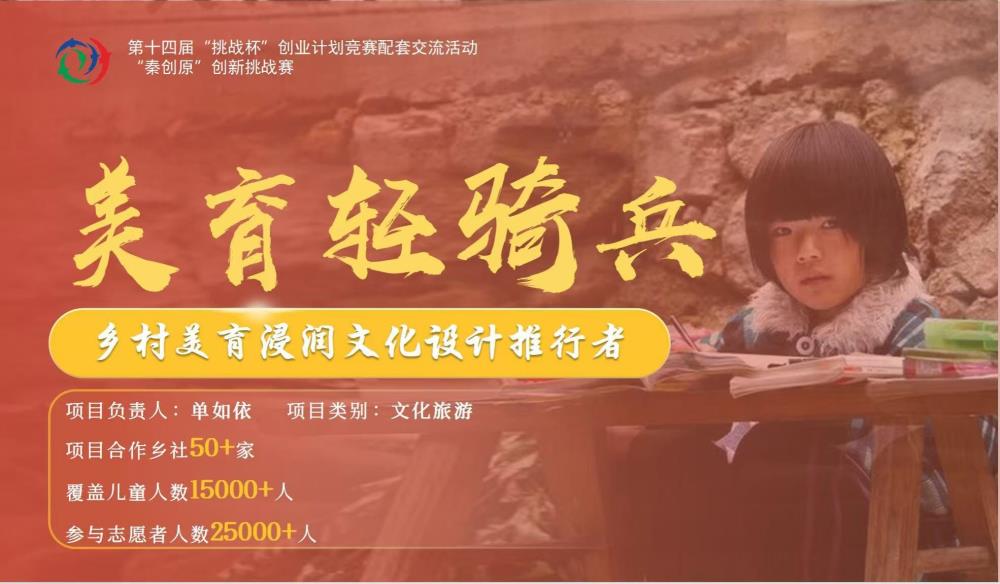

项目名称:美育轻骑兵——乡村美育浸润文化设计推行者

团队成员:单如依、刘晨琳、贾淑媛、魏楚楚、余筱菁、戴月琪、吴桐、欧阳笑一、孙伟博、王心怡

指导老师:刘锟、何凡、赖俊威、杜鹃、丁洁

项目简介:项目致力于通过美育浸润形式,注重整合各类美育资源,将美育理念与实践深入乡村,创新“红色教育,绿色规划,蓝色关爱”三大板块。优化美育服务供给,提高美育教育的普及率和影响力,加强与富有文化特色的地区的紧密合作,推动美育与人居环境的融合,让美育成果更好地惠及广大群众。通过深入社区、学校、社会、乡村等各层面,结合当地的文化特色与需求,用美育活动与环境设计介入“美育环境商业模块”,创建“公益—商业—公益”闭环式、可复制式且可持续发展的美育文化建设与推广的新机制。积极探索当地文化特色环境设计与美育的结合点,注重体验性、互动性和创新性,引导公众发现美、欣赏美、创造美。

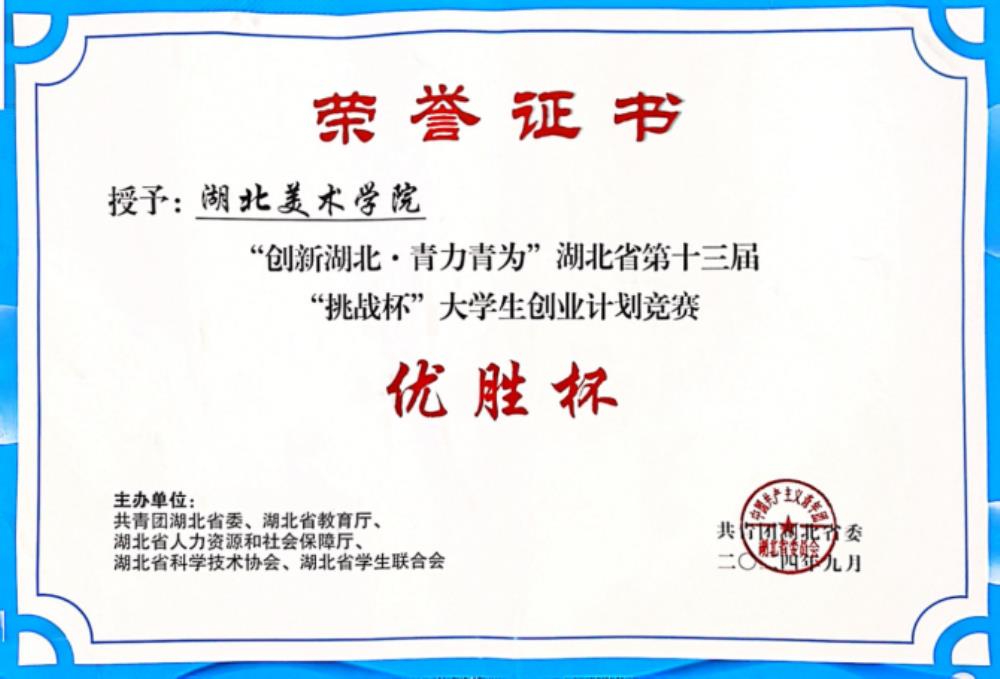

学校党委一直高度重视大学生创新创业工作,本次全国总决赛期间,校党委常委朱丽莎来到备赛场地和比赛现场,看望并鼓励我校参赛师生。自本年度“挑战杯”赛事启动以来,在校党委的关心指导下,校团委精心组织,攻坚克难,通过课题项目转化,校级赛事培育,专题讲座培养,萌芽计划提升,精品项目凝练五个阶段,有力推动赛事实施与组织工作。在省赛方面,我校获金奖1项,银奖3项,铜奖11项,共计15项,首次实现推荐项目全获奖,并历史性首获湖北省优胜杯。下阶段,校团委将持续挖掘高等美术院校创新创业工作特色和优势,对标高水平、高标准,发挥第二课堂的人才培养效用,提升学生综合素质能力,全面服务我校拔尖创新人才培养。

(责任编辑:王源新)

文章标题:湖北美术学院在第十四届“挑战杯”全国总决赛中获一银一铜创历史最好成绩

本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/9/news-13262.html

本文栏目:院校资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。