| 国标代码 | 10003 |

|---|---|

| 所 在 地 | 北京 |

| 院校特性 | 教育部直属 |

| 院校隶属 | 教育部 |

| 学历层次 | 本科 |

| 办学类型 | 大学 |

| 院校类型 | 艺术 |

| 开设专业 | 艺术史论 动画 绘画 雕塑 摄影 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 艺术与科技 |

| 网站地址 | http://www.tsinghua.edu.cn |

| 咨询电话 | 010-62770334 |

| 院校地址 | 北京市海淀区清华大学 |

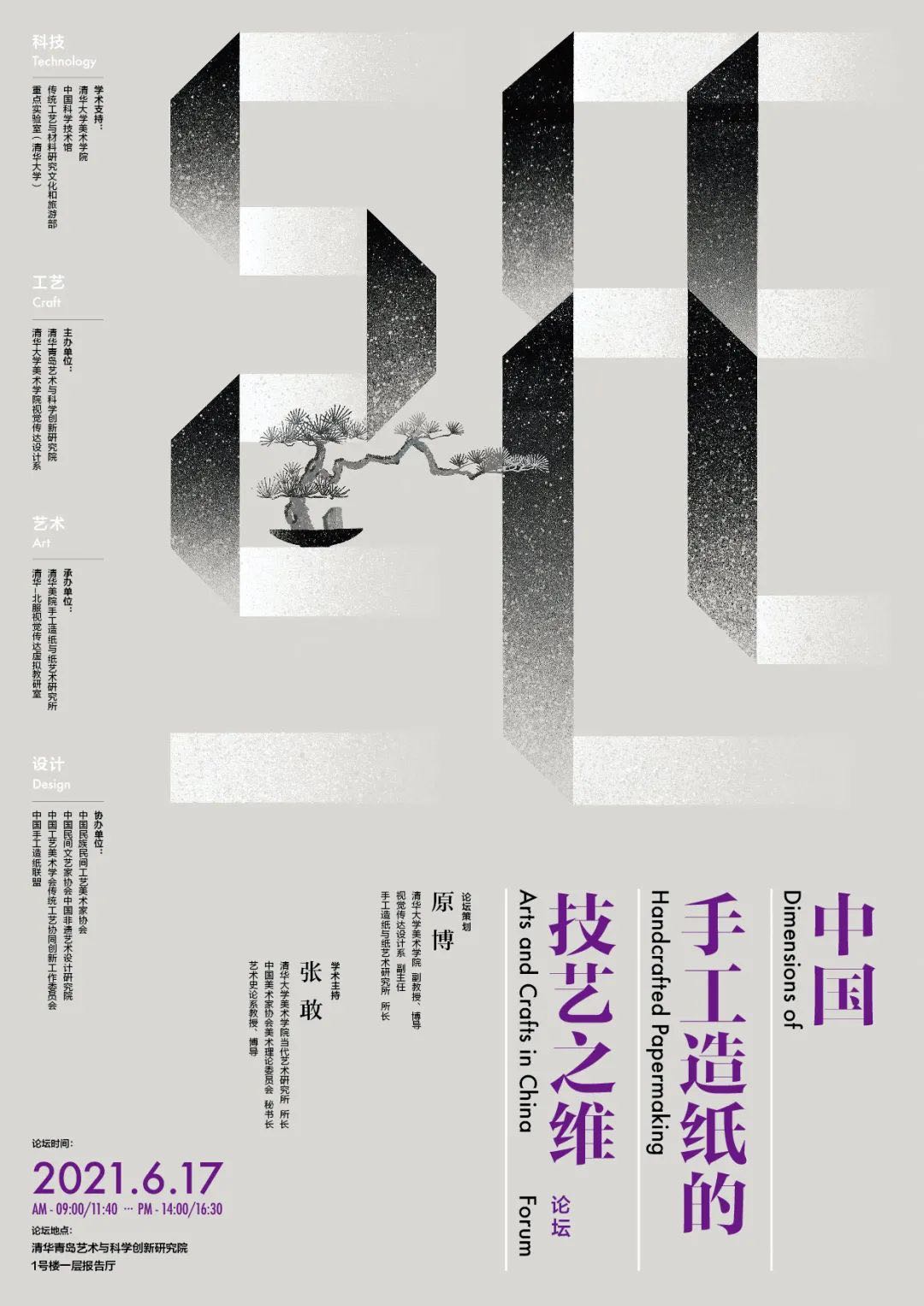

海报

2021年5月30日,“中国手工造纸的技·艺”展在清华青岛艺术与科学创新研究院开启了全国巡展的第二站,在策展人原博(清华大学美术学院视觉传达设计系副主任、副教授、博士生导师)的策划下发起。

6月17日,“中国手工造纸的技艺之维”学术论坛在清华青岛艺术与科学创新研究院(1号楼一层报告厅)举办。清华大学美术学院当代艺术研究所所长、中国美术家协会美术理论委员会秘书长、艺术史论系教授、博士生导师张敢担任本次论坛的学术主持。论坛以纸为媒,邀请科学技术、艺术设计、工艺文化、产业应用等领域的专家、学者、艺术家、设计师、造纸人、纸业经营者、科普工作者们,以学科交叉的多元视角共同探讨手工造纸“技艺融创”的发展路径,构建当代中国手工造纸技艺的价值维度,使其更好地服务于人民群众的高品质生活需求。

展览由清华大学美术学院、中国科学技术馆和传统工艺与材料研究文化和旅游部重点实验室(清华大学)作为学术支持单位,由清华青岛艺术与科学创新研究院、清华大学美术学院视觉传达设计系联合主办,由清华大学美术学院手工造纸与纸艺术研究所、清华-北服视觉传达虚拟教研室承办,由中国民族民间工艺美术家协会、中国民间文艺家协会中国非遗艺术设计研究院、中国工艺美术学会传统工艺协同创新工作委员会、中国手工造纸联盟为协办单位。

清华青岛艺术与科学创新研究院的执行副院长汪建松,清华大学美术学院视觉传达设计系主任陈磊,清华大学美术学院艺术史论系教授张敢,清华大学美术学院雕塑系副主任、中国民间文艺家协会中国非遗艺术设计研究院院长陈辉,中国科学院大学教授方晓阳,中国科学技术馆高级工程师苑楠,中国宣纸股份有限公司董事罗鸣,中国民族民间工艺美术家协会会长段晓渝,山东科技大学艺术学院院长杨梅等作为各单位代表参会。

清华大学美术学院视觉传达设计系华健心教授、张歌明教授、马泉教授、王红卫教授、李德庚副教授、周岳副教授、顾欣副教授、徐小鼎副教授,以及清华大学美术学院博士后梁开,博士生李相武参加了论坛。当代艺术家贾善国,纸纤维艺术家黑余,纸乐园创始人黄丽香,富阳竹纸传承人朱中华,铅山连四纸发展有限公司总顾问吴建龙,以及纸加文化传播有限公司董事长马灿荣等参加了论坛。

论坛与会嘉宾于清华青岛艺术与科学创新研究院合影

在论坛正式开始之前,策展人原博带前来参加论坛的嘉宾们参观了“中国手工造纸的技·艺”展(4号厅、5号厅),并对“技之源”“匠之心”“艺之本”“纸来折往”四个展区进行了导览。“技之源”展区通过纸与历史、纸与科学、纸与文化、纸与工艺、纸与环境五个版块,分别展现造纸术的源流与传播路径,手工造纸背后的科学知识,名人与名纸的轶事,中国各地手工造纸资源,宣纸、竹纸、皮纸的工艺流程以及丰富的造纸材料、工具和工艺特点。

策展人原博为嘉宾介绍不同纸张的纤维与帘纹特征

嘉宾参观宣纸、竹纸、皮纸的制作工艺

中国手工造纸技艺的传承,是一代代造纸人理想与信念薪火相传的历程。“匠之心”展区精选了全国具有代表性的10位造纸匠人,其中包括大国工匠周东红,国家级传承人章仕康、潘玉华,省、市级传承人罗鸣、曹建勤、佘贤兵、蔡玉华、尹旺松、朱中华、蔡项菲等,覆盖了宣纸、竹纸、皮纸和加工纸等纸种。以大量照片和实物为观众构建了一个生动真实的生产现场,以访谈视频展现了执着于材料、工艺和品质的当代纸匠的群像。

传承人朱中华介绍富阳竹纸的独特制作工艺

原博介绍铅山连四纸国家级传承人章仕康

朱中华和罗鸣从照片中找到了自己的双手并签字留念

“艺之本”展区

展出了陈辉、付小彤、戈鲁、贾善国、李洪波、卿泰卯、武洪滨、原博、曾健勇(按拼音顺序)9位作者的17件作品,艺术家们以纸浆、纸纤维、成品纸、回收纸等材料,以多样的形式表达自己对自然、生命、社会、文化、艺术、情感等主题的思考,丰富的想象力和创造力极大地拓展了人们对造纸技艺和材料的既有认知,不仅展现出中国古代科技文明对当代艺术创作的启示,更揭示了纸于当代语境下的文化意义和艺术价值。

“艺之本”展区陈辉介绍他的作品《穿过云雾的船》

嘉宾们在武洪滨和贾善国的作品前驻足欣赏

翻阅艺术家戈鲁的作品 《绘画手工书》

“纸来折往”展区通过折纸与数学、工程、技术等学科的结合,揭示了现代折纸的研究与应用空间。展区陈列着三浦折叠、水雷结构、蜂巢结构等折纸雕塑,观众可以探索折纸数理学中的艺术,思考折纸背后的数学知识、科学原理、工程应用、艺术美感,感受科学精神与人文艺术的碰撞。

嘉宾们穿过“纸来折往”的折纸展品前往5号展厅

学术论坛

中国手工造纸的技艺之维

当天上午10:30,“中国手工造纸的技艺之维”学术论坛在清华青岛艺术与科学创新研究院(1号楼一层报告厅)开始,论坛分为“技艺与传承”“材料与观念”“设计与应用”三个版块,由清华大学美术学院当代艺术研究所所长、中国美术家协会美术理论委员会秘书长、艺术史论系 教授、博士生导师张敢主持。

学术主持人张敢主持论坛

清华青岛艺术与科学创新研究院副院长汪建松致辞

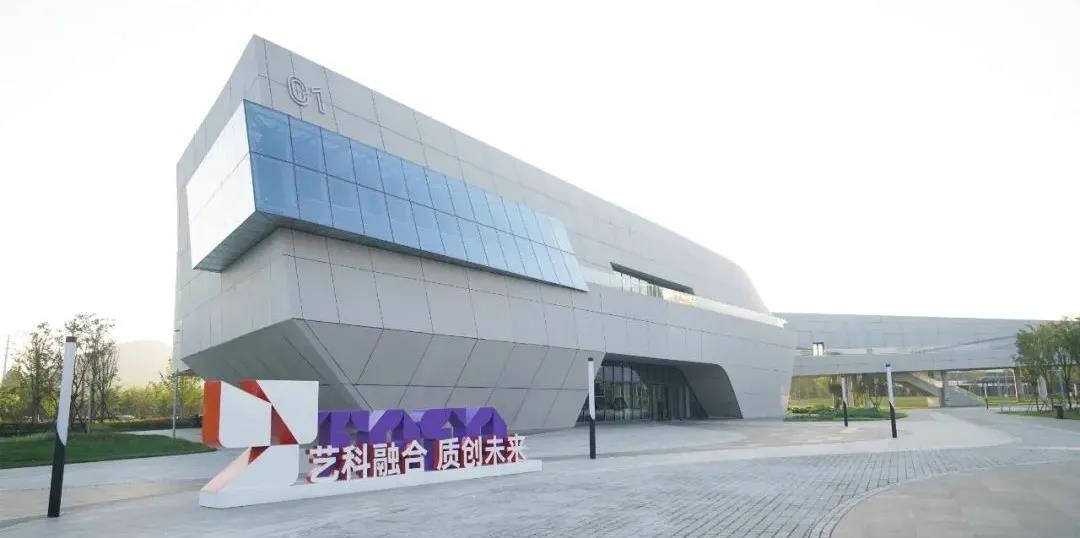

首先,清华青岛艺术与科学创新研究院副院长汪建松代表主办方致辞,向出席本次论坛的嘉宾、领导表示热烈的欢迎。他说,清华青岛艺术与科学创新研究院是一个多学科交叉融合的、打破专业壁垒的学术平台和产业基地。研究院的建设融合了未来出行、未来生活、未来时尚、未来健康福祉、未来学习和文化可持续发展等六大板块,通过艺术与科学融合创新、成果转化、企业孵化、人才培养、创业服务、艺术与文化交流传播等校地合作方式,致力于建设国际一流的培养、研发、孵化和服务基地。非常荣幸能够邀请众多嘉宾来到本院,共同探讨中国手工造纸的发展课题,预祝本次论坛圆满成功。

清华大学美术学院视觉传达设计系主任陈磊致辞

清华大学美术学院视觉传达设计系主任陈磊代表本次论坛主办方致辞,向来宾们表示感谢。他说,视觉传达设计系是与纸打交道最多的专业之一,近年来数字媒介的兴起让纸媒介迎来了挑战,尤其是在承载信息方面,纸媒的一些功能正在被数字媒体所取代,而纸张的艺术创作将会迎来一个更大、更广阔的发展空间。他相信各位专家在论坛上的分享将碰撞出新的火花,让“纸”这一媒介获得长远的发展。

论坛策划人原博作主旨发言

论坛策划人原博作主旨发言。本次论坛是以“中国手工造纸的技·艺”青岛巡展为契机发起的学术活动,旨在以纸为媒,邀请科学技术、艺术设计、工艺文化、产业应用等领域专家、学者,以学科交叉的多元视角探讨手工造纸“技艺融创”的发展路径,构建当代中国手工造纸技艺的价值维度,以使其更好地服务于人民群众的高品质生活需求。

中国手工造纸技艺包含着科技、人文、艺术等多种维度的内涵和外延,如何将跨学科知识进行整合,从结构上将这个宏大的题目分解为不同的版块进行呈现,是展览策划的重点。而根据科普教育的特征,尽量将知识点和展品以多种媒介进行展示,增加展品的互动性,则是吸引观众的难点。艺术作品的组织与遴选,如何体现出纸的可塑性与表现力则是展览的亮点。“中国手工造纸的技·艺”展在科技与艺术的双向共创模式下,将古代科技文明与当代造纸技艺的传承紧密联系在一起,不仅带给观众知识和精神享受,也向人们展示了传统工艺在当代的创造性转化路径。

作为中国人引以为傲的古代科技成就——造纸术的发明与传播对推动世界文明的发展产生了深远的影响。今天,作为中华优秀传统文化重要组成部分的手工造纸技艺,其所蕴含的历史、文化、科技、艺术、教育、情感等维度的独特价值吸引着我们通过创造性转化的途径,使其在现代生活中获得更为广泛的认知与应用。希望本次展览和论坛能增进观众对手工造纸的认知与理解,并从中引发新的思考。

主题一

技艺与传承

苑 楠

中国科学技术馆

高级工程师

《再看“中国手工造纸技·艺”展览》

苑楠从科普视角阐释了科技馆展览的特征,她强调科技馆的核心在于“做”这个字,青少年通过动手操作、真实体验及真实感受来激发他们对于科学的好奇心和求知欲。结合这些特征她总结归纳了本次展览的三个创新点:一、合作模式的创新,形成产学研相结合的科研模式;二、展览内容的拓展,延伸至与纸相关的研究及艺术创作领域;三、传播方式的创新,运用多媒介、多维度的体验方式,融合科技工艺与艺术文化两个领域,在各大媒体平台上展示传播。最后她表示,中国科学技术馆希望能与清华大学等不同领域的单位进行合作,科普传统技艺、传统文化,激发青年人的创造力、想象力,进而增强民族自信心。

方晓阳

中国科学院大学

教授、博士生导师

《致广大而尽精微》

方晓阳教授用“致广大而尽精微”来评价“中国手工造纸的技·艺”展。一、纸的内涵丰富。本次展览在书写载体、造纸术源流、造纸技艺、造纸工艺及文化等方面的内容梳理都有所体现。在全球视野下构建出来的知识文化体系对纸的发展、传播、创新起到了重要作用。二、研究方法新颖。本次展览采取了文献与实物相结合、历史与现实相结合、宏观与微观相结合的研究方式。三、精细入微。对造纸原料、工具、技艺等方面的研究精细入微。比如,用纸纤维的微观结构来区别手工造纸与机械造纸的展品设计等。四、拓展新意。例如,在“纸来折往”展区引入折纸数理学,在“艺之本”展区引入艺术作品,使孩子们把动手与动脑相结合、科学与技术相结合、科学与艺术相结合,将古人的智慧传承、发展、创新下去。

罗鸣

中国宣纸股份有限公司

董事

《从生产技术的角度谈宣纸(手工纸)的发展方向》

罗鸣从宣纸生产的特性出发,分析了目前宣纸发展的困境与出路,探索了宣纸未来的发展方向。他从多年的实践中总结出手工纸在当下所面临的发展难题:劳动强度大、工作环境差、劳动率低、质量不稳定、污染能耗高、人员紧缺六个方面。他认为宣纸(手工纸)在未来的发展中将呈现以下的趋势:在生产规模上将由大到小,在品种品类上将由少变多,在产品功能上将从书画载体转变成生活艺术载体,在服务特征上将从大众化到个性化,在价格上将从低到高。未来手工纸的新出路应引入工业生产思维、运用人工智能实现机器代替人力以及导入互联网思维,为实现传统手工纸产业的转型打下坚实的基础。

朱中华

富阳竹纸传承人

逸古斋创始人

《富阳竹纸的生产、经营与发展》

作为富阳竹纸传承人代表,朱中华向我们讲述了富阳竹纸从业人员紧缺、生产条件艰苦、工艺复杂等生存现状。他认为要更好地发展手工造纸技术,应将手工造纸与科学技术相结合,进一步推动手工造纸技术在古籍修复、书画收藏等领域的应用。作为手艺人应不忘造纸初心,秉持工匠精神,总结前人的实践经验,传承传统工艺,并希望学校等相关单位能够做好青年人才的培养,让这门传统技艺代代传承下去。

吴建龙

铅山连四纸发展有限公司

总顾问

《传承古法技艺,续写纸上华章》

吴建龙对铅山连四纸制作技艺和发展现状做了详细的介绍。2006年5月,铅山连四纸制作技艺被国家文化部评为首批“国家级非物质文化遗产项目”,但铅山连四纸近年的发展却有些坎坷,原保护单位因各种原因停止了生产,国家级传承人章仕康也归隐待业。原博老师见此状况,联系了纸加公司投资,帮助章仕康在老家建立起自己的造纸作坊,恢复生产,好让手中的活计坚持下去。之后有当地企业家注资,使原本停产的铅山连四纸于2020年开始恢复生产。2019年原博及其团队为铅山连四纸进行品牌再造,设计了“玉锦堂”品牌标志及其系列包装产品,铅山连四纸由此获得新生。吴建龙代表铅山连四纸发展有限公司表达了对原博老师的谢意,希望连四纸能通过艺术的媒介,融入现代生活,也希望古法造纸技术能与教育相结合,走进校园,让学生们近距离感受到手工纸的魅力所在。

评议

段晓渝

中国民族民间工艺美术家协会

会长

本次展览及论坛收获颇多,纸浆材料从一个单一的媒介功能转化为一种独立的艺术材料,其所带来的众多艺术形式及可能性是令人震撼的。纸浆材料在向纸艺术、民间艺术、现代艺术转化的过程中,既丰富了纸艺术的独特内涵,又增强了民族艺术和审美表现力。时下,纸艺以它丰厚、独特的内涵品质昭示时代,跻身于当代艺术,跻身于当代都市文化。这也是我们民间造型艺术“形式美规律”的所在。从多学科交叉的视角去探讨科技与艺术的碰撞是一件非常有意义的事情,只有令民间艺术回归当下生活,走入人心,才能利于传统工艺高质量发展,这不仅有利于纸张艺术的源远流长,也有利于中国传统文化的可持续发展。

杨 梅

山东科技大学艺术学院

院长

杨梅院长表示本次展览成功地将大众习以为常的纸张延伸出丰富多彩的文化内涵,并以多元的方式进行展现,这是科学与艺术文化完美交织结合的结果,也是纸的魅力所在。此外,手艺人针对非遗文化的技艺做了深刻的探讨,为在场的师生树立起工匠精神的榜样。最后,她表示本次论坛是一个很好的学习机会,真诚的感谢主办方提供学习平台,希望将来有更多、更好的学习机会。

主题二

材料与观念

梁 开

清华大学美术学院当代艺术研究所

博士后、助理研究员

《“纸艺术”何以成为可能?》

梁开以纽约现代艺术博物馆的一个纸艺术展览为例,对20世纪60至70年代以来纸媒材在当代艺术创作中的应用进行分析,从当代艺术的角度为中国纸艺术的未来发展提供了参考和建议。纸艺术展览中的作品在工艺或形式上并没有很大的难度,而之所以采用纸媒材料,是源于当时盛行的艺术观念,他们通过采用日常的、非正统的材料进行艺术创作,解构当代艺术,从而讨论艺术与非艺术的界限,进行艺术界的自我革新,探索价值塑造和身份建构的不同路径。这种反正统、反权威、反主流的思考和运动,与上世纪六七十年代美国的平权运动相呼应。材料往往联系着特定的艺术表现形式,群体生存经验、历史与文化资源、认知和思维方式,在长期的实践和发展中形成了特有的话语系统和价值体系。纸艺术家们在形式探索、倡议保护的同时,也应联系相应的历史文化资源,注重纸与生活、与社会、与时代的关联。

黑 余

纸纤维艺术家

HOLOPAPER纸普公坊 创办人

《工序-从过程中发现可能》

黑余从艺术创作者的视角分享了自己的作品与观点。在创作中,他经历了从用纸到造纸的变化,发现造纸工序中存在着更多艺术创作的可能。黑余认为,很多时候人们会执意用纸张来做纸艺创作,但实际上在成为纸张之前,它是树皮、是一根草,从这个角度来看,纸艺术的可能性也会很多。

黑余认为绝对意义上的“创造”是一个神性话题,现实世界里的新事物并不会凭空出现,重新观察传统的秩序并分析其生成与消亡的逻辑,也许才能发现这个世界可以不断迭代演化的内在动力。真正的发现之旅,不在探访新世界,而在探索新视野,在事物本身找到新的希望。

贾善国

当代艺术家

《传统何以当代》

贾善国的艺术创作始终围绕传统文化的当代性展开,在当今全球一体化的语境下,如何创造具有民族文化特色,能够进行国际对话的中国当代艺术,是时代赋予当代艺术家的使命。贾善国试图用自己的创作实践去建构融合传统与当代、民族与国际的艺术形态的可能性。

李相武

清华大学美术学院

博士生

《材料与观念:我国当代艺术中的纸纤维》

李相武认为,在当代艺术的创作表达中,材料形式和观念之间的关系非常密切,它们之间是否统一成为衡量艺术作品好坏的重要标准,我们不能抛弃观念来谈物质,也不能抛弃物质材料来谈观念,两者应该紧密地结合在一起。就纸纤维材料而言,传统手工造纸与当代艺术和设计,可互相提供助力。一方面,传统手工造纸可增进相关当代艺术和设计的内涵和文化深度。另一方面,正是当代艺术和设计的介入,让传统手工造纸成为一个交汇点,能够敞开和通达各种可能性。

武洪滨

中国人民大学

副教授

《关于“阅读者”系列》

武洪滨从自己的创作《阅读者》出发,展开对纸的概念的理解。《阅读者》的创作理念源于维特根斯坦关于“语言到底能做什么?”“我们又在多大程度上有效使用语言?”的设问。这批作品探讨的是语言与阅读行为间的关系,以及意义产生的可能性、随机性与荒诞性;探寻偶然性与不可预知性在语言与现实世界中的真实存在。知识的载体是书,而书的肉身是纸,于是武洪滨选择纸作为自己创作的媒介语言,他对纸作为“知识载体”的身份充满好奇,知识是需要人们反思的,到底阅读的本意是什么?当纸变成了纸浆,书本从知识的载体变成了知识的尸体,一个对知识的判断逻辑终止了。福柯所说的知识作为权力对我们的规训是否也因之终止了呢?

评议

马 泉

清华大学美术学院视觉传达设计系

教授、博导

此次论坛以小见大,从手工纸切入带来的是对于材料学的思考与讨论,材料本身具有的叙事性,而不是创作者附加的叙事性。设计师和创作者,都希望将材料纳入到可控的范围内,但实际掌握的过程中往往是失控的,受到干扰的,经常会被材料带跑。经过疫情这一特殊事件的洗礼,全球的人都能感受到自身的渺小。疫情过后,人类会再次反思和重建人和自然、人和物的关系。在这样的大环境下,包括艺术创作在内的人类行为的不同形式都会不约而同的去思考人与自然的关系,进而影响我们整个创作,影响人类文明的进程。

张歌明

清华大学美术学院视觉传达设计系

教授、博导

张歌明就“中国手工造纸的技·艺”展览提出几点建议。一、展览线性叙事的方式可以有更好的表达方式,比如将造纸知识与艺术作品的展示结合起来,将知识作为作品的技术讲解,而作品则是知识的衍生应用。如此一来,也可以适用于不同的展览场地。二、展览现场的互动装置,用文字带出图像,效果不是很好,如果反过来,图像带出来文字会更有意思一些。

陈 辉

清华大学美术学院雕塑系

副主任、教授、博导

陈辉从参展艺术家的角度分享了作品创作的思想与过程。作品《穿过云雾的船》用回收的快递纸箱还原的纸浆为材料,以船、帆、云雾、天使等意向符号的组合,塑造了一艘在太空中行进,在云雾中迷途的飞行器。梦一般的场景表达了当代人对网络、信息科技带来的生活快速变化和不可知的未来,充满着既焦虑又期待的复杂情绪。参展作品采用3D打印的方式制作泡沫内芯,以纸浆涂抹表面。在此,回收纸箱并非是单纯的物质材料,而是在消费社会中被赋予了社会属性的材料,象征着过度消费的欲望,使雕塑形态传递出更加深刻的意义。

徐小鼎

清华大学美术学院视觉传达设计系

副教授

当代艺术在流程化和工业化影响下,作品制作以快速、大批量和完美著称。但当代艺术的魅力之一就是其多元性,手工就是与流程化和工业化博弈的路径,是当代艺术多元性的体现。徐小鼎结合自己的创作经历谈到,他也经常和纸打交道,在创作实践中感受到材料的力量和文化的传承,享受着使用纸材料进行手工制作的过程。

李德庚

清华大学美术学院视觉传达设计系

副教授、博导

从材料的角度提出几个问题:首先,纸是一种大众材料,是为非物质文化的目的而出现的。人们最开始只需要一个平面,这是纸张发明的目的。同是纸材,纸浆和纸的差异是非常大的。讨论纸,是在说画面所应用的平面,说纸浆的时候已经在说它和其他材料的关系是什么。当纸浆成为了一种艺术材料被使用的时候,“纸和其他材料的关系是什么”这一问题是值得被思考的。另一个问题是围绕手工造纸来展开的,手工是什么?在人类的历史里,手工是个很漫长的过程,在手工制作的过程中时间是很重要的,漫长的时间给人带来最大的收获是思考,技术和工艺长时间交织在一起的思考,这是手工制作具有创造性的一面。转换一个维度去思考,手工制作对于艺术创作是否存在更大的机会?

主题三

设计与应用

王红卫

清华大学美术学院视觉传达设计系

教授、博导

《以纸为伴》

王红卫从出版的角度出发,讲述了纸媒和纸质书的现状和前景,表达了对纸媒的信心。他说,互联网在发展,纸媒也在发展,我们对纸媒也要改变传统的认知,要用发展的眼光去看待当代的纸业。

他分享了在世界范围内有代表性几家造纸企业的生产理念,例如被称为纸中奢侈品的德国古曼纸业,在两百多年的发展里,非常注重生产原浆纸不同色彩的纯度的统一,以生产48款纸为主,像古典音乐一样给人一种很朴素又优雅的感觉。还有国内最大的将代表性手工纸进行批量生产的工厂“韩纸坊”,他们纸产品主要用于日常产品及包装中。以及走时尚路线的英国百年造纸企业Colorplan,他们根据色彩专家测试出来每年不同的流行色,造出颜色非常纯正的纸,所以他们的纸的种类繁多,并大量用于时尚品的包装以及酒店及文创产品中。对于我们从事设计的设计师来讲,认识和选择材料和纸张,本身就是设计的一部分,纸张同样是有生命力和艺术价值的。

黄丽香 + 游筑媛

纸乐园团队

《纸的应用领域拓展——纸之于教育和公共艺术空间的研究和实践》

纸乐园致力于文化传承建设和孩童的艺术教育,创始人黄丽香老师在国内做纸艺术的教育、普及以及艺术空间的设计,她和她的助理游筑媛分享了她们以纸为媒介的文创艺术作品,为大家展示了纸艺作品更多的可能性。如汲取榫卯工艺的结构特征,在作品中纸与纸的连接部分全部都用一阴一阳的扣榫方式结合起来,展示作品“小丑鱼”如何通过一张纸裁切,以榫卯的方式连接,做出动物身体自然的弧线。从为日本高岛屋设计的海洋屋,到为校园做的校园文化建设景观,为云南政府做的旅游文创产品,还有用纸做成的鲁班锁……这些复杂的造型展开就是一张平面的A4纸,其中蕴含了很多设计上的巧思。

马灿荣

纸加文化传播有限公司董事长《中国手工造纸展望》纸加文化传播有限公司董事长马灿荣从自身的从业经验出发,分享了对手工纸和机械纸的看法。他认为手工造纸犹如中医,生产慢,性能缓和,寿命长。洋纸犹如西医,生产快,性能易脆,寿命短。这两种纸各有特点,各有应用,是长期共存、共同发展的局面。马灿荣认为第二代艺术纸相较于第一代艺术纸来说是一个平面上的改进,有颜色和肌理的变化。而第三代艺术纸将会更突出文化认同感,更适合环保中以纸代塑的用途。手工纸的文化感更强,它对于机制纸来说是有指导性的,可以带动国家机制纸的发展。提及中国的手工造纸发展,马灿荣总结了三个方向:设计和改良手工纸,研究纤维和改进工艺,传播纸文化。纸加的品牌文化是“探索纸的一切可能”。马灿荣在展示了自己的产品之后,表达了对手工纸的鼓励:“曾经我国手抄纸技术一直领先于世界各国,现在我国的手工纸产量仍然是世界前列。文化创意产品的兴起为纸业带来了机会,大国文化的自信正得其时。越是民族的,越是世界的。”

原 博

清华大学美术学院视觉传达设计系副主任、副教授、博导

《中国手工造纸技艺的传承与衍生》

手工造纸技艺作为文化遗产的作用和价值是显而易见的。在当下,如何通过一些更加可行的、多样的方式去促进手工造纸的价值延伸,是传统工艺的再生与转化的时代命题。原博立足教师和设计师的视点,以中国传统手工造纸的工艺、文化研究为入口,以工艺知识的记录、传播为基础,展开艺术创作和设计实践,在文化、艺术和生活日用中延伸工艺的价值,为传统手工造纸技艺在当代的转化探索多种可能性和途径,是她近年来进行手工纸研究和设计转化实践的一个内在逻辑。原博分享了《植物先生:二十四节气植物研学课》书籍装帧用纸的设计案例,这本书围绕24节气为读者讲解植物的故事,设计师许天琪立意将24种植物融入纸张设计中,为试制新纸,原博受邀指导并制定生产方案,将近年来对手工造纸的观察、学习与理解转化为与出版应用相适宜的工艺方案,在手工纸工艺创新上进行了积极的尝试。根据植物本身特性,将植物中的成分与纸纤维结合,有的植物选择花和叶,有的选择果实,有的植物本身造纸的性能非常好就选择什么都不添加,还有选择将植物的色彩识别性加入染色的环节,以及将植物外形特征用水印的方式加入到纸张中去。这本书通过手工纸、插画和文字认识植物,在内容、形式与材料之间获得了极高的匹配度,整体达到了很好的整合效果。不仅为阅读赋予了材料、情感和文化维度的审美,也使手工纸在与现代出版的联结中发现了新的价值。该书荣获2020年度中国“最美的书”称号。原博老师表示,手工纸和机制纸不应该是线性的替代关系,两者之间也不应有泾渭分明的界限。手工造纸可以是古代科技、历史和人文的活态展示载体,同时也是艺术实践的途径和纸产品研发孵化的实验场,在手工造纸和机制纸之间,建立起健康的双向互动的关系是非常重要的,小规模的手工纸生产可以其灵活性为大规模的机制纸生产创造更多可能的空间。

评议

华健心

清华大学美术学院视觉传达设计系

教授

华健心用三个词概括了发言主旨。第一个词是敬佩,这几年非遗走进清华以来原博做了很多工作,找到了自己的研究点,经过数年的努力在这次展览上取得了成果,表示敬佩,表示学习。第二个词是感动,今天听了好多手工造纸传承人的工作,我感动于他们的坚守,也只有他们才能造出纸中的精品。我觉得手工纸应该是纸张里的丝绸和黄金,我们应该珍惜并善用这些手工纸,让它物有所值。第三个词是责任,作为设计师和教师我们也经常和纸打交道,我教包装课,对纸也有一些体会。我们上课更强调的是延长使用寿命,降解回收等环节,我希望学生在以后的设计中能够有这样的观念,做有责任的设计师。今天看了很多艺术家的作品,他们在用纸的时候也同样会考虑这些问题,比如陈辉老师的作品就使用了回收的快递纸箱。

顾 欣

清华大学美术学院视觉传达设计系

副教授

我们所在视觉传达设计系肯定是跟纸的渊源最深的,因为所有传统的表达都以纸作为载体。我在系里讲授编排设计和书籍设计课,近几年有很强的感触,有隐隐的危机感——纸张在消亡。但今天看到很多艺术家的作品,都用纸找到了更广阔的应用空间又有了些许信心。中国人为什么这么看重纸张,因为纸张承载了太重的文化,我们发明了纸,我们的汉字,汉字造型的形成和纸张也是分不开的。随着屏幕载体转换之后,文字会转换到新的载体上,这是无法阻挡的趋势,新的媒介和纸一定是长期共存的,找到各自的位置,一定能共同发展下去。

周 岳

清华大学美术学院视觉传达设计系

副教授、博导

纸最早能风行全球就是价格低、方便、存留时间长,所以全世界都在用纸。可是,今天时代变了,我们生活在信息时代,不再用纸去传播了,那么纸张的优势是什么值得我们思考。纸带来的体验性是非常重要的,不可替代的。我们系有个学生做了一本能吃的书,给我留下了深刻的印象,他在用其他方式不能达到的体验性。我还有个好朋友在墙面上用的纸加花椒,就可以防蚊虫,或者可以加中药等。这些都是电子产品不能达到的体验性。纸的优势是那些只能用纸来做,电子媒介替代不了的东西。关注当代人的心理需求,做是为了用,我们为什么要用纸,它给我们带来什么?是触感,温暖还是独特的体验性,我想大家可以深入地去想。

学术主持总结发言

张 敢

清华大学美术学院当代艺术研究所所长

中国美术家协会美术理论委员会秘书长

艺术史论系 教授、博导

学术主持张敢为论坛做总结陈词。第一个板块“技艺与传承”关注手工纸的现状,从不同角度探讨困境和问题,展望发展空间和可能。第二个板块“材料与观念”,艺术家以纸为媒介进行材料创作。他们的探索为我们的当代艺术提供了新的可能性,也拓展了一个新领域。一张简单的纸承载的文化内涵很多,这很像中国的陶瓷,今天我们也许会发现,我们日用的陶瓷可能不是中国产的,同样,一些精彩的纸品类也不是中国人创造的。我们虽然发明了纸,但是后来很多原创性的产品却不是在我国出现的,这也激励我们去进行思考和创作。

第三个板块“设计与应用”。张敢老师表示赞同原老师的观点“手工纸和机制纸是不可分隔开的,这样可以给艺术家很多发展的空间。”“中国手工造纸的技·艺”展是艺术与科技的结合,那就必须要谈到艺术与科学的关系,科技的普及有助于中国人科学素养的提升和中国人创造力的发挥,科学素养能让更多人为纸文化探索做出更多的贡献。希望未来能融合清华美院各方面的资源,一方面让艺术发挥更好的作用,另一方面促进纸与设计的发展,创造共生空间。感谢原博老师辛苦的努力为我们提供了探索纸的无限可能性的平台,研讨会带给我们非常大的启发。

与会嘉宾合影留念

论坛结束后,所有与会嘉宾合影留念。期待本次论坛碰撞出的智慧火花,可以引发人们对手工造纸当代价值的广泛思考。

(图、文:视觉传达设计系副教授 原博)

本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/6/news-8124.html

本文栏目:院校资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。