关于陕西省美术博物馆

回长安·画里画外

“美谈”(总第17期)

编者按

2021年第一期(总第17期)美谈在线上与大家见面。

本期"美谈"收集了15篇与“回长安” 展览相关的画家与家属的文章或访谈,也是对陕西省美术博物馆“画里画外”特辑的延续。旨在让观众了解展览作品及其背后的故事,也为拓展补充展览的文献资料。本次推送其中4篇,完整版第17期《美谈》可随后在"美谈"现场领取。

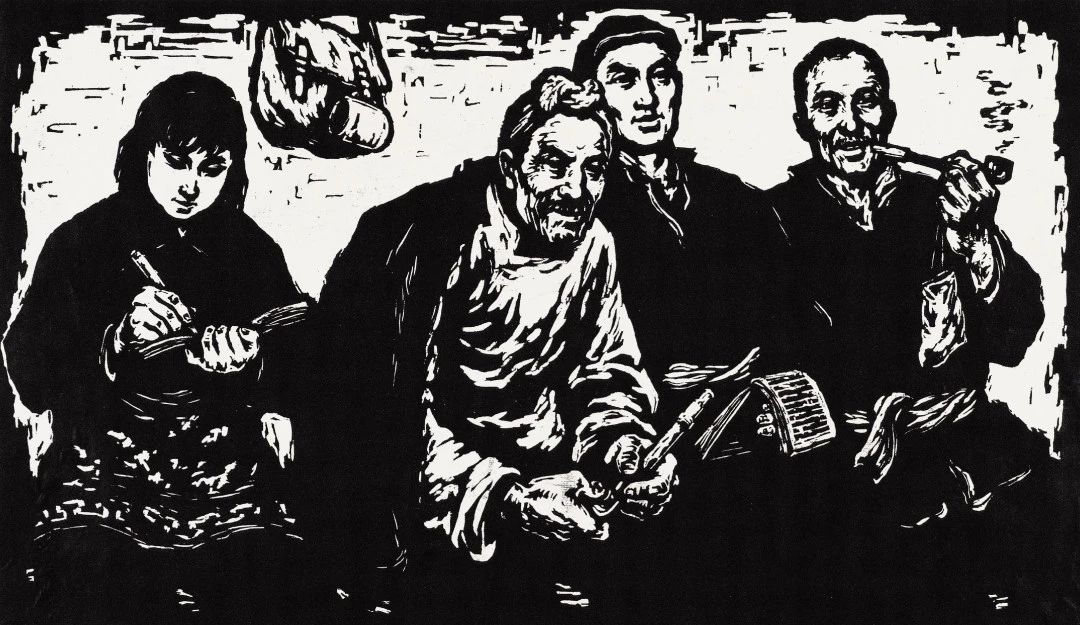

李习勤(1932—),湖南邵东人。中国美术家协会会员,中国国画家协会理事,中国版画家协会常务理事,西安美术学院教授,英国皇家艺术研究院荣誉院士。主要作品有《社干会上》《清凉世界》等。

《社干会上》李习勤 1962年

“回长安”有感

这次“回长安”展出中国美术馆历年来收藏陕西老中青画家的部分优秀作品,当年的青年画家,现在均已步入中老年了。这批作品的展出,带给我们美好的回忆,激发了画家的创作激情。

陕西省美术创作在上世纪五六十年代,一批从延安鲁艺过来的老艺术家石鲁、刘蒙天、刘旷、邸杰以及修军等,他们继承发扬优秀传统,一手深入生活,一手伸向传统,扎根人民。在他们的带领下,激发了一批青年画家,当时老中青三代创作了一批批优秀美术作品,达到一个兴旺时期,受到全国的关注和好评。

随着改革开放,时代在变化,版画艺术在继承民族优秀传统时,又不断吸收外来优秀成果,呈现出从版画品种到艺术形式丰富多彩的面貌,尤其是青年画家,他们大胆吸收、勇于创新,令人佩服。中老年画家也在不断吸收这种创新精神,笔当随时变,力争永葆艺术青春。

但是,我们要注意在吸收外来成果时多加思考分析,不能良莠不分,不要以追求怪异当创新。在市场经济冲击下,不能产生浮躁的心态,要潜下心来,认真对待创作。画家要靠作品说话,靠炒作是经不住历史的检验的。要改变当前有高原没有高峰的局面,努力创作反映时代、打动心灵的优秀作品。

“回长安”作品展出,我从中体会到艺术家在创作过程中付出的心血。美术作品是画家全面修养的体现、对形象的直接感受、心灵美的表露。反映时代精神是我们的责任。

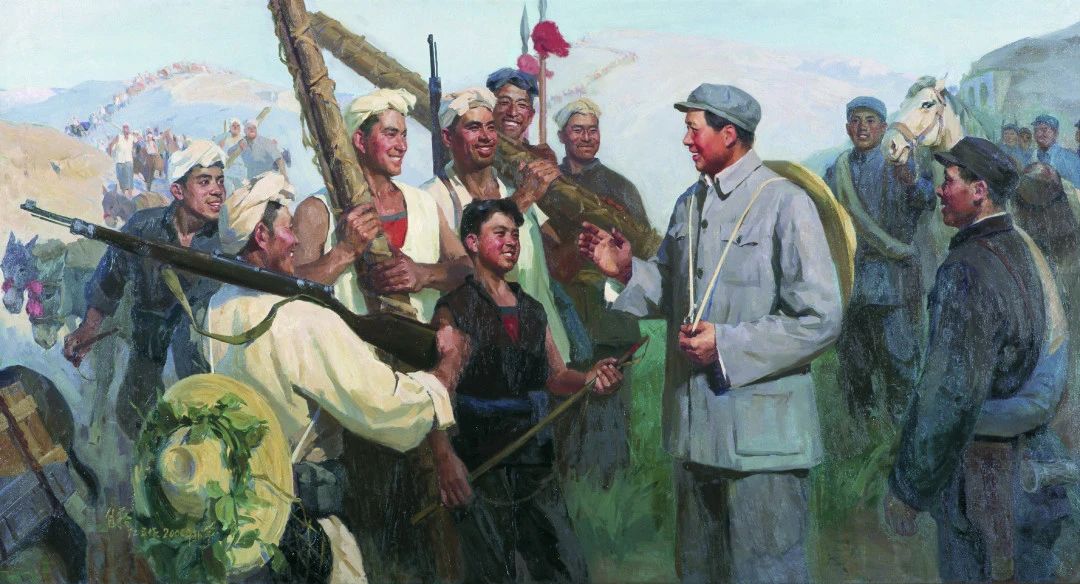

张自薿(1935—),江西萍乡人。曾为浙江美院教授、中国美协会员。代表作有《南泥湾》、《铜墙铁壁》等。

张自薿访谈

蔡亮-《延安火炬》

李华:张老师,请您回忆一下当时的创作情况。

张自薿:我跟蔡亮都是1953年在中央美院的本科毕业,1955年在研究生班毕业后被发配到西安,1955年10月到达西安,在省群众艺术馆工作,没过多久我跟蔡亮就到了西安美协。1969年10月美协被解散,我跟蔡亮被分到了南泥湾的五七干校,进行劳动改造。当时的南泥湾是很荒芜的,天气很冷,我们坐着大卡车,裹着大皮袄。南泥湾空气潮湿,房子里的地上都长了蘑菇,这个经历给我的印象很深。

第一张《延安火炬》是1959年应邀为刚落成的中国革命历史博物馆,也就是现在的国家历史博物馆创作的历史画。到了1970年,我们在劳动了一阵子之后,延安革命纪念馆要办“纪念党在延安十三年”的历史画创作,于是把我们从五七干校借调到延安革命纪念馆。延安时期留下来的实物是很多的,革命遗址也多,但是布置起来没有画作,蔡亮和我在1970到1972年画了两张画,一个是《毛主席在大生产运动中》,一个是当时领导跟蔡亮要求再次创作的《延安火炬》,这张《延安火炬》也叫《八一五之夜》。

《延安火炬》蔡亮 1959年

《延安火炬》蔡亮 1972年

张自薿-《铜墙铁壁》

张自薿:1972年我的那张《铜墙铁壁》是在考古研究所画的,当时我被陕西省历史博物馆借调过去画历史画。我在1971年进入省历史博物馆,因为艺术馆的宿舍很小,不能画画,他们就把考古研究所的房子给我们。别的画家在哪画画我不知道,可能有的在龙首村,我记得蔡亮那个时候每天都从大雁塔骑车去龙首村画《延安火炬》,可能是因为陕西省美术创作组在那边画画。

1971年冬天我画《铜墙铁壁》时天气非常冷,我的喝水杯子在我想喝水的时候已经冻成冰块了。《铜墙铁壁》是我自己选择的主题,1970年我经常去陕北,听到转战陕北的故事比较多,有很多资料能够看到。

有时候,毛主席就在胡宗南军队宿营山沟的山梁上,毛主席抽烟的时候,警卫就拿雨衣、雨布把光堵起来。甚至毛主席刚离开,国民党军队就来了,烧火留下的灰还是有温度的。老乡们说:这支军队很奇怪,骡子多、电线多、婆姨(女人)多,也就是毛主席周围活动的那一百来个人。

李华:《铜墙铁壁》中毛主席的构图没有在正中间,可以说很有突破性,在创作中还有没有什么可以分享的?《枣园来了秧歌队》中有的人在毛主席上边,在特殊时期是忌讳的。

张自薿:我们还是比较自由的,这种框框架架还没有,我主要是想表现老乡们的生活情景。

《铜墙铁壁》张自薿 1972年

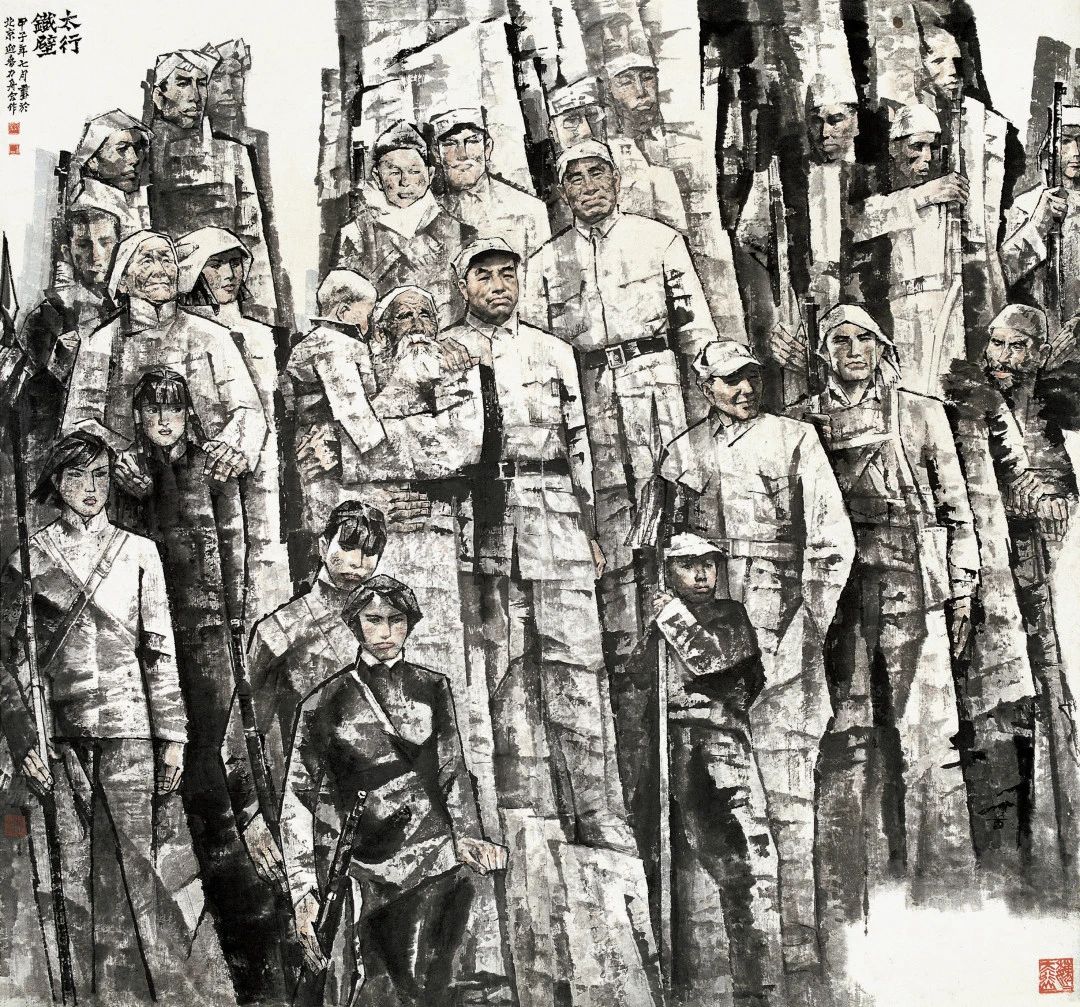

杨力舟(1942—),山西临猗人。曾任中国国家画院顾问,中国美协副主席,文化部艺术局美术处处长,中国美术馆馆长。主要作品有《黄河在咆哮》、《太行铁壁》(与王迎春合作)等。

王迎春(1942—),山西太原人。中国美术家协会会员,曾任中国画研究院业务处长。代表作品有《慰安妇》、《金色的梦》等。

写在“回长安”画展开幕后

陕西省美术博物馆和中国美术馆联合举办了"回长安"的馆藏精品展,集中展示了许多优秀作品,作者皆来自陕西或和陕西有着关系的画家。我们荣幸的有《黄河在咆哮》和《太行铁壁》两件作品参展。虽然两件作品于八十年代初诞生于北京,但作为作者的我们,却是从陕西西安美院走来。从 1957年至1966 年,我们生长的苗圃是西安美院,果实产于北京。西安美院培养我们迈入美术这扇大门。西安美院为我们从小树立了艺术为社会、为人民服务的信念,确立了我们的艺术方向。我们有幸从学校打下了较扎实的基本功,在日后的创作中发挥了作用。为此,我们感谢西安美院,同时也感谢陕西省美术博物馆,给予集中展示这些作品的机会。进一步确立了陕西这块沃土,在中国现代美术发展史中的重要地位和作用。

《太行铁壁》杨力舟 王迎春 1984年

《太行铁壁》

(节选自《寓意于高山——关于<太行铁壁>》在1985年的讲稿)

早在1970年初我们就孕育着以太行山八路军抗击日寇为主题的历史画。1975年11月,我们第一次到山西武乡县体验生活。那时,真正的历史已被践踏和篡改,是非全然颠倒,连革命遗址亦无人管理,残破不堪。对于当年鏖战浴血于前线的老帅老将只字不提。八路军前线司令部的旧址连个牌子与照片都不能悬挂。朱德、彭德怀、邓小平、刘伯承等同志的旧居,有的倒塌,有的被拆除……尽管我们在调查访问中,获得了许多宝贵的感人至深的真实史料与形象素材,但是在当时社会背景和社会风气的压力下,不得不抑制住感情的激动和愤懑,把创作的种子深深地埋藏在自己的心底。

事隔九年之后的1984年,祖国大地上阴霾驱散,迎来了思想解放与文艺的春天。我们第三次访问了太行山革命老区之后,创作了国画《太行铁壁》。历史画有一种是着重表现具体的真实的历史事件,有一种是侧重概括一个历史时期中的社会面貌和时代精神。《太行铁壁》属于后一种,即它没有表现具体历史故事情节和场合的真实,也不是对历史事件考证的再现。画面上的朱德、彭德怀、邓小平等领袖人物和民众战士们肩并肩如巨石、如山岩一样的构图结构与人物组合是象征性的,寓意性的。但是,军民团结犹如铜墙铁壁的意念,却是真实的,这里所揭示的感情和精神实质,也是真切的。

《黄河在咆哮》杨力舟 王迎春 1980年

《黄河在咆哮》

(节选自《在实践中学会创作——关于<黄河在咆哮>的讲课稿》及访谈资料)

王迎春∶《黄河在咆哮》是我们1980年在研究生班搞毕业创作时画的一组三联画中的一张。当时是听洗星海的《黄河协奏曲》激发的灵感。我俩是山西人,我们有从山西多次渡过黄河在西安美院上学的经历,最后决定了毕业创作画黄河。我俩去禹门口、壶口体验生活,搜集素材。

杨力舟∶我们画这组画时,我向叶浅予先生提出要求∶"我们想尝试画大画,想体验宣纸的承载力。"叶先生很支持,我们在乡下画完草图回到学校拿给叶先生审视,叶先生说∶"你们是画人物的,想突出人物,但是不画激流中的黄河水波浪怎么突出人物与水搏斗的精神?"所以我们把水流动咆哮的画面加大了。我们还担心题材的重复,叶先生说∶"题材不怕重复,就看你怎么表现。"另外,艺术不分大小,但是画的大小,它的承载力确实有不同,后来在实践中证明,画大画要有大的能力,擅长小画不一定能画大画。艺术不分大小,但是它的技术含量还是有差别的。这张画排除明暗,如果用明暗的方法表现,12个人划船的时候,明暗关系会造成许多零碎的块,使画面零乱。所以这张画的人物造型运用了吴道子墨宝的传统勾线方法,另外也用了马远画水的方法。黄河这张画里有好几个光着嵴背的船工,如果不用有力的线条勾勒力度不够,如果完全勾线就会变得空泛,所以发挥了勾线加肌肉分块的技巧。肌肉表现不用明暗去体现,而用笔触浓淡来体现,有的地方染高,有的地方染低,总之要强调划船强运动的力量感。另外兼用了"计白当黑",开始有老师建议我们,把背景画出河对岸的峭壁悬崖,后来我们考虑画得越具体空间越小越不能让人们有所联想,所以把背景也空下来大面积和云雾相间,所以计白当黑这种传统手法使画面容量大大增强,大家要学会运用它。也有老师建议我们在船上画满义愤填膺的八路军战士,我们认为这过于写实,妨碍画面的诗意化,所以都没有采纳。

陈延(1940—),江苏泰县人。曾任西安美院版画系副主任,汕头市美术家协会艺术委员会主任。主要作品有《斯诺西行》、《看电影》等。

《看电影》陈延 1980年

文章标题:美谈|回长安·画里画外

本文链接:https://www.mei-shu.com/artgallery/57/news-915.html

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。