认证艺术家

关于徐华

艺术领域

华山风光一、二

对华山的仰慕由来已久。

年轻时,曾经向往去一趟华山,只因囊中羞涩,底气不足,加之时间紧迫,成天忙着挣工资,忙着过日子。去华山旅游的日程一拖再拖,从青葱岁月到两鬓斑白,中间相隔几十个春秋。直至2022年的初秋,我如愿以偿,终于登上华山,完成了一件梦寐以求的夙愿。

华山位于西安市120公里之外的渭南华阴市,是五岳之中的西岳,以“奇、险、俊、秀”而驰名天下,素有“奇险天下第一山”之美誉。据《山海经》记载:“太华之山,削成四方,其高五千仞,其广十里”。华山有东西南北中五座山峰,峰峰对峙,就像五个亲兄弟,携手并肩,相互守望。

华山又是一座道教名山,在中国现有的五大宗教中,道教是唯一的发自本土的宗教。顾名思义,道教就是对道的教化与说教。

实话说,我对宗教的研讨十分有限,在我的认知里,宗教的终极目的就是解决“人到哪里去”的问题。而哲学要解释的范畴就是“人从哪里来”“人为什么活着”“人的幸福是什么”。哲学与宗教的关系看起来水火不容,实则有着千丝万缕的联系。

哲学与宗教都是社会发展的产物,都源于社会、自然以及人类本身的认识。宗教是一种精神领域的活动,哲学则是一种依靠观察、推理、归纳等思维活动得出的理性认识。

华山是全真教支派华山派的发祥地,我对华山派的了解局限于金庸的《射雕英雄传》。曾一度迷恋“华山论剑,谁主武林”的武侠剧,假期的时间基本上都花费在武林的打打杀杀、恩恩怨怨上,郭靖、黄蓉、丘处机、黄药师、南帝北丐、东邪西毒,一连串耳熟能详的名字,至今在脑海中萦萦绕绕,挥之不去。

华山之上的道观依山就势而造,星罗棋布,随处可见。游华山时,总是看到有人见了道观就跪拜,一边叩首一边念念有词。我听不明白他们到底念叨了什么,但能猜测到,他们一定是祈求吉祥如意,幸福安康,这或许就是每个凡夫俗子的心愿。

登华山之前的傍晚,我和女儿女婿一起到达华山脚下,入住一个叫“星程”的民宿,这是华山村打造的一家村办酒店。独门独院的民宿,绿竹围起来的篱笆隔墙,透风透亮,小木条做的院门,开关之时,就会发出嘎吱嘎吱的响声,灰砖砌成的院墙,古朴典雅,落落大方。这里的一切,给人有一种似曾相识,浮想联翩的感觉。

坐在院子里一把竹椅上,沏一杯热茶,点一支香烟,慢慢品味。面朝近在咫尺的华山,脑海之中竟然有了唐朝诗人贾岛“鸟宿池边树,僧敲月下门”“暂去还来此,幽期不负言”的意境。这是一种无法言说的奇妙。

初秋的风,从耳畔轻轻吹过,天上的星星闪闪烁烁。眼前的华山在朦胧的夜色里若隐若现,高低起伏的山峦之上,松柏青翠,白云悠悠。

华山脚下的夜,静谧安宁,经过白天的车马劳顿,远离城市的热闹与喧嚣,此刻的我,有一种回归田园的淡定与安详。独自坐在院子里久久不愿入室就寝,内心期待着黎明之后的行程。

凌晨时分,小鸟的鸣叫把我从梦中唤醒。

简单的梳洗之后,便驱车前往华山景区。中途换乘景区中巴,车子沿着崎岖的山路缓缓而上,隔着车窗玻璃就能看见华山的秀丽与险峻。

中巴驶进站点,再坐管轨式滑道的小轮车,抵西峰大索道的站房。据说,西峰索道站房是世界上第一条采取崖壁开凿而形成的索道站房,该索道设计突出观光、体验、交通一体化的理念。

乘西峰索道的缆车,沿途赏莲花绝壁,望千里秦岭起伏连绵。飞索在突兀的山峰间直上直下,把人的心也悬吊在半空。

坐在缆车封闭的玻璃厢房里,抬眼望去,周遭奇峰林立,云海翻腾,华山的险峻尽收眼底。起初,我忙着拍照片,录视频,竟然忘了担惊受怕。过了一会儿,突然感觉有点眩晕,心里有点发潮,手心中不自觉地冒出涔涔热汗。只有一岁多的小孙子,兴奋不已,手舞足蹈地玩个不停,可谓“初生牛犊不怕虎”。

华山风光三、四

女儿坐在我的身边,紧紧地挽着我的胳膊,无微不至地关护着我。瞬间,我的眼眶湿润,内心安宁,血脉至亲在关键时刻体现出来。

离开摇摇晃晃的索道,悬着的心终于尘埃落地。一辈子坐过好多次缆车,唯有在华山坐缆车,给我留下心跳、刺激,回味无穷的感觉。

近邻花甲之年的我,无不慨叹:岁月的确不饶人。在这般年纪登临华山,是第一次,恐怕也是最后一次了。

离开索道,我们开始向西峰之巅攀登。爬攀之路充满艰辛,狭窄崎岖的岩石台阶,极具“不到山顶非好汉”的挑战性。一路上,我们走走停停,并不着急赶路。

累了,坐在石头台阶上小憩一下;渴了,就喝一口矿泉水,然后又慢慢向上。

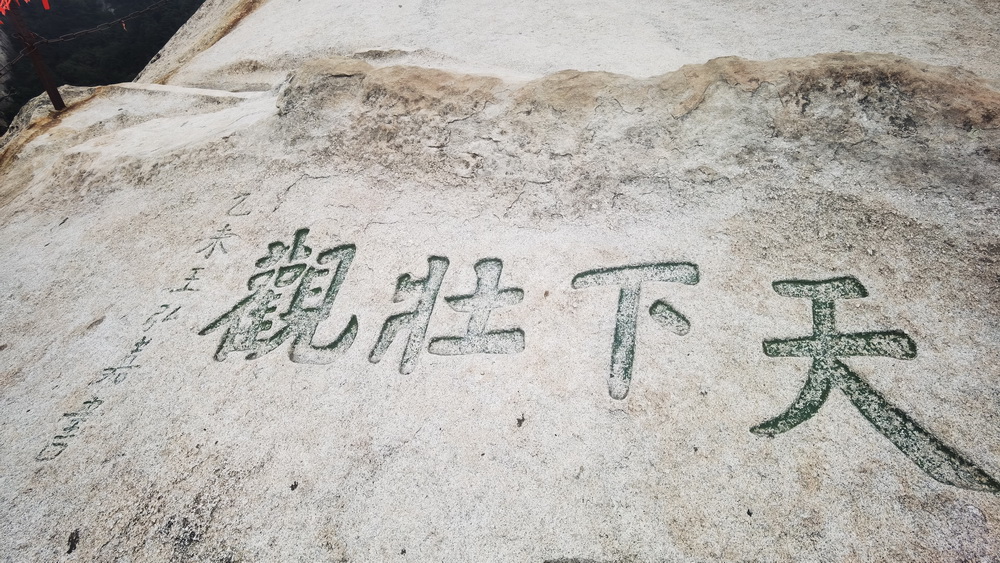

经过几个小时的提心吊胆与攀爬劳顿,终于登上2000多米的西峰。当我的脚步踏在西峰的最高处时,内心之处有一种说不出的激越与豪迈。

山顶上秋风习习,云遮雾罩,身体的疲惫瞬间消失地无影无踪。

山高人为峰。

此时此刻,此情此景,我百感交集,一股“会当凌绝顶,一览众山小”的感慨,在心底油然而生。

夕阳斜下,晚霞从山顶铺洒开来,落日的余晖四处漫漶。我拿着手机,把华山的美景,留在镜头里,装在行囊中。

山下的炎热给了我们一个错觉,总以为山上不会冷。可是,入住东峰宾馆的客房时,才真正感受到,山下山上原本是两个截然不同的概念。华山顶上的气温年平均6度,而这时候的气温大约在10度左右。

山上的风,刮的有点邪乎。风从远处滚滚而来,又向更远的远处滚滚而去。风声一阵胜过一阵,急促而紧迫,风中夹杂着彻骨的冷。一件短袖根本抵御不了寒冷的侵袭。无奈之下,我们只好租来几件大衣,把自己包裹在棉衣的温暖之中。

为了看东峰的日出,我们选择住在山上。山顶的平台上,也有许多游客租了帐篷,这或许是一个不错的体验。

我们住在二楼一间豪华标间,说是豪华标间,其实也没有一点豪华的意思,一间不大的房子里摆了两张床,没有卫生间,也没有其它设施。华山上的水非常缺,洗脸刷牙要在一个水龙头前排队等候。自来水时断时续,点点滴滴。

华山风光五、六

华山上的物价很贵,但也合乎情理。设身处地想想,一瓶矿泉水,一桶方便面,从山底运到山上,中间要耗费不知多少的劳动与汗水。我亲眼目睹了那些给华山运送物资的挑夫,他们肩扛百十斤的重负,低头弯腰,步履蹒跚,黝黑的脸上汗水盈盈。在你不知道的地方,总有人艰难地生活。只有理解了,方可心平气和地去体谅别人的苦衷。

我住的隔壁房间,有两个多次来华山写生的画家,他们登上华山目的就是画画,把大美华山的韵致泼洒在笔墨里。看了他们画的山水,我被画家精湛的技艺深深折服。华山的精致在他们的笔下栩栩如生,美轮美奂。

闲谈中,得知他俩都是大学美院的教授,徐华来自西北民族学院,刘星来自陕西师范大学,两人是画友,相约在华山之巅写生。

两个人的名字似乎与华山有着一定的关联,一个名字里有“华”,另一个名字里有“星”,华山何尝不是一颗最耀眼的星辰呢?

人生路漫漫,相逢就是缘。

我始终相信,有缘千里来相会,无缘对面不相逢。

我和两位画家很快就熟悉了。然后,相互加了微信,在华山合影留念,在房间喝茶聊天,相谈甚欢。与他们萍水相逢,似乎是冥冥之中的一次约定。

有了微信,很远的人突然间变得很近。

徐华博士是一位学者型的画家,这个结论来自于微信。我在“西安高大尚”的微信平台上读到别人写他的一段文字:“如果用一支酒形容徐华,那一定是威士忌。又烈又优雅,有摇滚乐的勐也有民谣的抒情,是这个北方成长的天秤座男人的属性。也犹如他痴心绘画的华山,是由优雅打底的强悍”。

徐华的山水画能给人一种无穷无尽的想象。看了他画的《华山南峰》《黄昏却下潇潇雨》《松风下棋亭》《玉女仙峰》等作品,我的内心有一种强烈的震撼。

通过简短的闲聊与之后的微信交流,我对徐先生的认知是:诗情画意,才华无限。

他笔下的华山有一种“别一样的美”,“飘逸中有一种力量,朦胧中又见气势”。

徐华去过很多名山,但华山是他的挚爱。他先后到华山接近20次,留下数百张华山的作品。按照他的说法,画华山也是画自己。

我们三人在二楼走廊的栏杆前迎风而立,远眺华山的夜景,夜幕之下的华山像一位睿智的哲人,凝神静思。

登上华山的那天,天气预报说,华山晚上有大雨。可是,雨终究还是没有来。大风吹散了天上的云层,只剩下朗朗星空。苍穹之下,繁星点点,夜色阑珊,此时的华山峰峦像一幅刚刚完工的水墨画,静默地悬挂在高天之下。

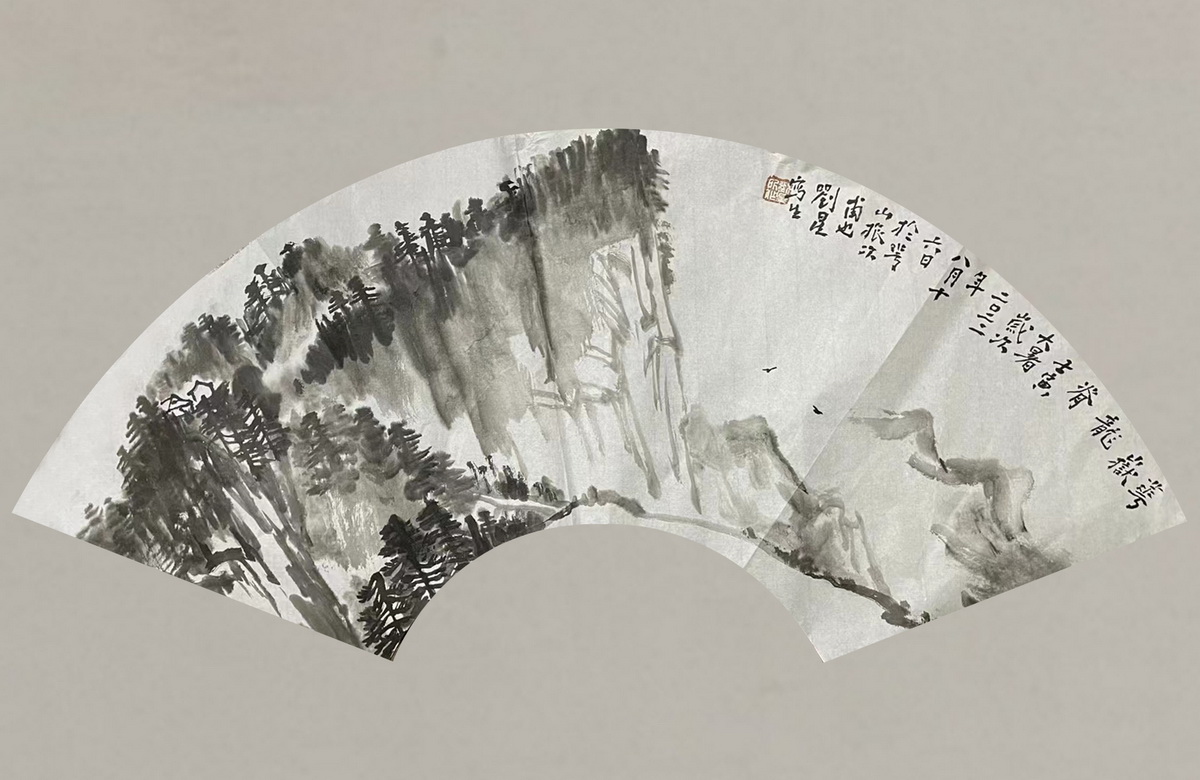

来自陕西师范大学的刘教授,在凛冽的大风中完成了自己的一幅作品,他画的是“鹞子翻身”通道下的“下棋亭”。我用手机拍过此处的风景,感觉他的画非常逼真,与写生的实物大致无二,这便是画家的功底。

华山风光七

华山东峰下的“下棋亭”,又名“博台”。古时,因站在东峰望博台,见台上有一块方石,其上凸凹不平,状若棋局,故人称棋石。宋代以后,因台上筑有亭,又多称“下棋亭”。相传宋太祖赵匡胤未得志之时,曾在此与陈抟老祖下棋,并以华山为赌注。棋败,将华山输给了陈抟,留下了赵匡胤卖华山一段佳话。华山着名险道鹞子翻身为东峰通往博台的必经道路,由于道路太过艰险,我最终放弃了到“下棋亭”观赏的愿望。

住在东峰宾馆的晚上,我在怒吼的风中渐入梦乡。还没有来得及做梦,就被风声吹醒。

凌晨5点,天麻麻亮,我们就急匆匆地登上不远处的“观日台”。高台上人群熙攘,摩肩接踵,所有的人翘首以盼,期待着黎明之前的日出。

6点左右,半轮红日缓缓而起,紧接着,一轮完整而清晰的日出,呈现在我们的视野之中。人群中的欢唿声、喝彩声此起彼伏,激昂的叫声在崇山峻岭回荡。

我们的运气不错,能够在华山东峰看到日出。听说,有人为了观日,在山上住了将近一个月,最终也没有看到。

同样的日出,在不同地方观看,感觉是不同样的。华山的日出气势如虹,光芒四射,给人一种磅礴向上的力量和流连忘返的不舍,在东峰观日出,可谓最佳选择。

上山不容易,下山就更难。

回来的路上,依然是险象环生,华山不愧为“奇险天下第一山”。下山的时候,所有的重负都集中在腿部,每下一个台阶,都要稳重求稳,落地有声,千万不可马虎,否则,就会“一失足成千古恨”。

归途路漫漫,且走且留神。经过擦耳崖、苍龙岭、五云峰、金锁关等景点,一路陡峭的台阶数不胜数,挂在悬崖绝壁的云梯”让人望而生畏,好在我们是向下,而不是向上攀爬。

书生相信凡事书中都有答案,在出游方面也不例外。在登华山之前,我就看了《华山旅游指南》。其实,书本和现实之间是有差距的,且不可以旅游书籍为依据,想当然地去搞一次“说走就走”的出行。

“纸上得来终觉浅”,书中描绘的世界终究要和现实相遇的,书本上毕竟写的是文字,文字的描写可能会触动人心,也可能让你误入歧途。

我一直认为,旅行的意义不在你走了多少路,看了多少景,而是在你脚步抵达的地方,心灵同时抵达。在你的行程中,既要有远方,还要有诗意。

大自然就像一本神奇的无字书,随时随地提醒着你对一草一木的关爱与温情,对青山绿水的呵护与守望。

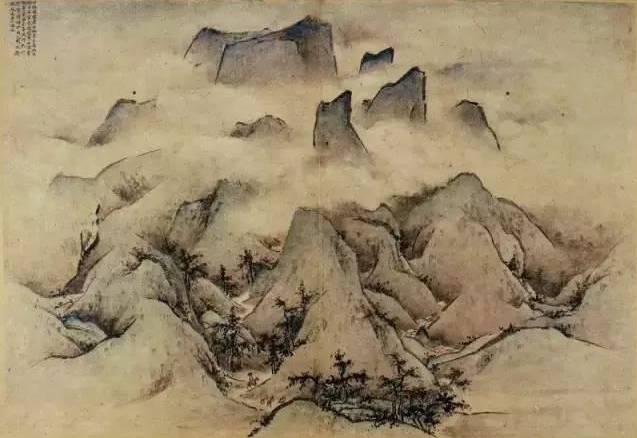

王履《华山图册》纸本册页 设色 35.2cm×50.5cm(故宫博物院藏)

齐白石 《华山图》(团扇) 1903年

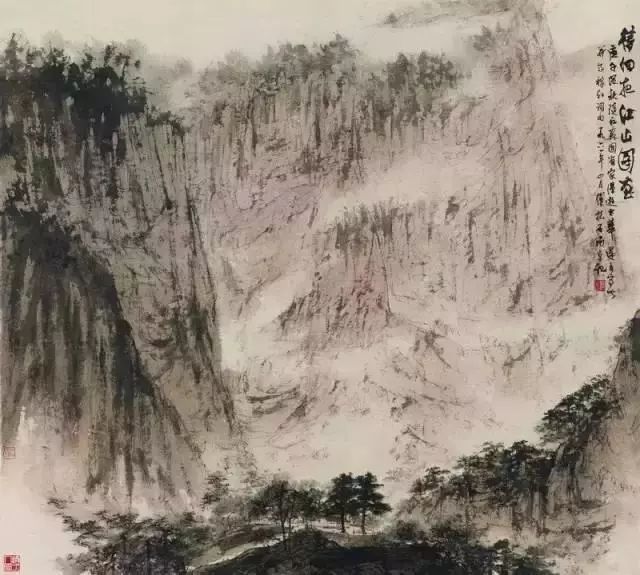

傅抱石《待细把江山图画 》纸本 设色 100×112cm 1961年

何海霞《华山雄姿 》尺寸年代不详

石鲁 《月下华山》140x70cm 1974年

刘星《华岳龙嵴》扇面 2022年

徐华 《山雨欲染衣》34x68cm 2022年

作者简介

马卫民, 1963年生,宁夏海原县人。研究生学历。宁夏作家协会会员。撰写大量理论文章、杂文、散文、诗歌等50余万字,出版散文集《赴闽挂职杂记》《我的村庄我的家》。

文章标题:华山游记

本文链接:https://www.mei-shu.com/artist/136/allnews-192693.html

资讯类别:美术综合

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。