深圳美术馆本土名家系列展

这不是废墟——应天齐当代艺术展

展览地点:深圳美术馆(新馆)一层1、2号展厅

展览时间:2024年6月28日-9月1日

指导单位:深圳市文化广电旅游体育局

主办单位:深圳美术馆

协办单位:拾壹号线(深圳)文化发展有限公司

学术主持:王林

策展人:游江

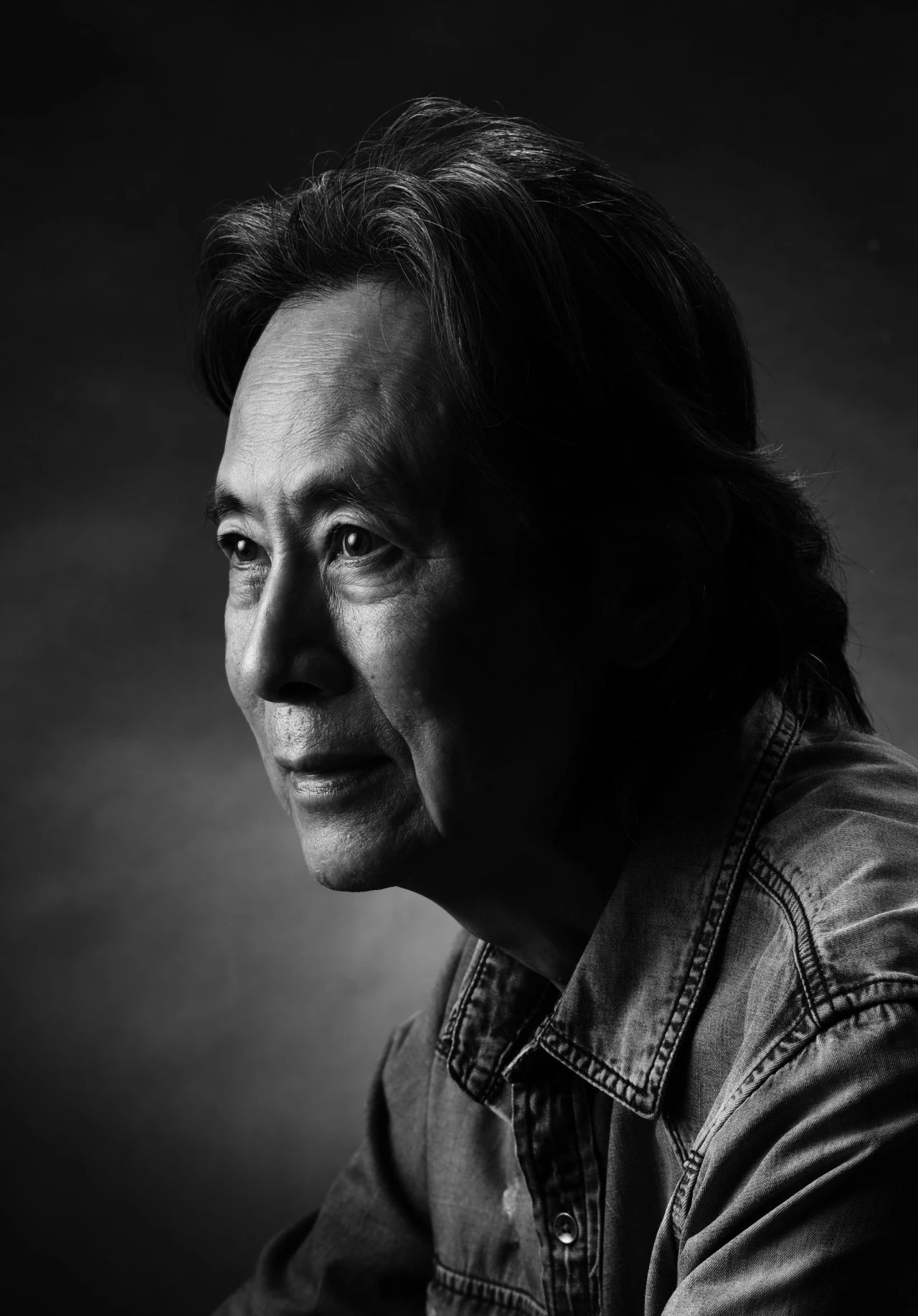

应天齐

1949年生,安徽芜湖人。1998年,调入深圳大学。20世纪70年代以来,他的《西递村系列》版画等作品曾获得中国文化部、中国美协全国美展铜奖、优秀作品奖,日本——中国版画奖励会金奖,中国美协80~90年代版画创作贡献奖。

中国安徽省黄山市黟县西递村还因其代表作而闻名于世,成为了联合国教科文组织录入的世界文化遗产地,当地政府亦因其突出的贡献在西递村建成“应天齐西递村艺术馆 ”。

2011年以来先后参加了第54届意大利威尼斯艺术双年展、第十三届威尼斯建筑双年展,举办了“世纪遗痕与未来空间”个展,成为华人艺术界首位以个展进入该展的艺术家。2020年还参加第17届威尼斯建筑双年展并出任该展的艺术总监。

学术主持语

艺术是人生的意外 —— 应天齐当代艺术展序

文/王林

在中国当代艺术发展过程中,地方政府为艺术家做美术馆的人不少,但分别在两个地方建立专馆的却颇为鲜见: 一个是安徽西递村的应天齐版画艺术馆;另一个是芜湖古城的应天齐当代艺术馆。同样,中国当代艺术家中参加过威尼斯双年展的人不在少数,但两次参加威双艺术平行展又两次参加威双建筑平行展的人,恐怕也只有应天齐。

应天齐的深圳个展,他本人非常看重。作为杰出人才引进深圳,应天齐的文化身份,意味着中国改革开放时代的伟大成果有无数个人作为见证。

本次展览从上世纪70年代到当下,跨越时间有半个世纪之久。别的不说,仅就绘画而言,就可以说是从"前面的画到面前的画",确实是一部个人艺术奋斗史。

但应天齐不想做循规蹈矩的回顾展,不走寻常路,要在深圳美术馆做成一个有整体空间感和综合艺术性的当代艺术展。故展览重心不仅是架上艺术,更重要的是实体艺术包括大型装置作品、影像艺术包括公共行为艺术作品等。这个展览既不同于当下流行的沉浸式视觉盛宴,也不同于博物式陈列的历史文献展,而是一个在白盒子里完成但具有公共艺术性质和大众参与深度的现场空间展。

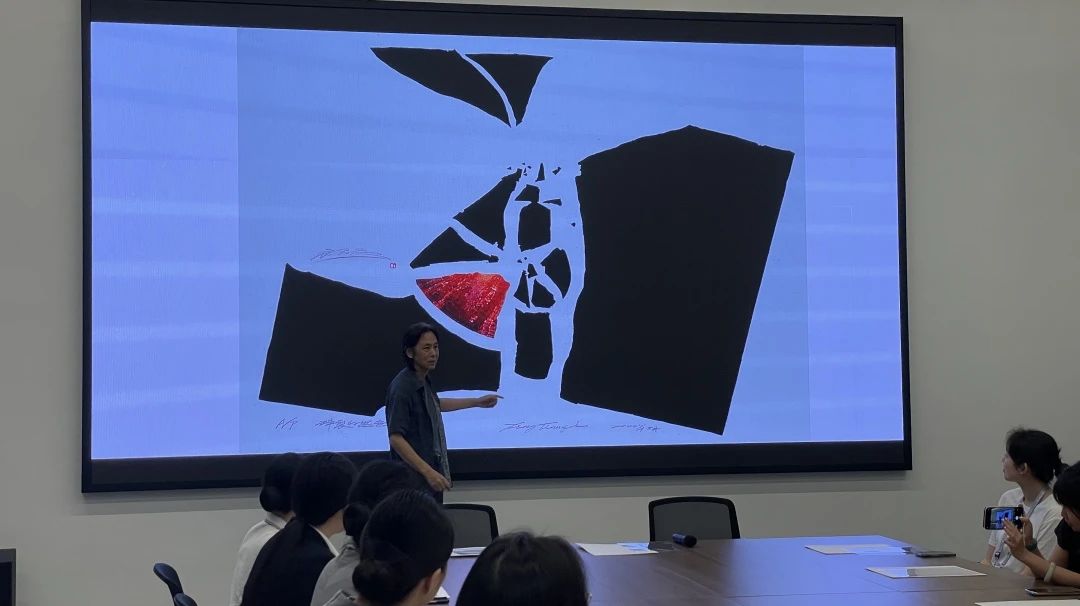

他对建筑空间的理解身体力行,是深入而透彻的。展前,他专门做了场地空间模型和作品小样,在网上和我讨论展场布置陈列。这世界上怕就怕认真二字,应天齐就最讲认真。他是一个特别讲究专业性,又是特别讲究品质感的人。展览不仅仅是吸人眼球,更重要是值得细读和体味。

应天齐做事从来就有设计家似的精确性和精准度,其艺术观念也很有理性分析的成分,这恰恰是许多中国大陆艺术家所不具备的。感觉的观念性和观念的感觉化,是当代艺术形象思维的主要特征。这里需提请注意,应天齐同样充满了"老夫聊发少年狂"的激情。只要看一看展览的氛围营造、空间布局和作品重组中那些突如其来、突发奇想的地方,观众就可以完全明白了。

展览名为"这不是废墟" ,是一个否定判断,但从语感上真正突出的恰恰是"废墟"二字。对无处不在、无时不在的人类废墟而言,谈论是与不是的问题,正是艺术发出质疑并希望自我求证的权力。从这个意义上讲,艺术乃是人生的意外一一当然,也可以是让人意外的人生。

2024年6月

于重庆大学城

策展人语

不被定义的艺术家——应天齐的艺术人生(节选)

文/游江

应天齐一直在艺术上不断的寻求突破,从架上绘画到装置、影像和行为,一方面他的创作在表现形式上不断地突破以往的创作,另一方面,他是不确定世界中的“确定者”和“不被定义者”。“确定者”在于他一直用艺术的方式反映着生活,用艺术行为介入到现实生活之中,“不被定义”在于在艺术创作上他并没有将自己局限在某一种媒介的创作之中,而是根据主题表达的需要进行多种媒介的选择和组合,让媒介自己“说话”,所以他不是某一画种的艺术家,他的创作亦无关前卫,他不是为了新形式来进行艺术主题的演绎,而是他在用自己的观念与行为介入到社会现场,用不同的艺术作品回应当代社会的变化。他的方法论就是不断的呈现问题,并用艺术的方式进行回应和追问。应天齐的作品一直都在用作品回应着社会的现实,他不断迭代的艺术语言都来源于他所面对的当下现实生活,所以他的作品能引起观众的普遍共鸣。

应天齐是一位与时代同行的艺术家,与时代同行不仅仅体现在他对于普通民众和社会现实的表现上,还体现在他从人类社会进程的高度,反思历史进程中人、话语与社会的复杂关系。他在《西递村系列》作品中,木刻语言的提纯、形式美的追求,展现出了个体视角下非宏大叙事的一种怀古的情思,而到了《徽州之梦系列》画面中硬边绘画般的大面积的黑色与象征性徽州文化符号,则预示着艺术家在语言和观念上自我的反叛与超越。世纪之末的打碎玻璃的行为以及《碎裂的黑色》系列版画作品,不仅宣告艺术家个体与过去创作的决裂,也预示着艺术家站在世纪之初的曙光中已经开始了在认知上的自我迭代。所以,我们看到,到了《世纪遗痕》系列作品中,他从世界文明进程的视角观照自身的文化历史和传统,从相对具象的描绘走向不同媒介的拼贴、物与物的组合,用巨大的文明的意象,展现出艺术家面对喧闹的当代社会现实沉静而深邃的思索。而当艺术家内在的思考无法再用架上绘画的形式呈现的时候,他通过艺术行动的方式,带领着普通的公众进入了社会的现场,用一种参与式、介入式的方式参与社会的议题,彰显出艺术创作的公共性和当代性。而所有由于艺术行为所积累的大量的素材进一步促发了艺术家的创作。从《消失的故事》《遗存,再生》再到《众声之声》,最后再到《金奖》,从影像、艺术行为再到大型装置,艺术形式的转变底层逻辑就是艺术家对大时代下个体命运的关注和个体情感的表现,对当下现实的深切观照和思索,对历史与现实、传统与文化精神的追问。

“真正的英雄不是改变世界,而是改变自己生活的每一天。”(项飙)应天齐因艺术而精神受困,也因艺术自我疗愈,他改变了自己,也在艺术上获得了新生。今天,人工智能使得明确的科学分析方法已经彻底工具化了,所以一个人或者一个艺术家也许需要不断建立其自己思考和处理问题的方法。应天齐就是一个值得研究的个案,他将自己作为一种方法,进行了一系列的艺术实践,彰显出艺术家在当代社会中的价值和意义,他是与时代同行的艺术家,也是精神家园的守望者。

2024年6月

于深圳美术馆

展出作品

农村归来

92×66cm

年画

1972

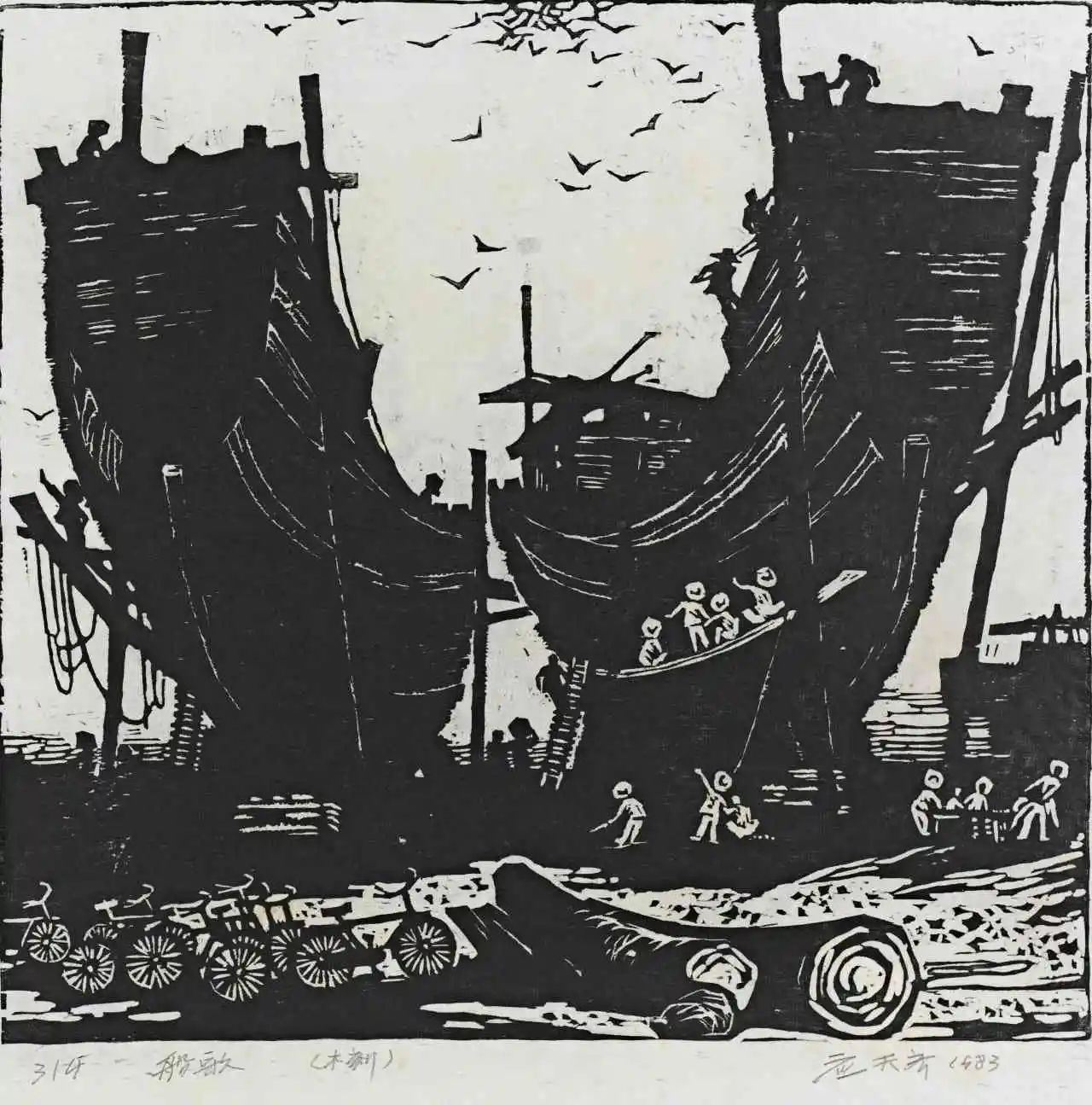

海之歌——船歌

35×36cm

黑白木刻

1983

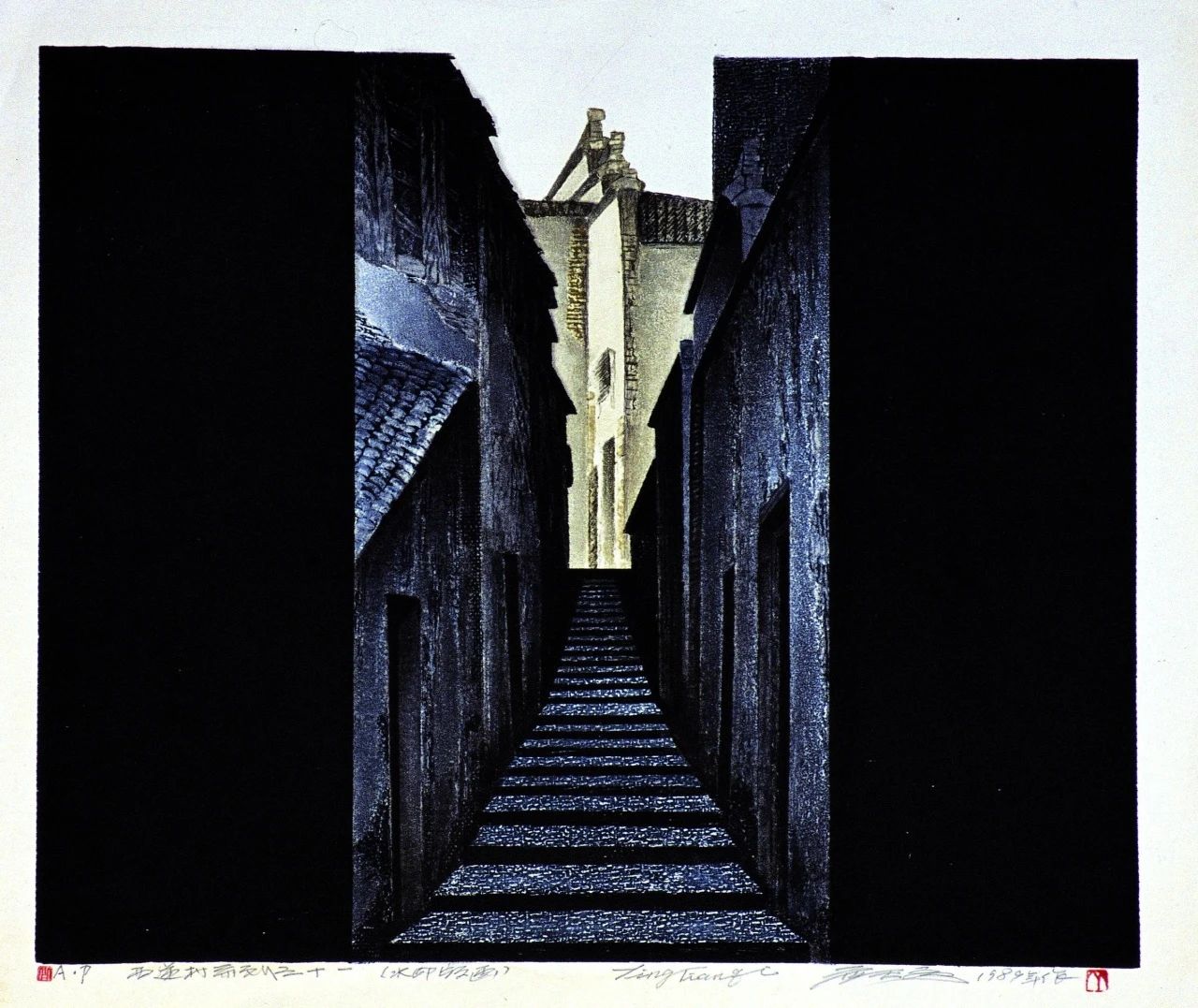

西递村系列之十一

60×50cm

水印版画

1989

砖魂

366×200cm

混合材料

2015

他乡

尺寸可变

水印版画原版装置

1986-2024

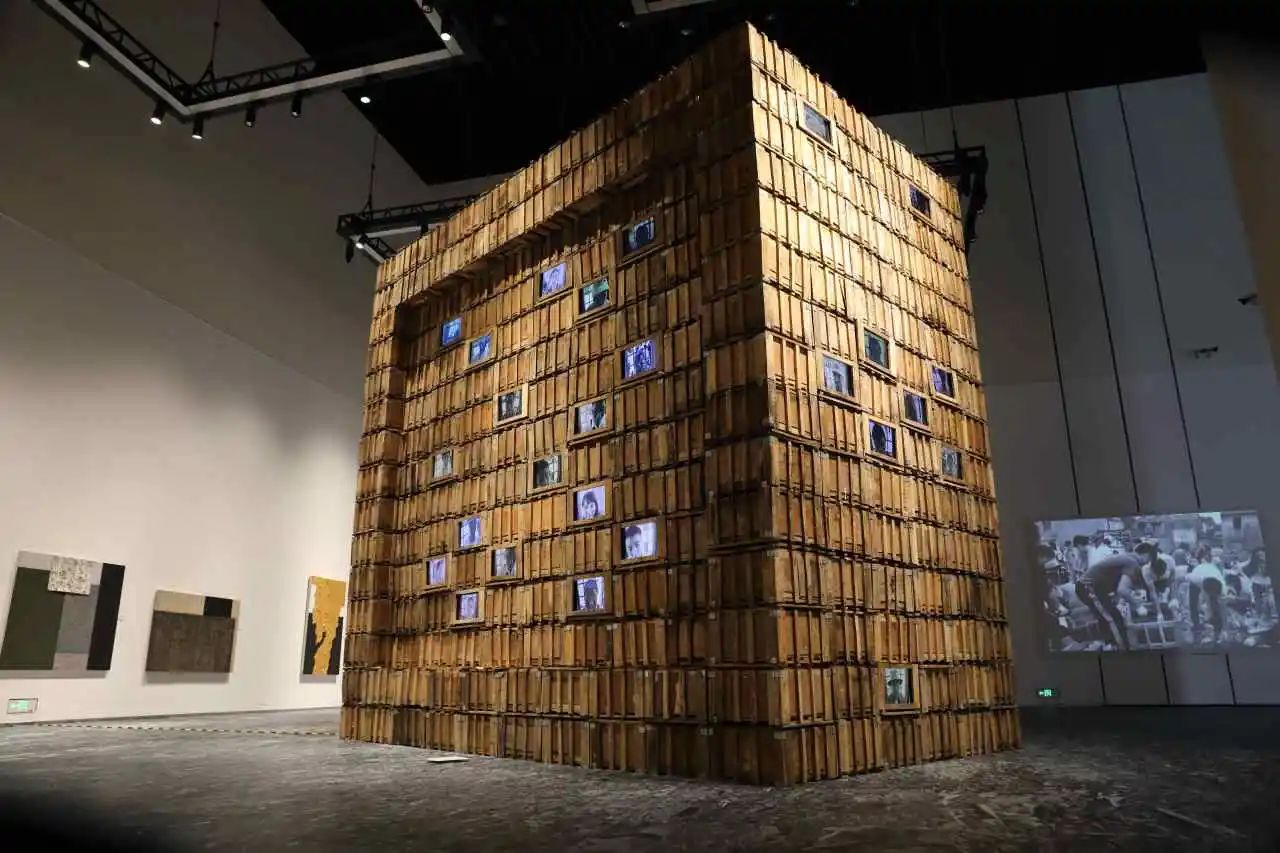

众声之声

装置作品

尺寸可变

2024

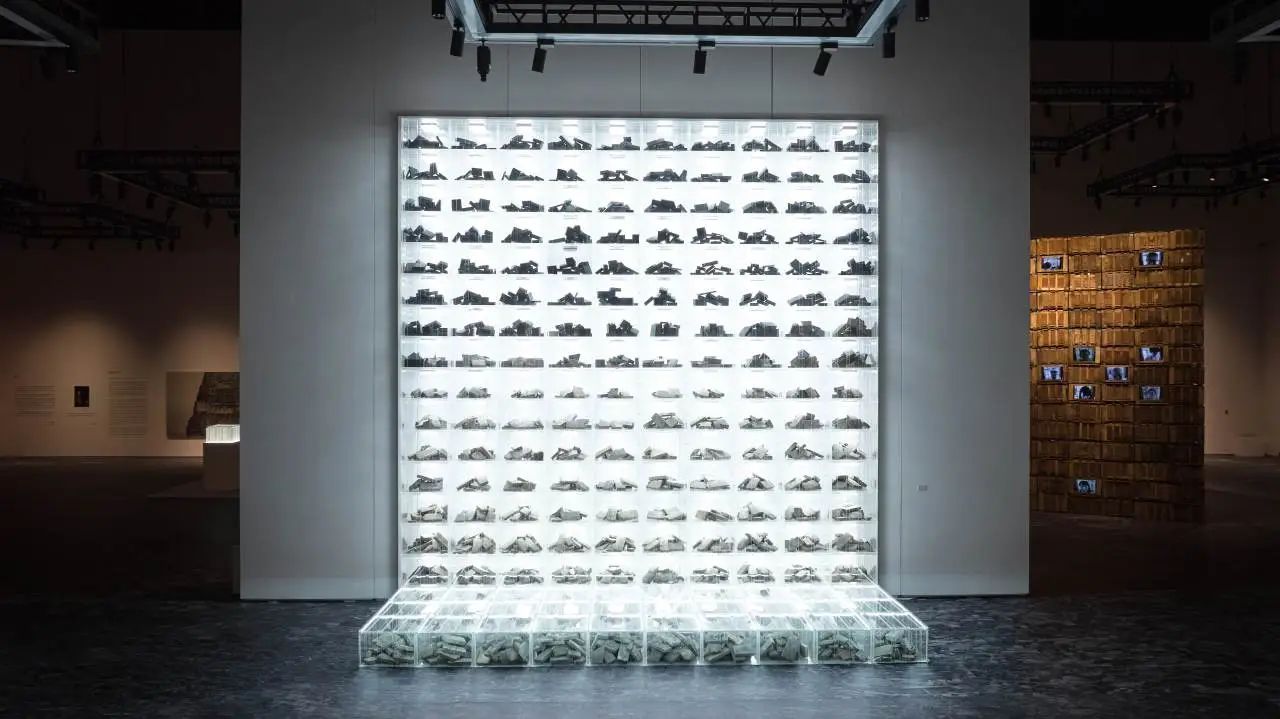

消失的故事

装置作品

尺寸可变

2024

活动现场

媒体导览日活动现场

艺术家应天齐导览现场

策展人游江导览现场

艺术导览合影

活动现场

活动合影

文章标题:这不是废墟——应天齐当代艺术展

本文栏目:展览资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。