「立最高峰——潘天寿的常变之道」

展览前言

潘天寿曾言:“凡事有常必有变:常,承也;变,革也。承易而革难。然常从非常来,变从有常起;非一朝一夕偶然得之。”知常达变乃艺术创作第一要义。任何学术非接受优良传统、非推陈出新而不能进步。在近代以来传统文化遭受质疑甚至否定的巨大冲击中,潘天寿为民族艺术立言,提出“中西艺术拉开距离”和“两个高峰”说,此振聋发聩之声,正基于他对传统文化艺术的整体性理解。早在1928年撰写的《中国绘画史略》中,潘天寿就认为隋唐五代至宋,是“中国美术史上的黄金时代”,此期文学与绘画的微妙结合,获致了艺术的最高原理,所以此时代的绘画,“实为千载一时的伟业”。

精深的艺术史研究和深入的绘画实践,使潘天寿始终葆有对中华文化的充分自信。他坚守中国画独有的表现特点和艺术高度,坚持传统笔墨之精髓,高扬画之人格境界,以宏篇巨幛展中华气象,以铮铮笔线树民族风骨;同时感天地时势之变化,以兼容并蓄之世界胸怀、登峰造极之强烈意志,在笔墨精神、章法构图、意境格调上将传统中国画推向现代,为传统绘画的内生性发展指引方向,为20世纪中国艺术矗立起一座仰之弥坚的高峰。

一、源古通今

潘天寿年青时便表达了自己“于画本无门户之见”的观点。他初学青藤、八怪之狂恣奇肆,又习缶翁之沉厚酝藉,复而沉潜清初四僧,尤对石涛、八大用力甚勤,得诸家之长而不失自性。在锤炼笔墨的同时,从沉雄健拔的浙地山水中得法,融会南宋马夏、明代浙派之苍劲,直追北宋山水之浑厚,源古通今,铸就了简豁雄奇、沉穆高华的画风和境界。

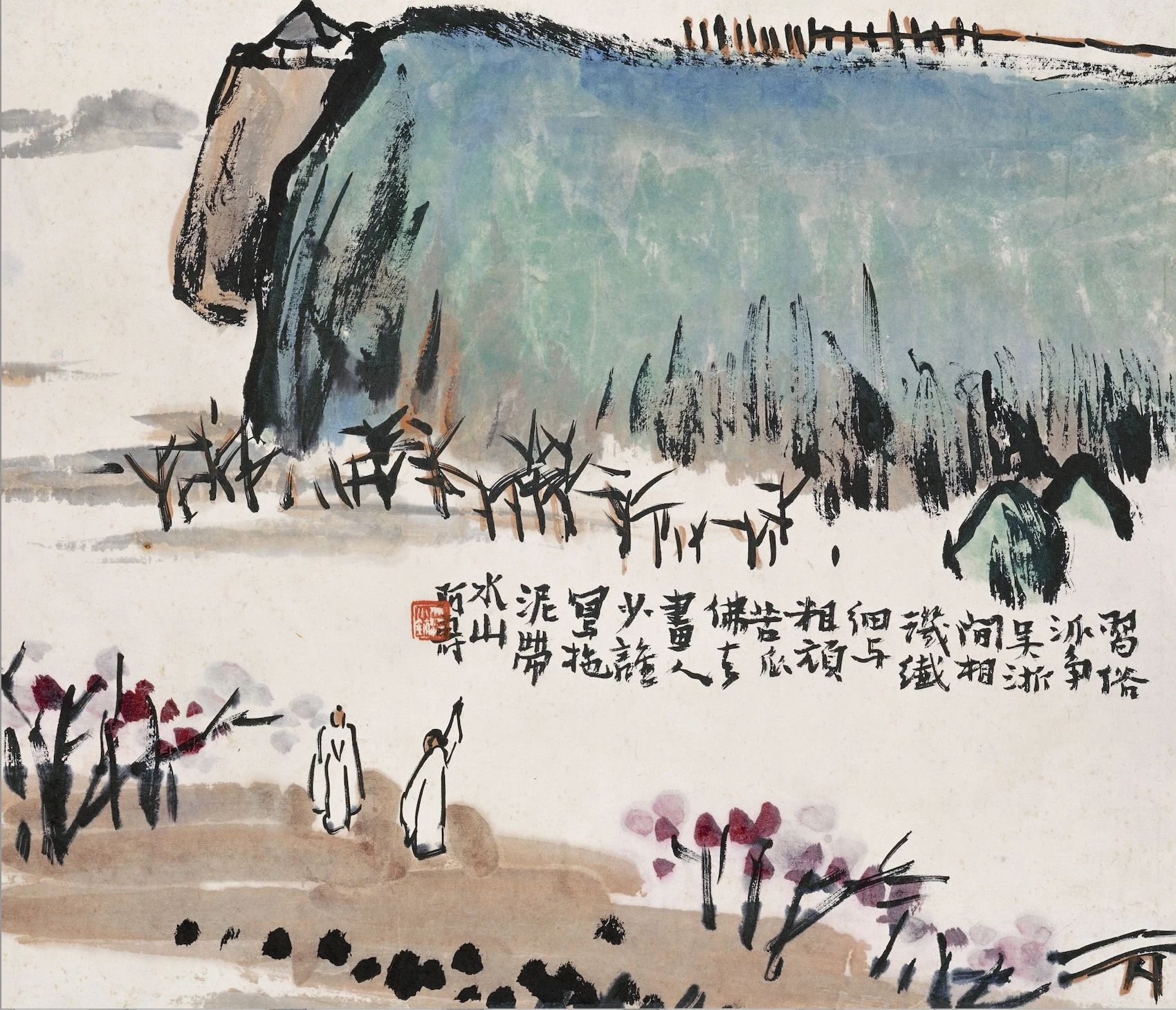

潘天寿,《青绿山水图》,纸本设色,纵33.7厘米,横39.1厘米,1931年,潘天寿纪念馆藏

款识:习俗派争吴浙间,相讥纤细与粗顽。苦瓜佛去画人少,谁写拖泥带水山。阿寿。

此幅题诗多次出现于潘天寿作品中,表明其早年间便开始思考中国画自律性发展的内在可能性,即融合南北,从明清写意性灵派直溯元人笔墨、宋人丘壑的过程。作品中,潘天寿借鉴了南宋马远、夏圭刚劲、洗练的布局,笔墨上兼有石涛之灵动与浙派之霸悍,青绿设色沉厚而不失明快。方型的石头已显露出他后期巨石造型之端倪。

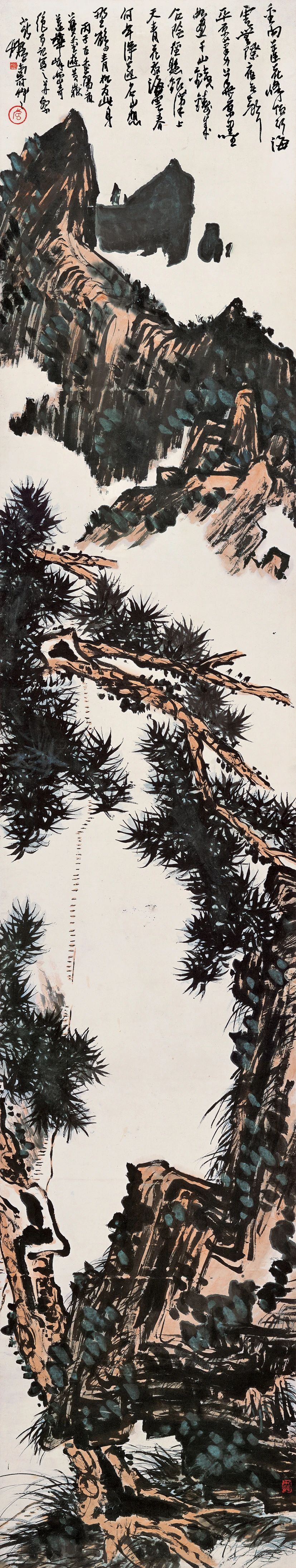

潘天寿,《梦游黄山图》,纸本设色,纵247.2厘米,横46.7厘米,1936年,潘天寿纪念馆藏

款识:重向莲花峰顶行,海云无际夜无声。石险径悬银汉上,天青花放海云春。何年得遂名山想,野鹤青松友此身。丙子古重阳,夜梦重游黄岳莲华,峰峦奇绝,即记写之,并系小诗,懒寿草草。

此作的创作灵感来源于潘天寿的梦中幻象,但作品形式风格中处处体现了他对古人与造化的态度。作品中,潘天寿以颜真卿(平原)的千钧笔力和范宽(华原)的浓厚墨迹,营构出钢筋铁骨而又浑厚华滋的山水境界。千级台阶构成中景过渡,既符合莲华之险,又暗合梦境之意。全图意境不仅得力于潘天寿对黄山景色的心领神会,来自于梦境幻象的奇幻催发,更根植于潘天寿对唐宋笔墨精神的深切领悟。此作是潘天寿趋向简洁明豁画风的开山之作,在其艺术创作道路中具有十分特殊的意义。

潘天寿,《浅绛山水图》,纸本设色,纵107.9厘米,横109厘米,1945年,潘天寿纪念馆藏

款识(一):俯水昂山势绝群,谁曾于此驻千军。万家楼阁参差起,半入晴空半入云。江上千樯集海凫,上通巴蜀下姑苏。似曾相识浔阳路,夜泊船留司马无。三十四年辛夷开候,捡旧箧得此罗纹纸,即草草成之,不知落谁家格法也。心阿兰若住持寿。

款识(二):感事哀时意未安,临风无奈久盘桓。一声鸿雁中天落,秋与江涛天外看。秃懒。二十世纪四十年代是潘天寿追寻个人风格面貌的转折时期。

此作为潘天寿得意之作,长时间悬挂于他的画室中,其经典图式已经完全显现。单线勾勒的巨大山石横亘画面中央,近景丛树、中景聚积的山坳城郭以及远景的辽阔江岸,化解了巨石易造成的拥挤闭塞之感。作品中,可以清晰地看到他化用传统笔墨、构图与意境而又自出己意的创新路径。

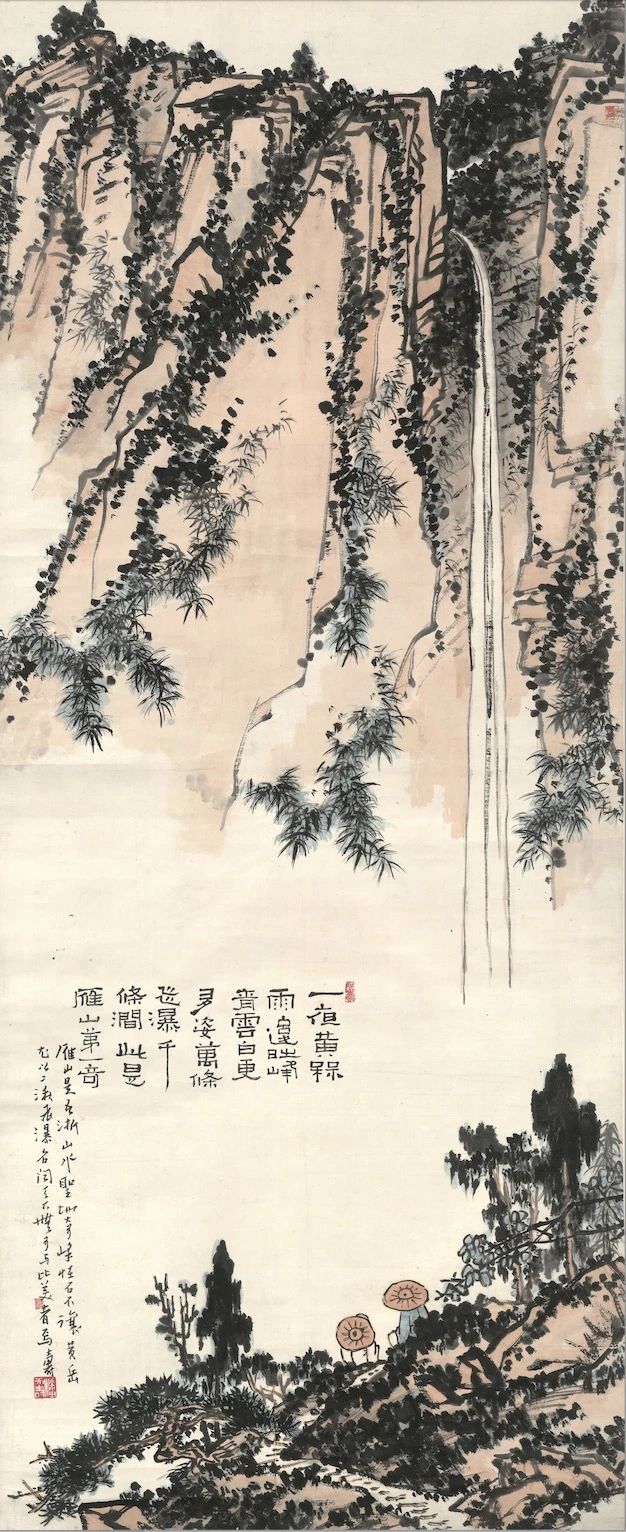

潘天寿,《雁山第一奇图》,纸本设色,纵184.8厘米,横74.8厘米,20世纪50年代末,中国美术学院美术馆藏

款识:一夜黄梅雨后时,峰青云白更多姿。万条飞瀑千条涧,此是雁山第一奇。雁山是吾浙山水圣地,奇峰怪石不让黄岳,尤以二湫飞瀑名闻天下,无可与比美者焉。寿。

同为处理飞瀑题材,此作与《松下观瀑图》相比,更多受到了浙地山水的影响,背后屏峰更有北宋山水巍峨高耸之气势。二十世纪五十年代以来,伴随着国画写生运动的展开,潘天寿多次登临雁荡山写生,并以诗画合一的形式感悟自然造化本真,这种诗画一体源于唐宋传统,是中国画审美精神的重要表现之一。潘天寿经常采用前人或自己可入画的诗词作为构思的发轫,将可感的诗意化为可见的视觉形象。此图中,潘天寿题自作《灵岩寺晓晴口占》,诗画互补,充分传达出雁山的奇险意境。

潘天寿,《西湖碧桃图》,纸本设色,纵160.2厘米,横60.4厘米,20世纪60年代,中国美术学院美术馆藏

款识(一):西湖多碧桃,与朝日相映,尤见浓艳。寿并记。

款识(二):雷婆头峰颐者又题。宋画素擅对花鸟局部进行截取,通过细腻的格致获取造化生机,所谓“赏心只有三两枝”。

此作中,潘天寿在画幅上方作湖边柳条与数枝桃花,下方作湖边石块、苔藓与浮萍,并以直立的竹栅联结画面上下,使构图更为浑然一体。碧桃的艳与山石的素,春色的浓与湖水的淡相映成趣,体现出潘天寿对于自然美的深刻感知与精微表达,可谓曲尽其妙。

潘天寿,《记写雁荡山花图》,纸本设色,纵185厘米,横358.5厘米,1957年,浙江省博物馆藏

款识:记写雁荡山花。丁酉新春,宁海大颐寿者。

此作画幅极大,画面中只一块巨石、数簇野花与两只青蛙,寥寥几笔却极具魄力,产生宽广空旷的境界。这种截取式的观看视角,既来自对石涛的继承,也来自对南宋院画与浙派布置之法的细心揣摩。而将深山大壑中的乱花野卉写入画本,将花鸟与山水更深一层地结合起来,则为潘天寿之创格,他曾言:“予近年来,多作近景山水,杂以山花野卉、乱草丛篁,使山水画之布置,有异于古人旧样,亦合个人偏好耳。”

二、审物问道

“画贵自立”,艺术创造的终级目标是出新,表现新题材、新内容,体现新感受、新意想。审物问道,以我之心观照天地,以我之性品类众生,方有时代之气格、自我之精神。潘天寿将胸中浩然正气映照于寻常物象,无论雁荡龙湫、西子莲荷,还是猫石鹰鹫、水牛懒蛙,都凝结了他“气结殷周雪”的崇高境格,体现了他一生遵循的“文艺以人传”的高标正范。

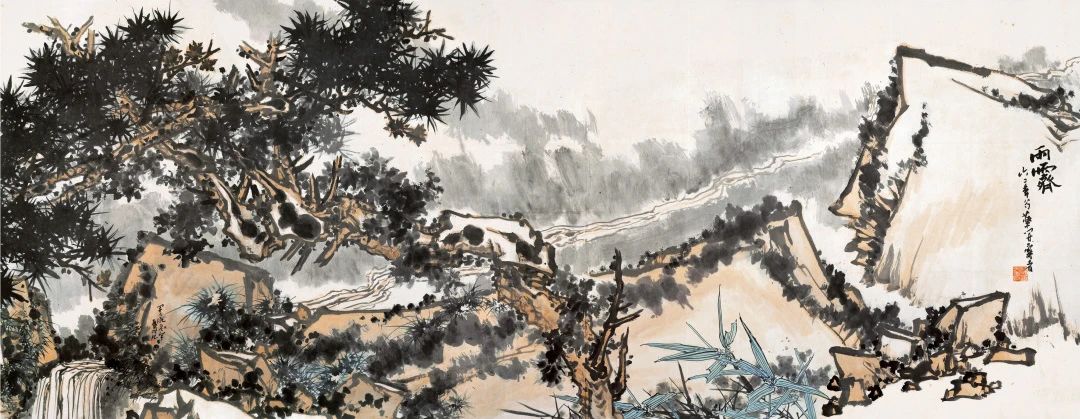

潘天寿,《雨霁图》,纸本设色,纵141厘米,横363.3厘米,1962年,潘天寿纪念馆藏

款识一:雨霁。六二年芍药开[候],寿者。

款识二:“开”下脱“候”字,寿附记。

文人画作为中国传统思想文化的视觉表现,可谓博大精深,但吴门末流、四王后学皆陷于门派窠臼,笔墨浮薄促弱无足取。故潘天寿力倡“强骨静气”,从宋元绘画中汲取营养,又自出机杼,一反时弊。此作古松斜而不倒,岩石坚而不锐,溪流潺潺如一气贯通画面。潘天寿的绘画风格,虽霸悍而不狂怪,独特中存有传统文人画的深厚积淀,“静气”中暗含强烈的力量感。

潘天寿,《夏塘水牛图》,纸本设色,指墨,纵142.7厘米,横367厘米,20世纪60年代,潘天寿纪念馆藏

款识:雷婆头峰寿者。

潘天寿一生多次绘制水牛题材,水牛本身象征着沉重、坚实、劲健,给人以“力”的联想。这幅丈二匹水牛,牛身水墨淋漓、霸悍刚劲,不动如山。而对岸巨石则以勾勒为主,施以浓墨苔点以贯通气势,虚实对比中尽显水牛的内在精神。潘天寿擅以指墨作大幅巨构,通过指墨与笔墨的互参,以奇正之道挖掘中国画笔墨精神的内在本质。

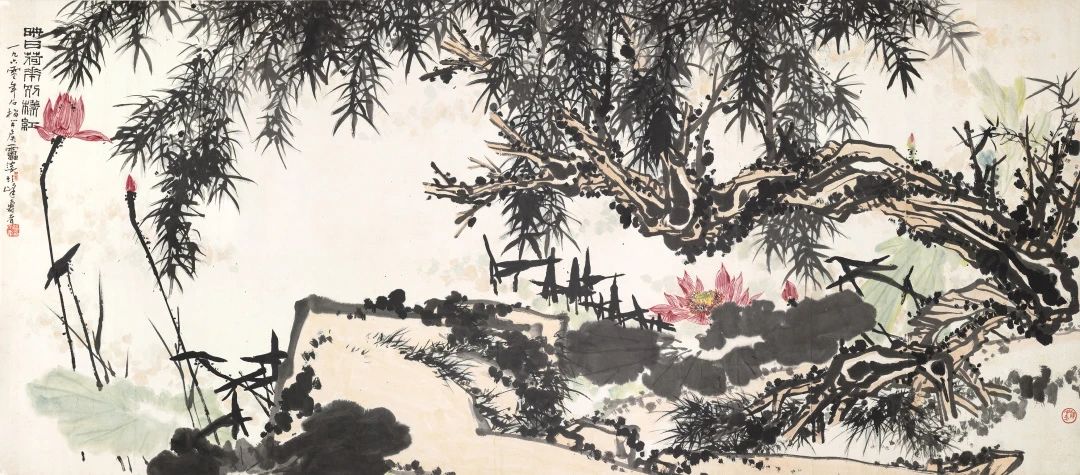

潘天寿,《映日荷花别样红图》,纸本设色,纵132.2厘米,横302.5厘米,1960年,中国美术学院美术馆藏

款识:映日荷花别样红。一九六零年石榴开候,雷婆头峰寿者。

此画是潘天寿对同一诗题推敲琢磨的又一佳作。同是杨万里的诗题,但构图、意境却大有不同。作品布置饱满,如同于山石古树缝隙之中,窥得荷花之红。画面意境不取原诗“接天莲叶”的辽阔景象,而更突出“映日”字眼,画中如华盖笼罩的柳树、色墨交替的荷叶与山间的乱石杂草,于郁郁葱葱中暗示深夏虹日的热烈氛围,可谓潘天寿的匠心独运。

文章标题:立最高峰——潘天寿的常变之道

本文栏目:美术综合

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。