风景:诗意的栖居

何桂彦

什么是风景?它是何时进入绘画领域?风景画是什么时候出现的,它又怎样改变了人们观看自然的方式,形成某种趣味,影响着人们的审美?显然,从认识自然,到形成风景画的观念,再到依托风景,构筑艺术家独特的艺术世界,这个过程,不仅涉及人们关于自然在认识论上的变化,还涉及风景如何进入绘画的历史。

在四川当代油画中,从1980年代以来,风景或与风景相关的创作一直绵延不断,不仅有自身的线索,而且形成了独特的传统。当然,在不同艺术家的作品中,风景的意义与价值也各有侧重:有的追求自然主义的风格,有的强调作为文化表征的风景;有的以现代主义风格为取向,有的立足于对都市化的反思,用田园般诗化的风景来捍卫消失在城市化背后的乡土记忆。

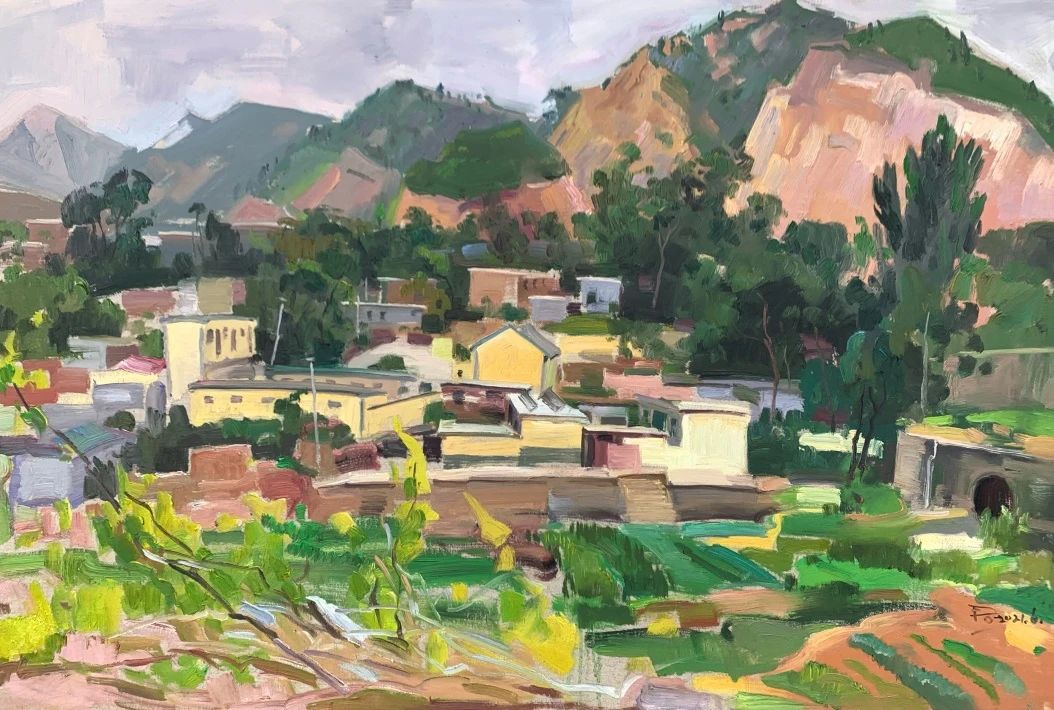

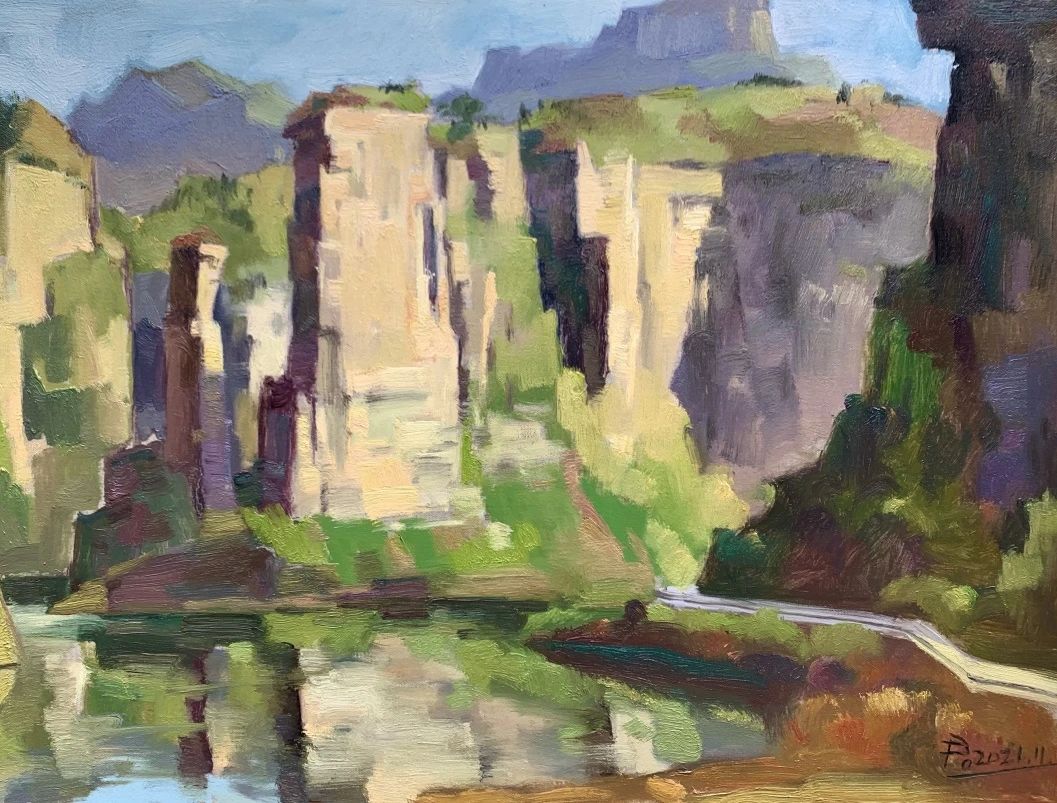

在翁凯旋的个人创作脉络中,风景一直是一个重要的母题。就语言与风格诉求,大致经历了“乡土”、象征与诗化三个时期。早期的代表性作品是《老城》系列。这批作品追求形式的现代意味,画面的基调沉着而苍凉,流露出艺术家对正在被现代都市所取代的老城的眷恋与幽思之情。将象征和隐喻提升到文化反思的层面,突出风景蕴含的社会学意义,代表性的是其后的《废墟》系列。在翁凯旋的作品中,“废墟”曾被赋予了双重的意义:既在画面那些焦灼、荒凉的色斑中,留下了人类对自然带来的伤害,也在静穆的悲剧性氛围中透露出一线生机。近年来,艺术家画了许多风景写生,诗化的语言、意象的审美、古典的意味,使其弥散出浓郁的东方生命意识。

“诗”与“思”、“意”与“趣”是翁凯旋风景画最重要的特质。在艺术家的作品中,我们看到的是一些平常的风景:一段马路、一片树林、庭院一角、林间一隅……它们平淡无奇,波澜不惊。然而,在这些被都市人熟视无睹,且被忽略掉的日常视觉经验中,艺术家却能借助构图的层次感和有意味的形式,以及斑驳细微的色彩变化找到隐藏其间的“诗意”与趣味。事实上,魏晋以来,在中国的古典美学范畴,存在着两种观看自然、表现客体世界的观念,这种审美观照的方式,类似于王国维所说的“以我观物”和“以物观物”。对于翁凯旋来说,“诗”与“意”源于东方美学所推崇的“超以象外”,进而在风景的世界中,构建一种独特的“有我之境”。当然,诗性的表达背后,还流露出一种“思”的品质,即艺术家所追求的文人气质与审美品位。换言之,在翁凯旋看来,艺术家不仅要善于发现日常风景所蕴藏的审美意趣,更重要的是,用艺术的方式观照,使其映照一种不同于都市生活的文化,表征一种疏离都市喧嚣而返朴归真的生活,从而唤起都市人失去理想田园之后的审美情愫。在这个意义上,在翁凯旋的作品中,艺术家、现代人、都市人的审美观照是“三位一体”的,共同赋予笔下的风景一种潜在的文化身份。虽然说这只是一些写生之作,但艺术家对自然与人、都市与乡村、社会与文明等诸多问题的思考已经内化在笔下的风景之中。

侯宝川早期的创作曾与1980年代的“乡土绘画”有直接联系,不过,直到1990年代初期,才出现了具有独立审美意义的风景。就艺术创作而言,只要能唤起审美体验的对象,包括自然的风景,其表象的下面必然会隐藏一种内在的形式。因为艺术家的创作冲动本质上说也是一种形式冲动。探索形式的表达,也就是对表象世界的抽离,通俗地说,就是将其转化为“有意味的形式”。侯宝川的创作没有太多的陈规,也不迷恋技巧,他喜欢率性自为的表达,但对形式的追求却近似于苛刻。在这一时期的作品中,侯宝川大多采用一种全景式的视角,并没有将注意力放在细节的表现上,形式处理也多使用“减法”,在艺术家看来,画面的整体氛围与内在的气息是尤为重要的。于是,诗化的语言、富有装饰感的形式、静谧的乡土氛围,不仅使其笔下的风景带给人一种宁静、悠远的审美享受,还能唤起都市人内心那“剪不断”的乡愁。

1990年代中期以来,侯宝川以大凉山为素材,创作了大量的风景作品。如果说早期作品追求的是“形式与审美的风景”,那么《大凉山系列》多少具有象征的意味,力图表达一种苍凉、苦涩、凝重的感受。在这一系列作品中,艺术家大多采用直线化的分割,笔触十分粗犷,斑驳的肌理让画面显得凝重有力。为了在气势上显得更有力量,侯宝川采用了全景式的构图,但弱化对远山与天空的描述,使其尽量与中景中的大地融为一体,从而产生一种混沌、苍茫的意象。对于侯宝川来说,《大凉山系列》具有特殊的意义,也是一批具有象征意涵的风景,因为在苍凉、苦涩的画面背后,潜藏着艺术家对大凉山的热爱,以及对生活在这片土地上的人们的礼赞。或许是因为风景远离喧嚣的都市,远离现代化带给人的“异化”,所以它能成为当代人诗意的栖居地;或许是由于风景置身于大地,更贴近人的性灵,更容易唤起艺术家内心那不可磨灭的乡土记忆。于是,透过侯宝川近年来所画的大量风景,我们会注意到,与其说艺术家是对自然表象世界的再现,毋宁说是跟内心的乡土记忆在对话,其对风景的挚爱,也源于艺术家对自然的崇敬,以及内心对自由的向往。

梁益君的风景追求主观表现,率性自为,画面不受既有程式的束缚,其简洁的构图、概括的色彩、洗练的笔法,使其富有独特的视觉与情感张力。追溯起来,梁益君的风景创作始于1980年代中后期。与翁凯旋、侯宝川早期的作品比较,梁益君并没有在“乡土绘画”中有过停留,相反,从一开始,他就希望寻求语言与形式的现代表达。在梁益君的绘画语言体系中,平面性是一个关键。对平面性的强调,不仅意味着艺术家放弃了对风景的“再现”,而且,也使得笔触的解放成为了可能。在画面中,一旦艺术家减少了描绘性的笔触,那么,语言就会更富有表现性,从而具有独立的审美价值。在具体的创作中,梁益君一方面需要面对风景,将其进行形式的提炼与转换,追求“有意味的形式”;另一方面,立足于平面,借助形式的演绎,让画面有一个更为稳定、内在的视觉结构。形式的绵延、形式的演绎不仅为作品注入了当代意识,也使得形式有了自己的生命。正是从这个角度讲,在梁益君的风景中,我们多少可以感受到塞尚提供的滋养。梁益君风景画的另一个特点在于色彩。大致来说,艺术家的作品中蕴藏着两种色彩观念。一种是受到西方现代派绘画的影响,其中,既有印象派的光与色,也有后印象派的视觉与结构,同时,也受到了表现主义绘画那种直接画法的启发。另一种色彩观念来源于四川美院的绘画传统,从李有行、张仰浚的“分色”与现代构成意识出发,也包括丝网版画的色层与视觉逻辑,使得梁益君一直致力于追求富有个性的色彩表达。在梁益君的风景中,“灰色”是艺术家精心追求的,并且,它们大多是以色块的方式出现。与苏派中的“灰色”有本质的不同,梁益君笔下的“灰色”不是塑造性的,而是表现与音乐性的。得益于艺术家对色块与笔触的倚重,于是,这些“灰色”既是一种视觉提示,也具有结构性的意义。

当我们不以艺术史的眼光作为判断的前提,那么,所谓的“风景”也只是一种表象,一种通道,一种绘画的载体,而叙事则隐藏在表象之下,透过风景,我们看到还是艺术家鲜活的个性和艺术追求。正是从这个意义上讲,三位艺术家就是三个独特的个案。“苍苍横翠微”出自李白诗词《下终南山过斛斯山人宿置酒》,全句为“却顾所来径,苍苍横翠微。”作为田园诗,“苍苍横翠微”平淡天真,但不失浪漫,一方面表达的是诗人对自然的陶醉、忘我;另一方面,也是诗人对时光流逝、回看人生道路的欣然与旷达。将“苍苍横翠微”作为此次“三剑客”展览的标题,也正是去寻求那种“超然”的态度与艺术生活化的境界。特别是在新冠疫情的背景下,我们特别需要重新去思考生命与自然,以及人类栖居于大地的意义。

2023年元旦于四川美院虎溪校区

翁凯旋

《美丽乡村中益乡之华溪村No.7》布面油画 100x60cm 2019

《陕北延川西沟河村之九》布面油画 100x80cm 2020

《冬季塞罕坝系列之十》布面油画 100×75cm 2022

《丰盛古镇写生之二》布面油画 100x80cm 2018

《龚滩写生系列之五》布面油画110x65cm 2021

《仰口码头写生之二》布面油画 100x50cm 2017

《旱夔门写生之三》 布面油彩 60x60cm 2022

《金佛山银杏村写生之三》布面油画 120x80cm 2021

《江南春雪系列之八》 布面油画 180x170cm 2017

《校园风景系列之二十一》布面油画 110x65cm 2021

侯宝川

《幽静的木源小院》布面油画 120x120cm 2021

《遵义娄山关》布面油画 60x80cm 2019

《塞罕坝的夏景》布面油画 100x60cm 2018

《丰盛古镇写生系列之一》布面油画 120x80cm 2022

《乌江画廊龚滩古镇系列写生之八》布面油画 120x80cm 2021

《春至诏安田厝渔港》布面油画 120x80cm 2019

《巫峡》布面油画 120x80cm 2020

《金佛山写生》布面油画 120x80cm2021

《融雪2021系列之一》布面油画 120x100cm 2021

《绘画楼前的冬水塘》布面油画 50x35㎝ 2006

梁益君

《塞罕坝之秋五》布面油画 100x80cm 2018

《西柏坡边的村庄》布面油画 120x80cm 2021

《塞罕坝之夏二》布面油画 100x80cm 2018

《丰盛小镇.初春》布面油画 80x60cm 2022

《赤壁碧水.龚滩行》布面油画 120x80cm 2022

《海风》布面油画 120x80cm 2021

《红色的山》布面油画 120x80cm 2020

《烛台峰.阳光》布面油画 80x60cm 2021

《塞罕坝之冬三》布面油画 100x80cm 2018

《西门速写No.2》布面油画 30×40cm 2022

文章标题:苍苍横翠微——翁凯旋、侯宝川、梁益君作品展

本文栏目:展览资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。