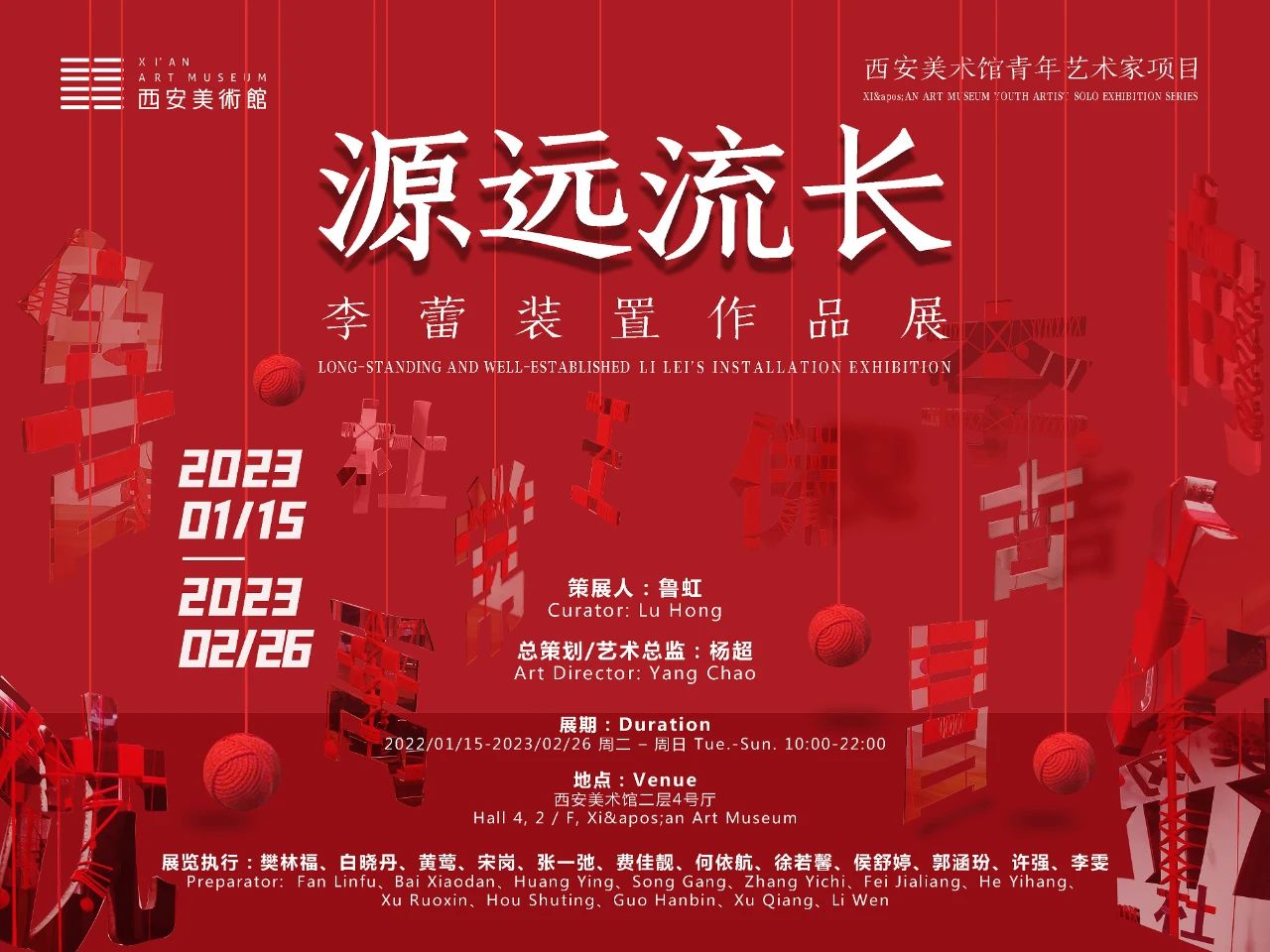

西安美术馆青年艺术家项目

源远流长——李蕾装置作品展

展期:2023.1.15-2023.2.26

地点:西安美术馆二层4号厅

主办单位:西安美术馆

总策划/艺术总监:杨超

策展人:鲁虹

展览执行:樊林福、白晓丹、黄莺、宋岗、张一弛、何依航、徐若馨、侯舒婷、郭涵玢、许强、李雯

悬浮与锚定

文 /刘茂平

李蕾是一位有才情的画家,她一直以一颗敏感的心,经营着她的画布、纸张,把她的情感体验、生活感受、生存经验化为平面的视觉图像。2019——2020年,我先后看到了她两件空间装置作品,才知道她也在营造立体空间。一件是2019年的《模范情书》,她在空中悬挂了一串红色的鸟笼,是鸟笼也似灯笼的骨架,笼中空无鸟儿——这是她第一件悬浮作品,是情感隐喻也是文化追问;另一件是2020的作品《武汉》,用红线、泡沫、纱布、绳索,吊挂着拆解成笔画和汉字偏旁的“武汉”两个字。2020年武汉疫情突然爆发时,李蕾一家幸运而又不幸被隔离在了海南岛,疫情缓解回到武汉后,她用脆弱的泡沫材料做了这件作品,“武汉”两个汉字被拆解,轻飘飘的挂在空中,把疫情爆发期间人们对武汉的感受做了隐喻的表达,语言虽然直白了一些,却也十分恰切。《武汉》是一件小型装置作品,虽然艺术家标明尺寸可变,但以她表达的情感维度而言,并不适合大尺寸的表现。这次的作品《源远流长》为李蕾对大空间艺术作品的把控提供了机遇,也为作品的表现力度提供了可能。

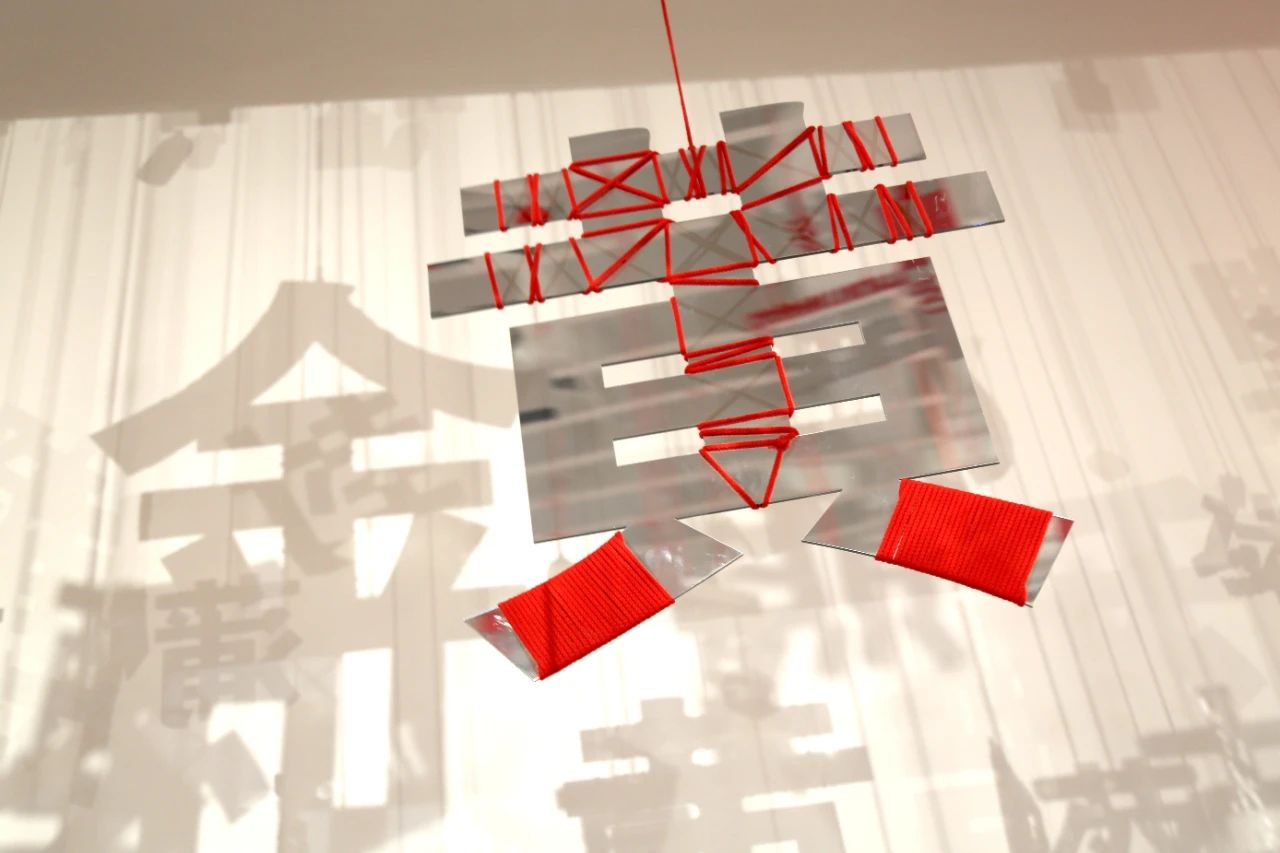

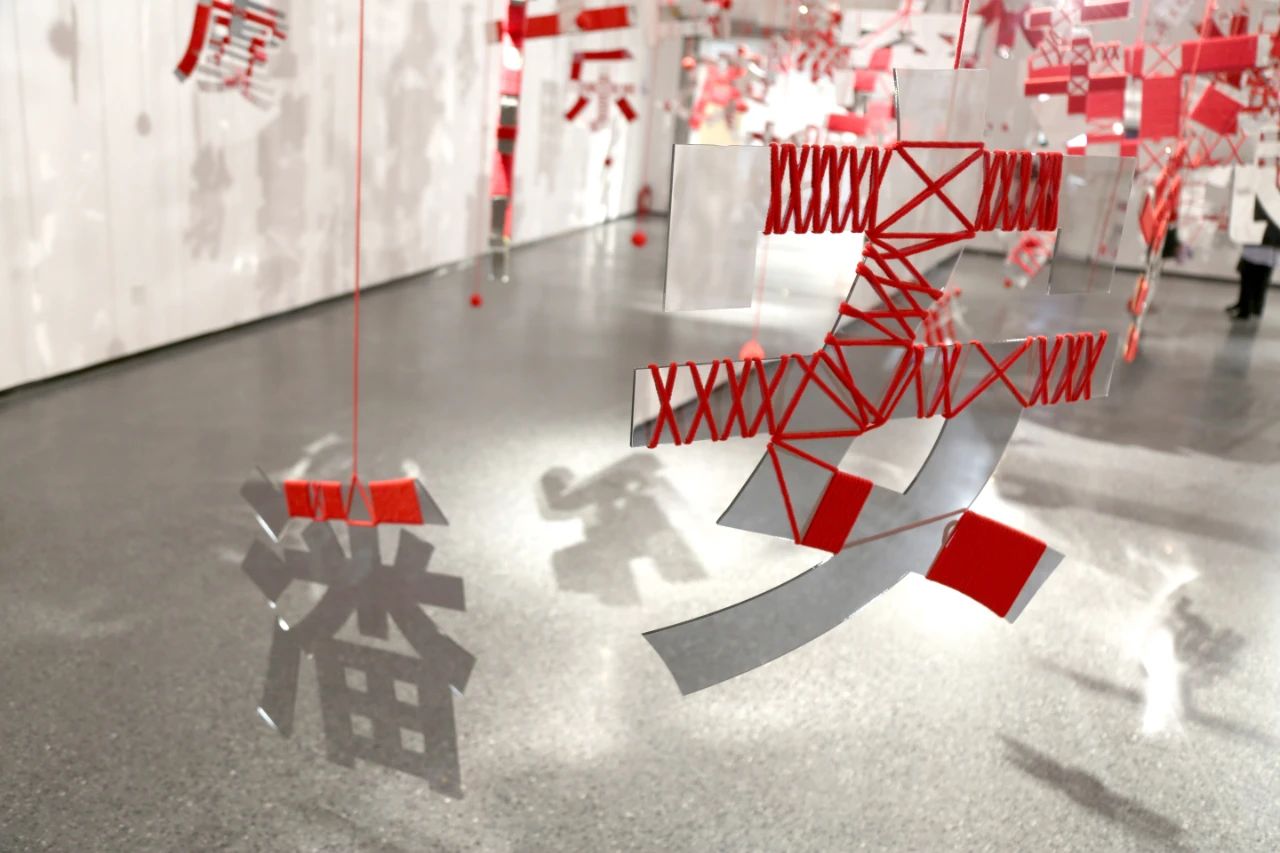

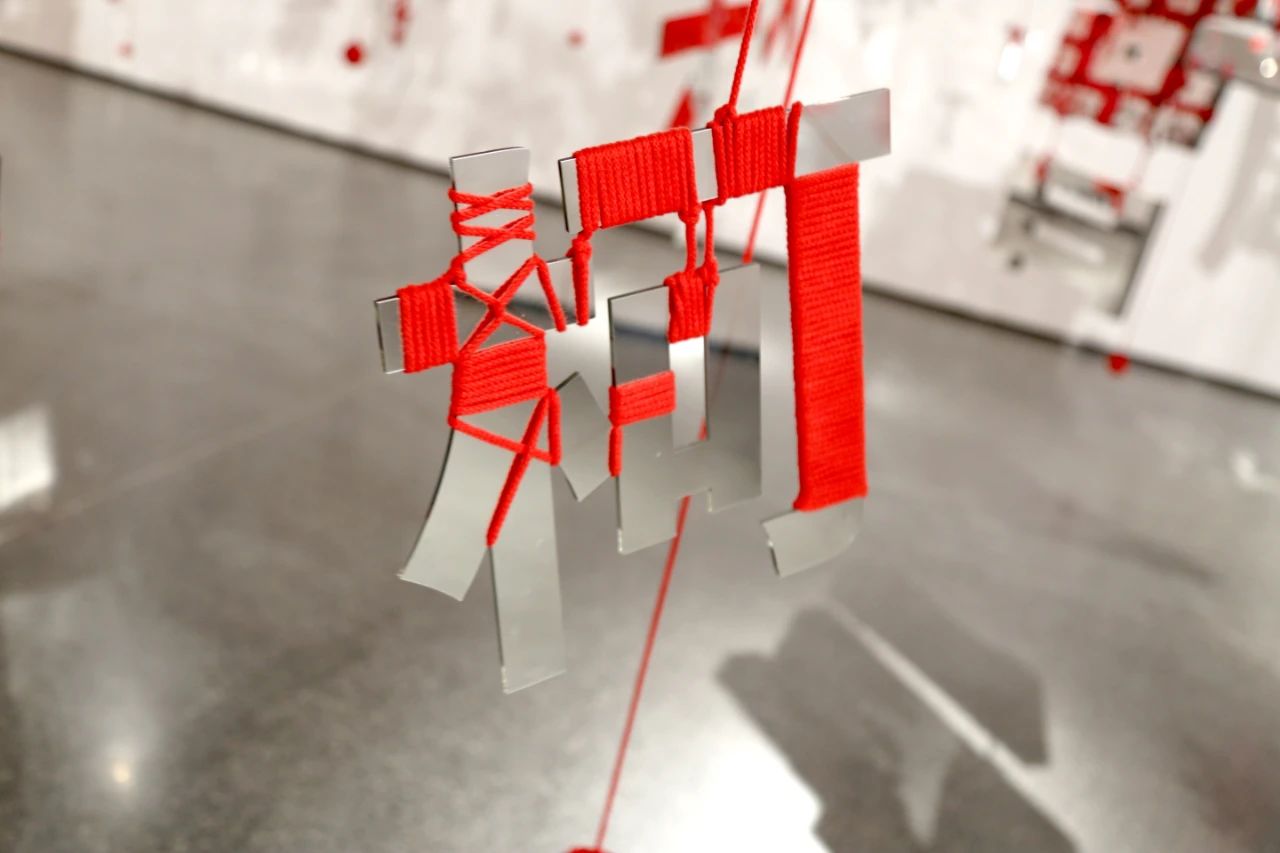

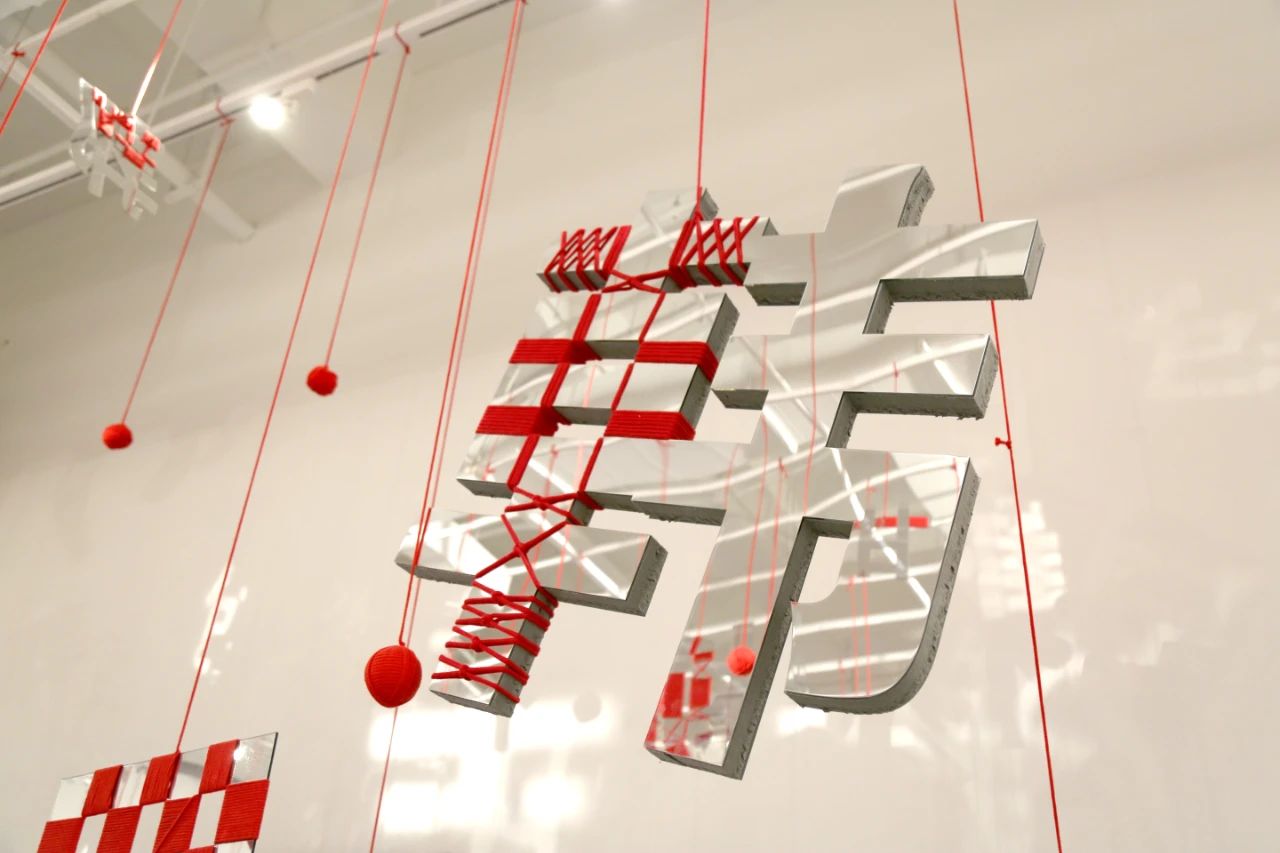

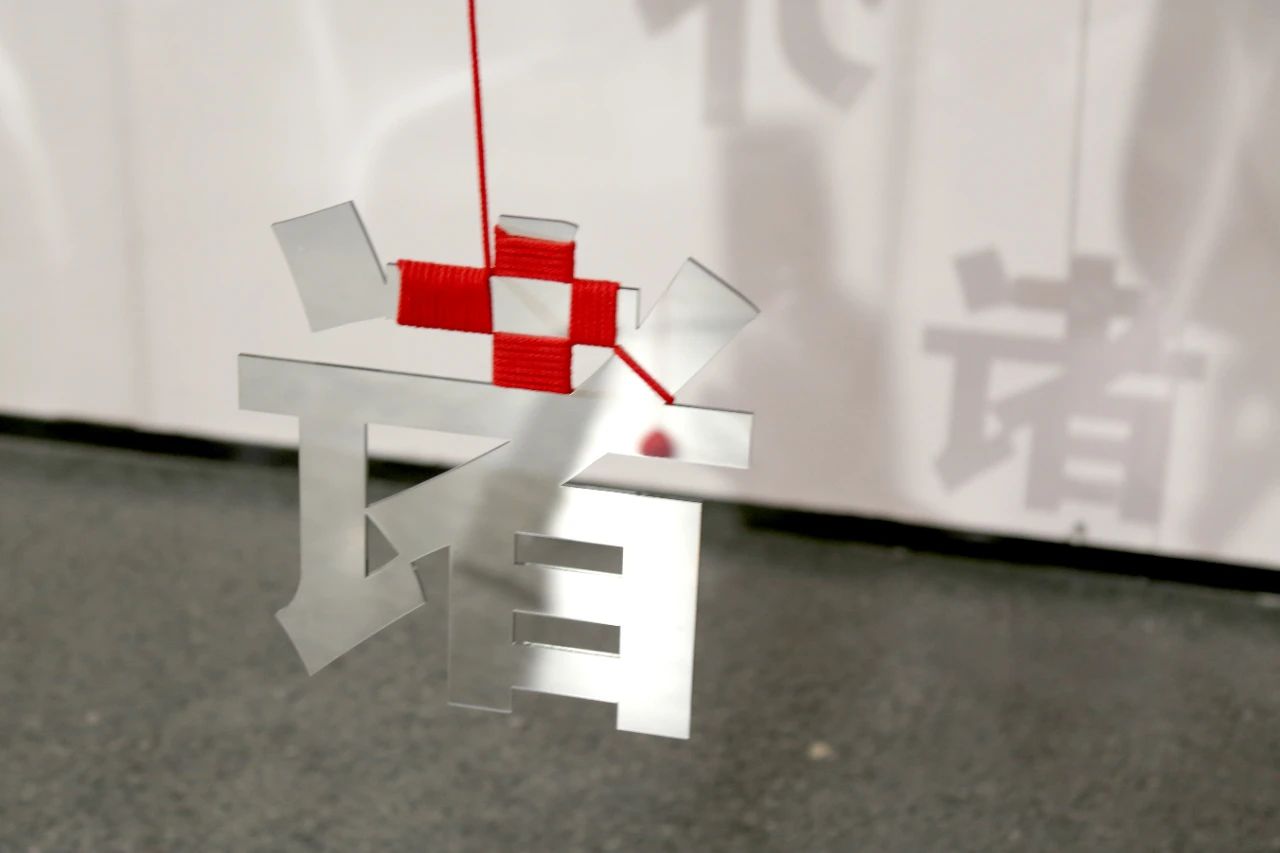

其实,以上两件装置作品,已经确定了李蕾装置作品的基本呈现方式——悬挂。当这种表达方式的观念潜力和视觉感受的独特性被确认后,李蕾加大了表现的力度,于是就有了这次的《源远流长》,这是由单件作品构成的个展,一件集合作品,占有独立的空间。大大小小二百多个汉字被她用绳索缠绑后,高高低低的悬挂在特定空间里。

我们先来分析“悬挂”,这既是李蕾的工作方法、也是她的艺术方式,具有本体和修辞双重意义。

我们知道,地球是有引力的,所以地球上的万物,只要有质量,都会被地球吸附,亦既搁置,自然地各安其位,人的感受则是踩在大地上才觉踏实。物品离开大地有两种方式:漂浮,或者悬浮,比重比较轻的物品,要么悬浮在空中,要么漂浮于水面,而漂浮于水面的物品并没有离开大地。所以物体离开大地的情形只剩下一种方n式:悬浮。除了羽毛、飞絮等偶尔会悬浮于空中,空中其实还有很多悬浮物,这些悬浮物多会造成空气污染。除此之外,我们要让物品不是搁置、安放,还有一种办法就是悬挂,或曰吊挂,人为的让其脱离大地,即意味着失去了依托和稳定性,给人的心理感觉是:不确定、不稳定,不安全、不踏实,这正是李蕾的感受。吊挂的同义词有悬挂、悬垂,这是结构因,果则是物体的悬浮、悬置状态。李蕾在谈创作感受时使用悬浮,基于现象学汉译语词“悬置”已经产生了更丰富的语义,我把李蕾使用的词语置换为悬置,这个语词也更符合李蕾作品的意蕴。

对于物体或事物普遍处于悬置状态的感受——李蕾有如下描述:“心下的感受是强烈的,周遭的许多事物,甚至许多情感似乎都悬在空中,这是一个平凡个体的切身感受,但又说不清楚缘由。”但她借用牛津大学人类学教授项飙的文稿为她做了解释:“悬浮是这样一种状态,人人都忙着工作,忙着追向一个未来。与此同时,当下被悬空了,除了作为指向未来的工具,没有其他意义。”

而有意制造的悬置,则超过了状态存在的层面,成为一种修辞,指向心理感受、生存经验,指向灵魂无法安顿的无意义感,找不到归家路的无归宿感。只是这种感受需要一个出口,需要视觉化,物化,才有可能探寻这种感受的缘由。这次她找到的视觉对象是标识中国姓氏的汉字。

进入其展场高高低低的悬挂物之中,稍加辨认,我们认出,这是一些源于《百家姓》的汉字,每一个汉字代表一个姓氏。它们共224个,其中90cm40个、60cm60个、30cm124个。这次,这些字不再是被拆解,而是一个个规范的方块字。

在此我们不用花费过多笔墨追述姓氏的历史及其意义,因为我们每个人都被姓氏命名。但我们不得不强调一下姓氏的重要性:中华姓氏是血缘宗族,是渊源世系,是部落族群,是人的繁衍生息、播迁交融、兴衰更替;是中华文明进化的轨迹,社会历史发展的缩影;可传承文明、解读历史、透视社会;是传统文化中生命力最旺盛、凝聚力最强、感召力最大的人文情结,是认同中华传统文化的基石。

但这些有明确字义和文化指向的汉字就这样被李蕾吊挂——悬置起来,脱离了汉字应有的环境,脱离了本应属于的某个名字、某个句段或文本,丧失了意义,成为一个个物品。

李蕾谈到了她在构思一场“只有呈现没有评判”的展览时,实际上做了社会学调查,所得到的“沿着大多数答案溯源而去,最终几乎全部都指向‘人’,而‘所有的姓氏’就是‘所有的人’”。她想表明的无非是,作为姓氏的汉字,为所有人代言,汉字的悬置,也象征着人的悬置。

无意义感无归宿感,本是一种现代病症,但时代发展到今天,不仅是更现代,而且超现代了。“超现代”并没有让我们超越人的无意义感,反而对无意义感受更加强烈。现象学哲学的意义悬置,并不指向人生维度,只是作为一种哲学方法。但在李蕾这里,首先被悬置的不是语词的意义,而是物体本身。她把作为符号的汉字物化,并将物悬置起来,使物丧失本来功能,清空了汉字的表意功能和文化功能。进一步,又将汉字还原为一个纯粹符号,使之没有所指,只有能指。形象寓示了当下姓氏的文化状态。姓氏今天不仅不指向作为姓氏汉字的遥远的血缘纽带,甚至和字义本身也没有了关系,例如当我们看到作为姓氏的“石”姓时,既不会认为姓石的人与石头有关联,更不会联想到历史上“石”姓曾经是粟特人的主要姓氏。在此,李蕾实际上陈述了一个事实,姓氏在今天只是一个符号,哪怕是象形字,也只是一个符号,符号其实具有任意性,与意义、文化无关。于是,曾经有着丰富历史文化内涵的姓氏,正如冠以姓氏的人一样,都是无意义的。

通过以上分析,我们看到李蕾装置作品已经形成的基本艺术手法——隐喻和象征。我们对作品的感同身受,证明李蕾达到了她想要的艺术效果。但问题是,姓氏能不能代表人?而且,现场的感受告诉我们,我们看到的不是人,而是字本身。置身于这个沉浸式的现场,观众看到的不一定是艺术家想要表达的,即使如此,这些大大小小,坚硬的,而且应该被注意到的是,这是一些被柔软的线绳缠绑着的晃动着的方块字,还是给我们强烈的刺激,也形成作品足够的张力。

让我们回到这些字,作为姓氏的字,关乎血缘传承,关乎家庭、族群,关乎身份辨识,更关乎每个人的自身身份认同,离开了姓(还有名),人将无法命名,人的确定性标识将消失,人的尊严也将受损。中国历来重视姓氏的复杂功能,有“行不改名坐不更姓”之说,不仅如此,姓氏还是重要的文化载体,而当承载如此丰富而又形态具体的姓氏汉字被悬置起来,也即我们不用汉字命名,那么,我们还有什么可能性?我们可以是A,或者C,或者一串数字吗?这是李蕾留给我们的问题。

如果说胡塞尔的悬置,是为了避免主观片面,目的恰恰是要回到事情本身的话,李蕾的悬浮,成为了真正的悬置——事物不再是自身,这确实是现代社会的普遍状况。当事物不再是自身有什么后果呢,我们来看具体情形,你的微信名是真名吗?你的微信头像是你的照片吗?显然,今天普遍情形是,本体并不对应现象,透过现象也看不到所谓本质,本质和现象分离,或者反之,本质和和现象本不能二分。然而,人类作为符号的动物,必须有一个符号来指称,现代社会和传统社会的区别无非是,传统指称是有内涵丰富意义确定的,今天的指称则清空了内涵和意义,符号的无意义恰成为人生之无意义感的一个注脚。所以,在技术主宰的网络世界,人作为单独的个体,我们不再需要与血缘和家族相关联的姓来确定身份,人符号化了,这种符号具有任意性甚至随意性,可以是一张图像,那么,几个字母,一串数字,又有什么不可以,这正是:“一切坚固的东西都烟消云散了。”

但作为富有文化关怀艺术家的李蕾忧心忡忡,心有不甘,她把每个人的姓做得大大的,不是写在纸上,而是悬挂在空中,让人仰望,让人沉思。看似悬置,其实是希望每个人找回自己的姓,或是忆起自己的姓,但是她的工作可能是徒劳的,因为我们已经遗忘得太久。

李蕾就这样以此作品切入时代、切入历史、切入了文化的深处,经由个人经验到族群关照、文化关怀,提出了情感、人生、哲学、文化和社会多方面的问题。自然,李蕾也成功地把个人的情感焦虑转化为文化焦虑,反映出她艺术视野的拓展和思考达到的深度。不仅使作品指向人生意义的根本追问,也成为文化的反思、批判和追问。而展览题目《源远流长》正是我们反思追问的起点:即何以源远?流向何方?意义何在?

事实上,李蕾的作品正是一种意义找回的努力,价值重建的唿唤。但我们试想当这些字被放回大地,重新排列,组成一个词或一句话,甚或像我们常常看到的,嵌在墙上成为一行标语。当字的意义被激活之时,意义也就被固化,于是,悬浮便成为锚定。而当物体一旦被锚定,意义被固化,其他的可能性也就没有了,所以,悬浮是否也是一种自由状态?悬置是不是一种等待植入?所以,自由和等待,不也蕴含着无限可能性!

2022年11月9日于江夏藏龙岛

刘茂平

武汉大学哲学博士,湖北美术学院教授,湖北美术学院副院长。中国美术家协会会员,中国美术家协会美术教育委员会委员,湖北省美术家协会理事,中华美学学会会员,湖北省美学学会副会长。从事美学、美术史、艺术理论和高等美术教育研究,策划艺术展览30余场。发表学术论文、艺术批评60余篇。出版学术着作与编着5部,主持参与国家基金项目2项,两次获湖北省教学成果二等奖。

文章标题:源远流长|刘茂平:悬浮与锚定

本文栏目:展览资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。