辛丑墨事—当代水墨在当代艺术文化发展中的作用

前言

“辛丑墨事”作为展览名字,是策展人在强调牛年里中国美术界发生的一个水墨事件,也就是这个在山东济南开启的当代水墨六人展的重大展事。用王鲁湘老师的话来解读,单就字面理解,辛是味觉,丑是视觉以及两者引起的心理反应。而我想,这都是对人感官的一种刺激,就是一种味道,这种味道恰是艺术作品里非常可贵的审美要素。如果一件作品平铺直叙,语言形式司空见惯,形象塑造毫无感受,情感苍白,那欣赏起来一定索然无味,如同嚼蜡,更谈不上作品的创造性了。

作品的高低还有格调问题,有些作品仅是悦人眼目而已,有些作品却能震撼人的心灵,给人以启迪或振奋。这样的作品读后让人有浑身过电一般的神经触动,这是作品、作者和观众有了链接,产生了共鸣。它可以是刺目的是疼痛的是苦涩的是悲壮的等等感受,那是一种生命体验的传达,并且是深刻的。人间正道是沧桑,凡伟大作品一定含有辛辣艰涩的情感,具有醇和厚的品性。这才是具有艺术价值的作品,它承载着作者的精神诉求和思想担当,而不是隔靴搔痒。

田黎明的画宁静恬淡,意境清雅,气象朦胧,光和色是主题,人物符号化,实景虚幻化,手法细腻直入心性。刘进安笔墨自由桀骜,心境平淡本真,形象朴拙真切,语言刻而不薄,情感超负荷承受精神迫压,属于思想深邃的艺术家。袁武人物画墨团团里见天地,在厚重、坚定、力量和崇高精神状态中内心充满对大自然大宇宙气和神的敬仰。邢庆仁画画四两拔千斤,蜻蜓点水地完成气势恢宏、博大厚重的鸿篇巨制,相反亦然,用很大的力气也可以画出很轻松的画,把乡土题材画的很洋气,笔线刚正不阿,画面朴实亲切,气息敦厚实在,既传统又现代。他和袁武是金奖画家,都很有自信,这自信来自于才能和地位,还有执着和性格。这自信表现出力能扛鼎,挫而不败,表现在大胆创造和特立独行。张江舟将沉重悲情的生命认知转化为轻松流畅的笔墨语言,传达出精神的诉求和生命的感召,在欢愉间诉说着觞阙与苦楚。姚大伍的花鸟意象是在繁复错综意识的夹缝中获得,在传统思维和现代情绪的结合中产生。

《辛丑墨事——当代水墨六人展》中的六位画家,有自己的学术定位、价值取向和风格面貌,有天赋异禀和开拓精神。他们是上世纪85思潮之后继续踏着创新步伐前行的画家,或借鉴西方,或中西融合,或回归传统,或在民间艺术中寻求启迪,但有一个共同特点,那就是离学院派、离写实风格、离具象手法越来越远。

这也许就是艺术的方向,离生活远些,离精神和思想近些。

陕西省美术博物馆馆长 王潇

“美谈”现场

编者按:2022年8月13日,第36期“美谈”《辛丑墨事—当代水墨在当代艺术文化发展中的作用》在陕西省美术博物馆进行,邀请《辛丑墨事——当代水墨六人展》学术主持王鲁湘、参展艺术家田黎明、刘进安、袁武、邢庆仁、张江舟、姚大伍及陕西省美术博物馆馆长王潇做客。

本期“美谈”以线上线下的方式同步进行,艺术家们各自谈了创作心路历程,自己绘画题材的改变与坚守,工具材料的守界与突破,画面表达的含蓄与反叛,传统笔墨的突破与创造,对社会向往的表达,以及对历史责任的沉淀与思考,同时还讨论了一些大家关注的关于中国水墨绘画艺术的公共话题。现场观众掌声雷动,直播浏览量达到8万多人次。

(以下内容节选自现场实录)

王鲁湘,中国国家画院美术理论家、香港凤凰卫视高级策划、评论员、主持人

王鲁湘:尊敬的郭全忠先生,尊敬的各位来宾,各位西安的朋友们,还有通过线上平台收看我们直播的听众朋友们大家下午好!

“辛丑墨事”展览今天在西安的陕西省美术博物馆举办这样一个线上及线下的“美谈”活动,以对话的形式进行学术交流。请允许我先介绍一下参加活动的几位嘉宾,包括“辛丑墨事”的参展艺术家。首都师范大学美术学院教授、中国国家画院研究员刘进安,中国美术家协会理事、中国国家画院研究员邢庆仁,中国国家画院院委、研究员、博士、硕士生导师、俄罗斯艺术科学院荣誉院士张江舟,国家一级美术师、中国画学会(美国)名誉主席姚大伍,陕西省美术博物馆馆长王潇,还有两位不能到现场,一位是田黎明先生,还有一位袁武先生在美国不能回来,这两位通过事先录好的视频参加我们的讨论。

我先介绍一下“辛丑墨事”的缘起。辛丑是农历辛丑年,辛丑在中国的历史上60年一轮回,每一次轮回到辛丑年都要出很多事情,不管是来自大自然的还是来自社会的,不管是来自国内的还是来自国外的,总而言之,它是一个比较动荡的年份。因此谈到辛丑年,我们很多深知历史的人都会有一些隐隐的担忧,觉得这一年会闹点事,果不其然就是疫情,闹得全人类不得安宁,完全打乱了我们人类社会进展的正常秩序,也打乱了每一个人的正常工作和生活节奏,带来了巨大的集体焦虑和困惑,引发了很多精神疾病的问题,至今疫情还没有完全解除,什么时候能解除,我们还不知道。在这样的病毒面前,我们人类几乎到现在为止对它是无能为力,除了全社会动员起来的社会性防疫以外,我们几乎没有办法,而且它还不断的跟我们打游击战,不断地变异。很多艺术家的正常工作和生活,包括创作的节奏被打乱以后,进入了从来没有过的一个焦虑心境,然后他们开始反思这个现象。

……

于是我们几位在北京经常交往的艺术家朋友,就商量着在辛丑年,办一个以人物画为主的水墨画展览。邀请参展的几位艺术家都是在中国美术界各个美术机构、美术单位里的学术带头人,同时也都担任着一定的行政领导工作。年龄都是在60上下,最小的姚大伍接近60岁,其他几位已经过了60岁,年龄接近,是一个时代的人。同时,他们出名都很早,很年轻的时候就已经在美术界立定了自己的脚跟,很早就有了自己的艺术风格面貌,在将近30年的时间里他们其实一直是中国水墨画界的弄潮儿。他们的创作,整个社会,整个中国美术界,包括收藏界都很关注。

……

“辛丑”,作为一个词,说的是去年农历纪年的这一年,一批画水墨的画家用水墨作为他们的工具,作为他们的语言,在言说一件事情。

……

同时,“辛丑墨事”也可以从字面理解,“辛”是一种味道,中国古代结合五行,辛酸甘苦咸,辛是一种味道,这个味道组合成一些词语,比如说辛辣、辛苦、辛勤、辛劳,这都是在现代汉语里面经常用的一些词语,这些词语都有一个中心词就是“辛”字,凡是和“辛”字组合的词,其实都不是那么平滑、柔和、美好、甜蜜。还有一个是“丑”字,这是在今天特别容易引起误解和争议的词,因为“丑”字面意义上丑陋、丑怪、丑恶都是不好的东西,可是熟悉世界美学史的人,或者有过一些美术史基本知识的人就会知道,审美之外还有审丑,比如说滑稽、喜剧,崇高这些审美范畴其实是包括在审丑里面,和审美是两个平行的范畴。

……

通过这个展览,其实也想进一步推广一个艺术演化的事实,人类艺术的演进就是通过一代一代的这些前卫艺术家对美的范畴和美的经验不断地突破,然后才走到今天。人类的精神世界才开始变得越来越强大,因为审丑需要强大的心理。他们都是以墨为工具、为语言,水墨是我们中华民族一个伟大的发明,这个伟大的发明在文人的手里玩了几千年,然后有了书法和水墨画。书法和水墨画是整个人类美术现象里面一个非常独特、独有的中国现象,具有强烈的地域性、民族性,这种文化属性造成了它在跨文化传播交流中的一个障碍。因为文化属性越强烈,在跨文化交流过程中就越困难。在今天全球化的时代给了水墨画画家一个新的挑战,就是如何使拥有如此强烈文化属性的水墨画种、水墨语言、水墨表达形式能够具有跨文化性,能够进行国际化交流,这是他们面临的很大困境,也是他们要完成的任务。

……

第一轮请每一位艺术家谈一谈自己的心路历程,因为很多观众特别想了解每一位艺术家为什么这么画画,你们是怎么走到今天这条路上,以及你们想要表达的东西是什么,让你们困惑的东西又是什么。第二轮的时候每个人结合创作讨论一些关于中国艺术,关于水墨的公共话题。

张江舟,中国国家画院院委、研究员、博士、硕士生导师、俄罗斯艺术科学院荣誉院士

张江舟:我们这个年龄阶段的人,步入绘画开始学习的路径基本上属于“徐蒋体系”的写实性人物画,就是大家比较熟悉的蒋兆和与徐悲鸿两个人创立的用毛笔相对比较写实的水墨人物画,创作方法基本上属于现实主义的创作方法。

……

我真正开始思考,想画自己的东西是在2000年前后,感觉应该去寻找一些和自己内心体验相关的东西。

……

2000年从《00状态》开始我画都市题材,中国画都市题材本身就是一个问题,过去留给我们大量画古装和少数民族、画农民的作品,画都市本身就是一个很大的课题。为什么画都市?我当时有一个非常执着的观念,觉得中国画好像不仅仅只是中国画,我认为艺术应该和社会、文化发展的这根轴线有关系,艺术不应该游离在整个社会进程的轴线之外。如果脱离,我认为是不负责任,也是一种立场和态度的丧失。希望通过绘画建立一种我的价值判断,建立一种我的文化理想,希望我的画贴近当代人的生活。我认为现代文化最大的表征就是都市文化,随着都市文化的建设,我们生活在都市当中的人从精神情绪到价值的裂变产生一系列问题。

……

疫情期间确实给我们带来很多思考,人类到底应该怎么做,和社会的关系到底是什么样的,有一些事情我们需要深刻的反思,需要去思考。你会有很多对于生命的价值意义、生活意义和人的意义的思考。这批画作我认为更多是对我在疫情期间、封城期间内心情绪的一种传达,这种传达能在画面中找到一些无奈、压抑、抑郁等等,也希望这批作品能够使观众更多的去思考一些问题,这也是我一贯的创作方式。

……

我记得和袁武、梁占岩三个人在一所院校跟学生对话,学生提了一个话题,问对画画创作中用照片怎么理解?记得当时我是这么回答,早期是离不开照片,到现在搞创作偶尔也会用照片做一些参照,但是我心目中始终有一种理想,希望有一天彻底扔掉照片,永远都不用,这样才能进入一种完全的、主观的、自由发挥的创作境界,这些年我的创作想努力摆脱照片的影响,形成自己的造型和语言方式,希望能够为我更自由的内心表达、情感表达发挥作用。

张江舟《有霾的春天》水墨设色200cmx400cm2021年

刘进安,首都师范大学美术学院教授、中国国家画院研究员

刘进安:大家好,我简单介绍一下这几张画的产生过程,原来我是比较反对为展览画画的态度,觉得那样会有失平常的水准。

……

我们处在社会当中,不可能无动于衷,不可能没有感觉,不可能按照平时创作的路径再创作习惯的作品,这也不是我所追求的。但是,面对这么一个环境和真实的世界,我们有没有能力?我是这样想的,最起码我们有能力用更好的方法、用更好的形象、图式,表达、说明当下我的心境,和因为环境产生的一些想法,所以这也是长期以来从事绘画当中最困扰我的一个问题。

……

90年代的时候我曾经试图用材料改变中国画的视觉感,我用了一些云母粉、板刷、胶的材料实验,做了一些东西,当时叫实验水墨,我觉得可能就是内心的需求。后来随着水墨路径的发展,在前几年,我带教学和工作室,向学生明确表达了我对中国画界限的说法,中国画必须有界限,如果没有界限中国画会被突破的没边没檐,有界限才可以改变中国画的面貌,才能针对具体的问题去探索和实践。越过这种界限,对我来说也是一种考验,我觉得自己是不足的,所以这几张画没有从头去做,把近两年画的不成熟的作品重新拿出来做了尝试,突破了水墨技术所涵盖的手段,运用一些材料进行了破坏。

……

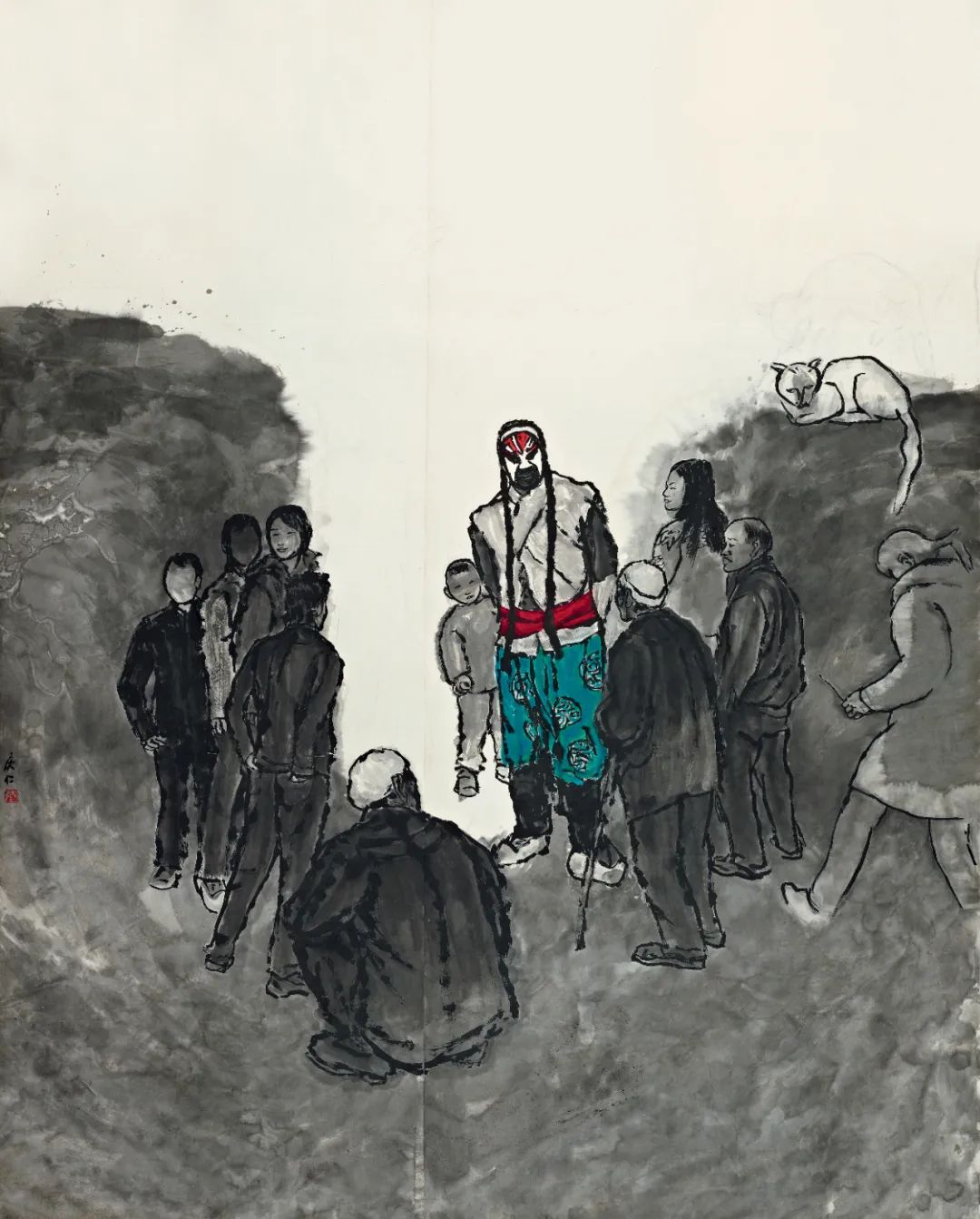

关于表达,我面对生活特别困扰的一个问题就是,通过用形象的手段,不能充分的表达我们的思想、表达我们的认识。有几张画我还是画的人物,通过人物表达的是什么意思呢?我觉得人生活在社会中大部分处在尴尬状态,毫无目的。目的实际上是一种社会形态附加的东西,我这个说法比较中性,其中有两张画我画了一群人,就像展览开幕式一样处在一种被动尴尬的状态,两个手搭在胸前,我采用了这么一个生活的场景,也是试图通过这种无目的的、尴尬的一种状态,能够体会到人的背后是不是存在一些什么东西,它是一个自然人,还是社会人,还是生活在毫无知觉的环境当中。我也是通过一些非常不成熟的想法,试图来迎合我们目前所处在疫情下的一种心理需求,这是我的几张画的产生过程。我画了七张以后,到现在没有再画一张画,我画不动,觉得自己没有办法来应对目前所处的心境,最起码我是没有情绪的。

刘进安《引,今天是哪一天》纸本水墨275cmx346cm2021年

邢庆仁,中国美术家协会理事、中国国家画院研究员

邢庆仁:刚才谈到农村、农民,我就是地地道道的一个农民,在农村生长、生活了15年。15年作为一个人,他的世界观已经形成了,所以我今天还很荣幸自己是一个农民,但实际上我也不是农民了,已经进城了,接受了教育,后来从事了美术创作。

……

我生长在农村,表现的是农村题材,但是我接受过教育,觉得不能以农民的身份去画农民,这是我思考过的东西。有一个记者问我,人家说看不懂你画的画。我说不光你看不懂,有时候我也看不懂。他说你的画里有一个小孩在画面里奔跑,他怎么在跑,要干什么去。我说那个小孩可能是我,小时候的我。他说你干什么。我说我跑出来了,跑出来创作了这一幅画。

……

我觉得老家的土地上演绎过很多世界名画的故事、场景。比如说波提切利的《维纳斯的诞生》、委拉斯盖兹《镜前维纳斯》,梵高的《乌鸦与麦田》我老家的半塬上到处都是那个样子,我感觉这些世界名画在老家的土地上复原了,当然不是一模一样的,这个给我产生的启发和影响非常深远。

……

我觉得,有时你画的越真实,真到极致的时候可能还会抽象,你越想寻找抽象,那你是找不到的,抽象不是你想抽了它就像了。我在上兴国寺老美院的时候我说陈忠志老师你看我画的画,提提意见,他不吭气,推门出去的时候说邢庆仁,形不准。学生哗然一笑,后来我刻了一个闲章叫邢不准,但是我认认真真画的从来没有画准过。我今天为了往准地画,有的时候还打方格,我想看看是我眼睛准,还是方格准。最后我发现从艺术的角度,我眼睛准,从方格的角度又是另外一回事。我今天要把这种真,变成我的一种抽象。

最后讲一句话,不管是表现乡土题材还是表现城市题材,还是表现某一个重大的历史事件,艺术作品肯定冥冥之中有一种协助或者是帮助,我觉得没有这个可能还是会出问题的。

……

所以搞中国水墨画,不管是哪一个序列,我觉得不忘初心,不忘本。我觉得毕加索、马蒂斯、齐白石没有忘掉他的本,我觉得初心不能改,你就是想画画,念牛就念牛,照样头上会放光。不管是中国画创作还是其他艺术门类,“神”会给你助力,真诚很重要。不管是画什么,我就是真诚,我感动了,感天动地。

……

邢庆仁《霸王》265cm×170cm 2009年

姚大伍,国家一级美术师、中国画学会(美国)名誉主席

姚大伍:我是一个花鸟画家,从小学习的时候就是从花鸟画入手,花鸟画从古典到今天对于我来说是非常熟悉的,一路学习过来但是后来出了问题。从我的角度去看花鸟画感觉它有一种不变的模式,这种模式也深深的困扰着今天所有花鸟画家的创作,似乎所有的花鸟画家在当代文化的现象下无法转型到今天的状态,与今天的生活、状态完全隔离了。艺术与时代文化、时代生活是分不开的,一旦分割就不存在价值了,我想这是今天所有花鸟画家面临的痛苦。刚才听了几位老师讲他们的创作和生活都是不可分割的,但是唯独花鸟画成了一种套路式的模式,这是我近些年的痛苦,在这种痛苦的趋势下我力图尝试改变它,想用一种新的视角和新的方法为花鸟画找到一个突破的窗口,看看能不能找到一条路走出来,让花鸟画能够顺畅的转型到今天的文化状态。

于是大家看到了展出的这些作品,这些作品是我近年来想办法突破的一个状态,正像王鲁湘老师说的,我把鸟看成人,把鸟生活的环境、画面当中的环境当成了自我能在里面生存的状态,我感觉每一只鸟都是我自己,在画他们的时候,每一只鸟,每一个眼神我都让它有所体会,这就是王鲁湘老师说的拟人化。我尝试的这些作品有一些在当时觉得很满意,今天再看的时候已经感觉有一些地方不如我意了,可能下面会进一步的更大胆去做一些更新的尝试。实际上花鸟画跟其他画种应该是一样的,同样都是艺术领域当中很高的东西,作为花鸟画家也应该能够创作出更好的作品。我觉得花鸟画一定会在我们将老去的这一代人手里重新树立起来,这是我的想法。

姚大武《瓶花与玩偶》200cmx200cm2019年

田黎明,中国画学会会长、中国艺术研究院博士生导师

田黎明:我就谈点自己在创作中的想法,谈一点个人的体会。鲁湘老师说,田黎明是卢沉先生和周思聪先生的学生,那么你的画法和先生们又是这样的不同,问我是怎么样去考虑的。实际上在这个创作渐变的过程当中,我受导师的影响是非常之深的。记得卢沉先生在课堂上经常讲到,创造精神放在首位,文化的发展靠创造精神向前推进。我理解的卢先生讲的创造精神是在传承和创造,有这样的一个链接,没有传承,没有基础,那么创造从何而来呢。卢先生也讲到,在现在的基础上发展,所以卢先生强调创造精神是在传承的基础上来发展的。这样的学术理念对我们后续人影响至深。

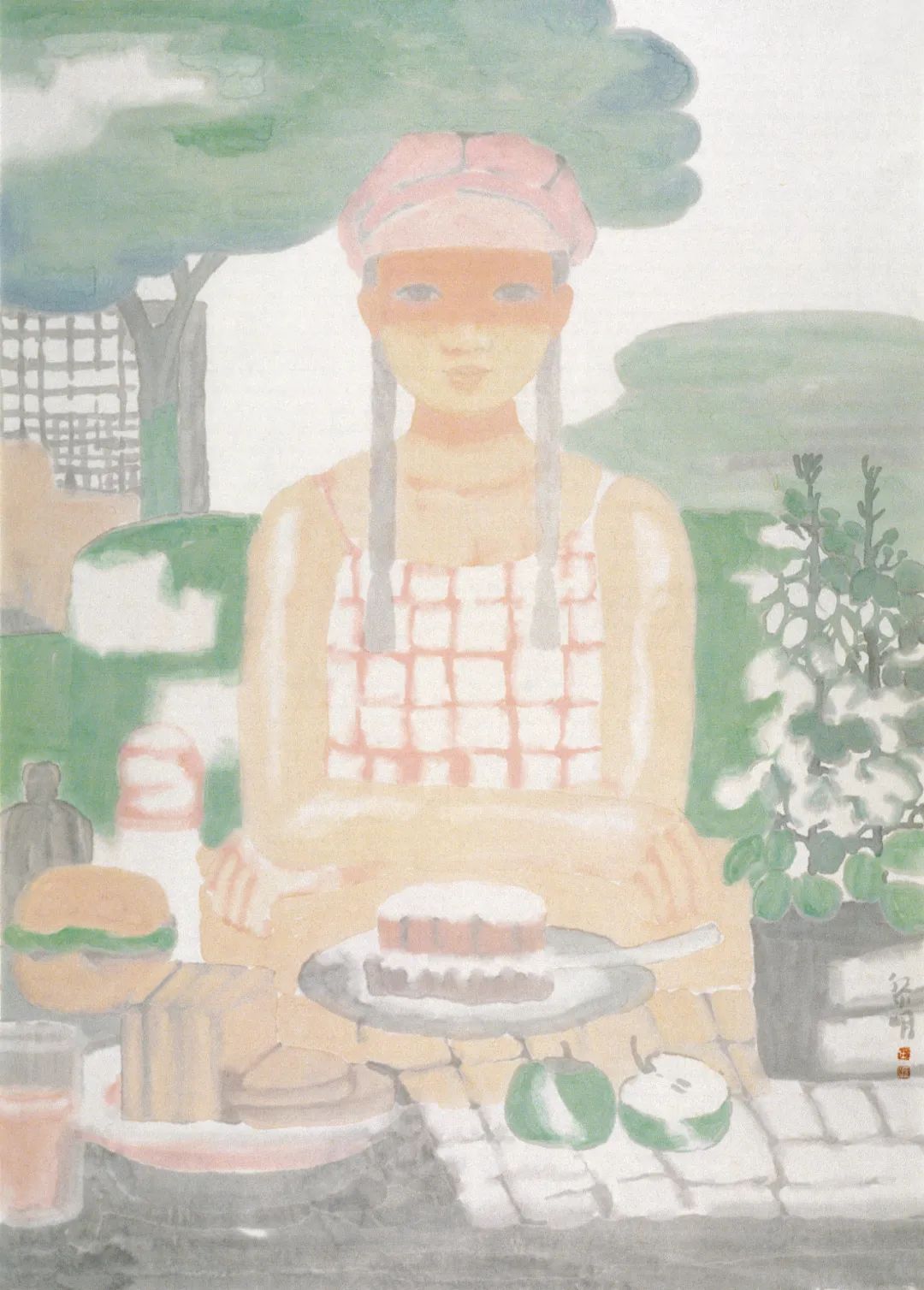

我自己在写生中的体会,就是要在写生中思考,把写生对象与自己生活的感觉,或者从审美上的感触联系起来。如何在联系当中去寻找绘画的表达方式?我记得在课堂上带着学生一起画一个戴着草帽穿上村姑衣服的女孩,画时我想到了1987年曾经带十几位学生到山东微山岛一带写生体验生活。记得我们是坐船去的微山岛,船在湖面上行走了近两个小时,当时是夏日,湖面上的水蒸气特别大,接近微山岛的时候我看到微山岛是一个朦朦胧胧的剪影,这是一种在自然的环境中的体验。进入岛上以后,我们的学生就开始到乡村写生,画村景、画老乡,老乡对这些城里来的学生特别的热情,其实他也不认识我们,对于乡村、对于他们来讲我们是陌生人,但是他们就把我们当做亲人来对待。到老乡家画写生,他们把花生、红枣拿出来给我们吃,那时候在乡村这些都是非常珍贵的,学生病了房东给学生做病号饭。老乡们对我们这样不相识的人有一种信任,有一种诚信贮存在他们的身上,他们的血脉当中,让人感受到了中国文化所倡导的朴素的大美,真善之美。这种美在我心里留下了深深的印象。在课堂上表现对象的时候我就想到曾经遇到的老乡,也想到了我所经历的自然景观微山岛朦朦胧胧的美感。正是这样的一种直觉,促使我用自己的想法来表现对象。

……

田黎明《归园》69.9cmx37.4cm 2020年

袁武,中国美术家协会理事、中国画艺术委员会副主任

袁武:我就谈谈近几年的创作思路和作品题材的构成。

许多年来我因为是体制内的专业画家,所以作品一直遵循着现实主义的创作道路,画了许多现实生活中的社会公共题材,即所谓的主题性绘画。可是近几年来我越来越觉得现实主义的主题性绘画,对于画家来说是一个伪命题,主题性绘画实际上只有一个歌颂的主题和使命,是在不断的重复和表现社会上的各个纪念日的盛典现场、盛典的场景,而作为一个个体艺术家来说,生命的历程中是有许多属于自己的主题。在现实生活中,人的心理构成也是复杂的,对于现实生活和现实主义艺术的理解也是千差万别的,所以一个当代人的良知和情感是怎样去关注当代生活中人们的命运,是怎样以一个当代人清醒的认知去梳理历史尘埃中更接近真实的图像,这才是一个艺术家的冷静和真诚,这样的作品才能有力度和意义,创作者去表达现实感受,才能完成内心的平衡和反省,才能使作品有历史价值和人性的高度。

……

这些年我完成了《大昭寺清晨》的一个系列,有一百多幅,作品是在表现藏族同胞有虔诚信徒朝拜的肖像,宗教信仰的力量在他们身上的那种体现一直震撼着我。所以我用将近四年的时间画了这个系列肖像。另外一个系列是《大江东去》,我表现了百年以来这个民族做贡献的一些形形色色的人,他们在历史中或者是教科书上可能褒贬不一,但是我认为他们都是有民族贡献的,我愿意为他们每一个人做肖像。

……

绘画作品一旦完成了,作品的艺术价值就由作品本身去决定了,评判艺术作品价值的标准总是有各种角度和观点,所以才有了各种不同理念追求的艺术家和各式各样的艺术作品,时至今日人们总是对新的价值标准不停的进行寻找,作品在何等程度上体现出什么样的价值标准,也是当今有想法的艺术家的困惑,我也在其中。

……

艺术家对社会、对生存应该有沉重的忧患意识?还是修炼达到超脱的境界?这是艺术家对生命不同的认知和对艺术的不同理解。艺术作品的价值在这里也就得到了不同的待遇,这是艺术家不能左右的,但是艺术家能左右自己的作品,创作出一个什么样的作品,怎样代表自己的作品,这应该是艺术家永远的追求。

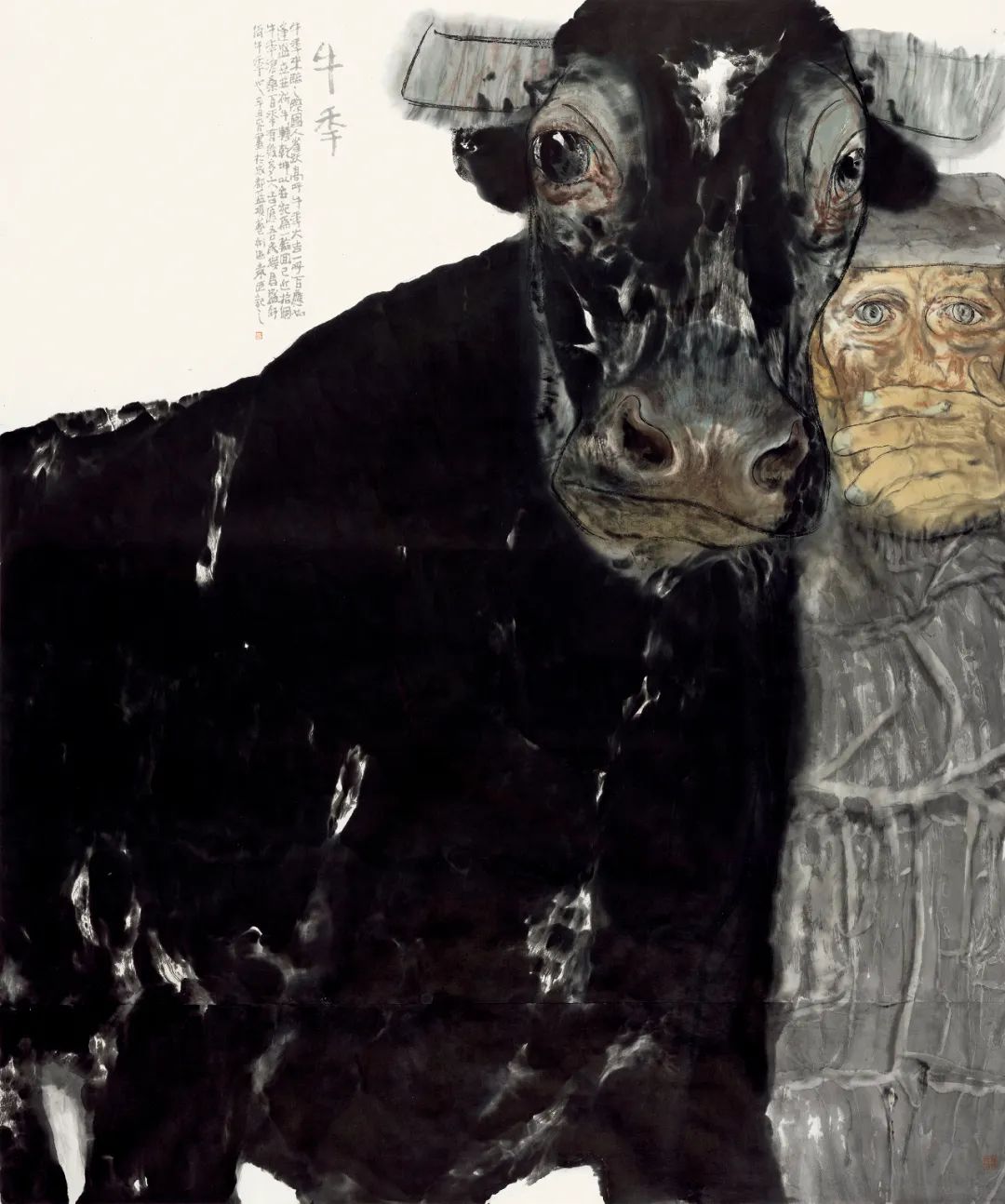

袁武《牛年》240cmX200cm2021年

王潇,陕西省美术博物馆馆长

王潇:首先对大家的到来表示欢迎,今天在台上除了主持人之外,四位老师都是参展画家,我作为这次主办单位的服务工作人员,有幸邀请到“辛丑墨事—当代水墨六人展”在我馆展出,并且邀请他们来到“美谈”这个平台进行学术交流,我想肯定会给陕西的中国画创作带来一定的影响,他们的学术风格和精神对陕西来说是清新的。

关于学术理念和风格面貌,和人物画从早期到现在的发展历程我想谈一下我自己的一点体会。刚才有老师说画乡村题材的不多了,实际上在陕西有郭全忠老师、张立柱老师、邢庆仁老师,我也是从小生活在农村,画农村题材的。为什么画这个题材,一是陕西这块土地有厚重的历史和秦腔的艺术积淀,是一个比较苍厚的地方,加上我是从乡村来的,对于乡村的了解比较透彻,情感投入比较多,我的血液里面流淌的都是农民身上的气质、精神面貌和性格特征。画画的过程当中,作为中国画画家不管用什么形式、什么笔墨、哪一种风格,你肯定无形中透露出对所表现对象的一种认知,这一点我从开始到现在都是比较真实的。刚才说的“徐蒋体系”,到中国写实人物画,到文人画,到学院派,到现当代的各种形式,这一路走过来,我个人从写实人物画向写意转变的过程中,受到郭全忠老师的影响非常大,20多岁上大学的时候,大部分人画的都是写实人物画,刘文西老师也是画陕北的,有很多扎实的学院派画法,包括郭老师画的《万语千言》,用他当时认知的表现形式很真实的反映生活和个人的情感。他放弃现实生活的人物具体形象,把中国传统的笔墨语言、本体语言用个人的情绪和他对中国画的认知表现出来,同时又表现现实人物生活、现实人物形象、真实人物形象,郭老师结合的非常到位。

当时那个年代也在重视研究黄宾虹的本体语言,很多人物画家也吸收山水画家里面的随意生发的写意性,抒写性情的笔墨语言,一直到现在创新型的艺术家、人物画家,大部分都有新的面貌,这六位画家他们在学术的道路上没有停止过创新开拓的精神,一直在探索,而且走在前面,有了个人的面貌,这一点非常不容易。除了这些之外,探索中国画创作的这一部分人也都在想办法突破,但突破的方式有很多种,有一些现在在追求形式上的、图式上的变化,一种创新,我自己认为形式有碍于情感的表达,情感是中国画创作里面最基层的东西,然后是精神,最后是思想。形式这块的突破相对比较容易,这种画给人感觉仅仅是一个面貌,读不到更多的东西,我觉得真正的创新和突破是我们发自内心的来自于自身深刻的生命体验,如果没有体验,你这学一点、那学一点对中国画将来的发展未必能起到很好的作用。体验和真诚对画家来说是最重要的。

我就谈一点自己的感受。

······

王潇《幕后》200cmx180cm 2019年

“美谈”现场

展览现场

文章标题:美谈|辛丑墨事—当代水墨在当代艺术文化发展中的作用

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。