清华艺博邀您一同云欣赏艺博馆藏的向逢春制建水紫陶残帖长颈瓶,感受建水紫陶及其独一无二的装饰手法“残帖”的魅力,希望能丰富您的生活。

百年逢春陶皿秀

清华艺博藏向逢春制建水紫陶残帖长颈瓶

典藏部 桂立新

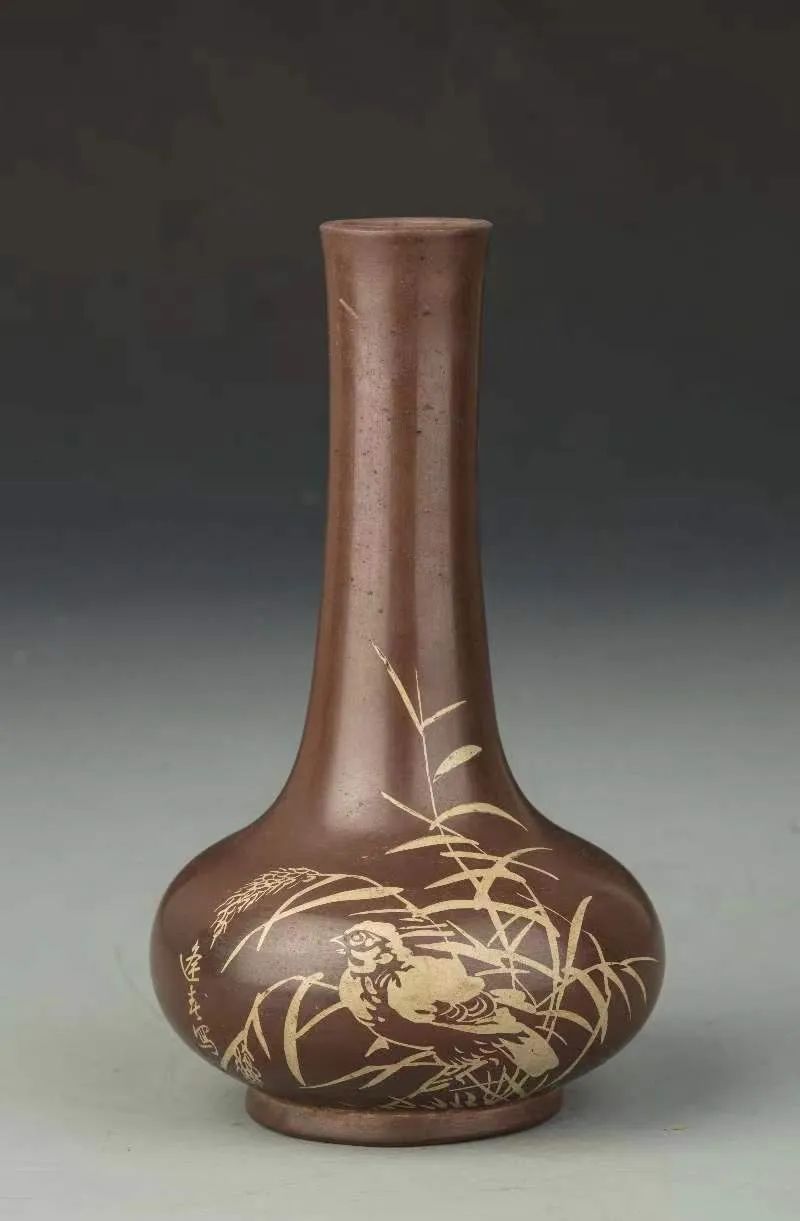

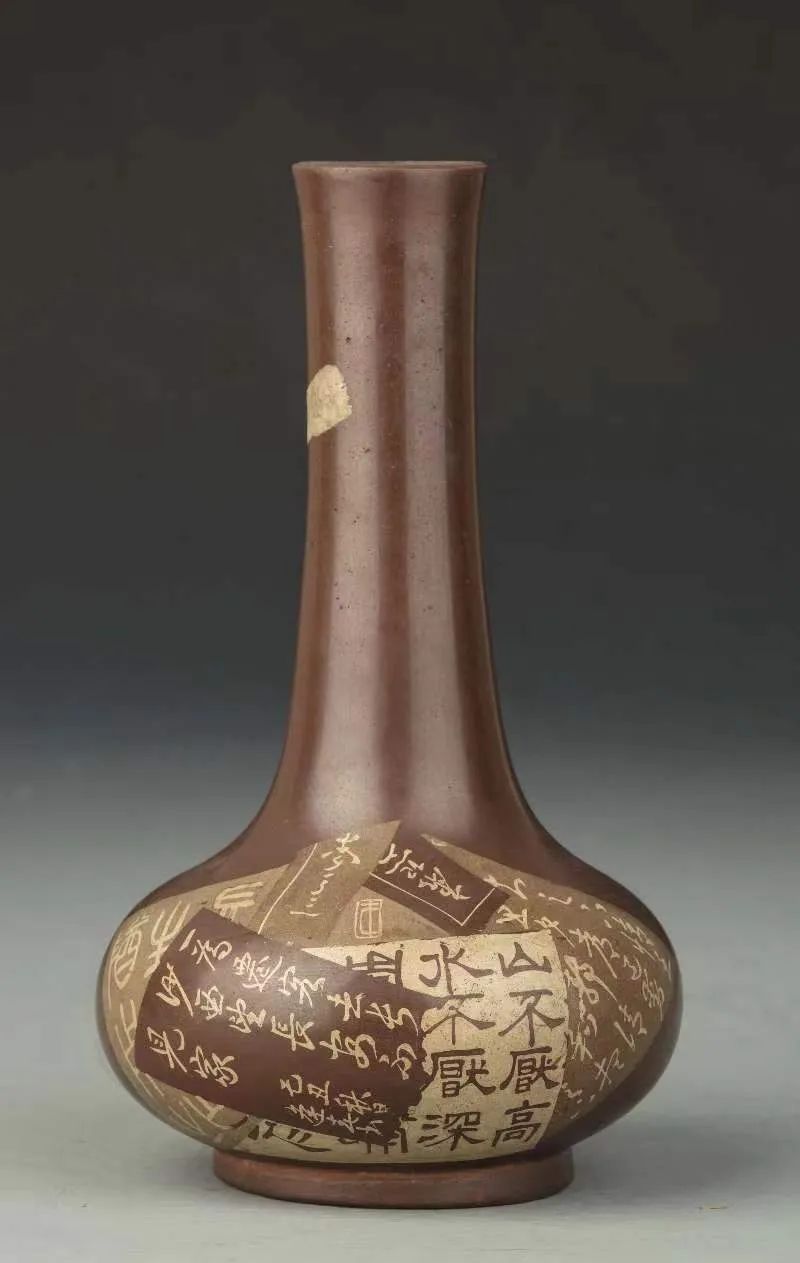

在清华大学艺术博物馆的陶瓷藏品中,有一件建水紫陶刻填残帖长颈瓶,口径4厘米、腹径11厘米、足径8厘米、高23厘米。此瓶细长直颈,平口,圆腹,圈足。器型规整,莹润周正,特别是在紫红色坯体上,装饰以黄、桔黄、桔红等色彩的碑帖、图案,凸显出紫陶特有的古拙苍凉、断简残缺之美。

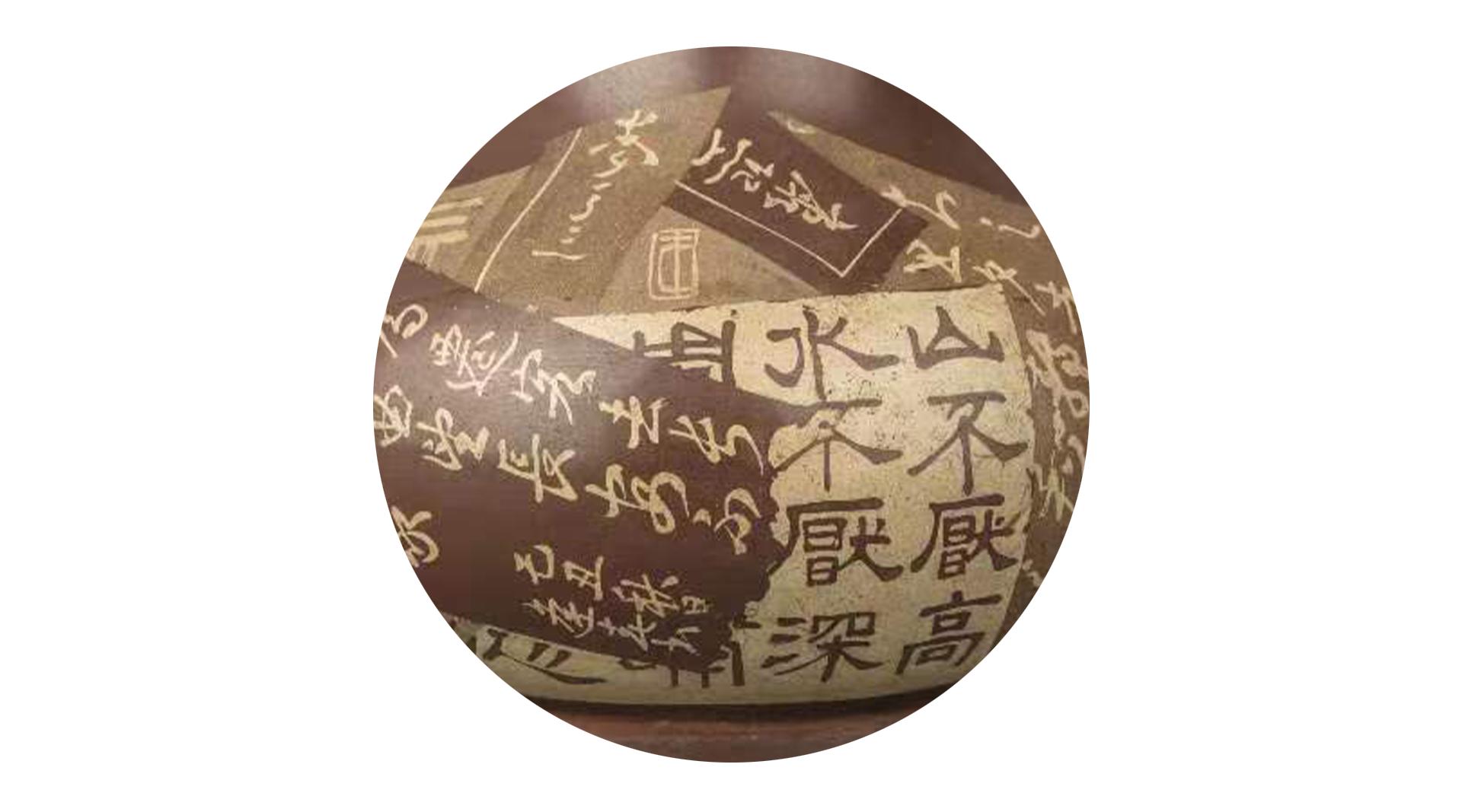

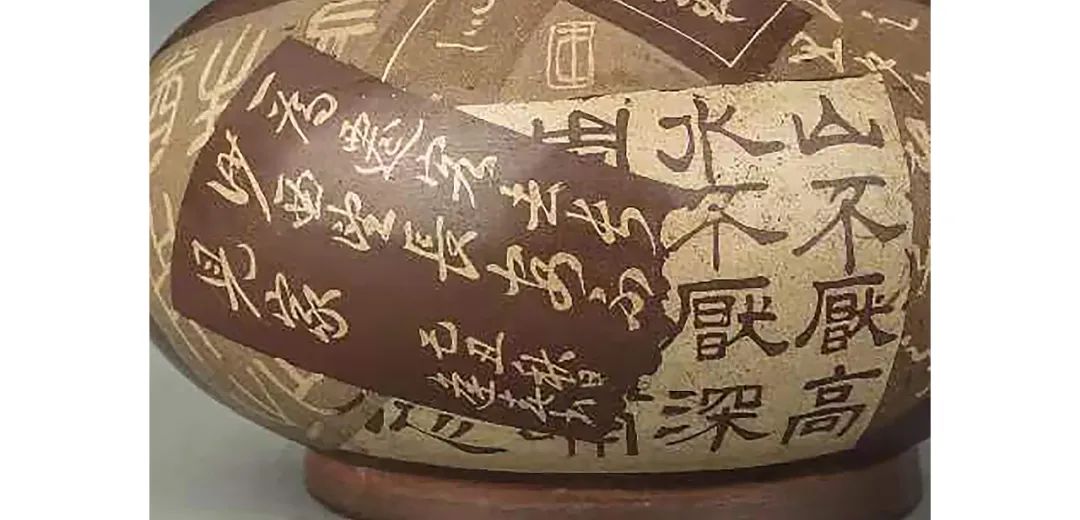

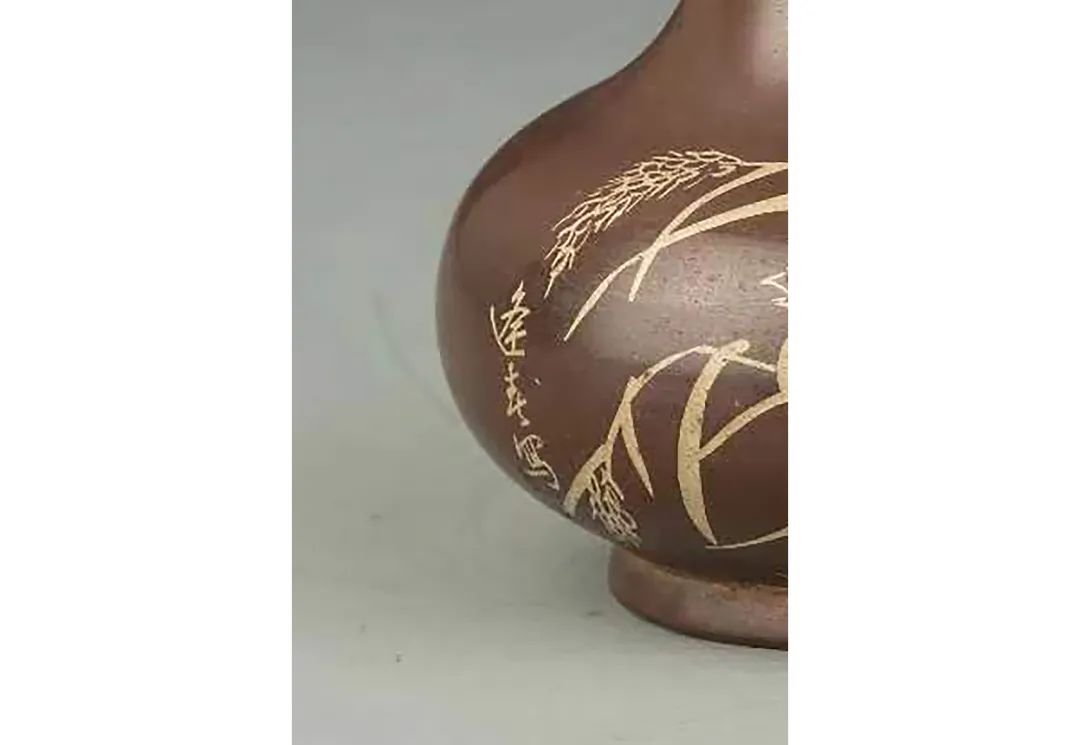

瓶的腹部一面饰残帖,面积较大可辨识的有四部分:位于最上面的是一页偏左放置、底边残破、行书“一为迁客去长沙,西望长安不见家”的纸张,诗句出自李白《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》,后有落款“己丑秋日,逢春书”;其下叠压一幅端正摆放的隶书曹操《短歌行》“山不厌高,水不厌深,周公吐哺,天下归心”;再下压着左斜的王羲之草书《十七帖》之残篇,为《远宦帖》末句“知足下情至”及《旦夕帖》前半部分“旦夕都邑动静清和,想足下使还一一,时州将桓公告,慰情,企足下”;最下还有一幅商汤钟鼎铭篆片,依稀可见“作尊用”等字。这四幅重叠书法上方,还有一反折纸条,可辨“康熙”字样。纸条与纸张形成的三角形空隙间,留有一个图形印记。腹部另一面饰芦苇丛,丛中卧有一只禽鸟,落款“逢春写”。

建水紫陶刻填残帖长颈瓶

向逢春

口径4厘米 腹径11厘米 足径8厘米 高23厘米

清华大学艺术博物馆藏

“逢春”乃云南建水紫陶名家向逢春(1895-1964),按其生平推算,己丑年应是1949年。此瓶上所装饰的图案,正是建水紫陶独一无二的装饰手法“残帖”。“残帖”是继承了书画艺术中“锦灰堆”、“八破图”色块重复叠加、素材残缺不全的表现手法,并采用建水紫陶刊刻填彩、无釉磨光工艺,而制成具有断简残篇般古拙苍劲、斑驳残缺的陶器,成为独具特色的装饰艺术和标志性图案。具体来说主要是以书法字画作为主题,将未干陶坯上的字画有意以残缺的方式,分别以阴刻和阳刻两种方法交替刻出,在刻模上使用红、白、灰、黄、棕、褐、黑等天然陶土色泥交替填充,于表面分色区按顺序镶嵌入陶坯装饰区域,再分别运用书法中楷、行、草、隶、篆等书体形式,把我国历代着名的金石铭文、碑帖、诗赋、词曲、格言、古语等内容装饰于色区上。

腹部一面饰残帖

不同书体内容适配不同色区,按顺序第一色区内容有部分被第二色区覆盖,第二色区内容有部分被第三色区覆盖,以此类推,色区与书体内容之间反复交替,多次覆盖、层层迭压之后再经过写、刻、填、涂、迭、刮、戳、擦、磨等陶上技法的综合处理,注重的是色块之间的对比协调,形成多层叠加覆盖断简残篇的感觉,是一种形式感简单而表现力十分丰富的艺术语言,为古老的残缺艺术形式增添了斑驳古拙的金石韵味和写意深遂的文化内涵。

残帖块面的安排,就像是汉字结构,讲究上下左右协调搭配和笔划长短唿应;又像是书画的谋篇布局,块面大小、色块搭配、色块之间的交叉连接、字画内容之间的关系等等,都要合理安排,因此对制作者的综合素质要求很高,必须全能全才,诗书画缺一不可:需精通花鸟、山水、人物等各种题材,工笔、写意等各种画法;善书真、草、隶、篆、印刷体等各种字体及模仿各家书体;能篆刻各类印章;对诗文、古籍版本、拓片、古器物有研究。可绘出破碎、翻卷、重叠、撕裂、虫蛀、火烧、烟熏等古旧貌;画面构图要平淡经营,平中见奇。此外,碑帖应有出处和依据,不能任意编造,是对传统文化中“大成若缺”、“形残神存”、“未尽之美”的体现,也是对陶器装饰中“残缺美”审美价值的继承与发扬。

瓶腹残帖局部

说到制作残帖紫陶,向逢春正是其中举足轻重的佼佼者之一,建水陶能跻身全国四大名陶,向氏作品功不可没,其造型、书画、磨光被誉为“向氏三绝”,是我国陶艺发展史上的名家。他1895年出生于建水碗窑村一个普通制陶家庭,13岁随父制作粗陶器皿,19岁始向艺匠潘金环、张桂生学制工艺紫陶。凭着勤苦好学、勇于探索,他对建水传统紫陶工艺、造型、图案进行改革创新,并邀请建水文人肖茂元、李月桥、王勉斋等,在其首创无釉磨光的器皿造型上绘画书写梅、兰、竹、菊和秦篆汉简,经过焙烧制成古朴典雅的精美工艺品。从此建水紫陶从一种名不见经传的普通陶,上升为一种诗书画一体的艺术品。

向逢春只上过一年学,受限于此,早年所制陶坯要拿到当地书画名人家里,请他们在陶坯上作书画,但这些名家生活毫无规律,很难按时完成,往往延误入窑。他决定自学书画,中年以后作品皆由自己独立完成,其配色雅致,用笔清劲,脱尽匠俗之气。在继承前辈制陶名家王永清“断简残帖”和丁吉三“淡艳”装饰绝技的基础上,进一步使之成为建水紫陶标志性的装饰工艺。

腹部落款“逢春写”

1927 年向逢春的紫陶作品送昆明“劝业展览会”评为一等奖、1933年被选送到美国参加“百年进步博览会”,以其古拙雄壮、文韵盎然的典雅气度和铿锵若磬、质明如镜的丰姿华彩征服了世界,荣获了博览会美术大奖。1953年11月文化部举办全国民间美术工艺品展览会,向逢春的作品参展,并被邀请到北京参观。1957年7月向逢春出席在北京召开的“全国工艺美术艺人代表会议”,其制作的紫陶大花瓶得到很高评价,从此云南建水紫陶与宜兴陶、钦州陶、荣昌陶被誉为中国“四大名陶”。他同时受到刘少奇、朱德的接见,成为全国着名的工艺美术陶皿艺人,同年被选为云南省政协委员,州、县人民代表,就任建水县手工业联合社主任。而这件残帖长颈瓶,正是1953年全国民间美术工艺品展览会的参展作品,展览结束后被当时的中央工艺美术学院保存,之后辗转到清华大学美术学院,如今成为清华大学艺术博物馆的一件珍贵收藏。

向逢春继承和发展的“残帖”装饰艺术,构思精妙绝伦,手法新颖独特,是建水紫陶别具特色的装饰艺术图案,是建水陶艺师在继承祖国传统文化与书法艺术精髓的基础上,大胆吸取国画“锦灰堆”艺术精华,借鉴景德镇瓷器“八破纹”装饰艺术风格而发展起来的紫陶装饰图案,体现了传统审美中的“残缺之美”艺术境界。

文章标题:百年逢春陶皿秀——清华艺博藏向逢春制建水紫陶残帖长颈瓶

本文栏目:美术综合

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。