2022年4月8日,“岭南画学之路——教学文献展”在广州美术学院美术馆(昌岗校区)举办。本次展览由广州美术学院主办,广州美术学院中国画学院、广州美术学院美术馆、广州美术学院教务处承办,岭南画派纪念馆协办,是一次专门组织的文献展。

本次展览以教学为中心,着重于广州美术学院将近七十年中国画教学的路径和经验,从教学思想、教学理念和教学方法三个方面进行以点带面的展示,将“岭南画学”的基本精神通过代表性作品、历史文献和口述实录提炼出来,为当代艺术教育尤其是中国画教学的规范性和创新性提供一些例证,发现其中存在的问题,谋求新的发展高度和宽度。此次展览虽具有回顾展性质,但它又不是一般意义上的历史成果展示,它所侧重的各类主题既真实地存在于不同的历史时期,也是依据当代的需求进行圈定,因而蕴含着更多问题意识。

展览共分为“生活的力量”、“画学构建”、“传统的当代”三大部分,集中展出了大量珍贵的文献资料,包括绘画作品、手稿、画稿、书信、藏书等,展示了中国画教学在岭南地域所呈现的独特面貌,以此形成“岭南画学”的历史脉络,为研究“岭南画学”的学者提供了弥足珍贵的材料。

第一部分:生活的力量

上世纪五十至六十年代,广州美术学院的中国画教学跟全国其他学院的情况大致相同,无论是叫“彩墨画”还是“国画”,无论出现过多少次观念的碰撞,课程设置和教学方法并没有根本性的改变,“四写”作为训练基本功的手段被实践证明可行和有效。但在这里,我们仍然要集中展现以深入生活和关注现实为特征的创作教学,因为它不仅在主题选择上,同时也在创作方式上将国家的发展和艺术家的责任联系到了一起。其中的两幅具有里程碑意义的代表作,黎雄才先生的《武汉防汛图》和国画系师生集体创作的《向海洋宣战》,以恢宏气势和勃勃生机,超越了传统中国画特别是文人画所追求的境界,蕴含着更高层次的民族性和时代性,是岭南绘画写实传统的发扬光大。如果我们将这两幅巨构称为“时事画”,那么,同一时期的其他创作题材也同样源于深入生活的所见所闻。在特定的历史时期,中国画创作的过程当然也受到苏联艺术观念和方法论的影响,它一方面强化了我们的现实主义观念,另一方面,它也时刻提醒我们考虑从民族传统中吸收怎样的营养,后者正是任何时期艺术实践和教学研究真正关心的课题。

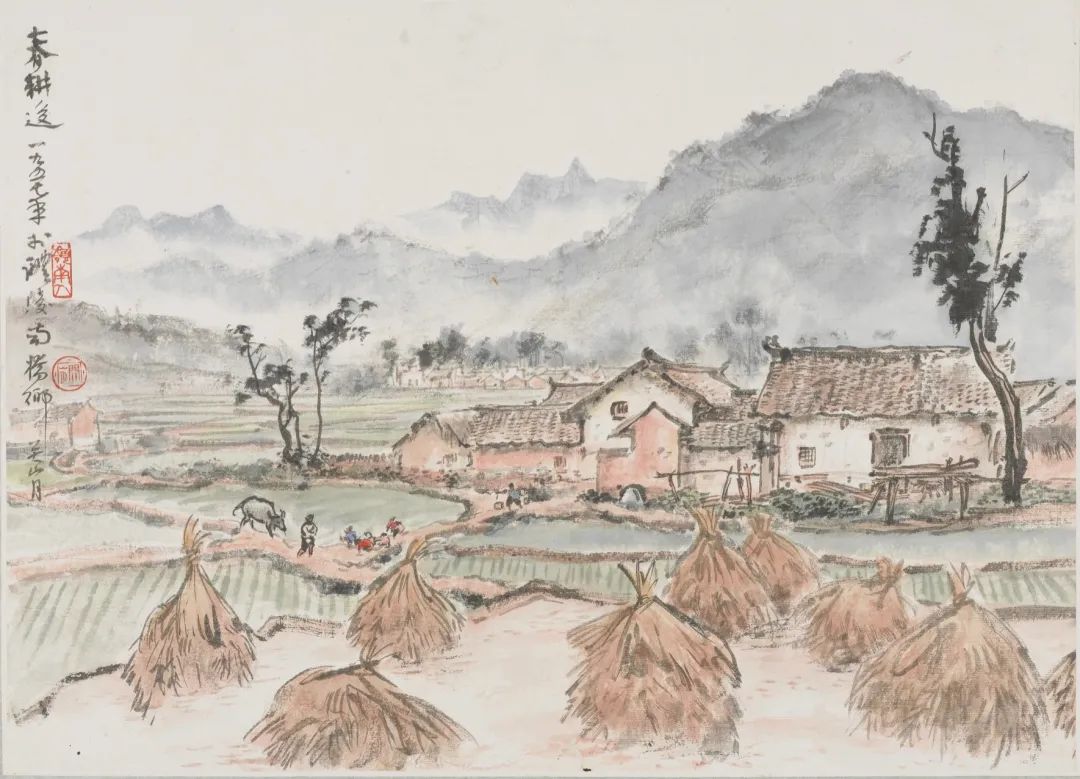

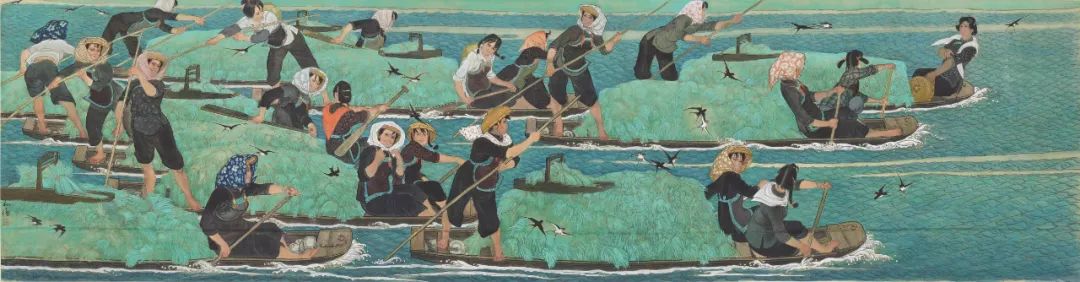

在首层展厅中,第一部分“生活的力量”,重点展示的是基于上世纪五十至六十年代中国画创作教学所参与的两个重大事件——武汉防汛和湛江堵海工程而创作的两幅代表作——《向海洋宣战》和《武汉防汛图》,体现了现实主义文艺精神,在新中国美术史上产生了巨大的影响力。

《向海洋宣战》国画系五年级师生集体创作 1960年

《向海洋宣战》(局部)

《向海洋宣战》(局部)

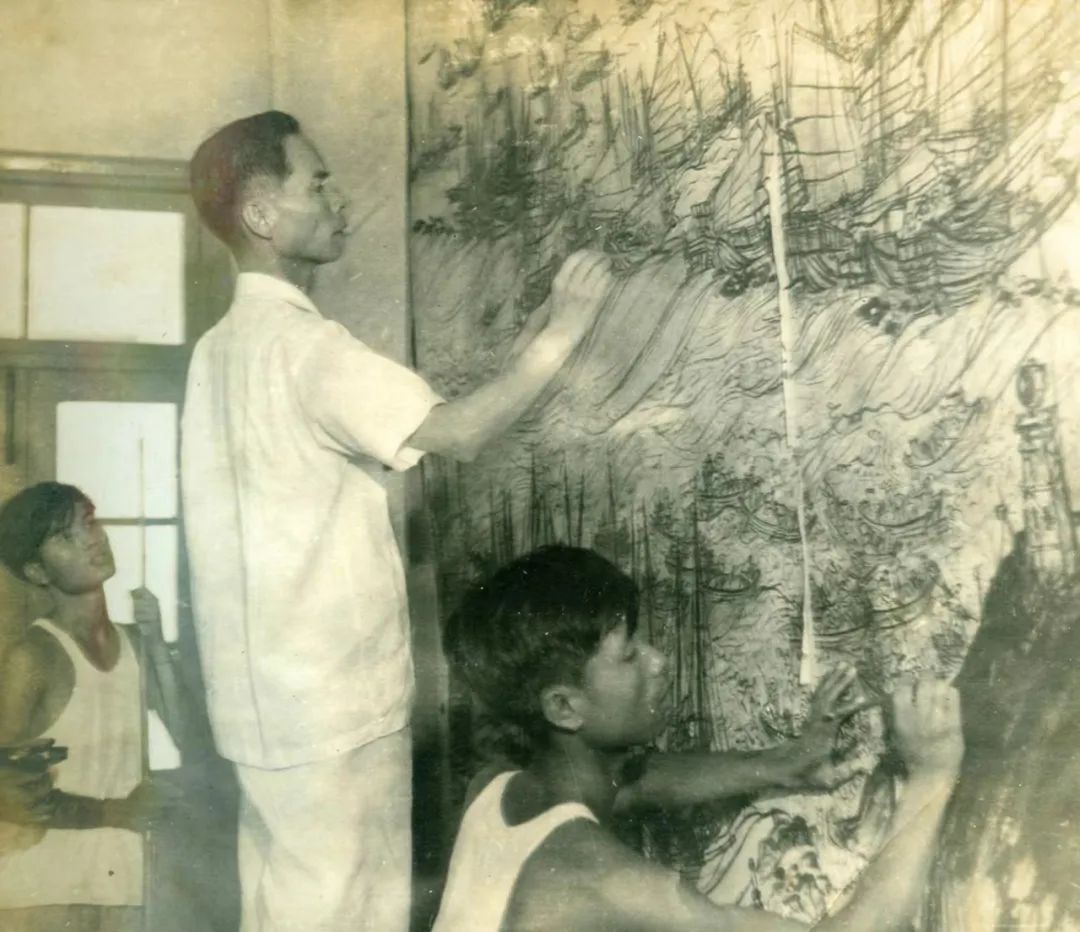

1960年7月,师生在广州美术学院合作《向海洋宣战》。前排左起:曾道宗、林凤清、王鹰、易至群;后排左起:曾晓虎、麦国雄、乐建文、单柏钦、关山月、史正学、陈章绩、何炽佳、崔兴华、莫麓云。

1960年关山月(右二)与学生在创作《向海洋宣战》

《向海洋宣战》是六十年代师生集体创作的代表作,它典型地反映了现实主义创作中源于生活高于生活的基本思想。有关此作品的创作过程,在当时也引发出了一些基础教学的争论,如据陈金章老师和易致群老师口述得知,关于“橡皮的功与过”——发生在关山月与杨之光两位先生之间的学术论争,即杨之光先生主张用橡皮,而关山月先生主张直接用毛笔造型。

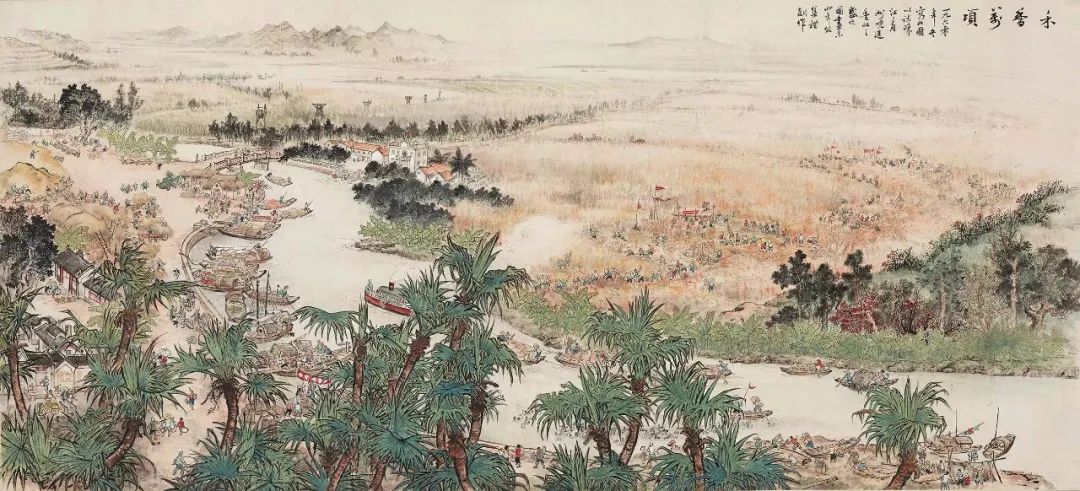

《禾香万顷》国画系四年级集体创作 1960年

《禾香万顷》(局部)

《禾香万顷》(局部)

《武汉防汛图》展览现场

《武汉防汛图》展览现场

《武汉防汛图》展览现场(局部)

《武汉防汛图》是黎雄才先生最重要的时事题材作品,现藏于中国美术馆。此次展览特地使用灯箱形式来展示它的全貌,灯箱所发出的光既弥补了复制文件与原作在精度上的差距,且为这件巨构增加了特殊的魅力,很好地展示出了作品的宏伟气势。同时,配合展出的是《武汉防汛图》现存的所有素材稿,并将它们对应于长卷的各个部位。要读懂黎雄才先生的这幅长卷,除了需要图像之间的互相参照之外,回溯黎雄才先生的艺术经历,尤其是四十年代的西北写生也极为重要。可见,岭南画学的现实主义精神在黎雄才先生的这幅长卷中发挥到了极致,对后来创作教学中的深入生活、关注现实起到了典范作用。

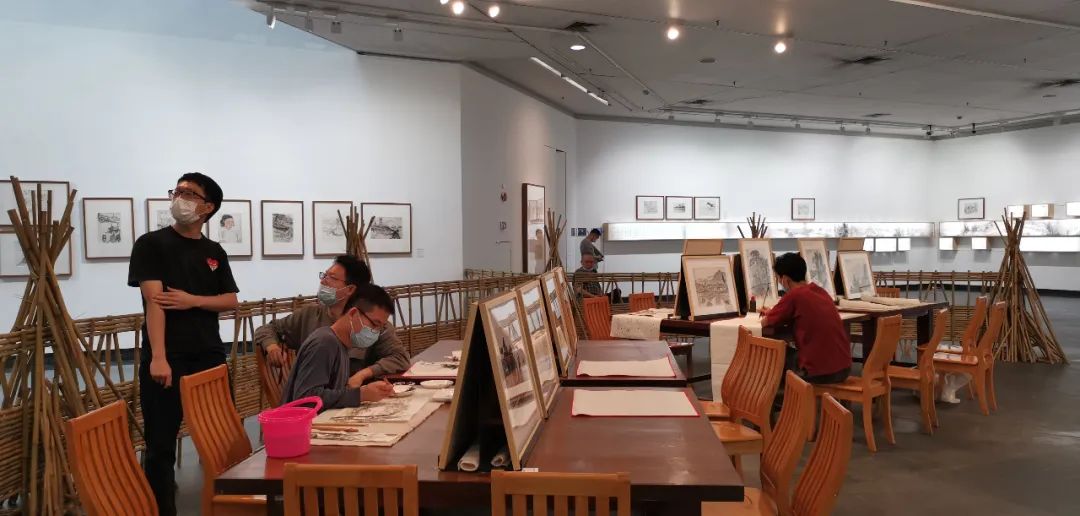

关山月湖南醴陵写生作品临摹现场1

关山月湖南醴陵写生作品临摹现场2

关山月湖南醴陵写生作品临摹现场3

关山月湖南醴陵写生作品临摹现场4

关山月醴陵写生 1957年

在一楼展厅中央布置的临摹现场响应的是李劲堃校长的号召:让学生进入博物馆直接对着原作临摹。这看起来像是中国画的一次行为表演,但如果能够成为常态,这会对教学有巨大的帮助,对于大学和收藏机构来说也是学术资源的共享。

刘济荣、陈章绩北上进修时的习作 展览现场

从1961年、1963年刘济荣先生和陈章绩先生北上进修时的习作中反映出了兼容并蓄、博采众长的优良学风。两位先生当年的习作明显带有李苦禅、郭味蕖、叶浅予和蒋兆和等先生的画风。这次的进修刘济荣、陈章绩两位先生虚心向不同的风格和流派学习,而且得到了真传,这对他们一生的教学和创作中的影响非常大,当然他们也没有固守所学到的,而是相继发展出了自己的风格。

梁世雄、刘济荣西藏采风习作 展览现场

1965年的西藏采风写生虽然不是一次教学活动,但是从梁世雄和刘济荣两位先生后来参加的教学实践来看,西藏采风的影响力是持久的,一方面是深入生活,另一方面就是对时代精神的长期关注,这两点对后来的创作教学影响都很大。

观众在步入二楼展厅时,将留意到楼梯扶手边上的小字,这些内容梳理了中国画学院的发展简史,列出了一些重要的教学和学术活动,观众可以一边走一边读,基本上可了解中国画教学的发展过程。

第二部分:画学构建

上世纪七十年代末,恢复高考意味着一切将重新开始,但对于中国画教学来说,迫切的任务不是将历史切断,而是积极地加以补课。于是我们看到,现实主义被赋予了崭新的含义,传统则延伸到包括敦煌壁画在内的所有民族文化的内容和形式。在这一时期,通过培养人才和召回人才两个举动,中国画教学的师资力量得以加强,而这些人才所具有的丰富阅历也促进了岭南中国画的多元发展。虽然“岭南画派”已成为美术史中的专有名词,但无论是它的第几代“传人”,都从未固守这一流派概念,而是以发展的眼光去秉承它作为学派核心的创新精神。三十年前,在这一共识之下提出的“岭南画学”,既遵循了现代教育的规律,又正视了地域文化特性,使中国画教学迈入了一个新的阶段。在学科发展方面,通过增设壁画和书法专业方向完善了中国画体系;在对外交流方面,岭南画学的影响力广及港澳台和海外华人地区;在理论建设方面,研究和出版逐渐形成规模……可以说,在进入二十一世纪之前,岭南中国画教学已基本完成学科布局,为新的更进一步的发展打下了坚实基础。

第二层展厅的内容将时间段定在1977至1999年,主题为“画学构建”。画学不是画派,它是岭南传统、地域特色与现代教育的结合,也可以说是大一统艺术教育前提下对于教学和学术方面特色的提取。

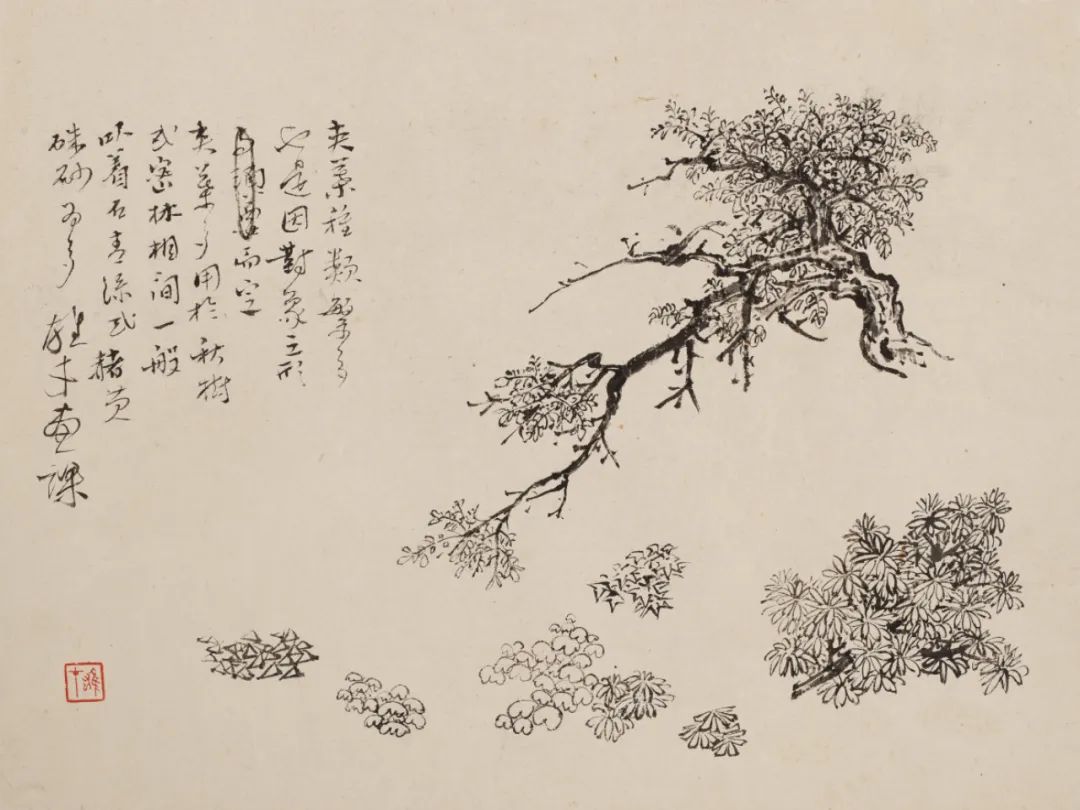

《黎雄才山水画谱》展览现场

黎雄才松树露根画法 30.3x40cm

黎雄才 夹叶种类繁多25x33.5cm

在2A独立展厅中展出的是黎雄才先生一百二十多幅山水树石的画稿。这些画稿在当年出版成《黎雄才山水画谱》,在海内外产生了巨大影响,也是现在中国画教学中的主要范本。据李劲堃校长和其他老师们回忆说:黎雄才先生做这套画稿并不是要让学生学他,而是希望大家通过它回到宋元绘画的传统中。黎雄才先生自己正是从古典绘画中提取精华并结合写生,才有了这套融合传统技法与现实对象的画谱。学生从《黎雄才山水画谱》中受益良多,得到关于笔墨的体会,在画谱的旁边同时也配合展出了学生的临本和习作。

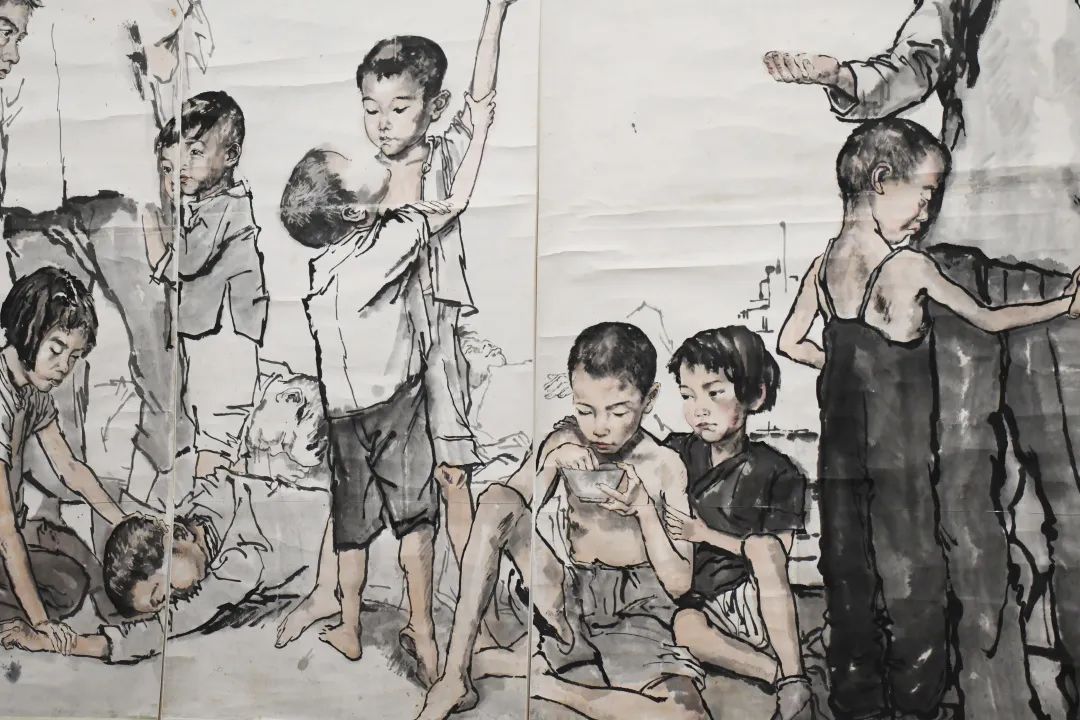

《流民图》研究生临本 1980年

《流民图》 研究生临本 (局部)

《流民图》 研究生临本 (局部)

在二楼展厅的入口处完整地展示了蒋兆和的《流民图》,这是1980年代早期研究生们的一个临本,也可以作为博采众长的另一个例证,或者也可以从中看到所谓“徐蒋体系”在人物画教学中持久的影响力。

敦煌壁画临摹 展览现场

在“敦煌壁画临摹”部分,展出的是各个时期关于敦煌壁画的临摹作品,不光有中国画老师的临摹作品,同时也有油画老师的作品。当时敦煌作为一个学习热点,包括后来开设壁画专业方向也是跟这个热点息息相关。通过开设壁画专业方向,将中国画的体系建立得更加完善,这对于全国院校来说,是首创,至今也是唯一。

二楼展厅展览现场

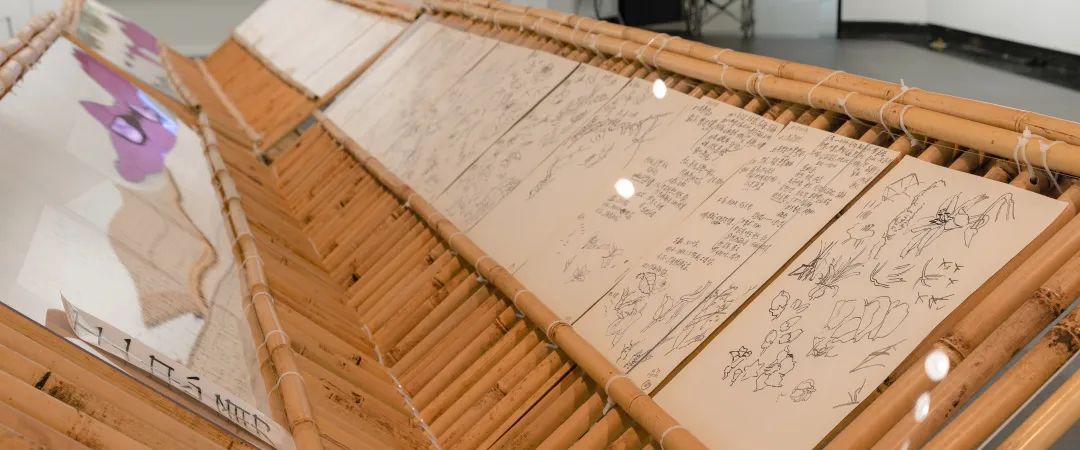

二楼展厅中长条柜子里陈列的是陈章绩和梁世雄两位先生的手稿、方楚雄先生收藏的名师来往书信,特别是孙其峰先生写给方楚雄先生的信,可以看出先生们严谨的治学态度,也从侧面反映出在学科建设中前辈们是如何虚心向外求教。

二楼展厅展览现场

二楼展厅展览现场

二楼展厅展览现场

《春讯》梁如洁 1982年

《春讯》(局部)

《春讯》(局部)

二楼展厅所展现的内容与一楼展厅紧密相连,它是在保持原有的师资结构的前提下做了新的拓展,也就是当年的第一批研究生在关山月、黎雄才、杨之光、陈金章和梁世雄的指导下迅速成为教学主体,同时又吸收了早年的优秀毕业生,如林丰俗、郝鹤君、周波等,主要展示的都是当年部分的研究生和本科生的毕业创作。从这些作品中除了关黎两位先生,我们还可以看到杨之光、陈金章等先生的影响。同时也存在影响的另一面——创新,这正是杨之光先生所提出的“基础要严、创作要宽”的具体实践。李劲堃校长研究生时期临摹的《溪山行旅图》可以说集中体现了教学中以宋画为中心的学术传统,而岭南画学正是以此为基础发展下来的。“岭南画学”这个概念也是九十年代提出来的,后来也以此为题出版了“岭南画学丛书”,中国画学院将几位老先生的教学和创作生涯进行了文献整理,现在这个出版计划也重新启动,希望能够产生更大的社会作用。

第三部分:传统的当代

伴随新世纪而来的是新的人才和新的社会环境,因而必然带来新的教学主张和方法。在中国画系升格为中国画学院的这十年中,最显着的变化是教师队伍的知识结构所引起的对于基础的重新认识和对于实验性方法的探索。回归传统在今天不再是文化上的艰难选择,也不是与世界隔绝。年轻教师们在前辈的指引和影响下,针对中国画的语言和形式特性做了大量的基础性工作,涉及造型、线条、笔墨的研习和材料的研发,并广泛地将其运用到临摹、写生和创作教学中。与此同时,结合当代生活提倡新的审美也带动了教学成果形式上的多元化,写实不再成为单一模式,基础不再限于造型,传统不再意味重复旧的样式……教学实验从一个空泛的词汇变成具体实践之后,人们所看到的便是各项内容和指标的细化,从范本到步骤图,从线下辅导到线上交流,这些充分利用时代条件所进行的基础性工作,所依据的是传统知识本身的潜在性和丰富性。从学生学习的积极性来看,教师们的探索卓有成效,缩短了传统经验与当代实践之间的距离,为人才的个性发展创造了条件。

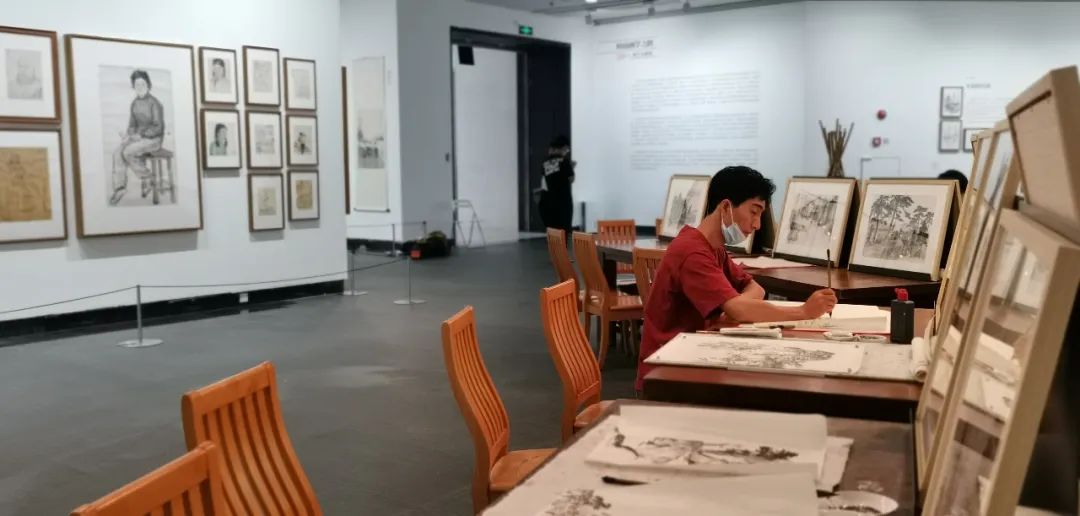

三楼展览现场

三楼展览现场

三楼展厅其中一部分内容为各类课程的徒稿,包括从临摹到写生,都是从中国画的笔墨和技巧语言出发,在方法上还进行了更高技术程度的探索,特别是工笔画、重彩画,步骤和材料的使用更为讲究,体现出教师们积极研发、大胆探索的热情和实力。

三楼展览现场

三楼展厅的主题为“传统的当代”,意为对于传统的研学在当代应该如何进行。这一部分的作品不以创作为主,而是以2000年来,特别是升格为学院以来中青年教师们在传授传统技法方面所做的努力。如果说自建系以来的前几十年是在各种思潮和社会变革的背景下摸索中国画教学的本体,通过创作来带动教学,那么升格中国画学院之后,面对的文化环境可以说就是民族性随着国家发展得到了提升。在这个前提下,自然将教学重点转移到通过加强传统的研习来培养新一代人才。另外,分科教学之后工作室建制的完善和书法篆刻专业的加入,也使传统的研习具备了充足条件。

本次展览作为专门组织的文献展,不同于常规的教学总结和成果回顾,它从“岭南画学”这一概念出发,侧重于中国画的语言和形式特性,力图围绕教学思想、教学理念和教学方法,将长达七十年的努力浓缩在典型的事迹和命题当中,通过各类文献、口述实录和相关例证的展开,分析和总结经验,发现和提出问题,为今后中国画教学的深入和开放创造一次交流的机会,将岭南画学精神发扬光大。本次展览将持续至5月8日。

文章标题:岭南画学之路——教学文献展

本文栏目:展览资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。