岭南画派延安行

文/徐华

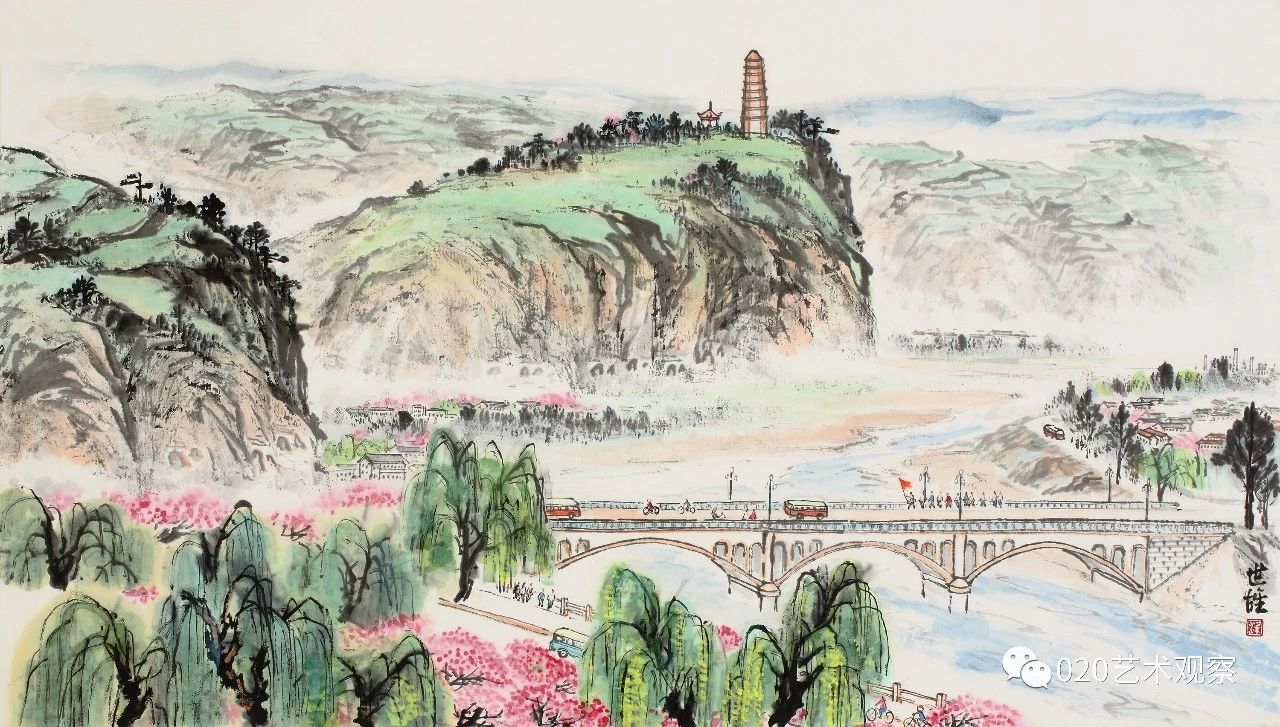

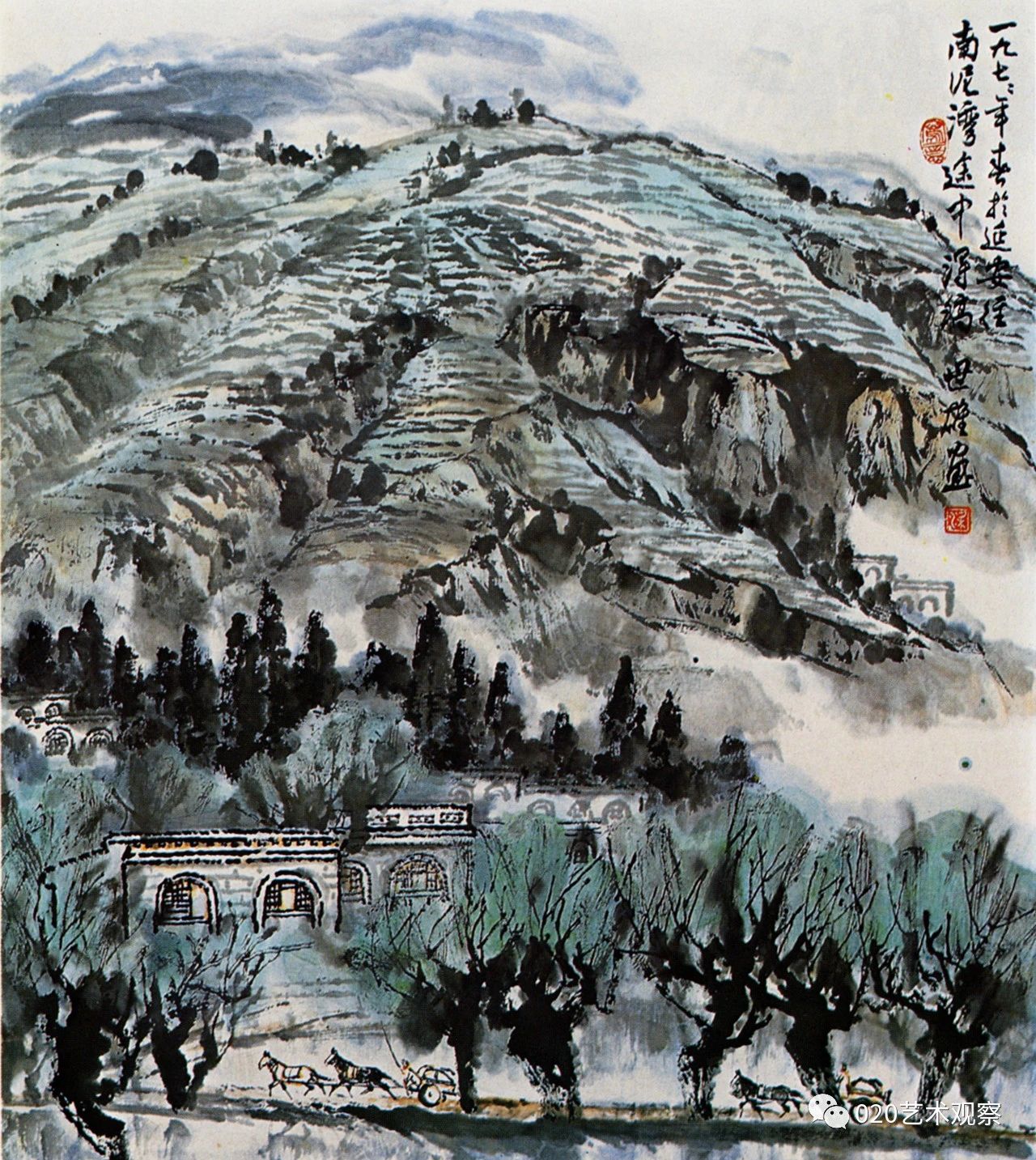

延安

纸本设色

97.5cm×180cm

1977年

近日,笔者在梳理20世纪三大画派艺术家表现延安的美术作品时,看到了当代岭南画派代表艺术家梁世雄所绘延安写生手稿和名为《延安》的国画作品。

1977年在陕北写生,右起:林丰俗、陈金章、梁世雄、陈洞庭、黎雄才、关山月、蔡迪支、陈章绩

梁世雄,1933年生,广东南海人。曾任广州美院中国画系主任、岭南画派研究室主任、广东省美术家协会常务理事、广东省政府文史研究馆馆员、中国美术家协会会员。20世纪50—60年代,梁世雄的绘画以人物画为主,代表作《椰林初晓》《渔归》等。作品自然朴实,地域特色和时代新风相交融,作品充满了现实主义的浪漫色彩。进入70年代后转为山水画创作,其作品大气象中见精微,格调清新,意境深远,既传承了岭南画派写实与秀丽之风,又融入了北方画派的雄浑豪放,这和他在艺术创作上一直坚持“严格”“勤奋”“探索”精神密不可分。1977年,他参加了以关山月、黎雄才为首的广东国画创作组,为毛主席纪念堂创作了《广州农民讲习所》《遵义曙光》。在这期间梁世雄先生随关山月等人前往陕北写生。

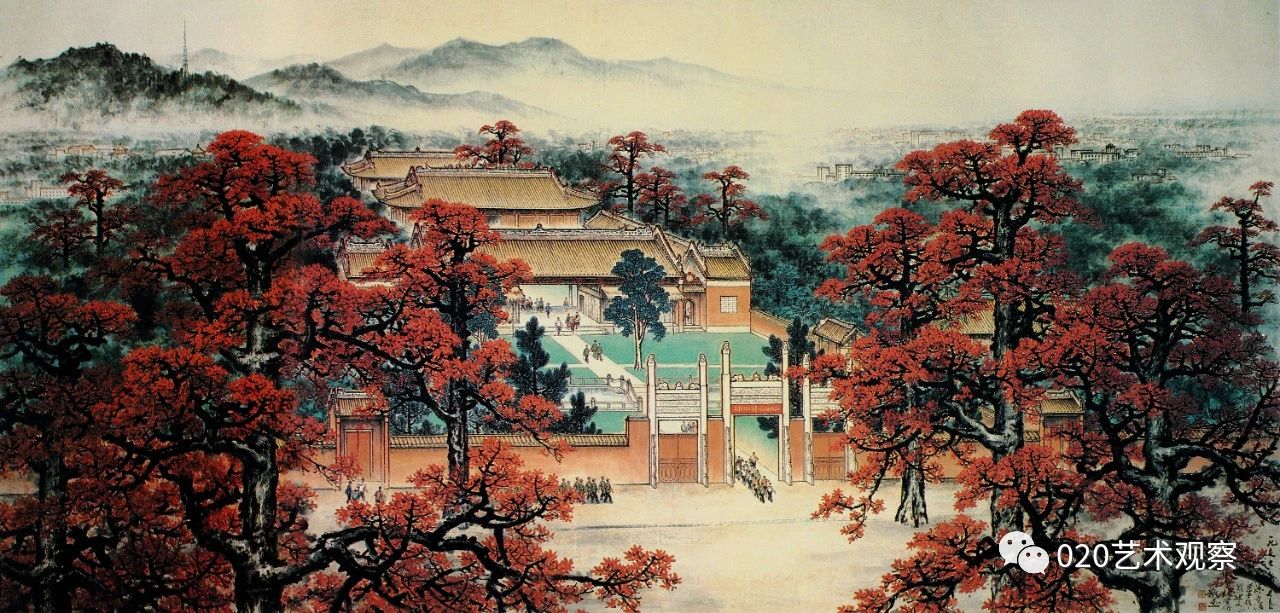

广州农民讲习所

陈章绩、梁世雄、蔡迪支、林丰俗合作

1977 年

毛主席纪念堂藏

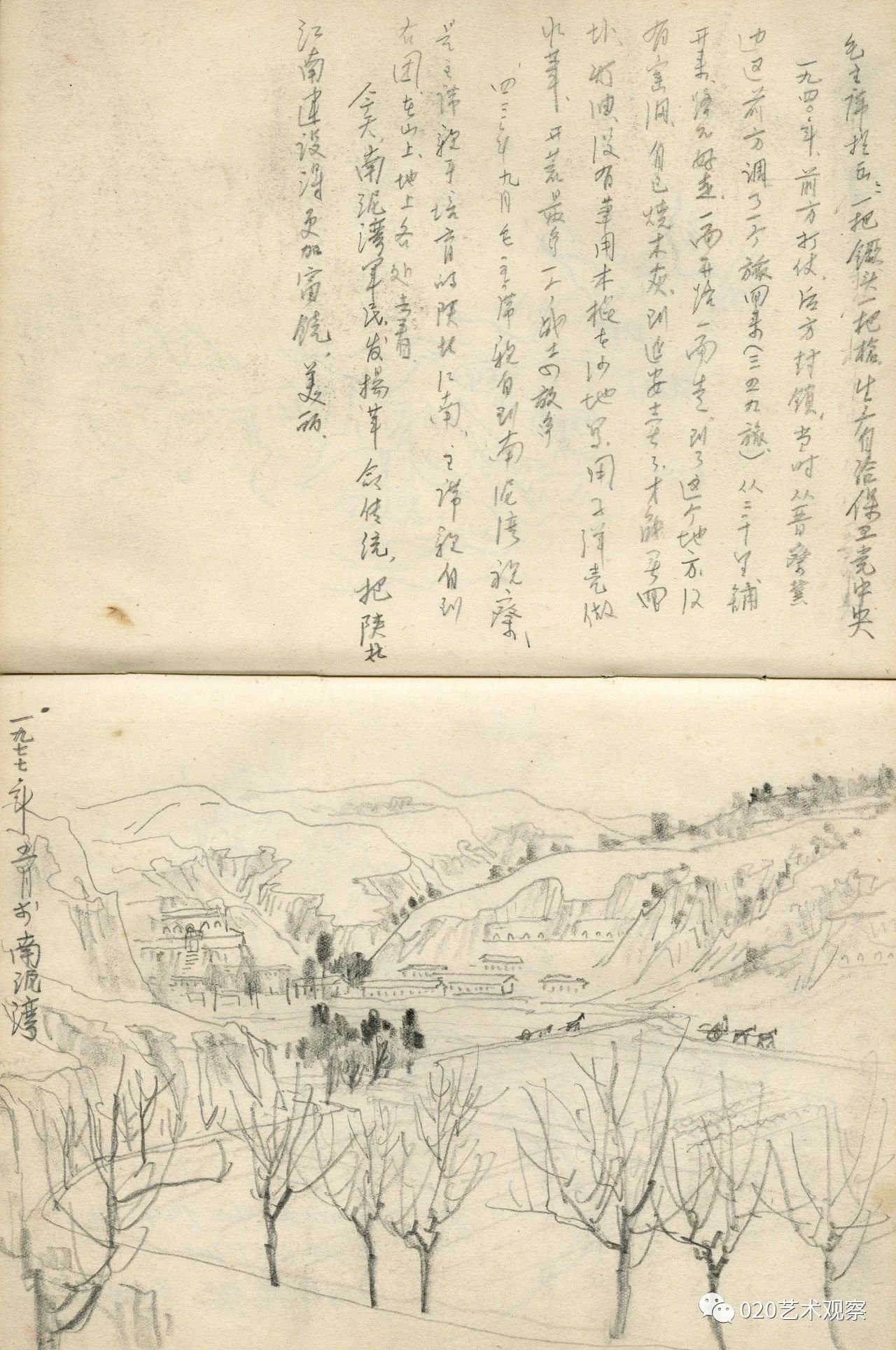

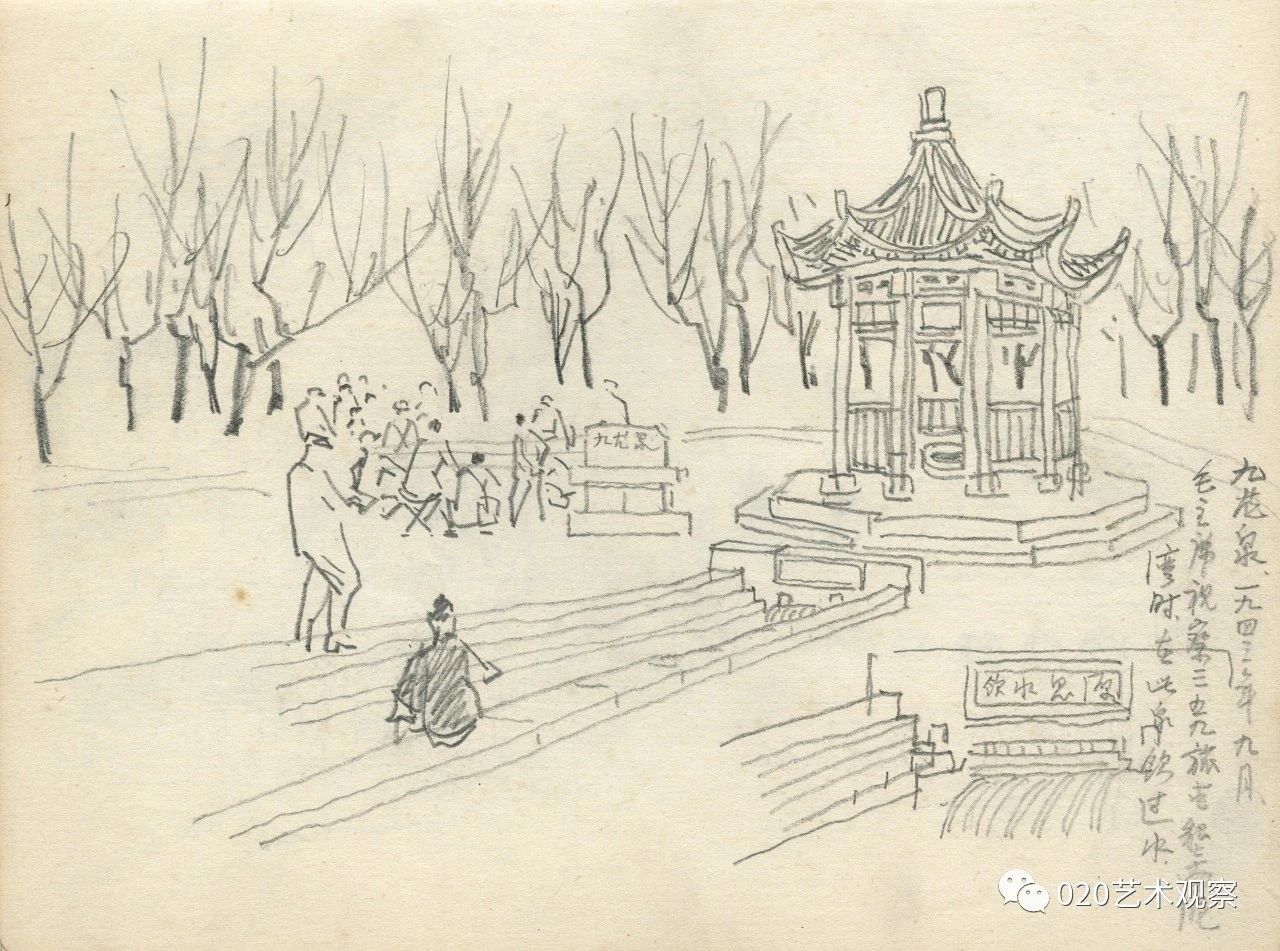

2021年4月21日,笔者专程来到广州美术学院拜访了88 岁的梁世雄老人,听他讲述他与关山月的“延安之行”。他说:“1977年,广东省文化局遵照中共中央办公厅的指示,要为北京毛主席纪念堂绘制中国画,因而组成广东省毛主席纪念堂国画创作组。为了创作的有关绘画,我们去了延安、井冈山、遵义、韶山等地深入生活,搜集创作素材。延安之行一同前往的有关山月、黎雄才、陈金章、陈章绩、林丰俗还有广东画院的陈洞庭,当时他40岁出头。到了延安,大家热情很高,画了很多速写,除了在延安写生之外,南泥湾因为那首歌曲而成名,他提议去南泥湾看看,两位老先生都很支持,大家开车去了南泥湾。延安当时到处都是一片黄土,而南泥湾则是一片绿油油的景象,很漂亮。”八路军三五九旅在南泥湾的创业精神就是延安精神的生动写照,这种精神也鼓舞着每一个人。

遵义曙光

林丰俗、陈洞庭、梁世雄合作

1977年

毛主席纪念堂藏

当和梁老谈起中国画如何写生,他说:“中国画写生,一定要培养默写能力,尤其是动态中的物象,他很多作品的点景,都是靠观察和记忆。”他这里所谈的其实就是中国画的写生方法。关于“写生”五代有“工画而无师,惟写生物”的腾昌頫,到宋“写生赵昌”此时的写生旨在品评之意。“写生”一词由“写”与“生”组合而成,“生”字为词语的核心。“写”是有一定文化背景的笔墨抒写,即所谓的表现方法。“生”是具有生机、生气、生意、生命之意。“写生”就是用“写”的方式,来表现世间万物生生不息生命之意。早在南北朝时期的宗炳就有“好山水爱远游”,且“每游山水,往辄忘归”。“老疾俱至,名山恐难遍睹,唯当澄怀观道,卧以游之”。唐人提出“外师造化”对后世画家观察写生的理论和实践有深刻影响。宋代画家郭熙云:“天地宝藏所出,仙圣窟宅所隐,奇崛神秀,莫可穷其要妙。欲夺其造化,则莫神于好,莫精于勤,莫大于饱游饫看,历历罗列于胸中。”并提出“身即山川而取之”就是说直接到大自然去搜取。王履关于写生提出了“吾师心,心师目,目师华山。”成为中国绘画“形”与“意”的重要理论。

延安(画稿之一)

纸本设色

55.5cm×98cm

1977年

中国近现代山水画写生走向更加普遍,出现了诸如建立在写生基础上进行创作的画派。傅抱石、李可染、陆俨少、石鲁等都是以写生为创作基点的画家,写生在他们的艺术创作中起着举足轻重的作用,并在深入生活的过程中总结出精辟画论。从而形成了所谓的北京以李可染为代表的写生派。陕西以石鲁为代表的“长安画派”,江苏以傅抱石为代表“新金陵画派”,广东以关山月为代表的“岭南画派”等。这些画派通过写生,对自然山水深入研究中创造了新表现方法和新的绘画意境。画家黄宾虹在火车上写生,火车早已过去了,他还在画。黄宾虹写生是不拘泥于物象的。画家潘天寿也是很少做现场写生,最多只是用笔勾勾,了解一下生长规律和个性特征而已。中国艺术精神体现的是一种全面的修炼、修行。面对写生每一位成熟的画家都有一套属于办法,无论是现场创作还是为目识心记来搜集素材,其实写生就是写心,梁世雄先生深知此理。

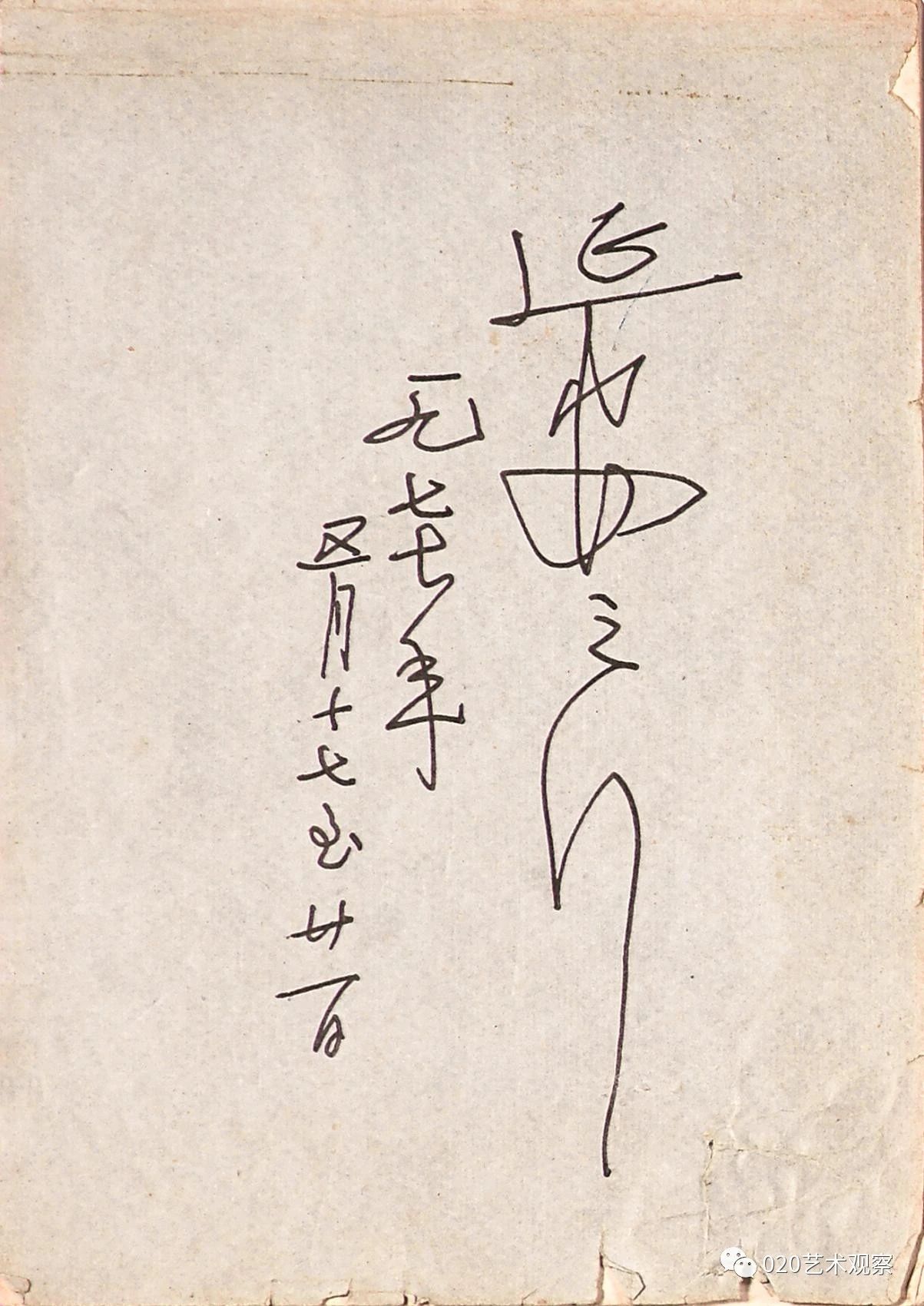

关山月1977年5月《延安之行》速写本封面

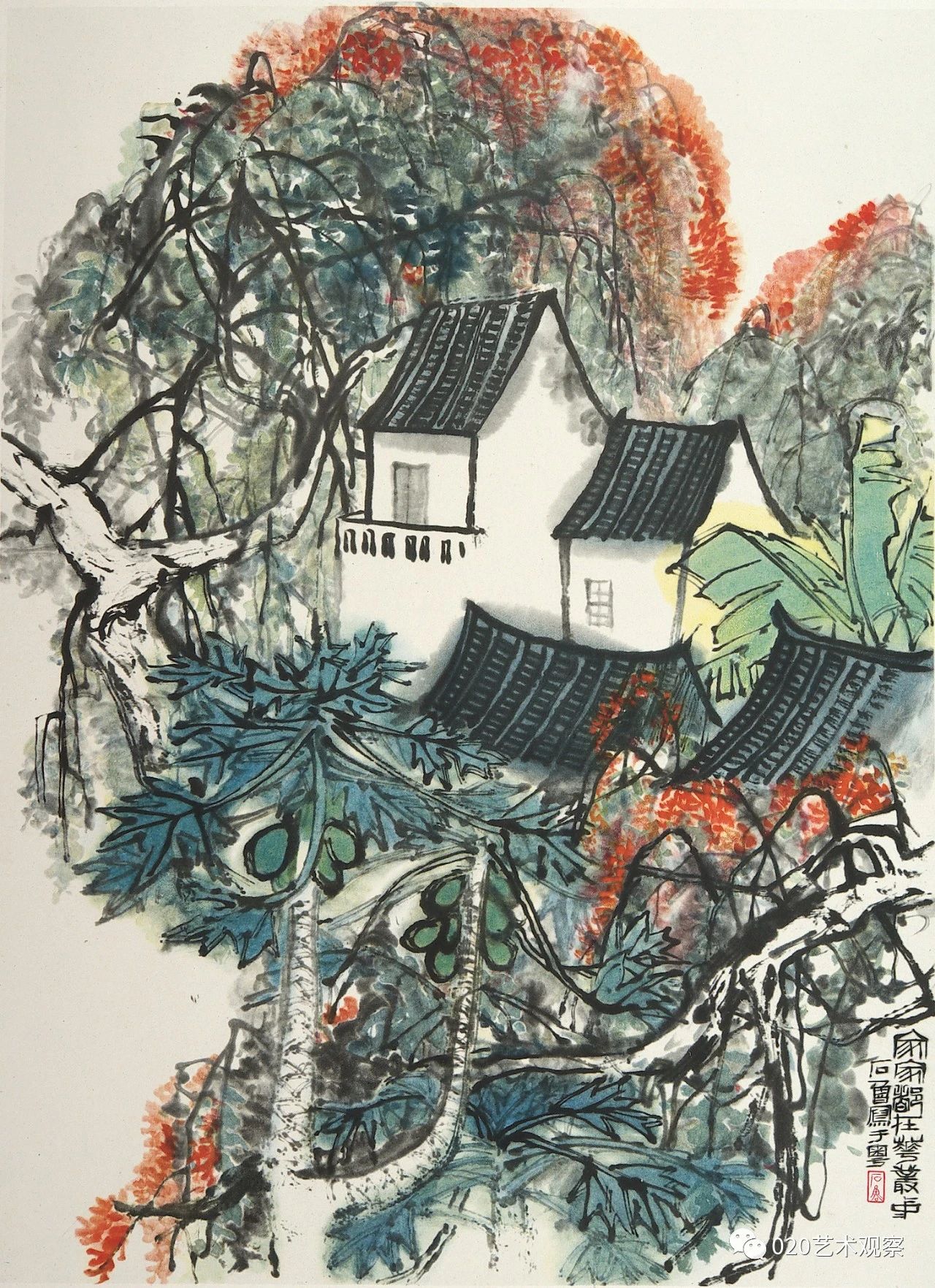

笔者在梁世雄女婿罗兵的帮助下,看到刚刚装裱完成的梁老早年写生的作品,多数是用毛笔直接书写的,尺幅不大,但都很精彩,数量之多,也是让人吃惊。在翻阅的过程中,罗兵先生向我介绍几张特别的作品,这几张作品是梁世雄先生当年陪同石鲁在新会小鸟天堂写生时所画,作品可以看出当年石鲁创作《家家都在花丛中》的场景,让我有些小激动。

石鲁

家家都在花丛中

纸本设色

94cm×69cm

1961年

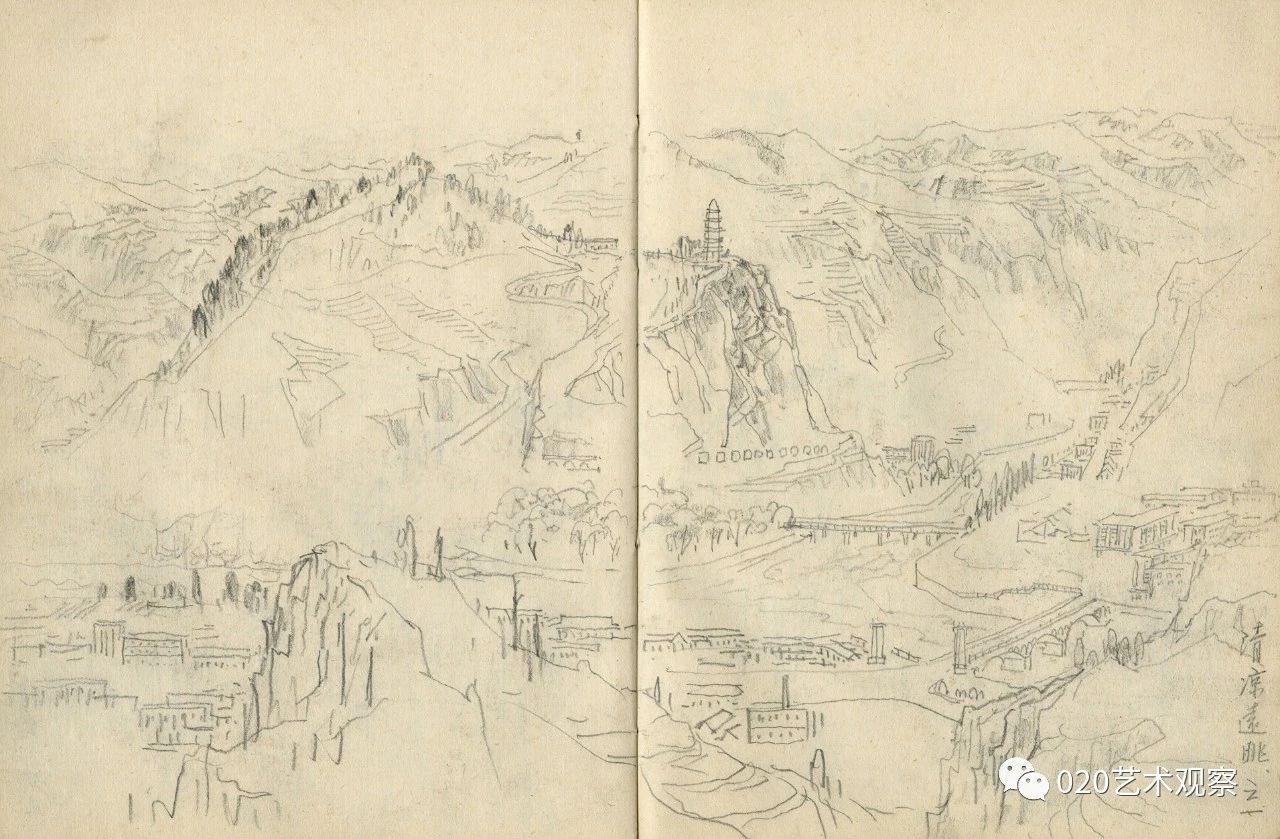

宝塔山

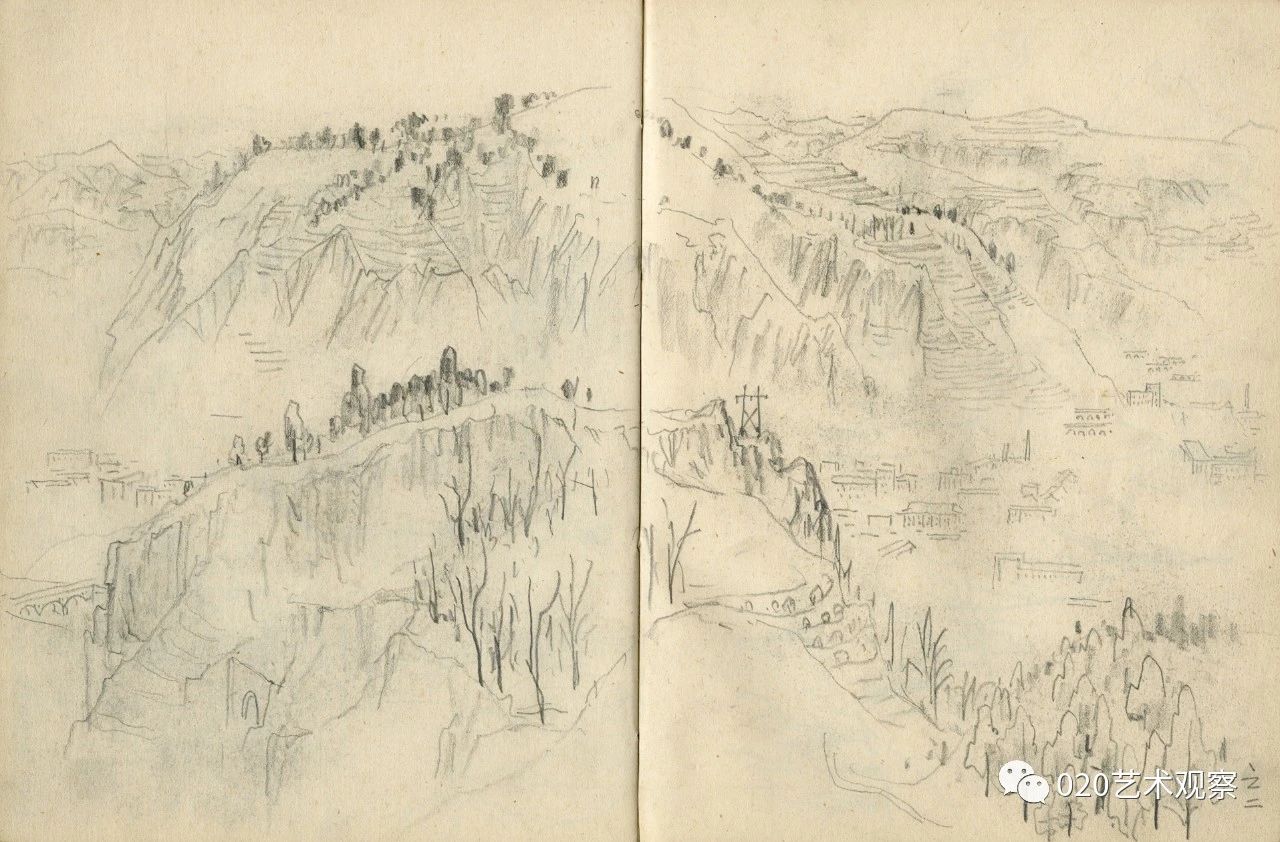

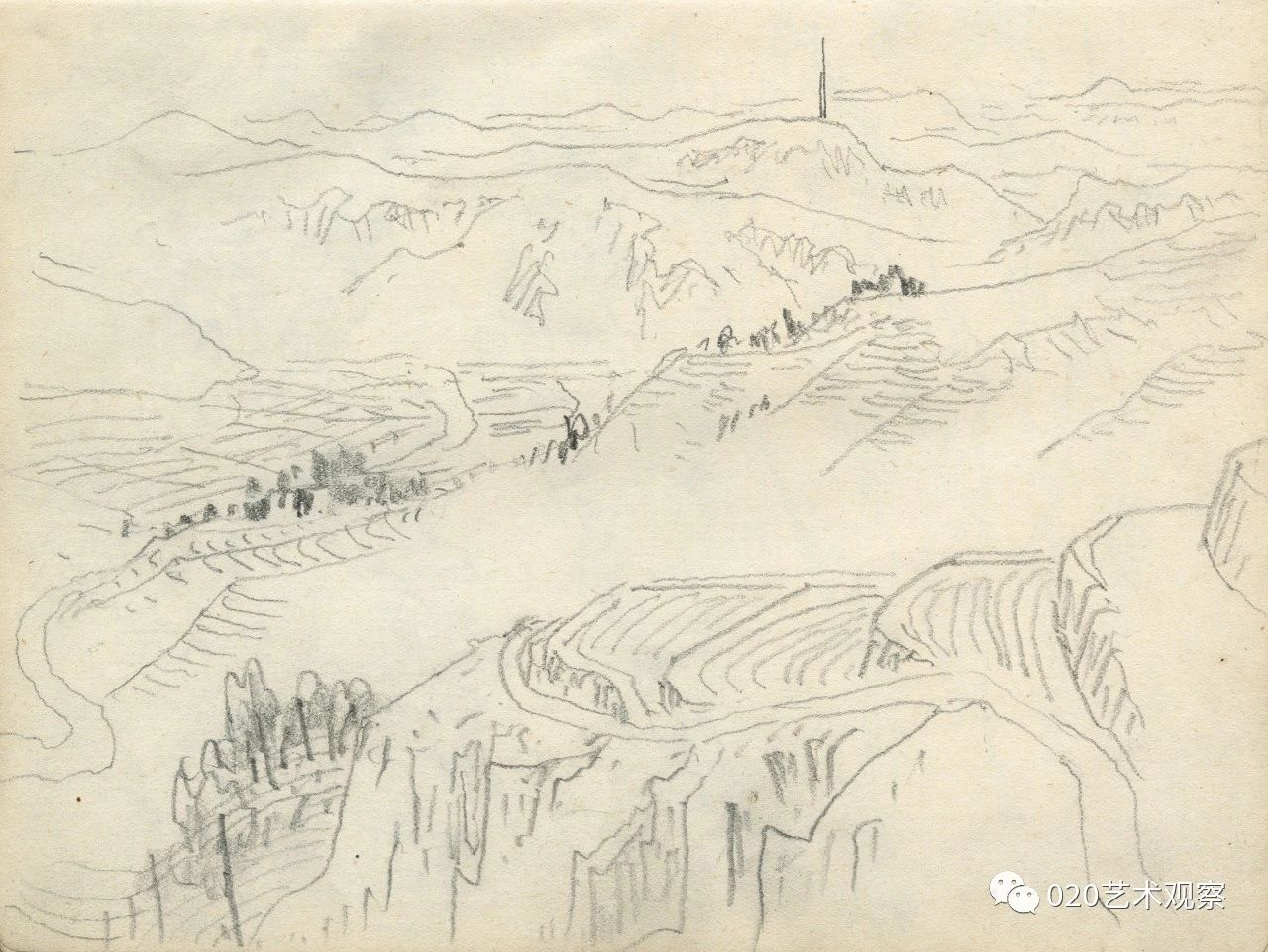

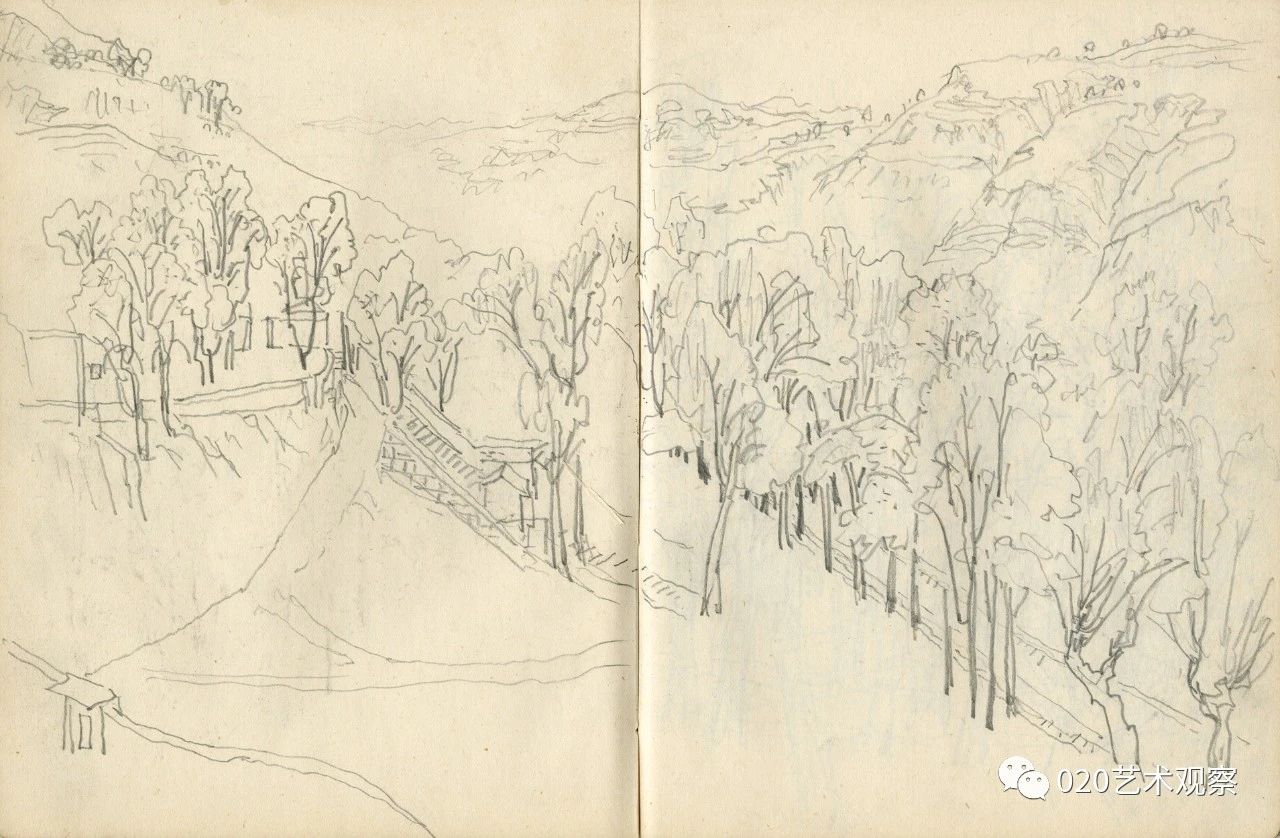

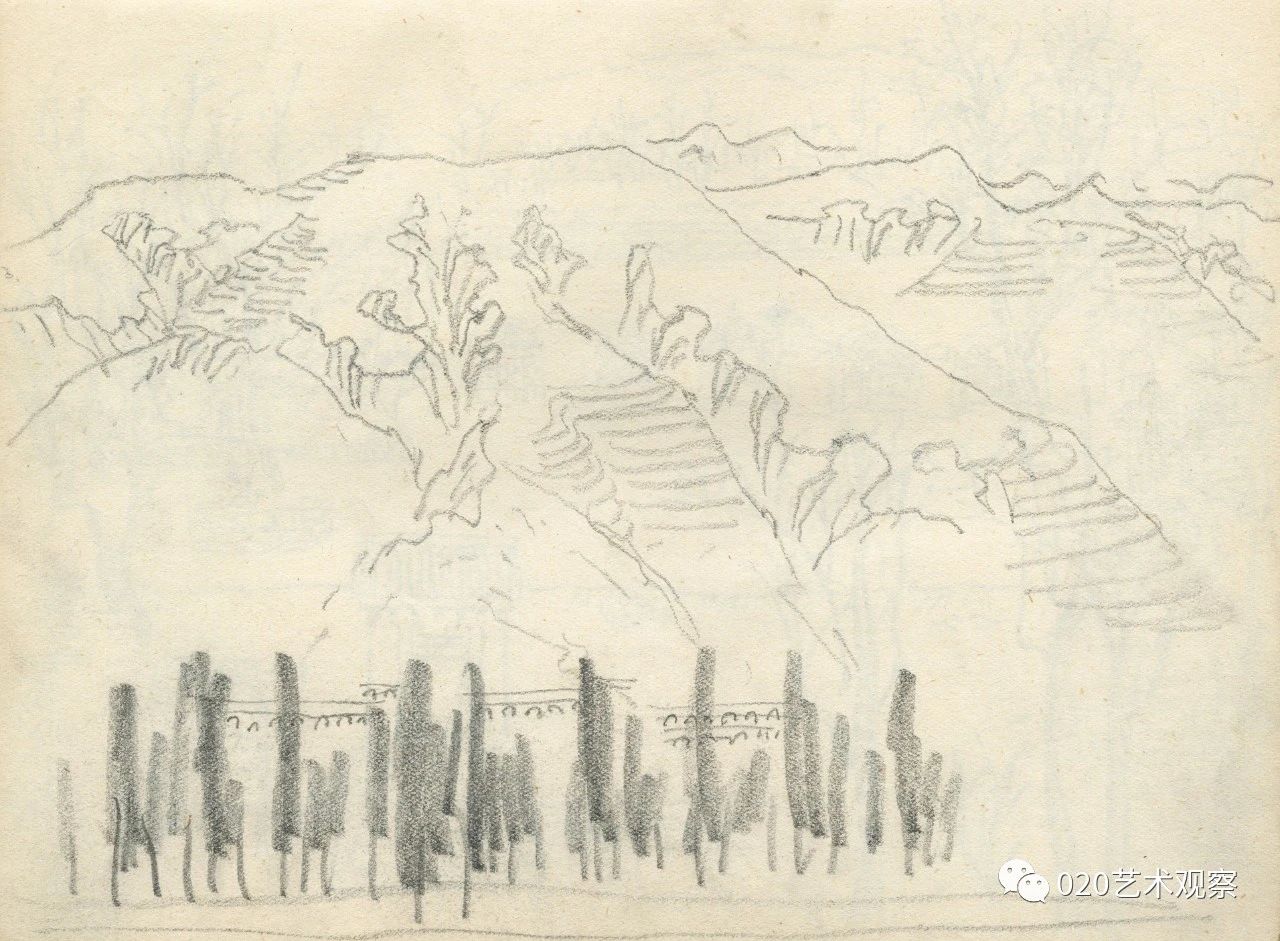

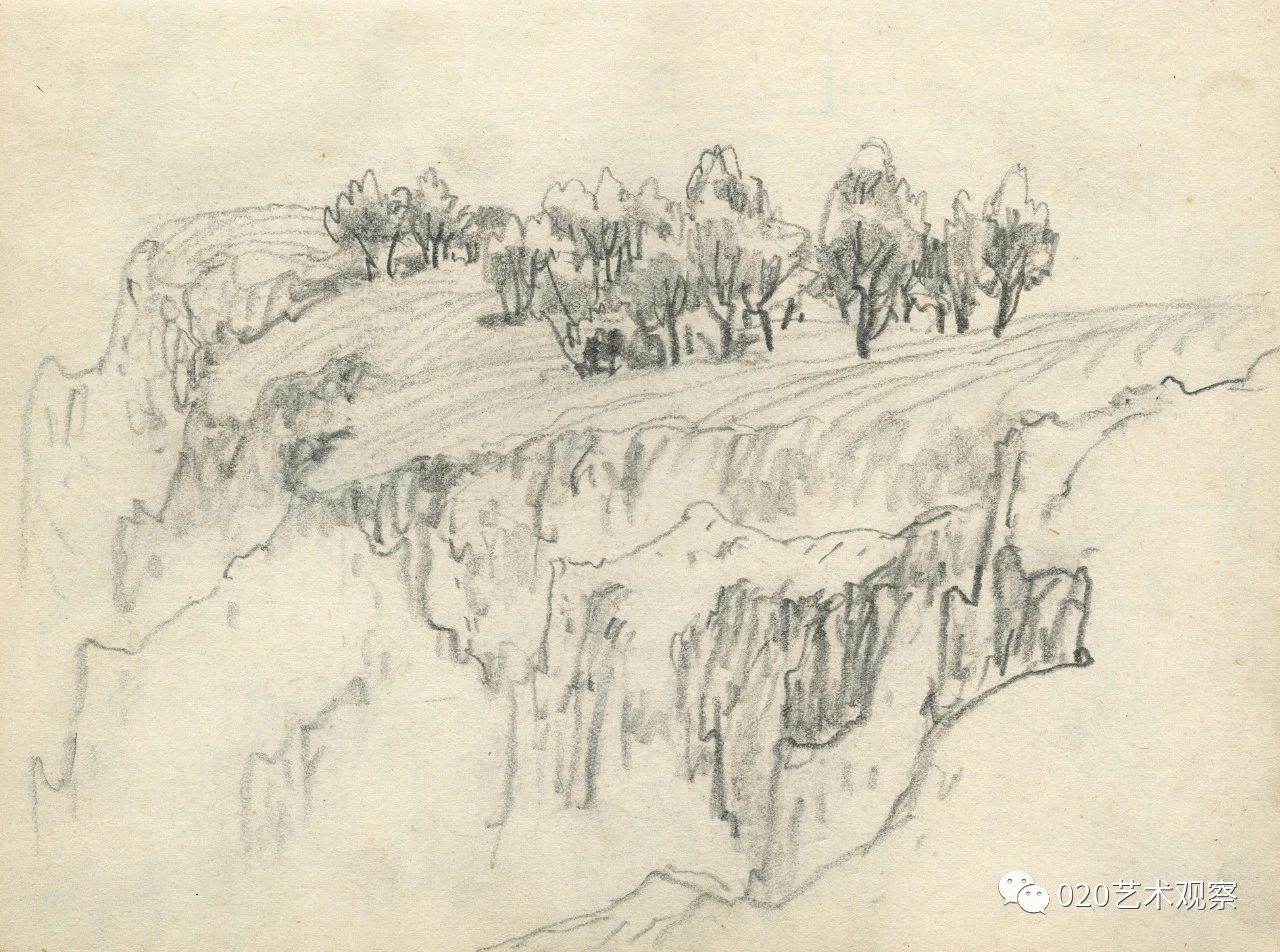

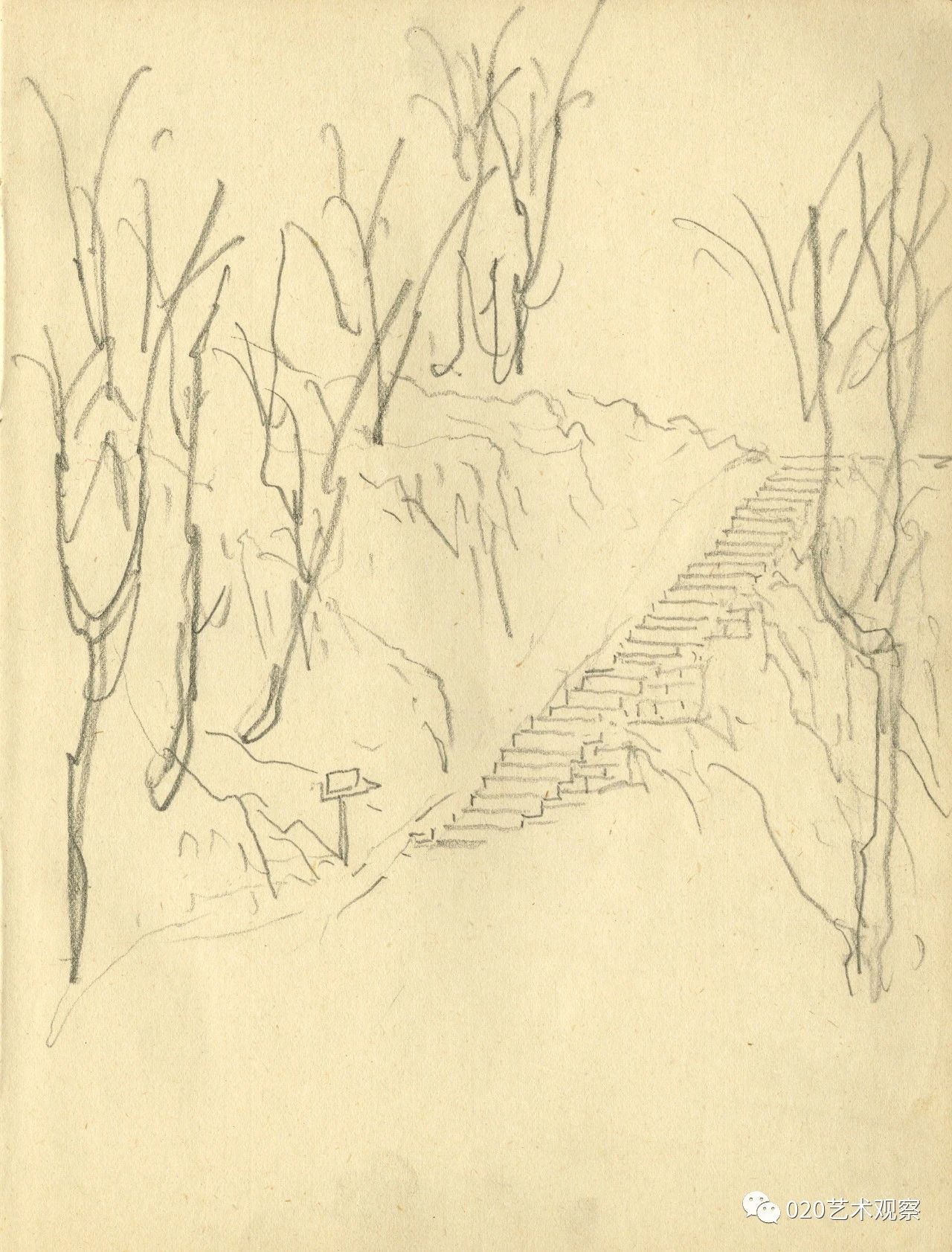

同时也了解梁世雄“延安之行”创作的作品,“延安之行”的时间,关山月的速写本题记上写的很清楚是1977年5月17日至5月21日。笔者将梁老的这些手稿分为五大系列:

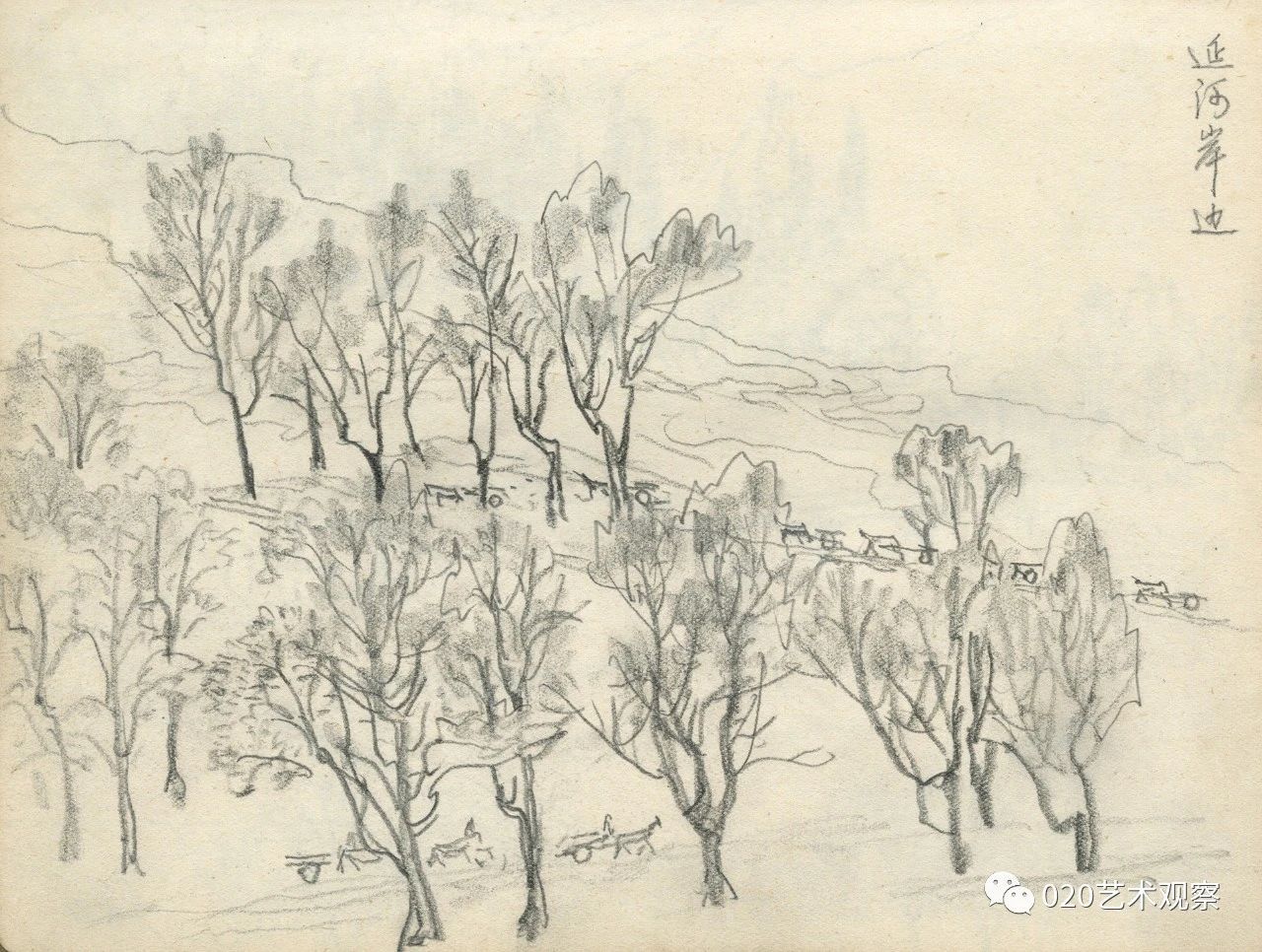

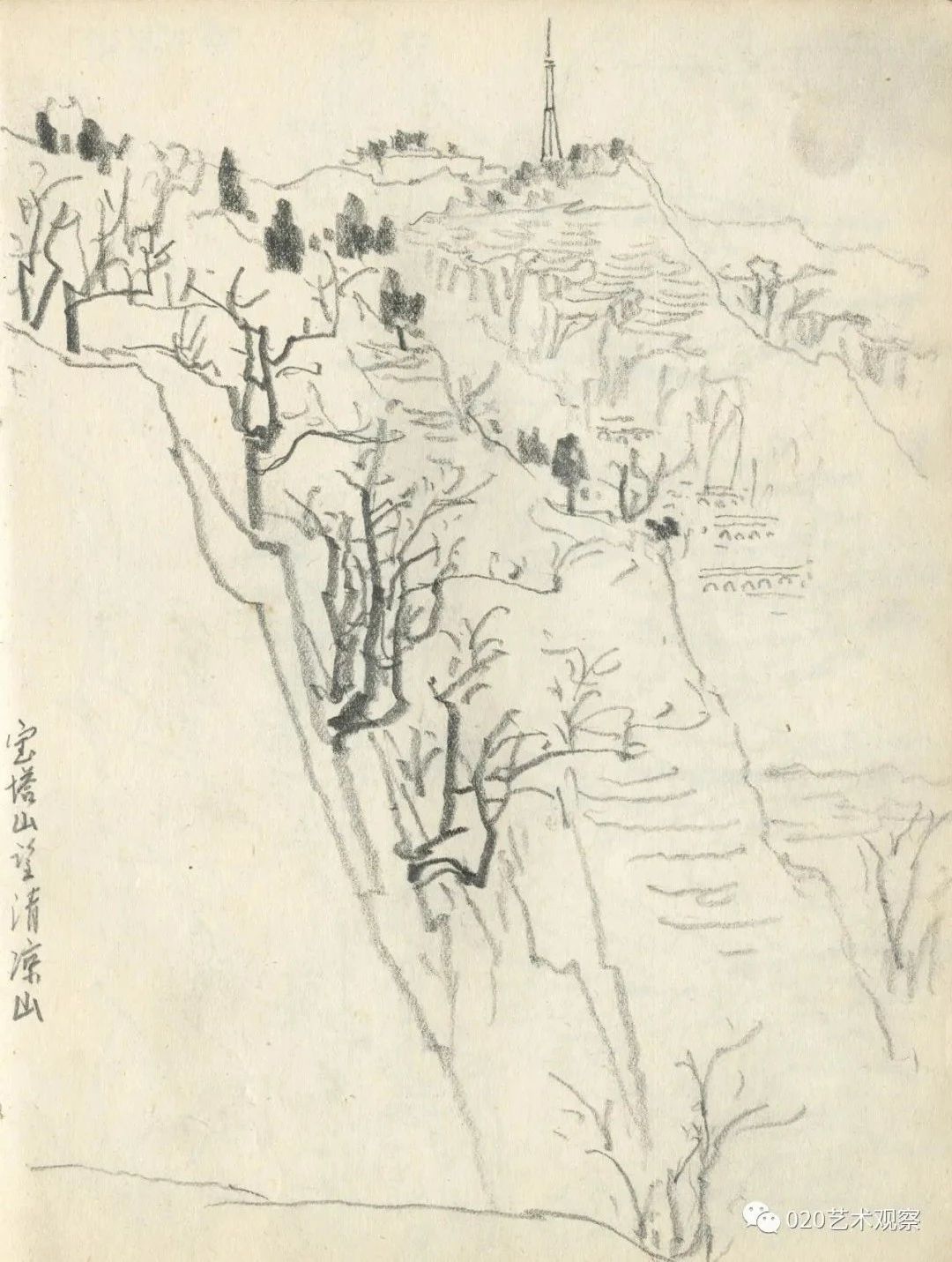

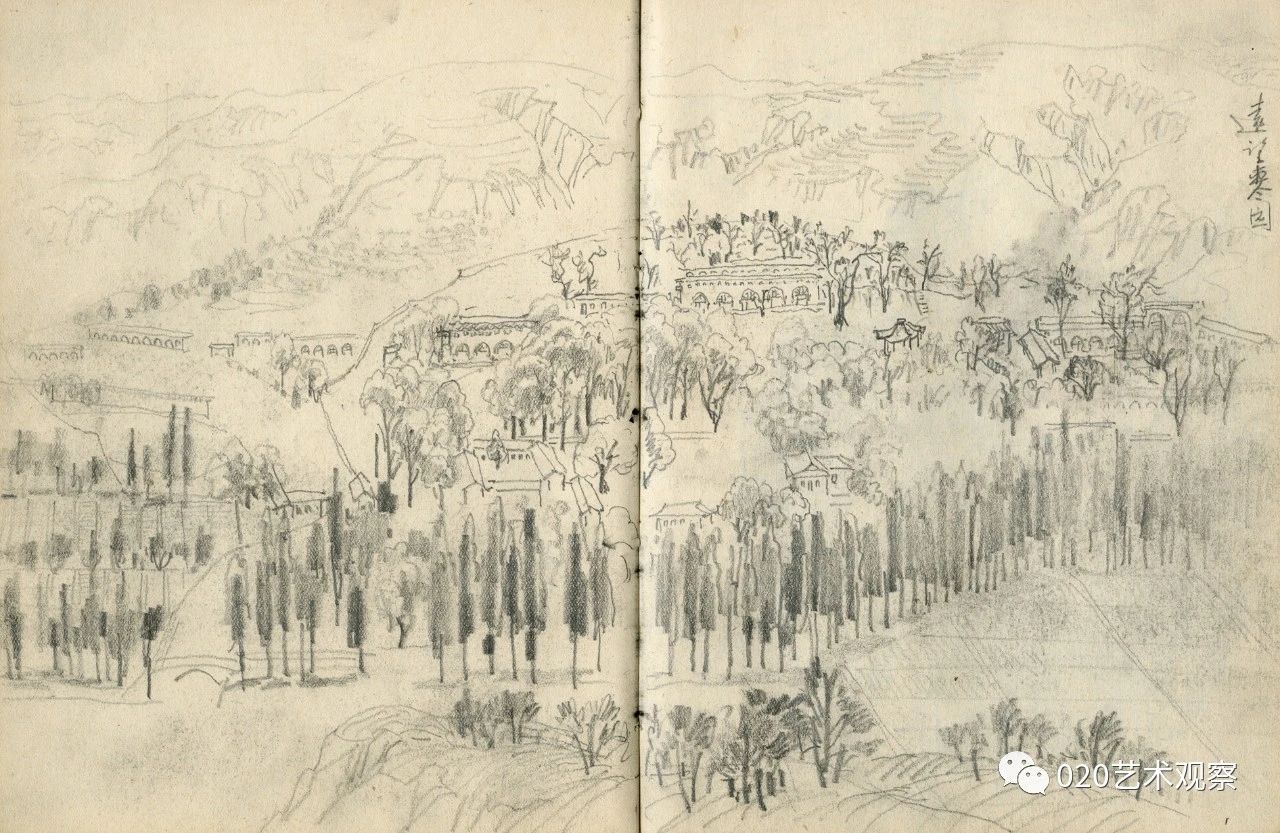

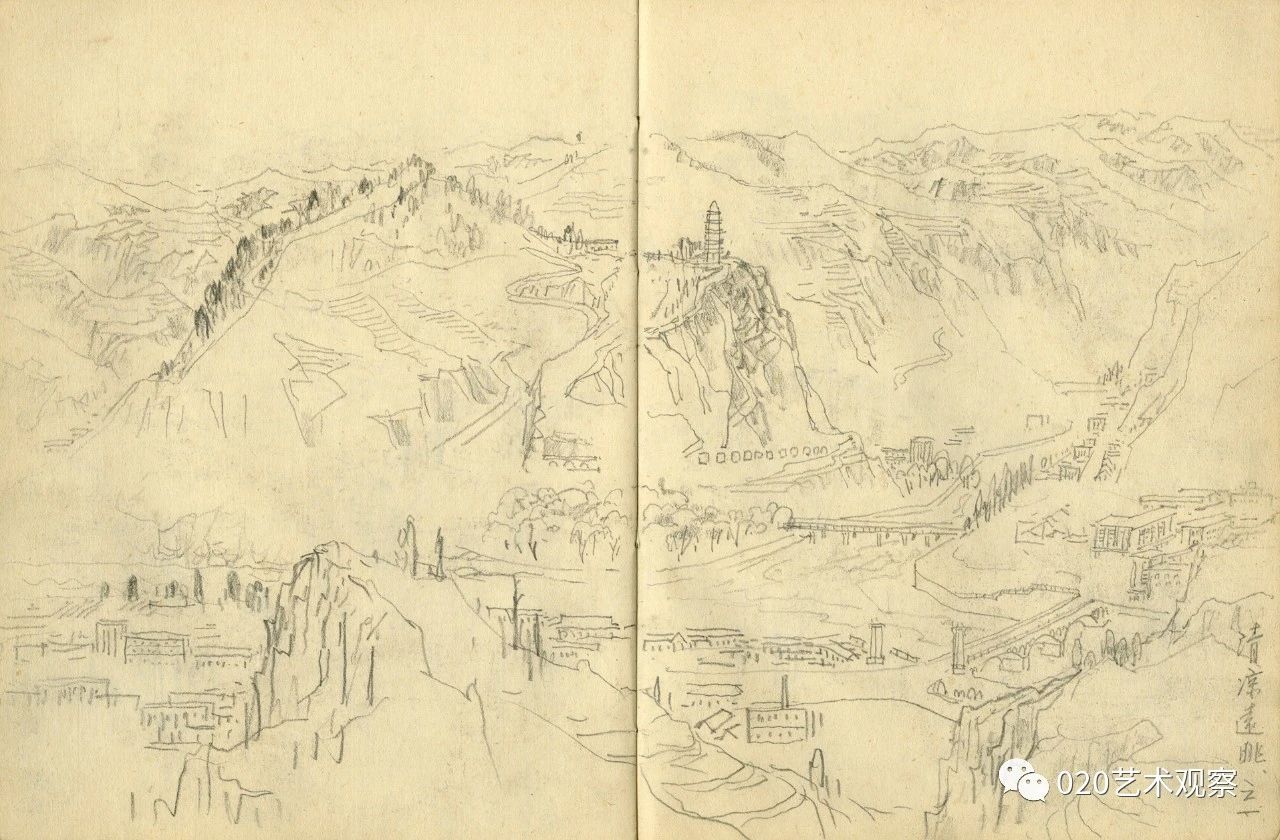

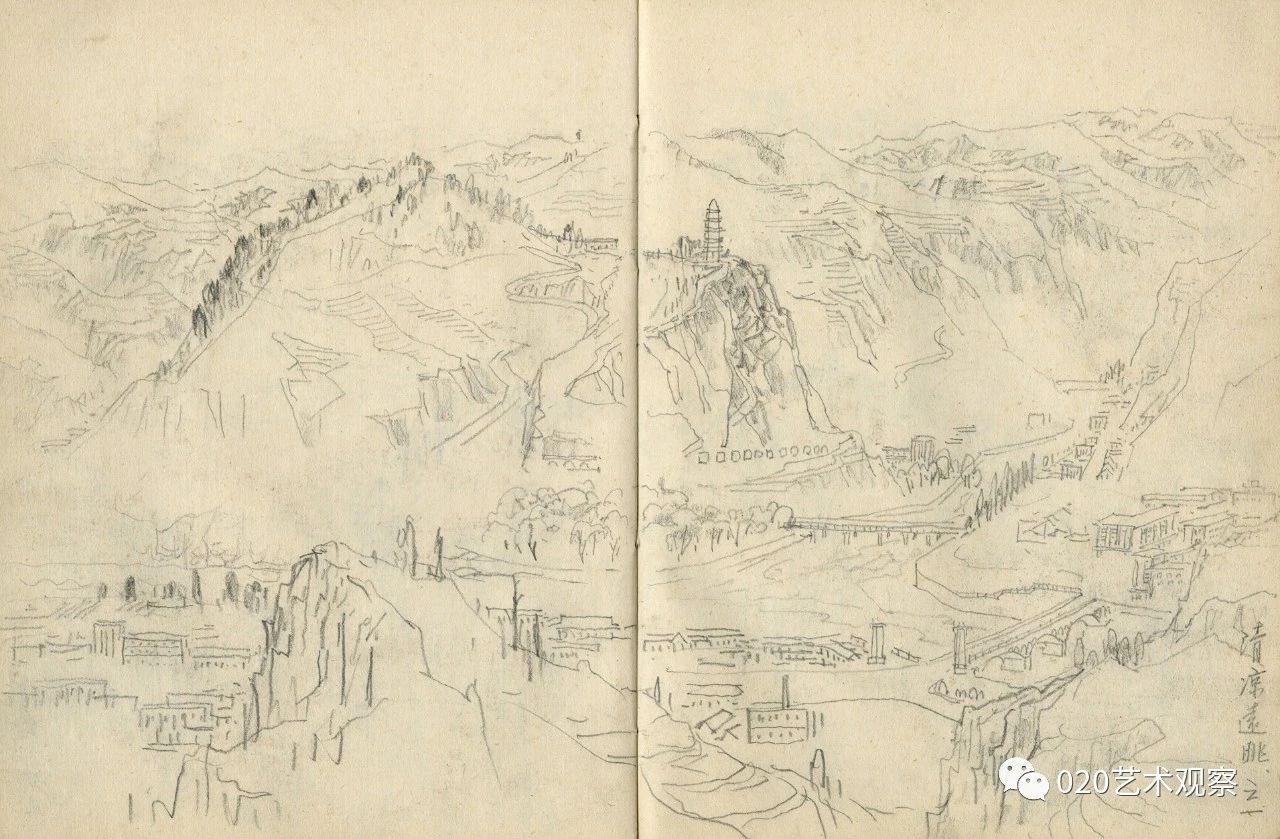

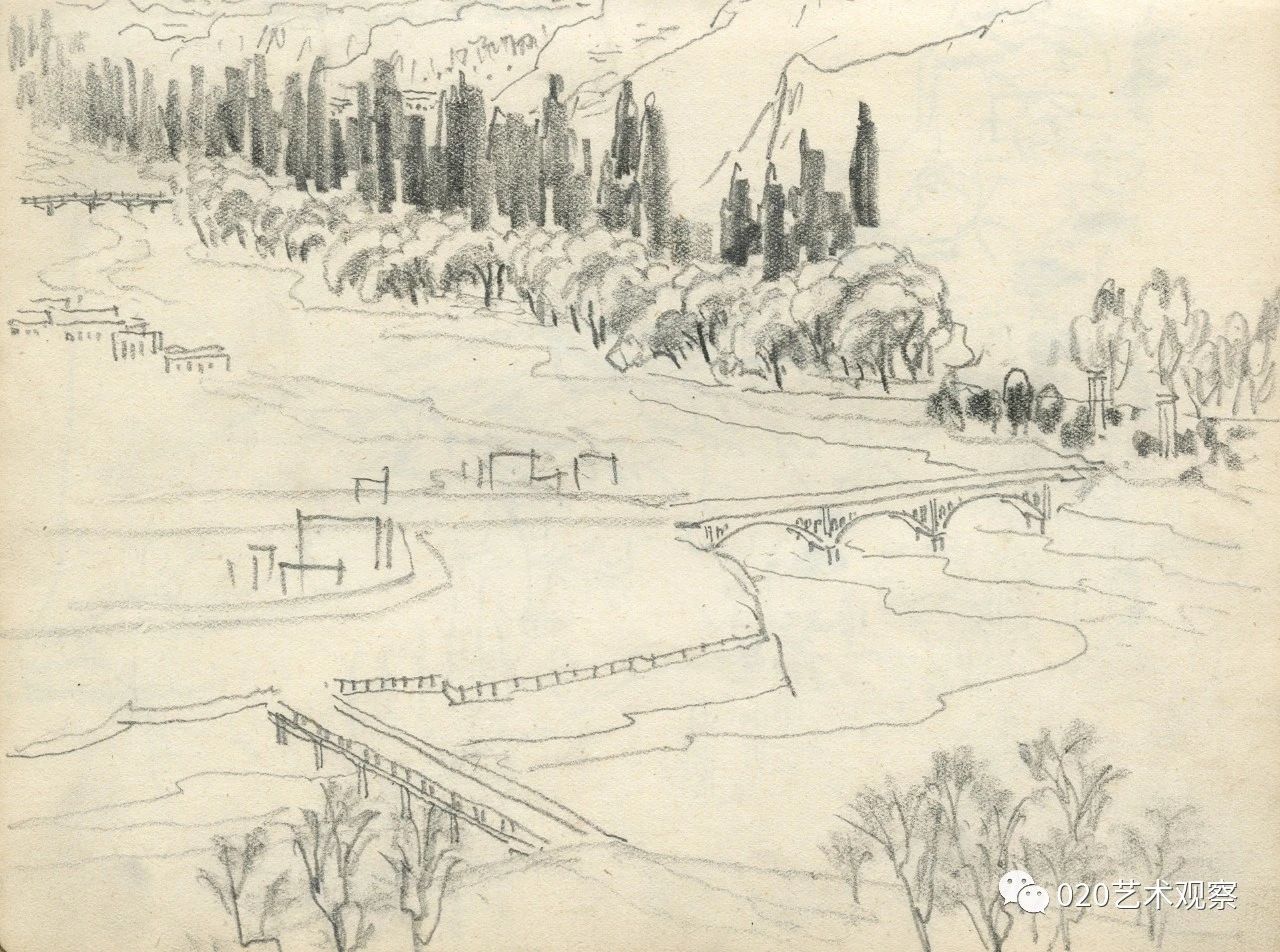

一、延河、宝塔山系列。《延河大桥》《延河岸边》《宝塔山望清凉寺》,一幅《宝塔山》题记“宝塔山,一九七七年于延安”。

宝塔山

延河大桥

延河岸边

宝塔山望清凉寺

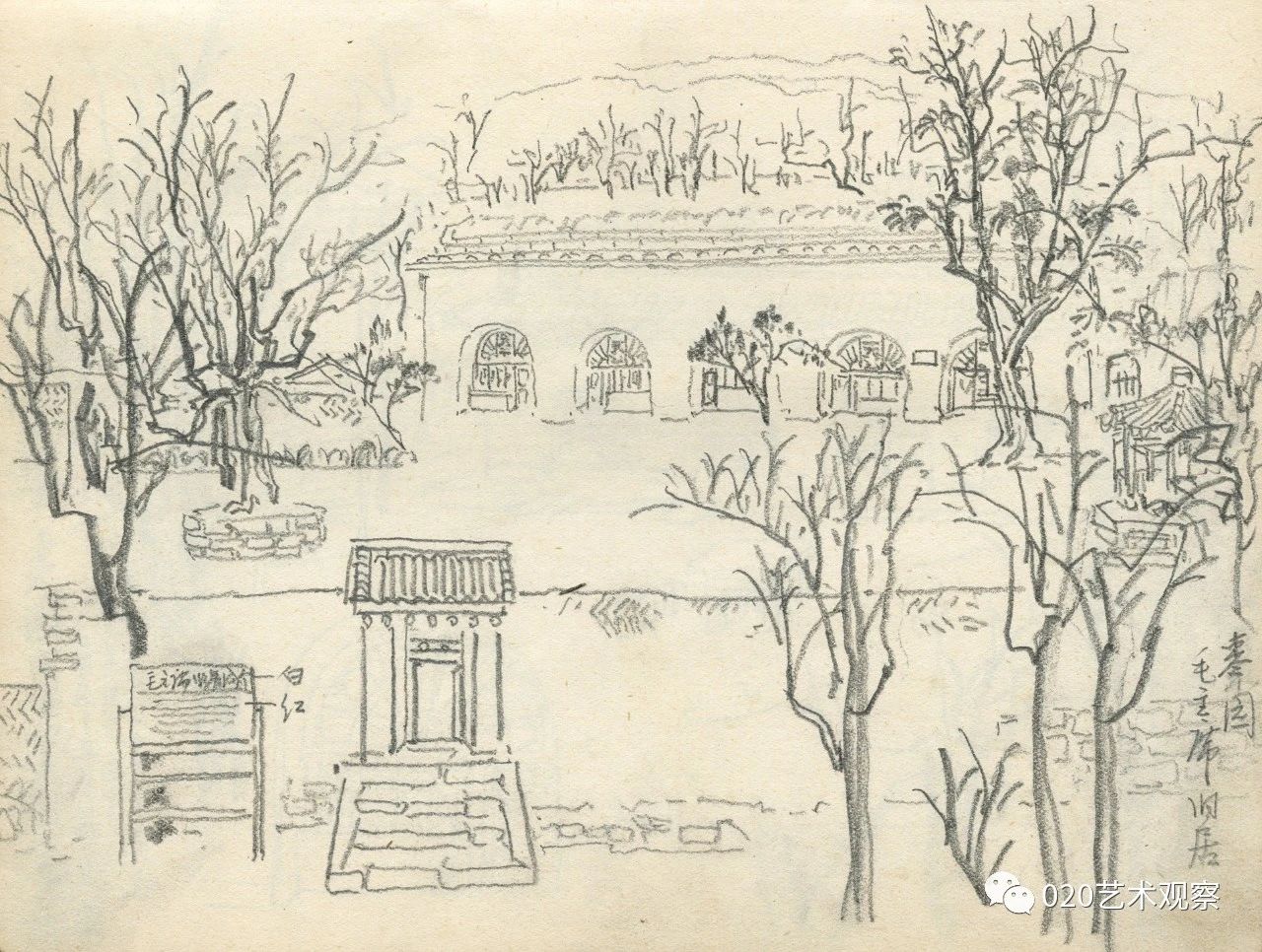

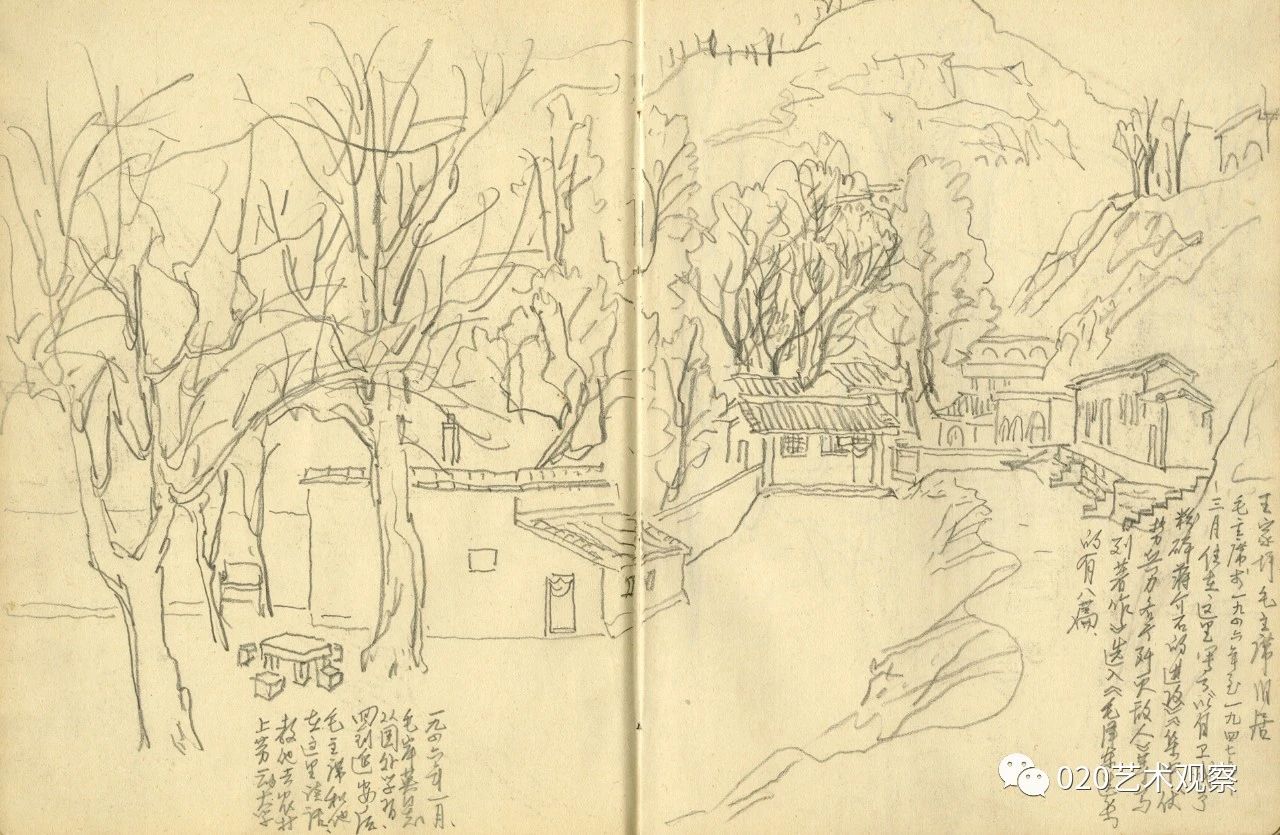

毛泽东同志旧居

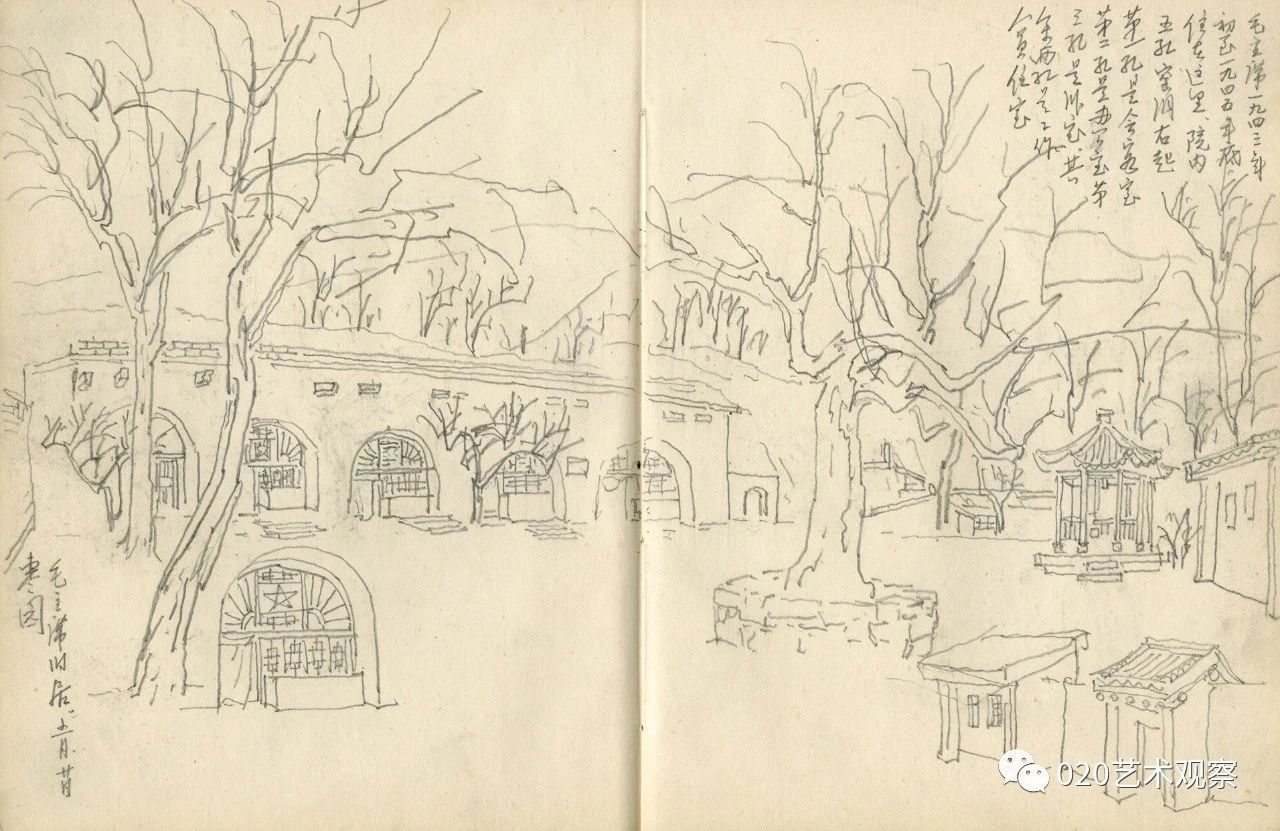

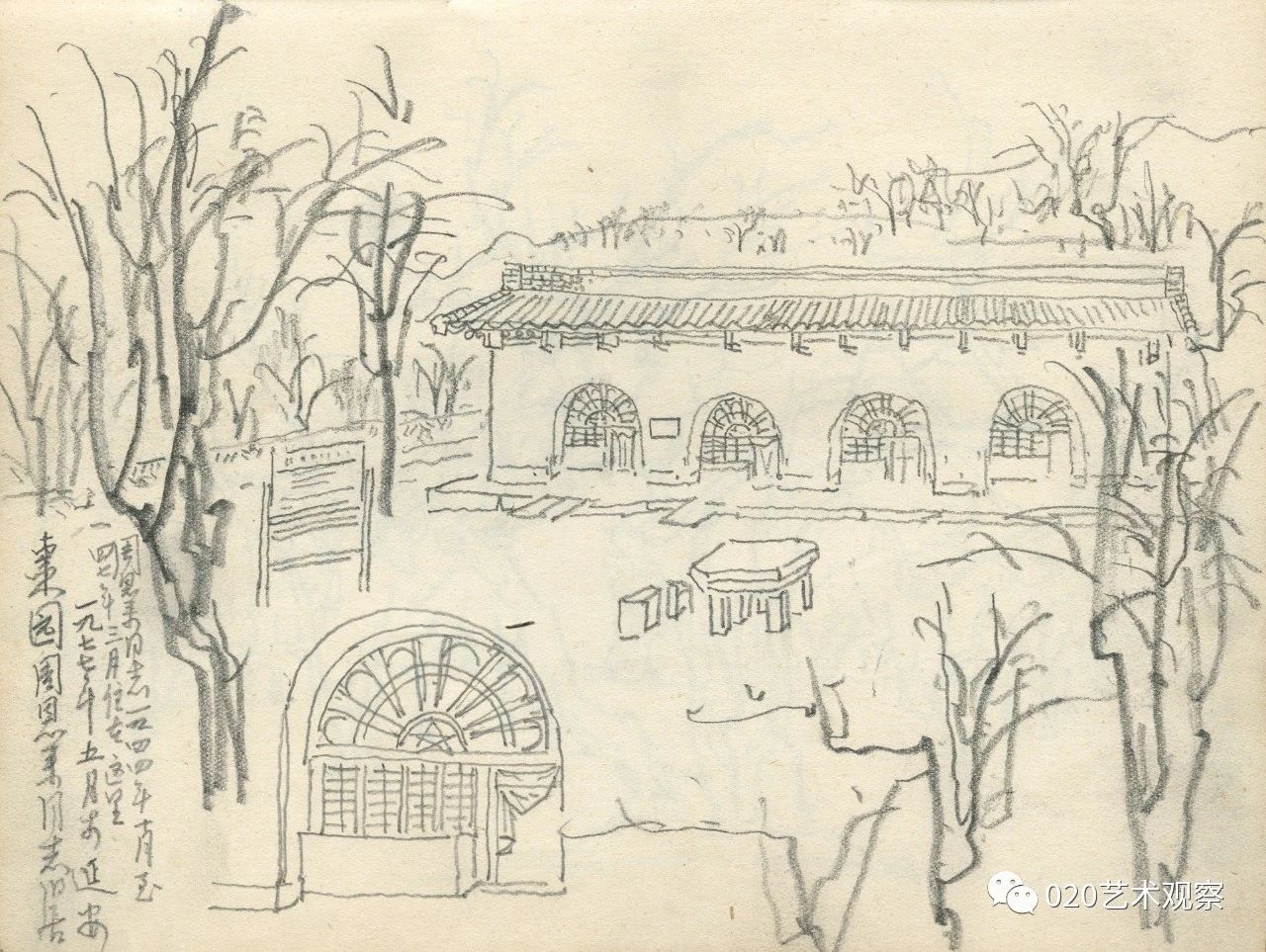

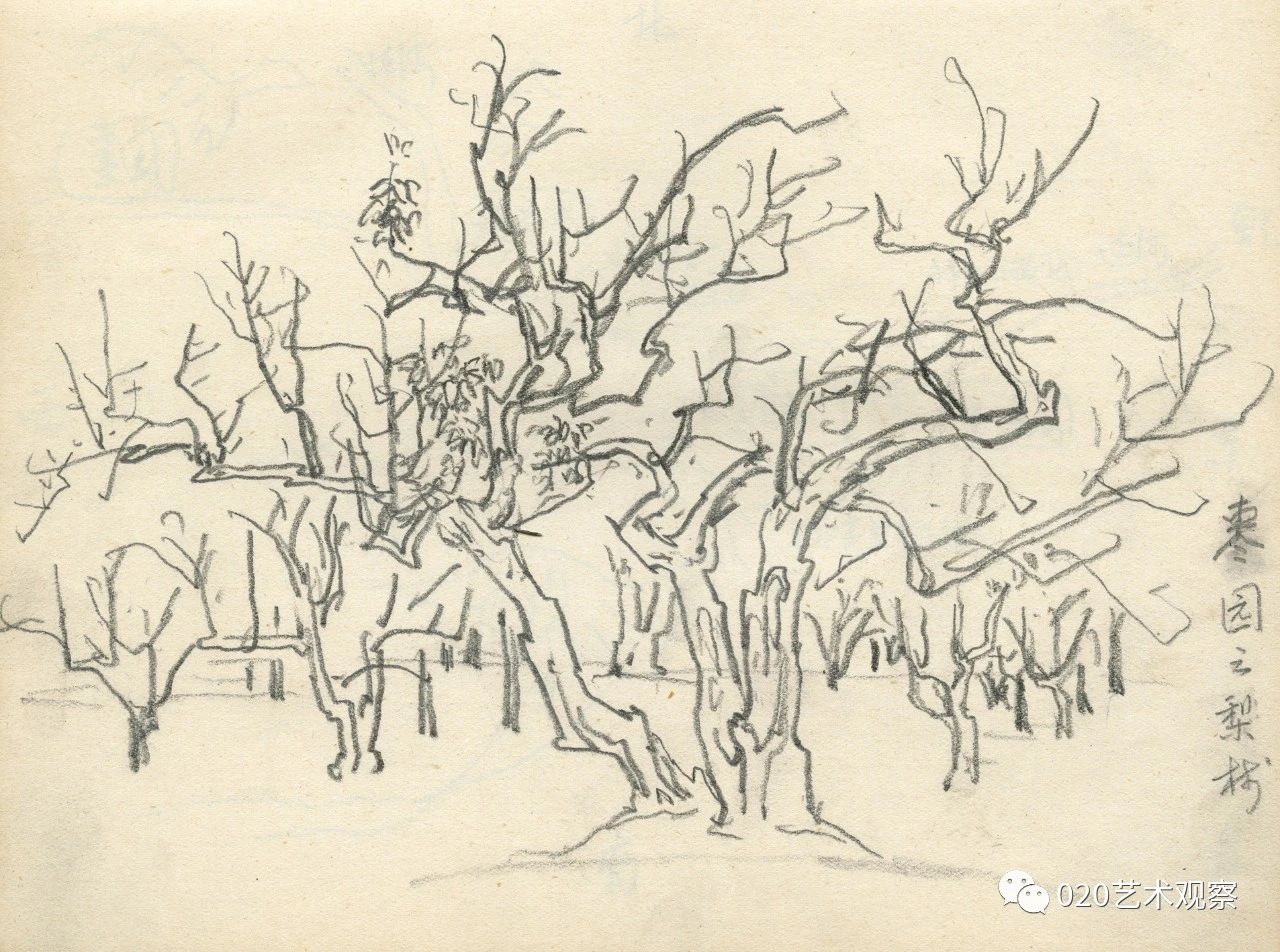

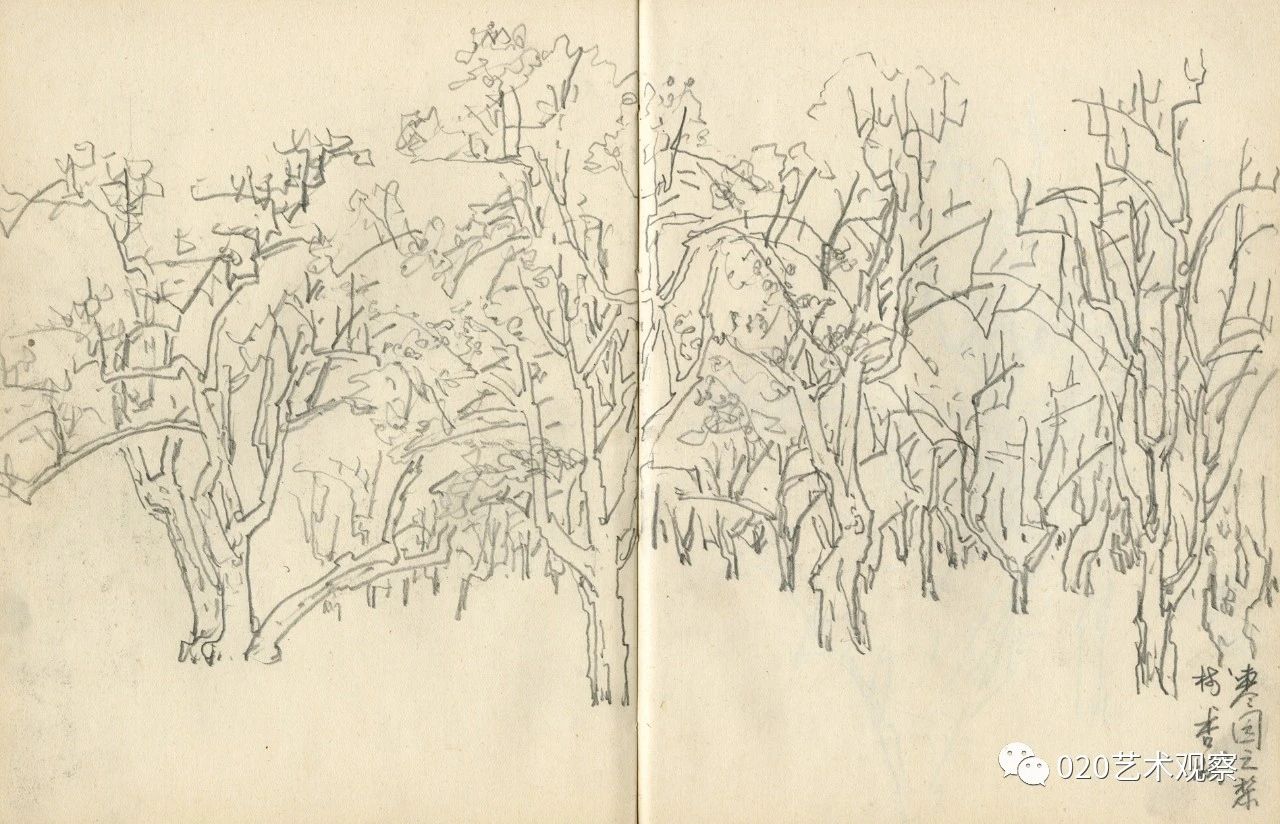

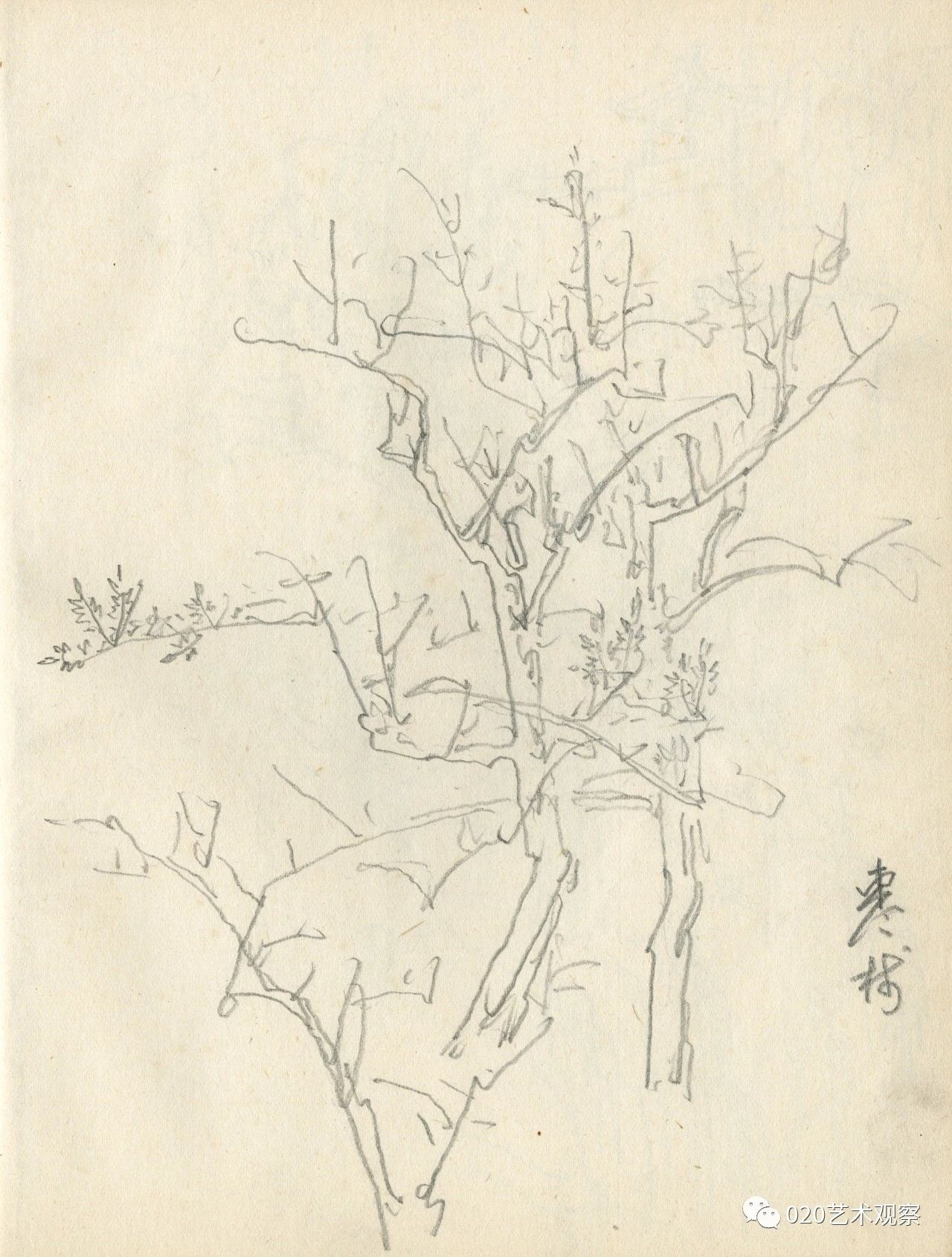

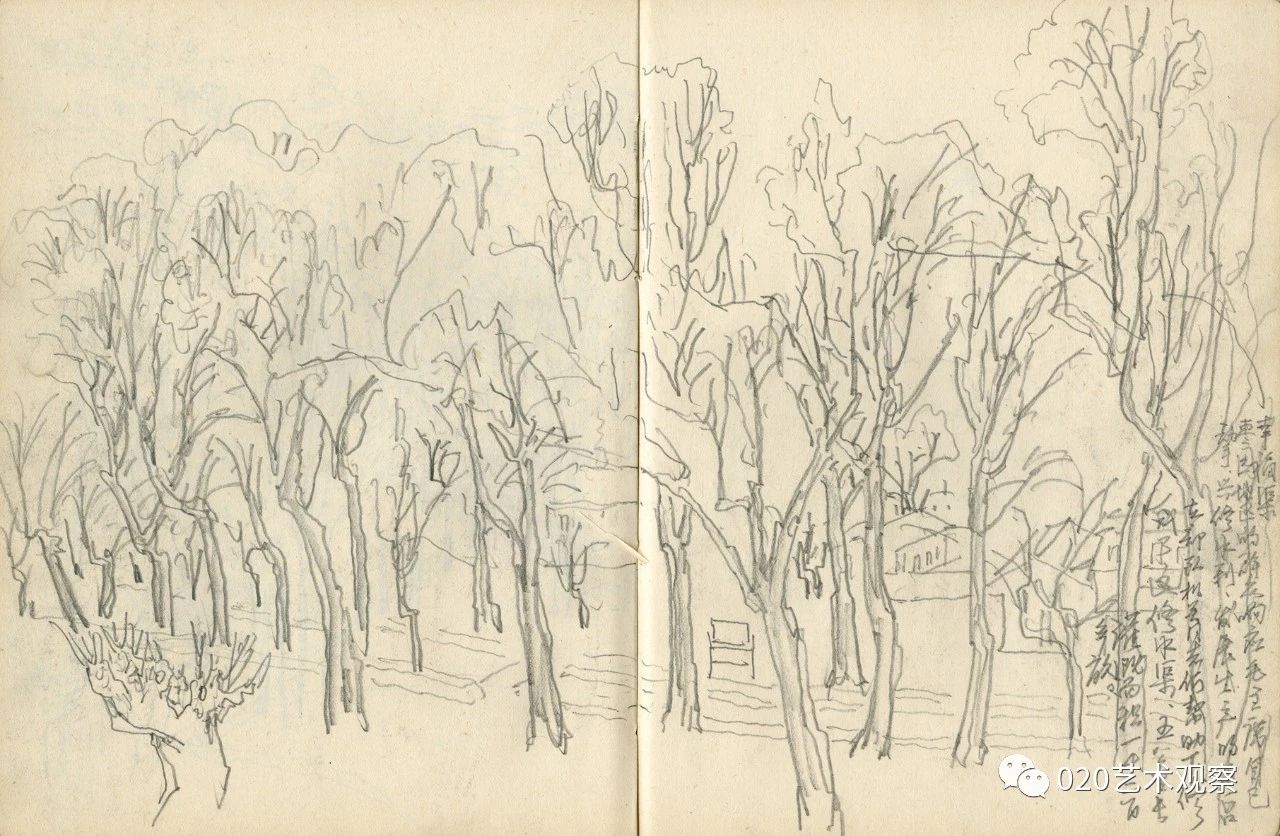

二、枣园系列。《枣园毛泽东同志旧居》《枣园·毛主席旧居》两幅、一幅《枣园·毛主席旧居》题记“毛主席旧居,五月二十日”。三幅写生所表现的内容都是毛主席旧居,但表现视角完全不同。除此之外,他在枣园还画了《枣园周恩来同志旧居》《朱德同志旧居》《远望枣园》《枣园之梨林》《枣园之梨林、杏林》《枣林》。

枣园·毛主席旧居

枣园·毛主席旧居

枣园周恩来同志旧居

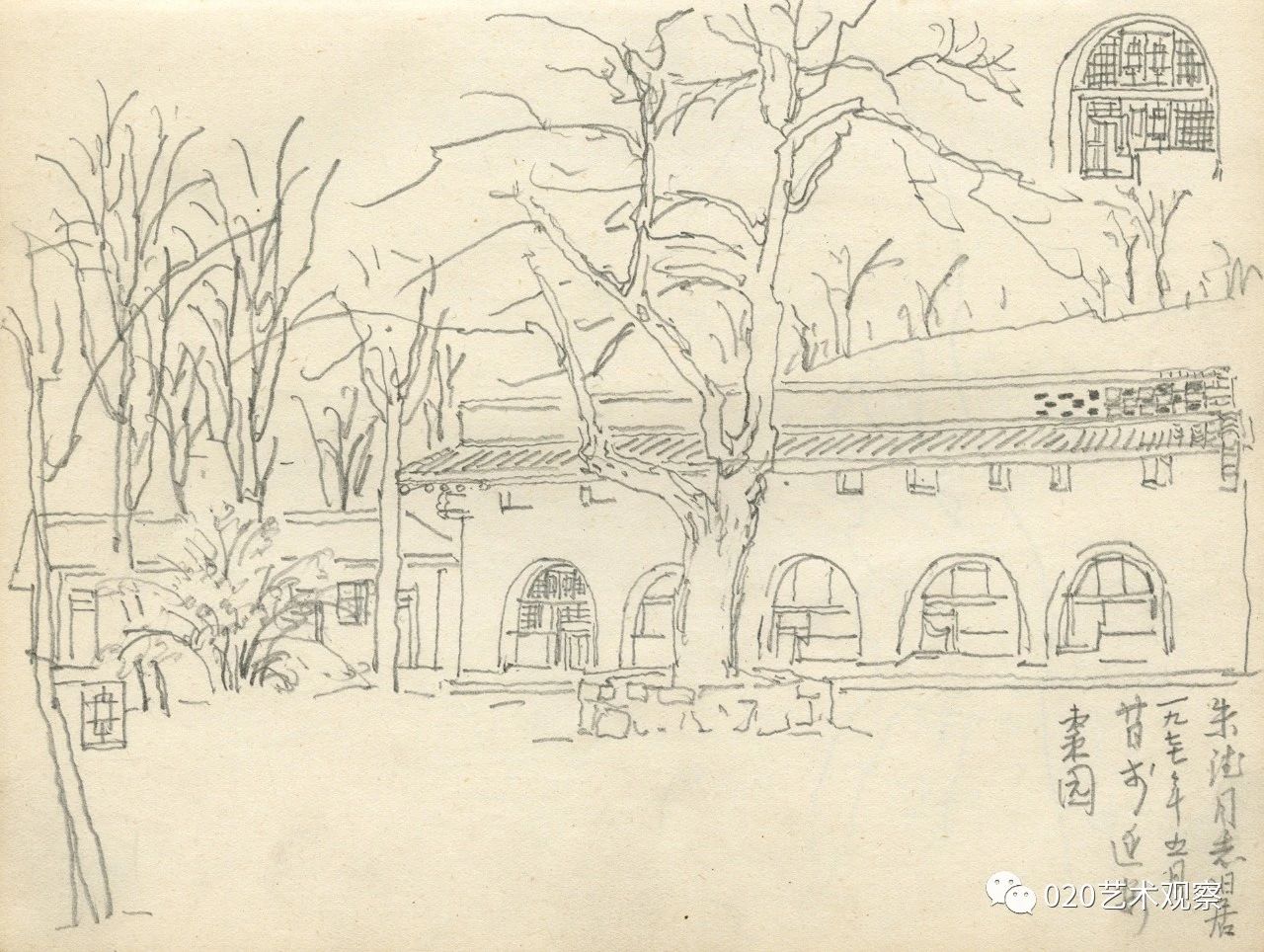

朱德同志旧居

远望枣园

枣园之梨林

枣园之梨林、杏林

枣林

枣园

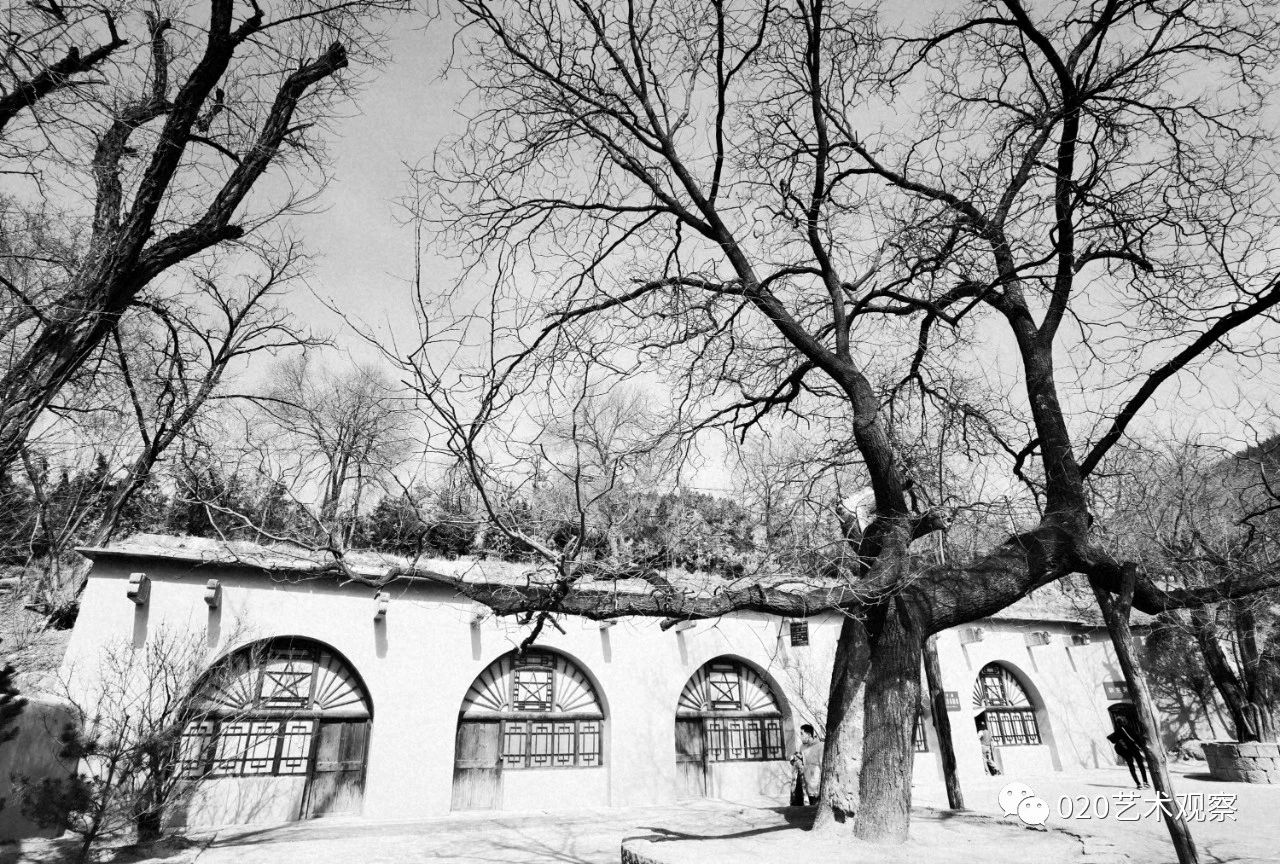

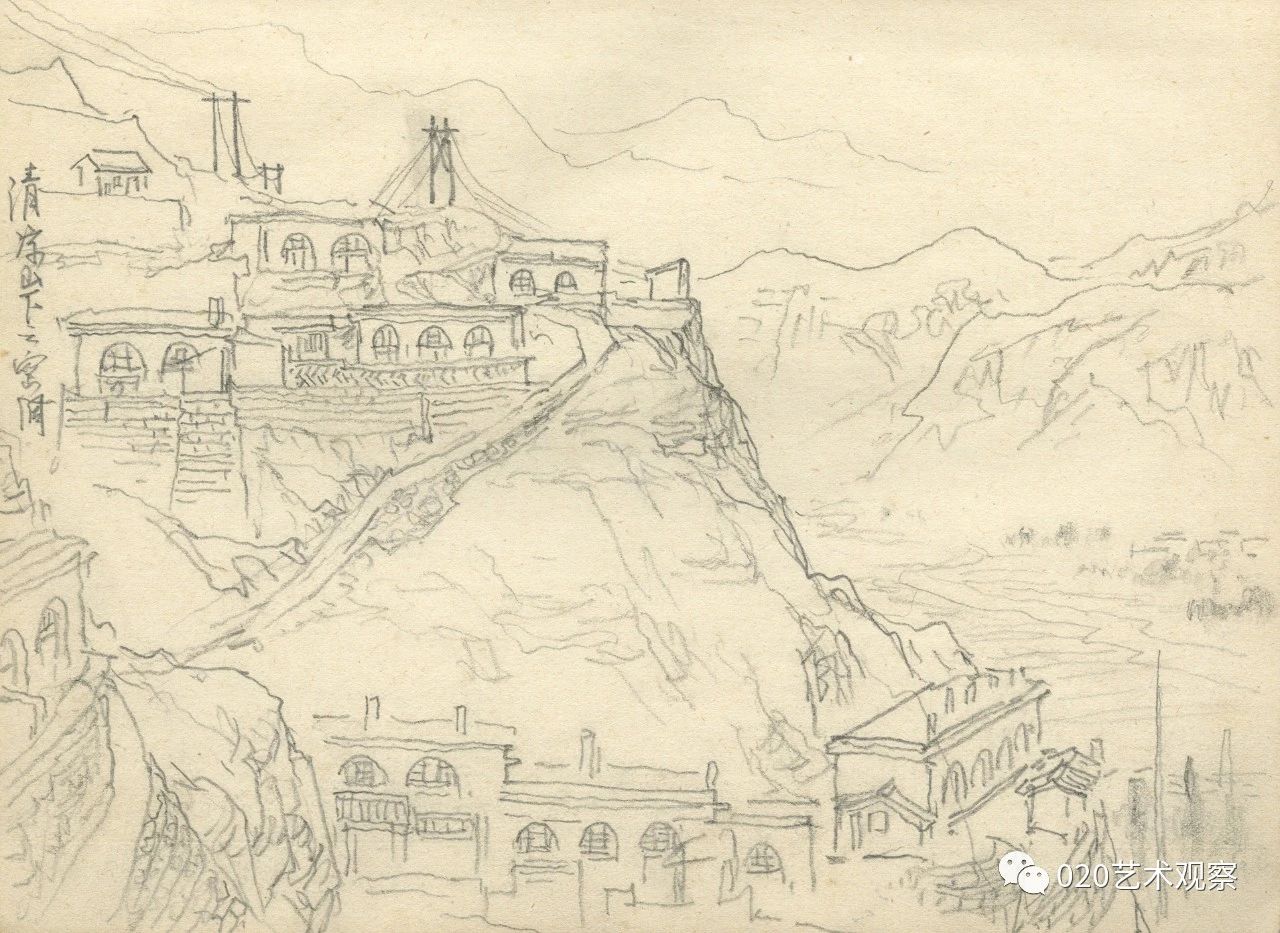

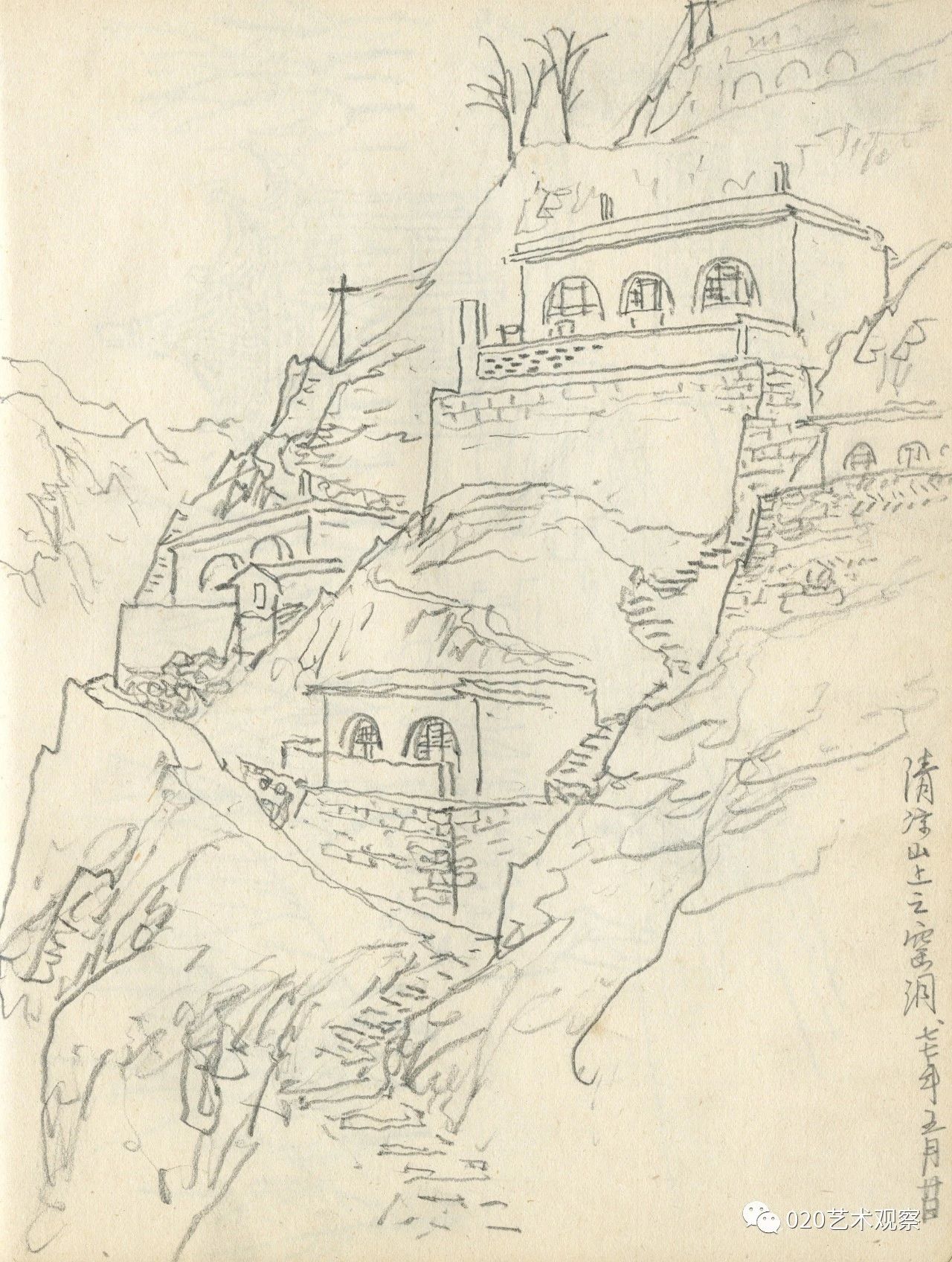

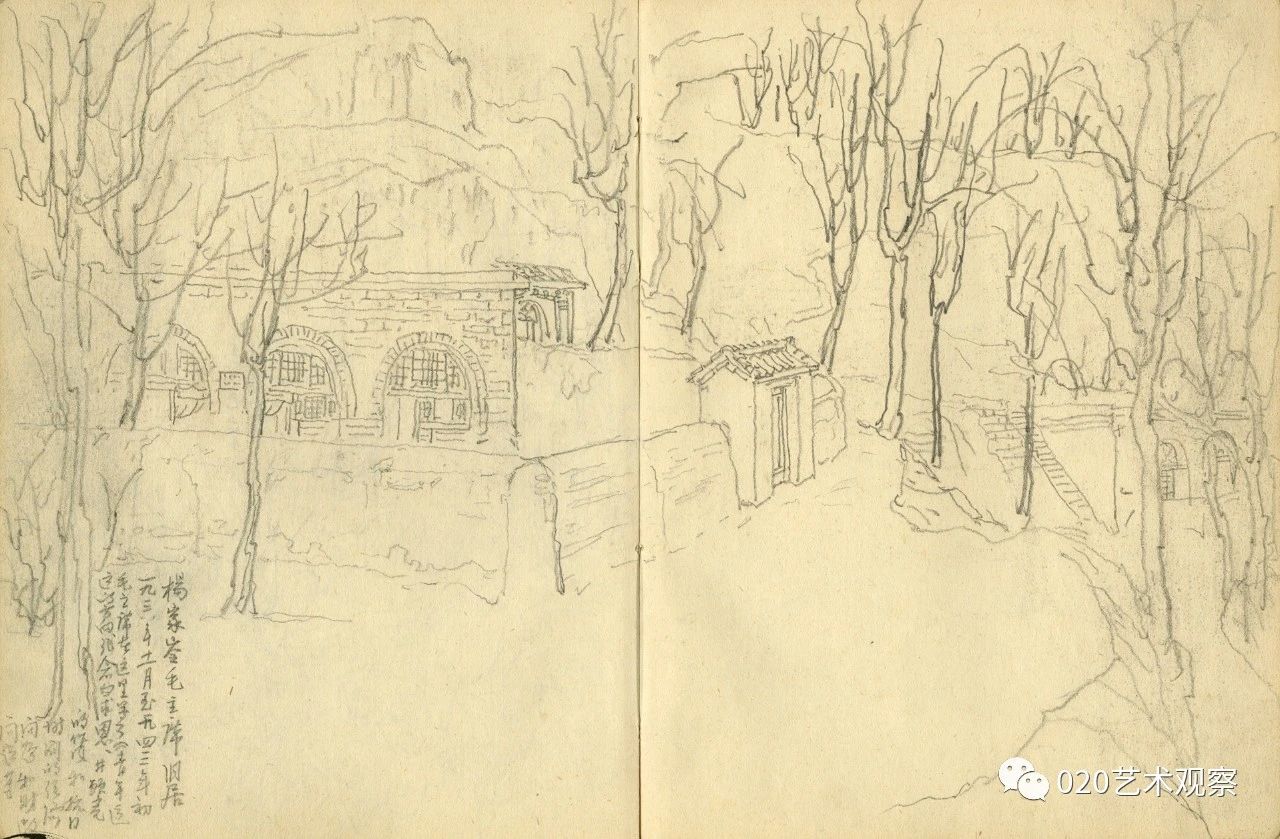

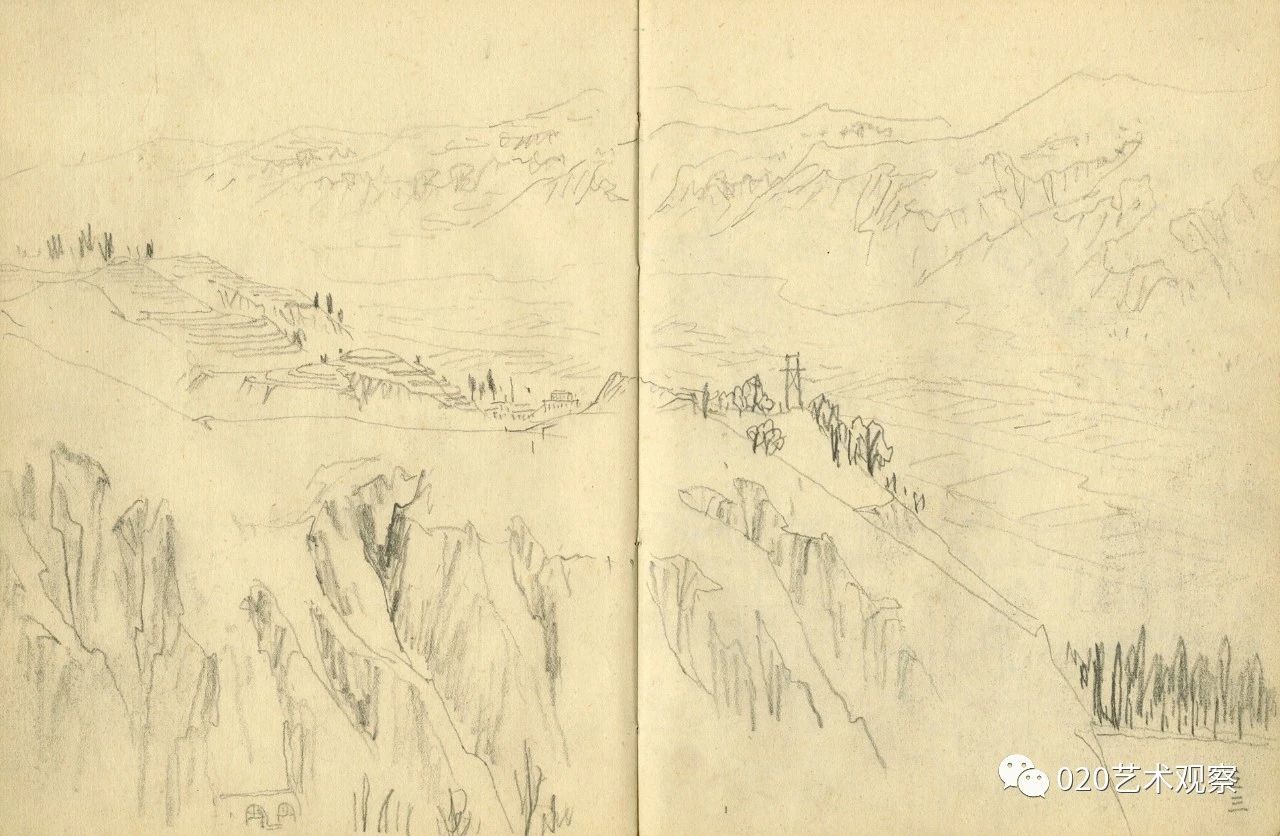

三、清凉山系列。有《清凉山下的窑洞》,另一幅为《清凉山上之窑洞》题记:“清凉山上之窑洞七七年五月二十日”。

清凉山下的窑洞

清凉山上之窑洞

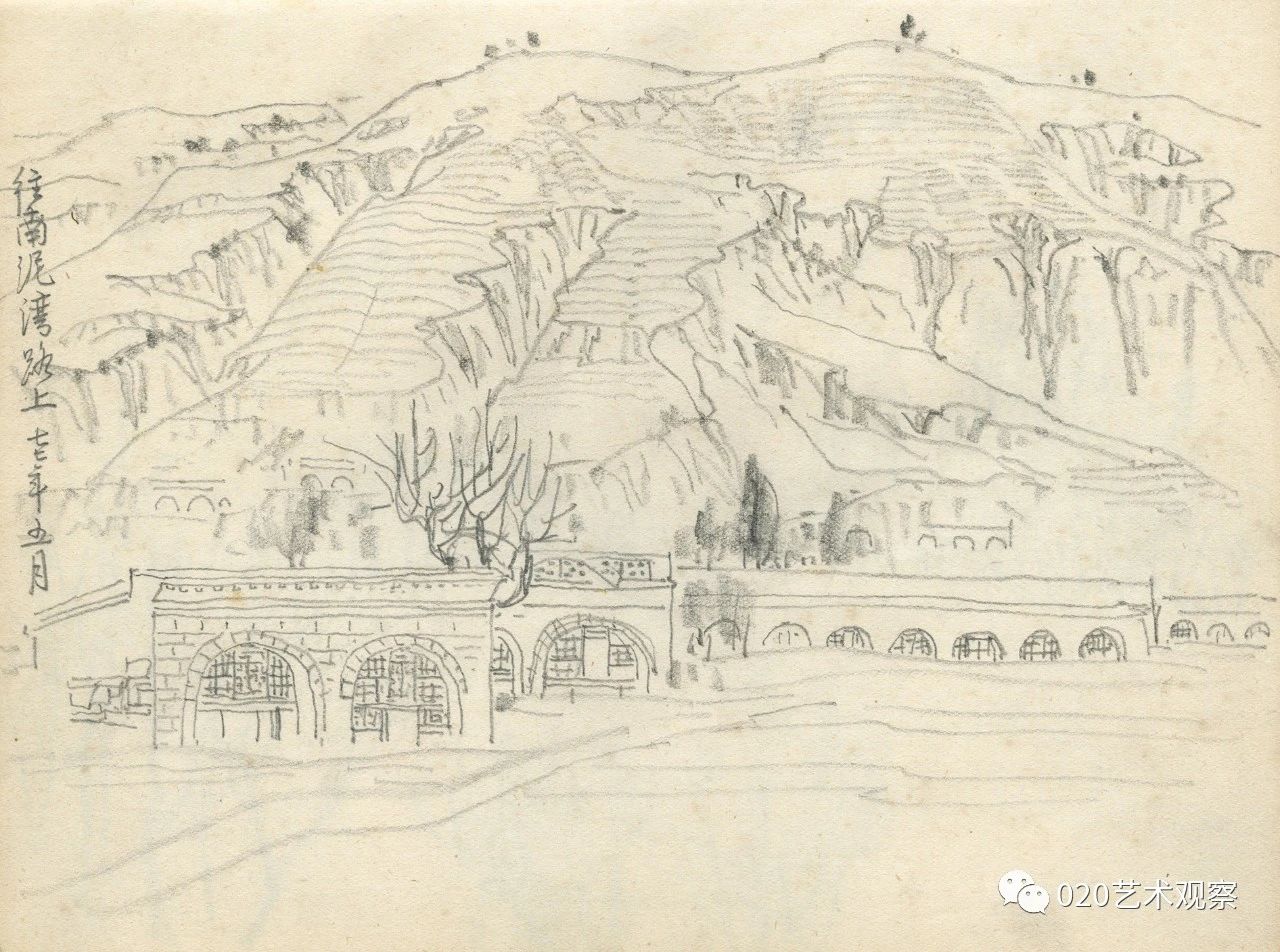

四、南泥湾系列。《南泥湾路上》《南泥湾》《九龙泉》。

南泥湾路上

南泥湾

九龙泉

陕北小景

纸本设色

61cm×54cm

1984年

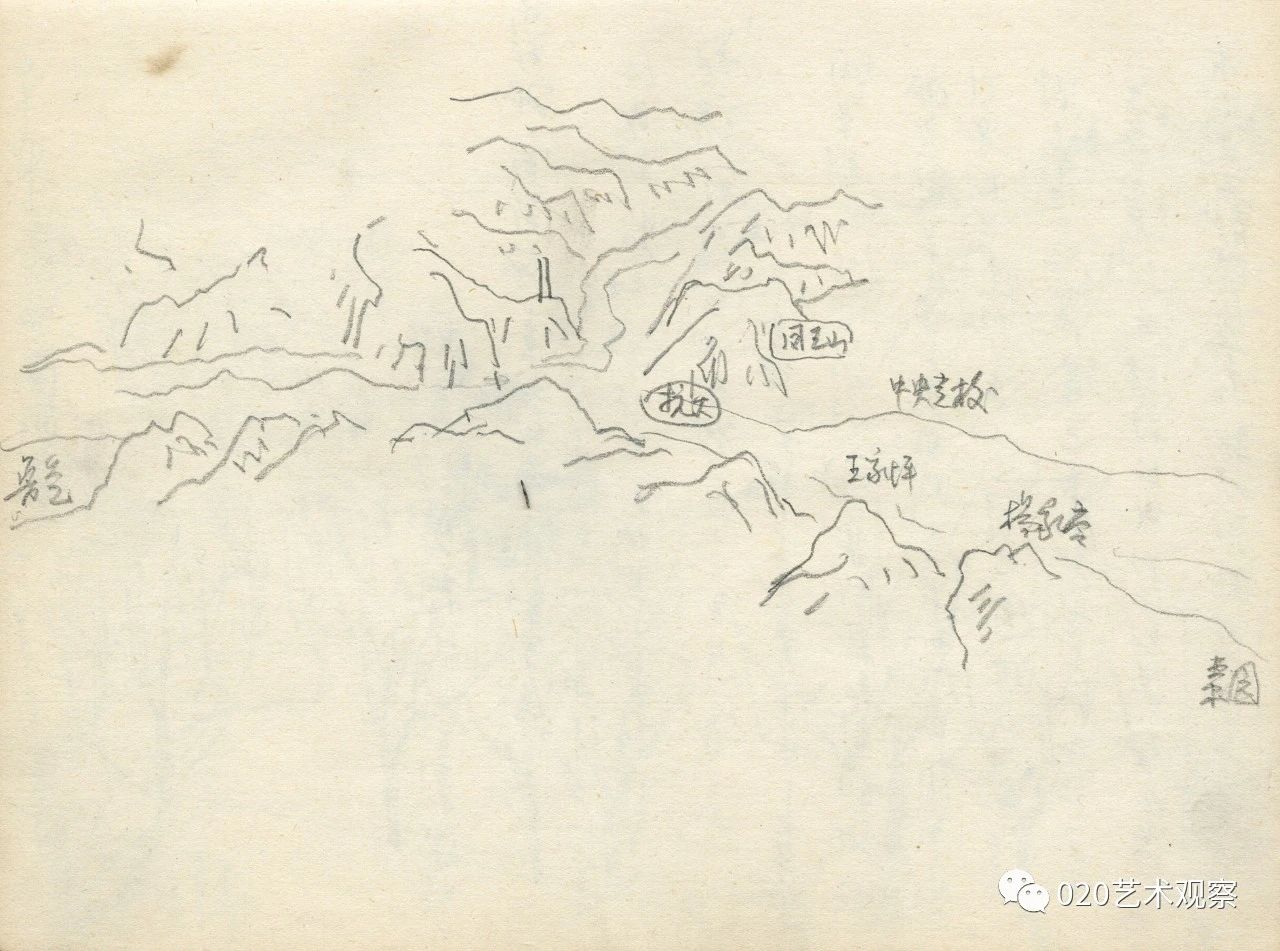

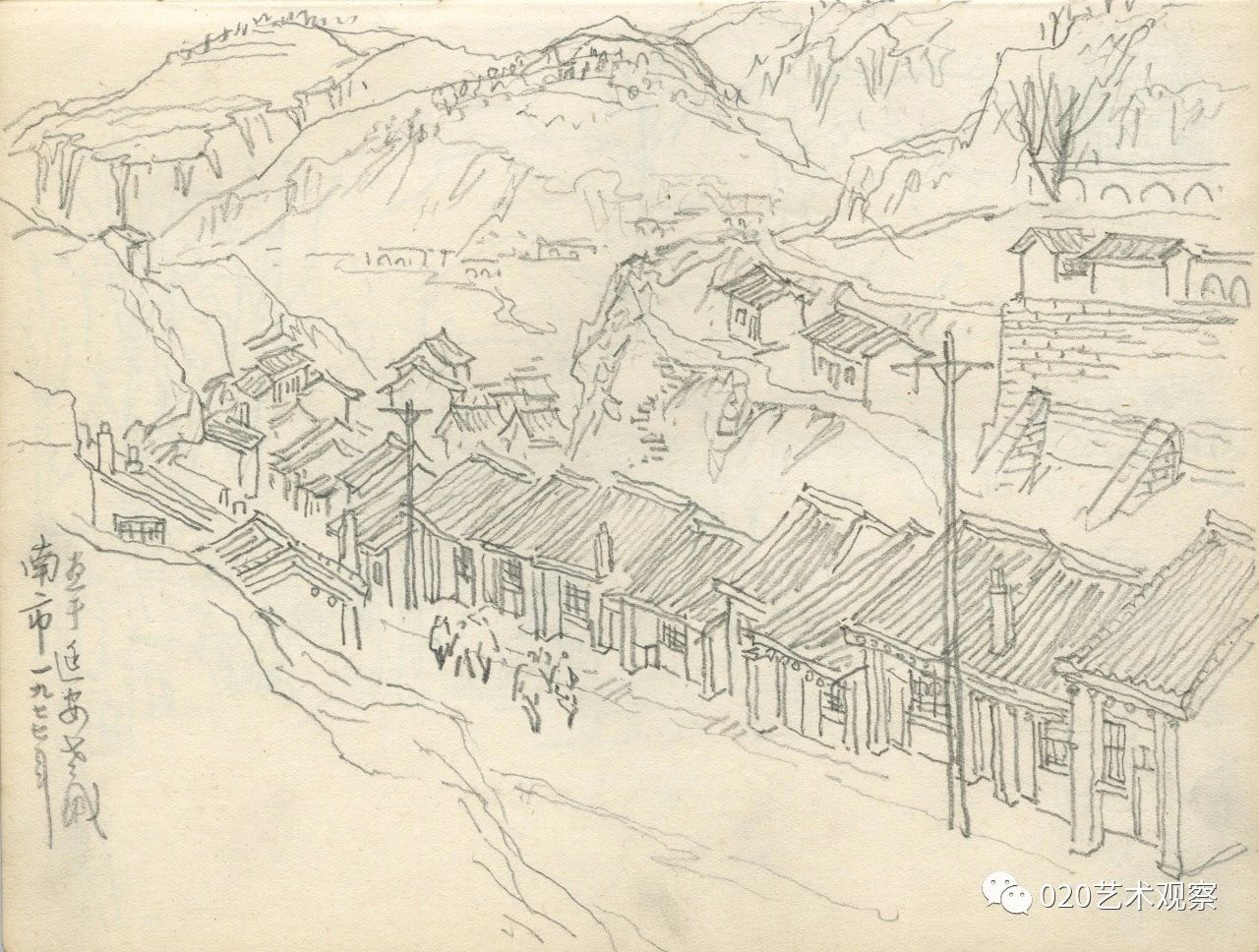

五、延安老城。《延安老城》,两幅延安示意图,其中一幅标注有杨家岭、沿河畔枣园、杨家岭、王家坪、凤凰山、宝塔山、陕甘宁政府示意图。

延安老城示意图

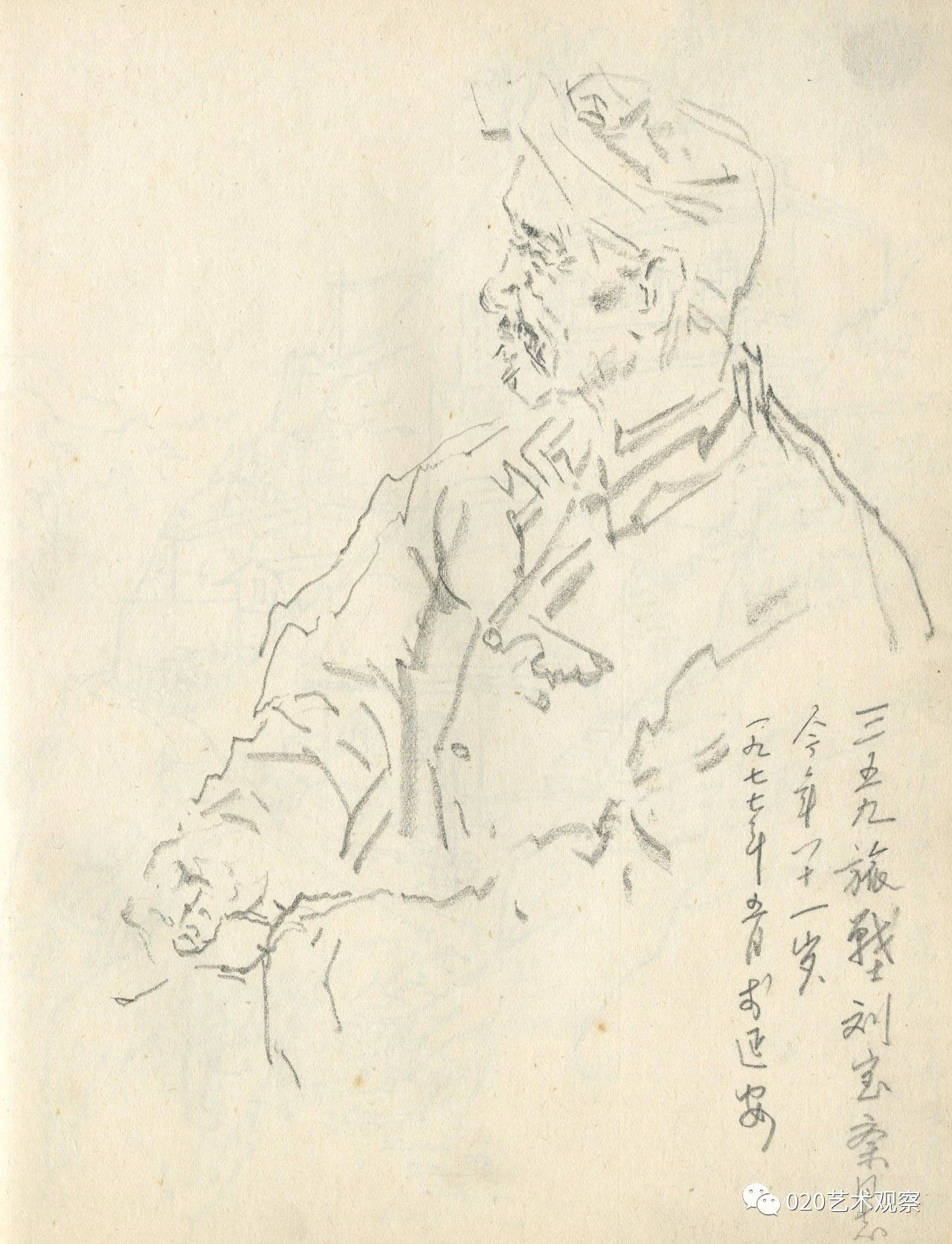

除此之外,他还画了一幅三五九旅战士的半身速写。我们从“延安之行”这批写生作中,可一窥梁世雄不忘从生活中汲取营养,不断探索并加强自己对圣地山水写生的理解和表现力度。我们从《清凉远眺》作品可以看到其创作《延安》作品的雏形,加上气他写生作品,便可大体感知其创作的全过程,具有珍贵的史料和研究价值。

三五九旅战士半身速写

清凉远眺

名为《延安》的作品,现在见到有三幅,画面都是以青绿色为主调,以宝塔主题,不同之处在于画面构图和画面物象略有删减。罗兵说,“这张《延安》作品是很难得的,它是特定历史背景下的产物,是那个历史时期的档案。为了画这张画,他在延安写生就有“一百图”。从写生到创作构图,画了多幅稿子,但他的画面始终保持着一种轻松状态。这是一张新中国现实主义的山水画作品,画中人物动态及建筑的局部,都是按照学院派的讲究来创作的,可以说是从传统到现代绘画的一个创新过程”。这幅《延安》作品中既有岭南画派的表现方法,同时又有他鲜明个人特征,我将其概括为三个精神:

延安(画稿之二)

纸本设色

40.3cm×64cm

1977年

一、创新精神。他是从现实生活出发去改造中国画表现形式,革新技法,而不是依照成法套用生活。注重独创和构思,又能抓住生活中获得的直观印象。此画还借鉴了西画光的处理方法,表现画中空气的流动感。画面空间物象处理依旧是平视的方法。这些都构成了他艺术上真正现实主义的特色。

王家坪毛主席旧居

二、时代精神。他笔下的物象无论山坡、窑洞、河水、树木、人物、车辆、大桥、路灯、亭台还是宝塔山,只要发现美,便尽收笔底。此作涉猎范围之广,观察之细,描绘物象之精,都是很少见的。可以看出作者真挚的情感和精益求精艺术态度。作品重诗意和意趣,具有鲜明的时代精神。

杨家岭毛主席旧居

三、笔墨精神。他的绘画一个显着的特点就是注重用笔,追求笔力雄健的书写感。远景山峦以中峰苍劲笔线勾勒而成。近景的柳树和桃树笔法刚柔相济写出主干细枝,后敷以汁绿、桃红色,生动地展现出万木勃发、春意盎然之景致。远景和近景相互映衬,凸显宝塔的巍峨气象,整幅画面清新悠远,生机勃勃。

幸福渠

梁世雄是一位全能型画家,不论人物、山水还是花鸟,在他笔下都能游刃有余。他是一位思想型画家,他从现实生活出发,重视立意和独创,又能抓住生活中的直观感受,山川、流水、飞鸟、羊群充满了无尽的生命力,这是他对真善美的礼赞,也是对生命的思考。行万里路,独爱江山。

辛丑年于西安莲花山房

连旧居十四孔

更多作品欣赏

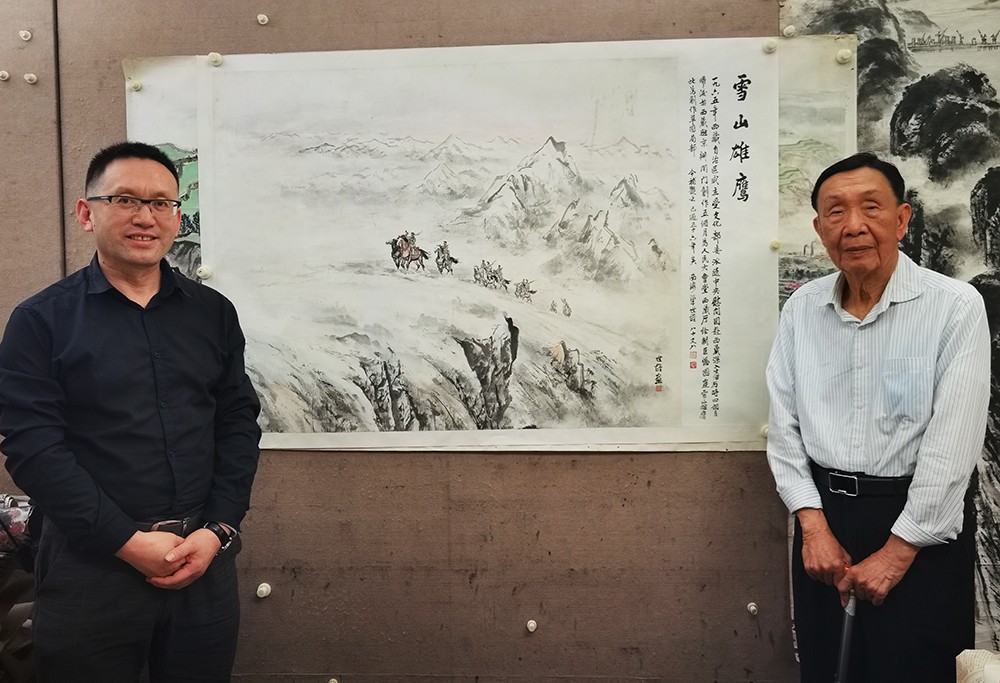

徐华博士在广州美院梁世雄先生家中欣赏作品

文章标题:红色经典丨梁世雄手稿系列•延安 | 徐华水墨专栏 | 美术长廊

本文栏目:美术大家

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。