我们从远方赶来,带着一颗崇敬的心,只为奔赴一面之约。120年光阴流转,当应县木塔上的铜铃再次被风吹响,当一群白鸽煽动翅膀发出咕咕叫声,天边云海洒下的那束光,是否还能清晰照见他的足迹——在71年的有限人生里,他远渡重洋学习西方建筑,他走过中国两百多个县测绘两千多座古建,他破译宋代《营造法式》并书写中国古代建筑史,他跨越中西文化探寻中国现代建筑之路,他创立东北大学和清华大学两所不同类型的建筑系为新中国建筑教育奠基……纸页泛黄,他描画的线条依然清晰;时过境迁,他测绘的古建至今犹存;时代跃进,他设计的人民英雄纪念碑巍然挺立;书声朗朗,他培育的学子代代相传。今天,我们聚集在“碑林”,俯身阅读字里行间流淌的思想火光,抬头仰望黑白影像记录的感人瞬间。我们乘着时间长河回溯,在生命的不期而遇中感发、启迪、礼赞。这是一次史无前例的纪念,这是一场只为梁思成举办的文献展——听策展人苏丹讲述“栋梁”背后的故事......

Q1

在梁思成诞辰120周年之际举办本展的意义?

苏 丹:梁先生是中国近现代文化史上绕不过去的一个人物,他的贡献与思考,以及他遭遇的挫折与留下的遗憾,是我们今天必须面对的问题。一个人能够成就大事,他一定有自己的定力、信念、价值观和工作方法。中国在进入现代社会以前,在那样艰苦的条件下,他要做一件事是多么难。书信往返,徒步丈量,在古建筑上攀爬,工整的书写,严谨的绘图,中国传统教育中做事的一板一眼在梁先生身上都体现得非常彻底。

从时间的概念来看,梁先生的生命时间并不是那么长。他1901年在日本东京出生,直到1972年在北京医院病逝,在71年的时间里做了这么多大事,我们能够看出一个做大事的人的沉静与淡泊专注。不像我们今天有很多诱惑,时间在催促你去做很多事情,结果到头来一事无成。因此,通过这个展览,我们很多人需要去反思这一点。

所以这个展览会带给我们一些这样的反思。从梁思成对中国古代建筑所做的田野调查和科学测绘的专注严谨;他在回国后向政府有关部门提交的书信中洋溢着饱满的爱国主义热情;他参与创办东北大学和清华大学两所不同类型的建筑系;他要创立属于我们自己民族的建筑语言,用“新而中”的理念建立现代社会新的建筑风格……这些成就都值得我们今天去反思和学习,这也是在梁思成先生诞辰120周年之际我们举办本次展览的意义。

Q2

展览在呈现方式上有哪些独特设计?

苏 丹:这个展览非常注重对历史空间环境的营造,在策展方式上也有很大的创新。展厅两端,梁先生的两张照片:少年自拍照和担任联合国总部大厦设计顾问照形成了一条横向的轴线,以此贯穿他一生的结晶。展厅入口还有一条纵向的轴线,就是梁先生在李庄中国营造学社工作时的照片。两条轴线的交点是《营造法式》,它是对梁先生后来取得成就的一个暗示,也是梁启超先生对他破译中国古代建筑的希望和托付。

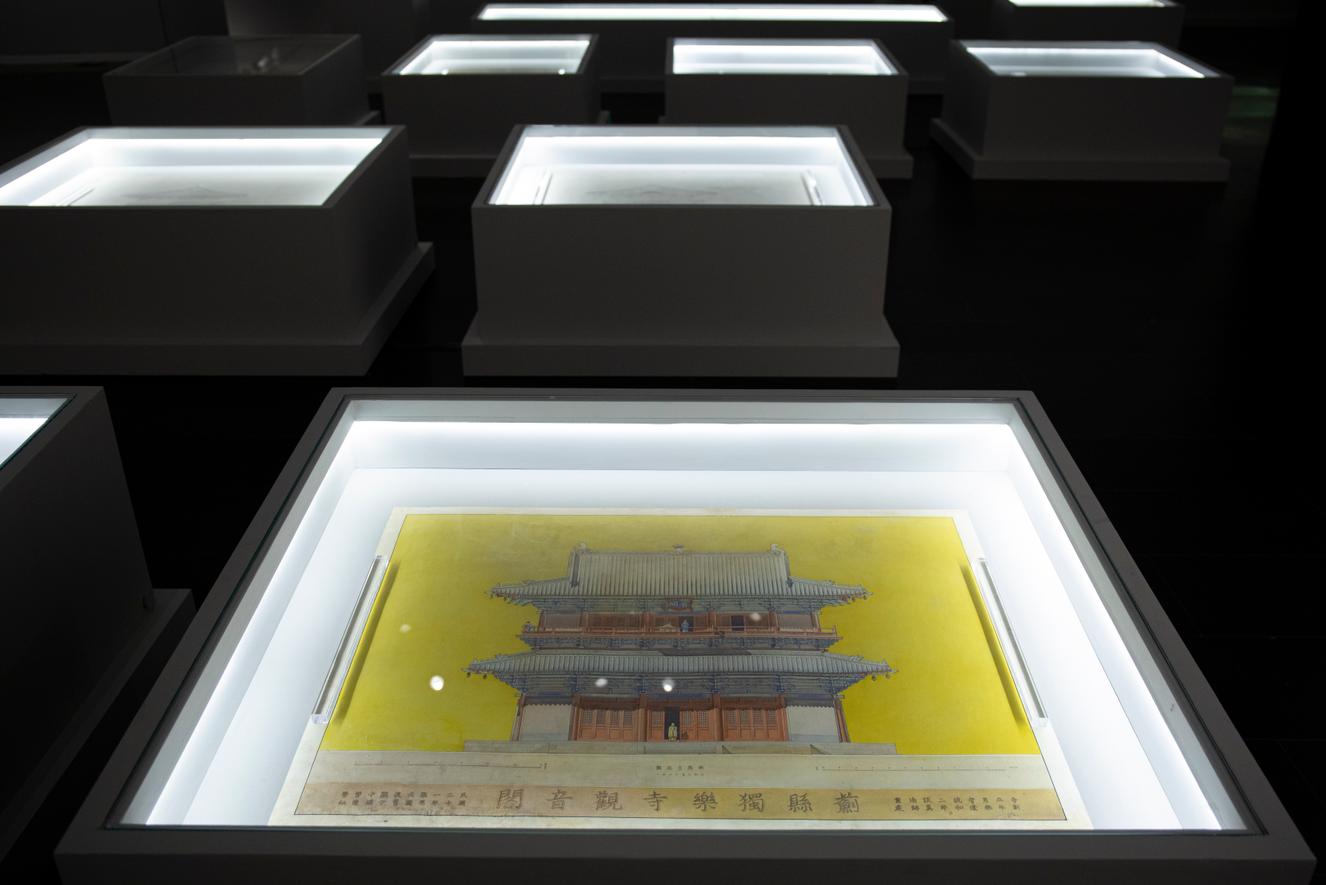

我们把展览现场设计成一个墓园,让大家相逢在墓园看墓志铭。梁思成生前做过很多墓碑的设计,包括王国维先生、梁启超先生、林徽因先生的墓碑。墓园是生者与逝者对话的地方,我们最终结合现场的条件和文献的情况,把作为展览主体的展柜像碑林一样组成巨大的阵列。而这个碑林是为一个人所做的,把他所有伟大的成就都呈现在不同的墓碑之上,使它们成为墓志铭的一部分,使观众仿佛置身于碑林之中去瞻仰缅怀他,这就创造了一个非常独特的精神场所。

尽管这是一个知识性很强的文献展,但它还原了很多场所的记忆,比如图片让我们重拾先辈们曾经工作的精彩片段,还原了那些难忘的历史。图片对于历史场景的营造是更加直接的,所以我们在四周墙体上布置了很多老照片。我们从一个文化嘈杂的环境里抽象到一个冷漠的极致,造成这种反差很有意思。光线富有层次,没有那么亮,把整个展厅的调子降下来,这样的博物馆气质就很强。

作为一个人的纪念展,我们通过文献来解读很多历史的信息。展览虽由大量文献组成,但它又不枯燥,呈现的形式很生动,展览手段很多样。我们还为观众准备了三十多支手电筒,就是希望大家能拿起手电筒,以查档案和考古发现的方式看展,在展览中搜寻信息。此外,展览中有录像,还有两个黑色的空间装置。这种空间装置就像黑洞一样,能够打通不同空间的关系,让你仿佛置身于山西佛光寺或应县木塔的现场。空间装置在当代展陈设计里是一种鲜活的呈现方式,它能让参观者换一个视角去追忆历史。

文献展中使用声音元素也是比较创新的一种手段。这次展览在声场的营造上运用了两种方式。一种是写实声音的还原,比方说在佛光寺的空间装置里,运用了佛光寺真实场所的现场录音。在应县木塔八角形的空间装置里,播放的风铃声、鸽子叫声,都是在应县木塔实地录制的。我们把带有古老气息的环境音捕捉到,还原在展览当中。还有一种原创的声音,是这次展览的新媒体艺术指导张荐老师作的一首与梁思成相关的曲子。我们看到展厅里有几台音响来控制环境声,这个声音是经过提炼的抽象电子音,它是一种纪念性的、肃穆的、浑厚的、能够穿透历史的声音。

Q3

展览中呈现了哪些类型的展品?

苏 丹:梁思成诞辰一百二十周年文献展是一个非常盛大的展览,共有362件展品展出,包含了照片、录像、图纸、模型、书信、手稿以及空间装置。其中文献档案152件,照片186件,实物展品及模型13件,还有一些多媒体展品和辅助展品。这次展出的文献及实物原件就有145件之多,并且多为首次亮相,非常难得。这些展品来自不同的机构,清华大学建筑学院、中国营造学社纪念馆、清华大学档案馆、中国国家图书馆、中国文化遗产研究院、哈佛大学中国艺术实验室等多家单位向本次展览伸出了援助之手。

在展览现场,我们可以看到专业性的文献,比如测绘图纸,工程图纸,设计底图,以及梁先生在宾夕法尼亚大学上学时画的练习稿。还有大量照片,记录并承载着梁思成先生、林徽因先生和他们过去共同工作过的同事,在不同的工作场景中的珍贵图片。此外,展览中还有一段梁思成担任联合国总部大厦设计顾问发言时的影像资料,据说这是梁思成生前唯一留下的一段影像和声音资料,他在世界舞台上代表中国发声,非常珍贵。

展览中还展有一些器物,比如梁先生在清华建筑系任教时,他给学生辅导课业和谆谆教诲的时候,身旁放的美术教具有一匹唐三彩的马,还有一只陶土做的可爱小猪。此外,展览中还有往来的信件和重要的出版物,比如梁思成等人翻译的《世界史纲》,他绘制的《图像中国建筑史》图稿,还有一些关于文化遗产保护的规章制度等文献。

Q4 如何安排整个展览的叙事空间?

苏 丹:展厅通过一条轴线展开,用五个单元的内容来叙述梁思成先生伟大的一生。第一单元是“求学与归成”。在轴线的一端,从他1920年代初的一张少年自拍照开始。自拍是自己看自己的行为,具有反省的潜意识,他要不断打量自己,对自己提出问题并不断修正。人的发展就是一个不断驱动的过程,如果没有一种自省、一种自我批评、自我督促的状态,我认为他不会取得这么伟大的成绩。那时他正在清华留美预科学习,为出国留学做准备。我觉得梁先生留学前的准备不仅仅是语言,也有国学,这一点是非常重要的。

第二单元“书写中国建筑史与破译‘天书’”是关于梁思成先生回国后,对中国传统建筑的田野式调查和中国建筑史的梳理。正对展厅入口,是梁先生在李庄中国营造学社绘图室工作的照片,我们用灯光切出一个圆,打在照片上体现层次感。这个轴线上的中心点,是最重要的文献《营造法式》,它是父辈梁启超送给梁思成的一份对于中国传统文化的理解、解释与传播的托付。它对梁先生未来从事中国古代建筑史研究的职业道路选择具有决定性作用,是他人生的十字路口,也成就了他的一生。建筑是人类宇宙观念、思想文化、社会伦理、生产关系、匠人精神的集大成体现,但在20世纪中叶以前,西方并不知道中国有系统的建筑史。而梁思成在梳理和测绘唐、宋、辽、金时期的中国古代建筑的基础上,带领团队出版了《图像中国建筑史》,向全世界传播中国的建筑思想和中国的建筑历史,梁先生因此成为研究中国古代建筑的一代宗师。

第三单元“城市规划与文化遗产保护”,这部分是北京市民非常关心的。梁先生关于城市规划和文化遗产保护的思想超越了那个时代,现在的北京城之所以形成今天的格局,历史上有哪些变化,留下了哪些遗憾,还有哪些经验教训,在这个单元都有体现。本单元展出有“梁陈方案”的规划蓝图,有梁先生给当时的北京市长聂荣臻写的亲笔信,还有给周恩来总理写的亲笔信。梁先生向当时的北京市政府和中央陈词,唿吁保护北京古城和城墙,结果留下了很多遗憾,他对此也非常伤心。但在这个展览中,我们把文献史料真实地呈现给大家,没有过多加以评述,而是让大家根据自己的价值观和角度做出判断,这也是对民众最好的启蒙式教育。

第四单元“建筑设计作品与思想”是关于梁思成的建筑设计思想。这一单元在展厅中轴线的另一端,与他少年自拍照遥遥相对的,是一张放大的梁思成担任美国纽约联合国总部大厦设计顾问的照片,可以看出他神采奕奕、很专注的样子。梁先生这一生实际参与的建筑设计作品并不多,因为他的主要精力是奉献给梳理中国建筑史。但他依然有20多次的设计实践,包括建筑设计、纪念碑设计、还有国徽设计,这些设计能够体现出他的建造思想和理念。梁先生是一位跨越中西文化,并将两种文化很好地融合,还能提出一套自己解决方法的学者。中国既要面向现代化搞社会主义建设,同时又要保持这个民族几千年来绵延不断的精神气质和世界观,由此梁先生倡导“新而中”的建筑设计理念尤为重要。

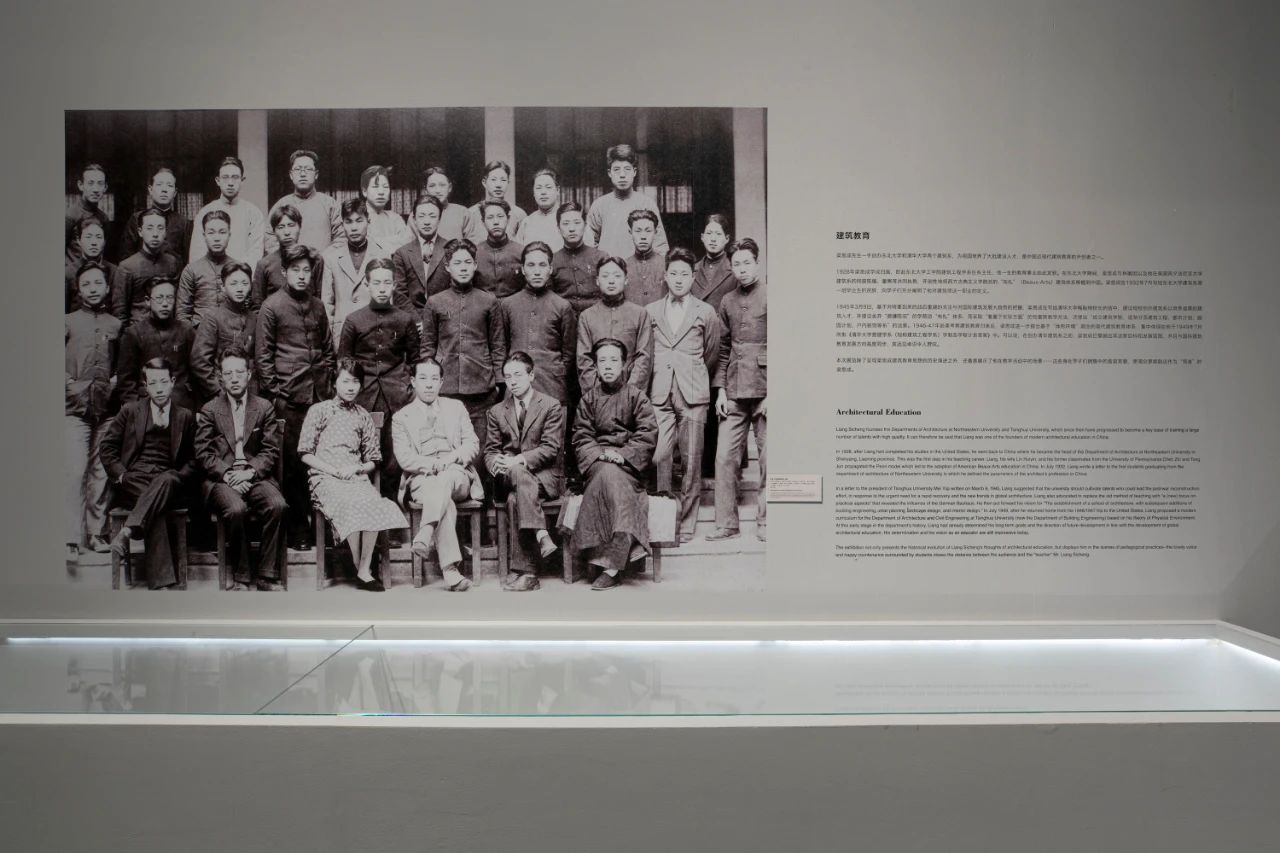

第五单元“建筑教育”介绍了梁先生创办东北大学建筑系和清华大学两个不同类型建筑系的过程,以及他为新中国建筑教育奠基所经历的重要事件。重点文献包括,梁先生给清华大学梅贻琦校长写的关于创办清华大学建筑系的信件,以及梁先生号召在中国建立城市规划学科和风景园林学科的文献。梁先生一生的思考和实践形成了关于建筑设计和城市文化遗产的整套思想。但是如何把实践变成一种财富,形成国家的建设力量,无论是城市建设还是文化建设,都需要通过教育来实现。今天我们看到城市规划、建筑设计、园林设计、室内设计等重要学科的建立都与梁先生有关,在梁思成诞辰120周年之际回顾他对中国建筑教育事业所做出的贡献是非常有意义的。

Q5展览能给观众带来怎样的启迪?

苏 丹:在艺术博物馆里,我们首先要通过历史的物证来讲历史的故事,从而形成人们对历史的追忆和启发。今年是梁思成先生诞辰120周年,时间已经跨越了一个世纪,梁先生留下这么多重要的文献,以及他给我们留下的问题,在这个时间节点做展览效果会更好。但是物的语言是非常直接的,所以这次展览筹备历时十个月时间,下了这么大功夫,筹集了这么多的珍贵文献,意义也在于此。我们看到这些发黄的纸稿、被水泡过的图纸、黑白的图片、残破的模型,我想这些东西都是物的痕迹,它们穿越了历史,在今天与我们相遇。

展览通过提供全面详实的资料,形成了一些新的问题,无论对学者还是普通大众,都是一个能生产文化、生产知识、生产新见解的现场,从而形成健全良好的人格,展览立足于这样一个目的非常重要。我们从梁先生的年表和那些图片来看,任何历史都是由人做的。而且要做一个了不起的人,在做事儿的选择上,就能体现出价值观和人生观的问题。在这个过程中,人的激情和理性、知识与逻辑如何创造性的结合,是一个教育大问题。

这一点,我们在梁先生的身上都看到了,真的很了不起。他风华正茂时的那种自我表达方式。还有他们营造学社近15年艰苦卓绝的田野调查,走了全国200多个县、测绘了2000多座珍贵古代建筑。他写作文稿,反复斟酌修改的那种锲而不舍的精神,在我们今天来看都是多么的不可思议,真的非常了不起。从更深的层次,我们从梁先生身上能看到人生与时间的关系,这是他留给我们的思考。

馆长简介

苏丹

清华大学艺术博物馆副馆长,清华大学美术学院教授, 意大利米兰新美术学院和多莫斯设计学院客座教授,The Metaphysical Club (形而上俱乐部)成员。作为策展人,曾策划展览“二十一世纪人类圈:一个移动和演进的学校”参加第21届米兰国际三年展(2016,米兰),策划展览“土地·乡情·记忆文献展”(2016,佛罗伦萨),策划舞剧Puzzle Me(2015,米兰),策划展览“流水席”(2015,米兰),策划展览“古老都市的前世今生”参加韩国光州设计双年展(2015,光州)等。作为设计师,曾担任2015年米兰世博会中国馆、丁肇中科技馆等国内外知名设计项目的负责人,并多次获奖。

文章标题:苏丹:“栋梁”一次史无前例的纪念

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。