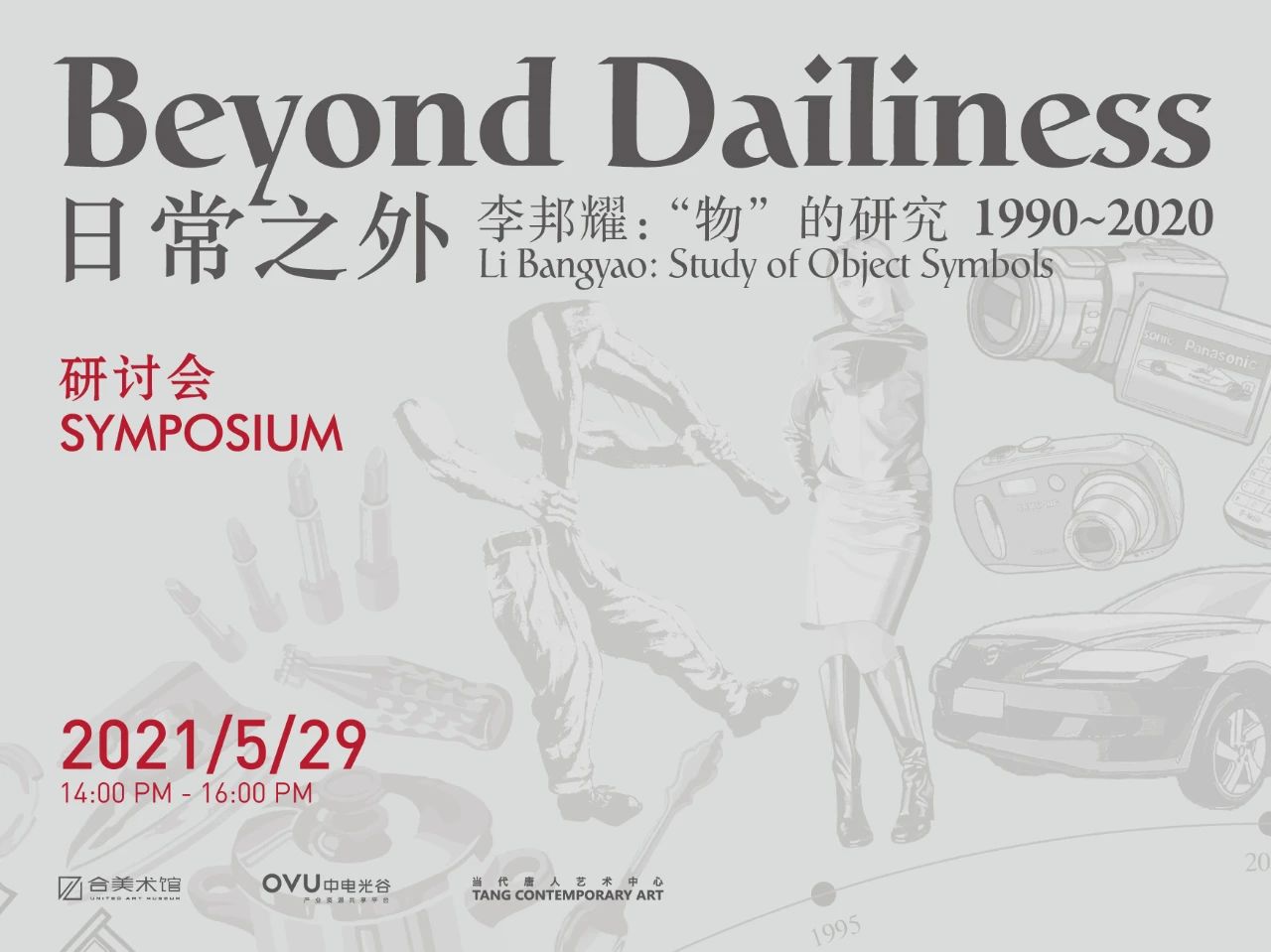

活动主题

“日常之外—李邦耀:‘物’的研究1990-2020”展览研讨会

活动时间

2021年5月29日上午14:00-16:00

活动地点

合美术馆多功能厅(负一楼)

活动主持

鲁 虹 武汉合美术馆馆长

编者按:

“日常之外—李邦耀:“物”的研究1990-2020”已于2021年5月29日在合美术馆展出。展期为2021年5月29日至10月29日。本次展览由中电光谷、合美术馆共同主办,当代唐人艺术中心协办,合美术馆执行馆长鲁虹担任策展人,展出自1992年以来,李邦耀对我们生活于其中的消费时代当做了他的主要研究与表现对象。他陆续推出的每一个创作系列不仅各有特点,而且彼此构成了有效的上下文关系。从表面上看,相关作品呈现的是“物”本身,可当我们将其置入我们生存的消费社会之中,艺术家想通过作品揭示出人与物,以及人与消费社会的复杂关系。

合美术馆此次邀请了众多知名批评家,于开幕式当天上午召开研讨会,研讨会发言内容将陆续推出,以下为部分批评家发言摘要内容:

“日常之外—李邦耀:‘物’的研究1990-2020”展览研讨会

合美术馆执行馆长:鲁虹

鲁虹:李邦耀和焦兴涛的艺术创作都致力于对“物”的研究,但却从不同角度进行表现。他们一个出生于50年代,一个出生于70年代;一个关注当代都市消费文化,一个更多关注底层草根文化;一个是绘画艺术家,一个是雕塑艺术家;我们可以将他们此次展览看做是一场关于“物”的有趣对话。李邦耀从1992年开始逻辑化、系列化推出一系列关于“物”的研究作品,这些作品反映出中国社会历史发展的过程,也对消费社会流行的金钱至上、拜金主义表示了他的立场。大家都看到了李老师的一系列作品,像这样作品有逻辑、成系列,表达内容不断推进、不断深化的艺术家正是我们想要推出的艺术家。在很多人宣布绘画“死亡”这一观点的时候,李老师还在坚持进行绘画,但是他的绘画和我们理解的传统绘画已经不一样了,他把影像元素、装置元素甚至行为元素都带入作品中。皮道坚老师曾经策划过一个很好的展览,他对李邦耀有很深入的了解和研究,我们首先有请皮老师讲一下。

华南师范大学美术学院教授:皮道坚

皮道坚:谢谢鲁虹,大家下午好!很高兴今天参加李邦耀《“物”的研究》展览的开幕式和学术研讨活动。李邦耀是我很好的朋友,我们从80年代一起走过来,最初是邻居和同事,现在是经常联系的朋友,一直保持非常密切的交往,可以说我对李邦耀的创作有相当深入的了解。我个人认为,李邦耀的创作反映了中国当代艺术从80年代中期以来艺术史的发展轨迹。

在当下,由于各种各样的原因——包括政治、文化、疫情等在内,大家对近40年来为中国文化发展作出过极大推动和贡献的中国当代艺术的认知越来越模煳。在这样一个时期,合美术馆能够推出这样一个展览,我认为意义很不一般。我想,我们在座的各位都应向合美术馆、向黄立平先生、策展人鲁虹先生表示尊敬和感谢。可能是由于职业的缘故,我个人对展览非常挑剔,总是容易看到展览的毛病和不足。今天上午我很早来,展厅里几乎没有人,我非常认真地看了展览。我认为这是一个几乎无可挑剔的中国当代艺术展。它的意义前面已经讲了一部分,包括它和中国当代艺术40年的发展史的关系,和中国当下社会人文关怀缺失的关系,其实还可以从很多方面来谈。下面谈谈我对李邦耀艺术创作的几点认识。

如果不算对89年几位湖北年轻当代艺术家做的“19891油画展”的评论中我关于包括李邦耀在内的年轻艺术家的论述,我还给李邦耀写过两篇文章。一篇是对话,主要谈到两个观点,第一是对图像和符号的陌生化处理;第二是让无聊的东西离我们远去,让一些有意义的东西向我们走来。2019年我在红专厂当代艺术馆为李邦耀策划了一个题为“寻常”的展览,由于黄丽诗馆长不遗余力的支持,我们得以认真细致地梳理李邦耀的艺术创作。在那个展览中,我们提出了一个观点,认为李邦耀从80年代投入当代艺术创作以来一直到当下,他的语言图式、主题、题材虽有一些变化,但是有两点是自始至终不变的,第一点是李邦耀一直通过精心选择的符号来表达他对人的异化认知、反思或者批判;第二点是李邦耀的一系列作品都始终带有一种有社会发展史眼光的人文关怀,也就是刚才提到的“让无聊的东西离我们远去”。在他后来的作品中始终追求生活的意义、人生的意义、世界的意义,乃至对一些终极问题的思考。我相信细心的观众在他的每一件作品中都能够体会到我刚才讲的这两个特点。

我认为在中国当代艺术中,李邦耀是一位创作个性十分鲜明,艺术语言方式十分独特,自身逻辑关系很强,且艺术追求一以贯之的艺术家。他的艺术语言毋庸讳言,受到西方波普艺术的启发——我不太愿意用“影响”这个词,因为他的语言没有西方波普艺术的嘲讽和调侃,他只是借用西方波普语言表达反思、探索和追问。他之所以要采取类似西方波普语言的平面化图式,是因为他要对对象进行陌生化处理,让日常物品产生一种新的意义,也让我们用一种新的眼光来看待我们熟悉的事物,这一点是艺术家其非常智慧、非常巧妙的地方,也称得上是对中国当代艺术了不起的贡献。

关于意义的探索,我认为今天这个展览比此前在红专厂的展览又大大地推进了一步,对李邦耀创作的几个不同阶段进行了非常细致、精准、且带有艺术史眼光的梳理。从最早的“琅琊草”时代,到90年代以来,李邦耀创作的方方面面展示在我们面前。总之,这是一个很好的展览,能代表当下中国当代艺术学术水准,在合美术馆展出是件了不起的事。希望在座各位对谈结束以后去认真看这个展览。谢谢!

合美术馆馆长:黄立平

黄立平:今天这两个展览放在一起开幕是一个很好的创意,观众可以结合起来、有比较地观看这两个展览并了解两位艺术家的创作思想、创作方法,以及创作历程,这样可以对两位艺术家有更深刻的理解。我过去对两位艺术家的了解非常有限,所以很珍惜这两场研讨会的学习机会。上午我听了很多发言,大受启发,刚刚听了皮老师的发言后,又给了我一些新的启示,我也想给大家提供一个不同的思路。在我看来,如果说焦兴涛先生的艺术创作最主要特点,或者说跟别人不一样的地方,是他选择用不同的方式应对不同的标准,使自己的艺术能够在不同的语境中成为主流。之前我不太了解,艺术家要参加全国美展,是有一套标准的,我相信按照这套标准所选拔出来的作品也是好的艺术作品,它同样强调创新,因为如果墨守成规,也不会有生命力。它要求艺术家所表达的东西跟这个时代所需要的精神性的内涵要有紧密的关系,如果只是简单照搬过去的东西,无论是从思想上还是方法上,都未必能够获得认可,所以一定有其可取之处。无论从什么角度来看,不管所有人都能够认同,当代艺术都已经成为这个时代文化意义上的主流,因为在这个时代里,新的生活、新的世界需要有新的看待方法、新的表达方法,新的东西一定是这个时代的主流。无论在哪个领域,去追求成为主流都是一件有难度的事情,但是焦兴涛却能获得成功。

而李邦耀先生一直坚持走的是一条更自我的,独特的艺术道路,这条路我愿意理解成为非主流。曾经有一种说法,一件事情是否能够达到成为艺术的标准,要看你是否在你所做的工作上有长期坚持和重复,对于这样一种说法我一直比较犹豫,什么叫“长期的坚持和重复”?哪些重复是有意义的?哪些重复是没有意义的?李邦耀先生通过视觉表达的方式呈现出他所追求的,对“物”的理解和对“物”的跟随,在不同时代有不同的认知和方法。这种独特的东西不能简单看作是一种机械性的重复,它是与时俱进的坚持。如果从这个角度来看,它可能是非主流的,但它是有创造性的。至于未来,是不是能够突破的艺术都会从非主流成为主流?这个我不好说,但是我相信走非主流这条路应该是一种创新和突破,尤其是年轻的热爱艺术的工作者,不妨可以从李邦耀老师的创作经历中得到这样的一种启示。

···

中国雕塑家学会副会长:孙振华

孙振华:我的发言主题叫《物的批判者,还是物的品鉴家》。李邦耀研讨会的主题叫“日常之外——物的研究”,这个题目有一种明确的暗示,这就是,李邦耀在日常物的表现之外,蕴含了超越物本身的言外之意。这些言外之意理所应当的引申只能是,通过对物的表现,批判商品拜物教、批判物质主义,批判消费主义。这也是许多解读李邦耀作品的批评文章所持有的观点。

然而,如果不从普遍的概念出发,而是从普通观众的感受出发,李邦耀作品给人的感受,远远不是这种简单的对应关系。如果我们不依循批判理论的逻辑,搁置政治正确的预设;而是根据对作品直观的感受,得出的结论不是单向的,而是复合的、丰富的。

在李邦耀的作品中,我们看到了作者的某种内心的矛盾。

一方面,李邦耀在理智上,真的也受到过这种对物的批判理论的影响,即试图以日常物作为符号和标志,探寻物的背后的社会学、人类学的意义;探索物之背后所蕴含的物品与人的关系。另一方面,一旦真正进入到创作中,创作的逻辑常常并不受理论逻辑的支配;艺术家的直觉和天性常常会冲破理性的牢笼,李邦耀依循自己的创作轨迹,呈现给我们的,是他对物天生的敏感,是他对物的迷恋,他对物的细腻的感受。

李邦耀在绘制和表现这些物品的时候,展示了他非常天才的一面,应该说,他的作品对物的批判是无力的;而对物的品鉴和把握上,却显出超出常人的能力。李邦耀大多数表现日常物的作品,超越了日常物本身,创作了一种日常物之美,创造了一种世俗和平凡之美;李邦耀为日常、普通的物品赋予了一种具有疏离感和形式化的意味,他让大量的普通的日常物品不再琐碎和平庸,为它们赋予了一种淡淡的诗意和怀旧的忧伤。

李邦耀的日常之物,升华了日常,美化了日常,这些为我们熟悉的日常物品由于作者富于创造性的形式表达,深深地打动了我们。

我们被打动的是,曾经我们就是伴随着这些物品,就是在这样的室内,度过了我们生命中难忘的时光;我们被打动的是,就是这些曾经的日常物品,一经艺术表现,马上唤起了我们尘封已久的记忆,作为历史的见证,日常物引发了我们对时间、岁月的思考;我们被打动的还有,生存是空间性的,生命的过程离不开物品的伴随,一个普通物品所携带的信息,不亚于任何优美的文字记录,在这个意义上,这些日常物都携带着我们的体温、牵动着我们的视觉、听觉、嗅觉、触觉,如果没有这些日常物品就没有我们。所以,我们曾经存在的本体论证明,就是由这些和个人、家庭、私人生活密切相关的日常物所构成的。

李邦耀日常物品的艺术表达充满了带入性,充满了亲切感。它们不是以精英绘画的语言来表达的,它把绘画的表现性、个人性降到很低,他创造一种独特的形式语言。这种独特的语言来自李邦耀平民化的视线,来自普通人所熟悉的简笔画、示意图、“看图识字”、说明牌、标识牌等等,他的这种表达,在普通观众中具有较高的辨识度和认同度。

需要指出的是,在展览的第一部分“消费景观,物与人”中,的确有少部分作品带有图解式的,概念化的批判倾向,例如《解毒药》《模型系列11号》等,这些恰好不是他重要的作品,也不是最有代表性的作品。到了第二部分,《符号、身份、神话》作品的创作开始真正回到了他的兴趣点,以品鉴为主,回归到了他对物的敏感的天性。在第三部分《家庭、私人生活、物性》中,既有日常物品也有少量奢侈物品,当然,最感动我们的,当然是那些普通日常的物品;至于那些奢侈物品似乎也并不会让人产生反感,毕竟,它是我们每个人都在向往的生活。

李邦耀的创作充分说明,理论是灰色的,批评有时是粗暴的,所谓理论引导创作或许是虚妄的说法,一个艺术家只有走出理论的藩篱,真正回到自己的内心,才有忠实于自己的作品。

文章标题: “日常之外—李邦耀:‘物’的研究1990-2020”展览研讨会(一)

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。