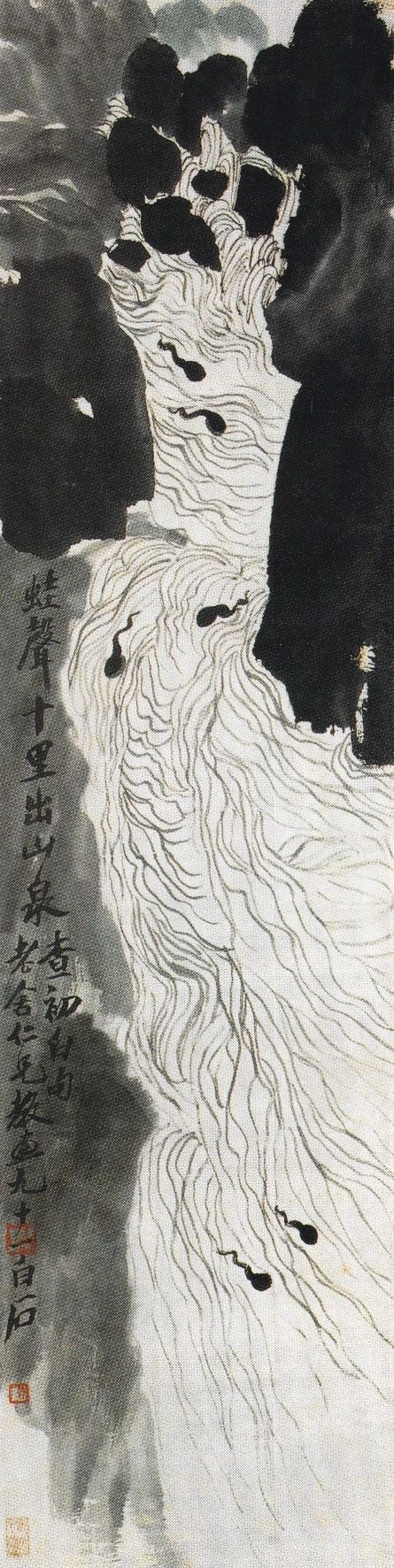

《蛙声十里出山泉》轴 齐白石

纸本设色 1951年 纵127.5厘米 横33厘米

中国现代文学馆藏

“蛙声十里出山泉”是清代诗人查初白(慎行)的诗句。用“十里”修饰“蛙声”,多么有气势。一个“出”字用得太好了,使这蛙声更具有了旺盛的生命力。既状客观之景,又抒主观之情,情景交融。“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”,好个丰饶的生机勃勃的田野景象!

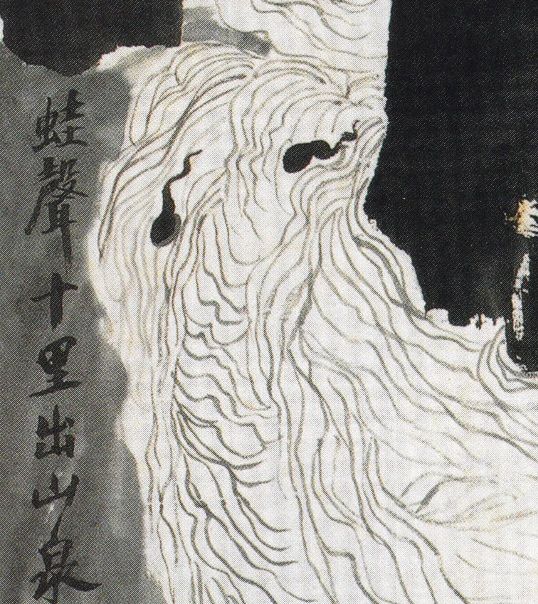

《蛙声十里出山泉》局部

诗是好诗,但是把这诗句画出来太难了。“十里”没法画,“蛙声”没法画。而这蛙声又是从远处的山泉里传送过来的,这流动着的声音尤其难画了,可是白石老人都画出来了。我曾琢磨齐老先生当初对着这诗句,也未必不犯难。这声音看不见摸不着,可怎么画呀?一般人,百分之九十九的就会辍笔而叹:没法画,拜拜了。齐老先生的思路是,此路不通,那就拐个弯儿,不直冲着“声音”去,转而冲着发出那声音的物件去,于是就瞄上了青蛙。可是在这诗句的特定情况中,青蛙又不能直接出现,那就冲着青蛙的儿子蝌蚪去。这就是后来理论家给总结出的“视形类声”,借助人们的不同感官的相互暗示,由蝌蚪而蛙,由蛙而声了。他画了一条正在流淌着的溪流,溪流中有几个顺流而下的小蝌蚪,蛙的声音也就随着小蝌蚪一起流淌了过来。这么难的问题,齐白石举重若轻,逸笔草草几下子给解决了。对这一切如若拿出个说道,说出个所以然,那就要理论的大块文章了。我不会写理论,说不出那么多话,我只说一句:在艺术上最美妙的审美经验,常常是由不同感官的相互暗示来完成的。

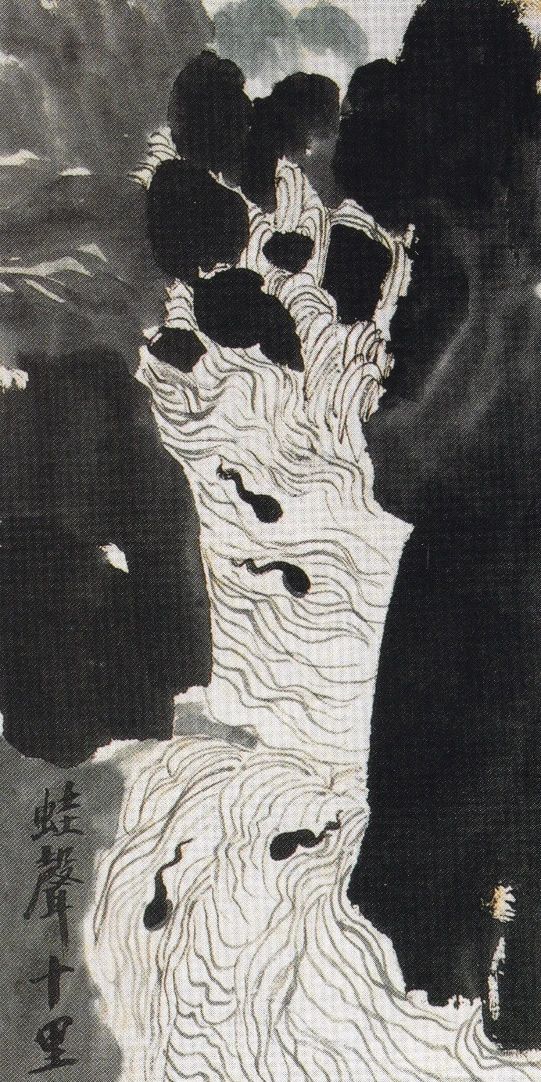

《蛙声十里出山泉》局部

虽然查初白的诗在先,齐白石的画在后,画由诗出,却青出于蓝。这是说齐白石化抽象为具象时,从被动中变为主动,真正打通了由诗到画、异体同化的交通脉络。不但无损于诗情,更增添了笔墨之趣。能做到这一点,要凭借大智慧,智慧本身也能给人带来审美愉悦。

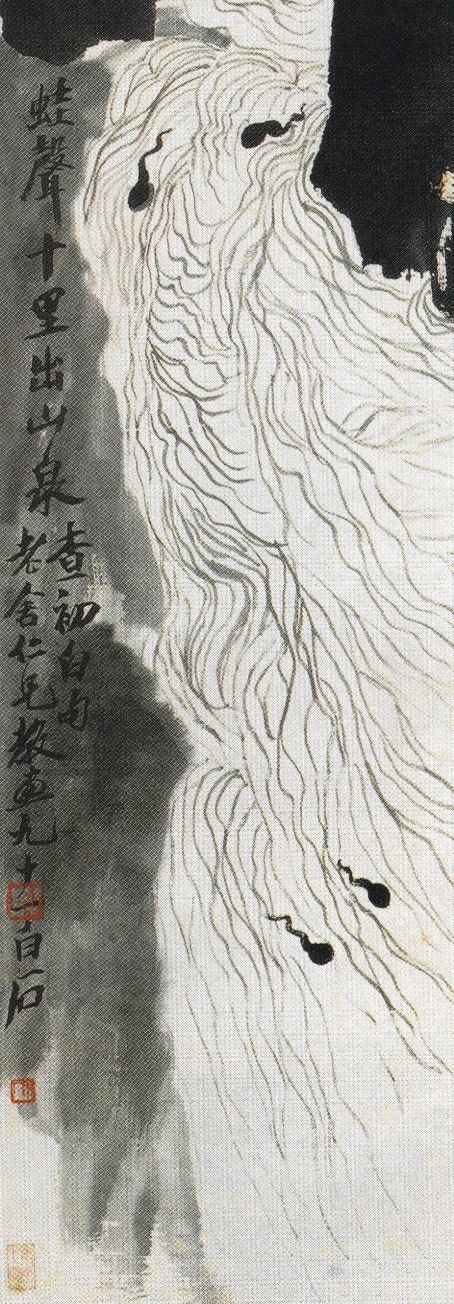

《蛙声十里出山泉》局部

如果也来个贴标签,我认为《蛙声十里出山泉》倒应该算作“文人画”的样板。诗是文人写的,查初白是康熙朝进士,在有清一代诗坛中占一席之地。可按“出身论”看,齐白石是木匠,王闿运曾嘲笑他的诗是“薛蟠体”,似又不能算是“文人画”了。虽然如此,假如这幅画出现在苏轼那个时代,恐怕“诗中有画,画中有诗”八个字不一定轮到王维了。

文章标题:韩羽读齐白石 | “蛙声十里”入画图

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。