活动主题

理想国——焦兴涛作品展研讨会

活动时间

2021年5月29日上午10:00-12:00

活动地点

合美术馆多功能厅(负一楼)

活动主持

何桂彦 策展人、四川美术学院教授

编者按:

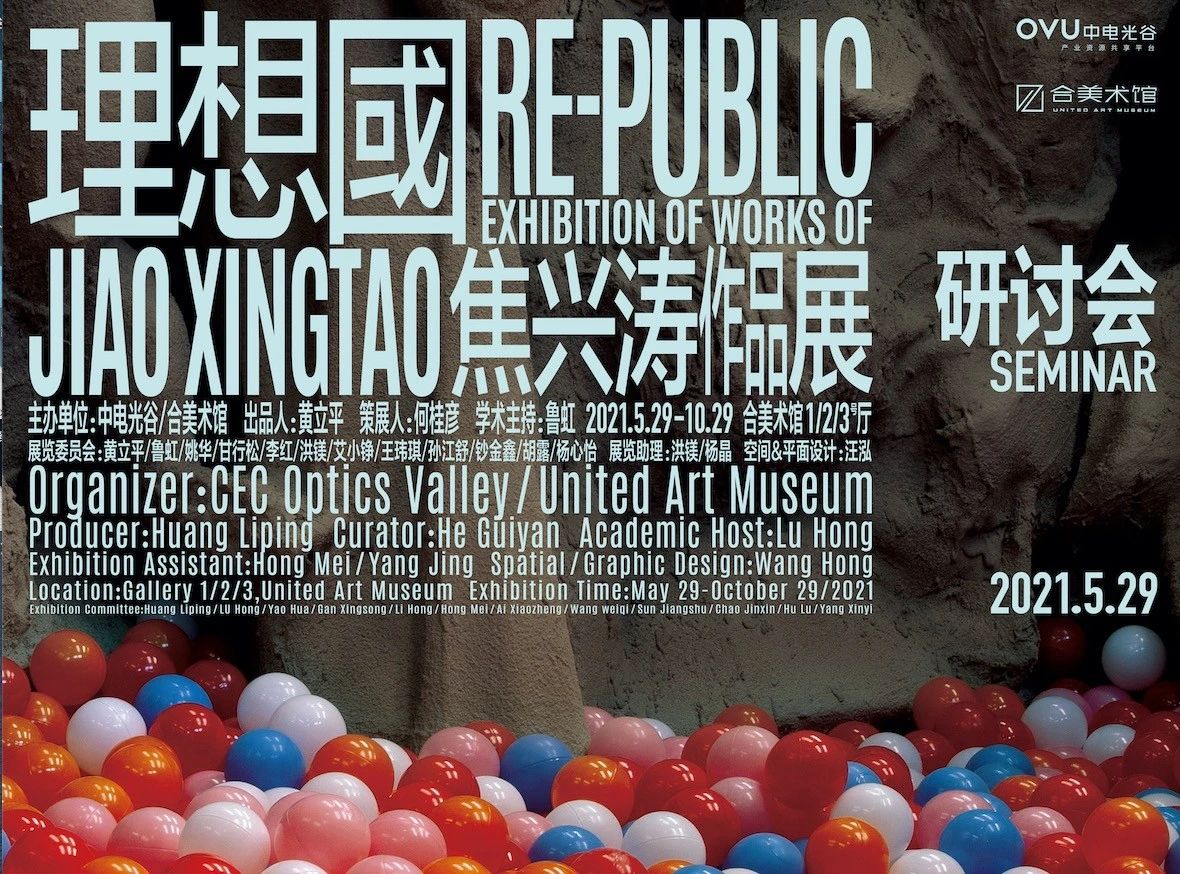

“理想国——焦兴涛作品展”已于2021年5月29日在合美术馆展出。展期为2021年5月29日至10月29日。本次展览由中电光谷、合美术馆共同主办,四川美术学院教授何桂彦担任策展人,合美术馆执行馆长鲁虹为展览学术主持,展出艺术家焦兴涛先生近20年时间跨度的作品,既有艺术家的线性发展逻辑,也有横向的共时性对比;既能看到一位雕塑家的成长轨迹,又能反映当代雕塑的重要特征,综合地向观众描绘了他的“理想国”。

合美术馆此次邀请了众多知名批评家,于开幕式当天上午召开研讨会,研讨会发言内容将陆续推出,以下为部分批评家发言摘要内容:

▲“理想国——焦兴涛作品展研讨会”现场

▲湖北美术馆艺术总监:傅中望

傅中望:作为一个雕塑家来说,个人身份是自己决定不了的,我个人也处在长期的矛盾当中。过去只要有塑造功夫好就是一个好雕塑家,今天的雕塑既不雕又不塑。焦兴涛既有学院的塑造能力,我们也看到他利用各种方式来回应社会或者表达自己的思想。今天成为一个雕塑家,这里面很多技术不需要自己去解决。这就是我们今天所说的作为一个雕塑家转向一个观念形态的艺术家或者装置艺术家。

焦兴涛的路子越做越宽,我们都在制造一种视觉现象或者媒介,供社会去观看和思考。你的思想深度、想法,你个人的想法,通过这个媒介出去以后,可能别人理解不一样,不同的人、不同的社会、不同身份的人理解都不一样。

今天作为一个艺术家是非常难的,这里面没有标准,焦兴涛今天展示的所有装置性作品其实都是他个人思想形态的一种体现,效果很好而且很有思想深度。其实他现在还年轻,路还更长,我以前也是把自己尽量拓宽,现在我越走越窄。焦兴涛的整个创作轨迹我非常清楚,最早我们到法国去做展览,那个时候他还没有其他东西,后来就做“口香糖”之类的,我不太主张他继续做这个事情。今天他在现场呈现的“羊磴计划”从农村这个地方找到了这么多有意义有价值的东西,这些东西大家都很熟悉,但是一进入展览的语境又感觉很陌生,非常好。

···

▲策展人:冯博一

冯博一:我比较感兴趣焦兴涛在这次个展中的“羊磴艺术合作社”项目。将当代艺术的资源带入到中小城市、乡镇、田野等场地,已经成为国内当下比较流行举办当代艺术展览的方式之一。由此形成了城市化的文化艺术功能开始向有条件的中小城镇及乡村进行分化和转向的一种现象,具有“泛城市化”与“逆城市化”的趋势。这种趋势与转向是与我们策展人以往在中心城市的美术馆、艺术中心等机构策展经验有所不同的新方式。焦兴涛发起和主持的“羊磴艺术合作社”项目,我以为是一种试图寻找乡镇当代艺术在中国的特别经验。

我一直觉得焦兴涛是一个特别明白的人。“羊磴艺术合作社”项目有几个关键词:“有方向没有目标”,“随遇而安”,“任其生长”等。这并不是把所谓艺术家的观念和作品强行嵌入到乡镇、田野空间,也不是一种将当下流行的策展模式的生搬硬套,而是顺其自然地将当代艺术逐渐浸入到边缘的地域。我2018年曾参与策划了“守望原乡——2018广安田野双年展”,也拿了策展费。之后,我反思这个双年展,总觉得这是对乡镇自然生态的一种破坏。因为广安的武胜是一个贫困县,拿出几百万的资金做一个当代艺术双年展其实是勉为其难的。尽管开幕当天,当地的百姓像赶集似的也很高兴。然而几天之后,这个地方又变得跟以往没有什么区别了。这种艺术节的喧嚣,实际上是艺术家、策展人,包括当地政府的一种自慰式的狂欢。焦兴涛“羊磴艺术合作社”的理念、方式,则完全是一种逆向思维,一种艺术与乡镇、村民之间潜移默化的结合。这种自然融合的过程,将会带来更多的有效性影响。

羊磴计划在中国当代艺术进入乡镇田野过程中,艺术界对其的了解、认知有些不足,也许是宣传推广的不够。前几天我和德国的美术馆、艺术家有个线上会议,德国当代艺术的一个趋势是越来越多的艺术家创作,特别重视作品材料、制作与自然生态和环保的关系。他们尝试着以零污染、零浪费的方式来做当代艺术,甚至在创作的同时,通过种树等措施来弥补艺术创作对环境所造成的破坏。这种“从我做起”的创作方式,我听完之后很受启发。反观我们有些当代艺术的创作,一方面高举环保的大旗,宣称人与自然环境的和谐相处,另一方面大体量作品的“就地创作”,却导致了对原生态的“祸害”。这种无意识的悖论现象,其实更值得我们反思和警醒。而焦兴涛的“羊磴艺术合作社”项目的实验,为我们提供了这种艺术进入乡村案例的抽样放大。现实往往比我们乌托邦的艺术理想更复杂和微妙。

···

▲上海大学美术学院教授:李晓峰

李晓峰:作为在川美一路走来的焦兴涛,仍一如既往地体现了川美独具的学院精神,即兼具精英和草根的双重属性。进而,在焦兴涛身上发生的一系列全景式事件都是那么不相违和,青年雕塑家,着名艺术家,很早就在全国美展上获奖,参加过特别多的当代艺术展,从美术史维度是异军突起的“70后”,很早成为雕塑系主任,顺利成为四川美院副院长,去年拿到全国美展雕塑金奖,这个奖项空缺多年……解读焦兴涛,尤其在当下,是多维的,就如正经场合叫焦院长,私下朋友叫焦哥,课上叫教授,线上叫焦人的狠,着文、治史、思辨也都很有一套。

在焦兴涛个展“理想国”开幕之际,这个话题更可以大大发挥,时间关系,我仅就焦兴涛艺术作品中的物的变迁谈谈个人看法。

首先,焦兴涛很早就关注物,而且很明确,比如他早期个展“咏物”、“物语”的命名,焦兴涛好像对物质有着与生俱来的特别迷恋,他一系列对物极具天赋的处理、驾驭能力的作品就是证明。

我曾假设,如果没有现代主义发生,焦兴涛绝对是古典主义高手。可是他恰恰生逢现代主义、乃至后现代主义在中国的发生,如今又进入了大谈当代的时段,所以,他的艺术创作语境是混杂主义的,才有了“赝品”系列的浮出水面, “赝品”成为他质疑物的一种形式,视错中,呈现出物的虚幻,由此,他的 “绿箭”、“黄箭”作品,进一步塑造了垃圾化的东西,既是对纪念碑式经典雕塑的一种祭奠,也是一种怀旧与解构的二律背反,再后来,作品中的赝品与真品,垃圾与神圣物,让一个拜物、拜金时代真假难辨、鱼目混珠。围绕着物的呈现与表达,焦兴涛的思考是明显的,这种思考也同步了后现代以来大家的关注点,比如消费社会所导致的物质的外观化、虚幻化、碎片化、边缘化。

这回,命名为“理想国”或“理想国金中心”的焦兴涛个展,焦兴涛特别提到“城堡”概念,当然这是一个虚拟的概念,却显然关乎“国金中心”,就是焦兴涛发现了很多新兴城市都建立并热衷命名的“国际金融中心”,也由此让他迷恋物的初心迷乱了。物质被光鲜化的同时也不断被边缘了、虚拟了、泡沫化了。“城堡”概念有了不同以往的所指与能指,正如今天我们在展览上看到的,很多貌似物化的幻化,貌似凝重的零乱、貌似庄严的荒诞,貌似秩序的混乱,现场比比皆是,还有海洋球使用,既让展览具有了互动与沉浸感,更似乎成为泡沫化的消费娱乐时代的隐喻象征,废墟般的新城堡镜像,关乎物的废墟化走向。

由此,从物性到赝品,到垃圾、泡沫,到城堡、废墟,到今天展览的命名:理想国、国金中心,观念化的焦兴涛一直未离开相关物的思考维度。从对物的迷恋走向对物的质疑,从对物的质疑走向对物的绝望与反省、批判,展现出一部物质状态的变迁史,其中,包含了他个人的与客观物态的双重颠覆性,焦兴涛在保持了对物的天赋志趣中,展现出对物的哲学态度。

可以说,焦兴涛对物难以割舍的爱恋,在他变化多样的艺术创作中,始终是一条重要的暗线,这种爱恋,充满着学院精神、探索精神、研究精神,而非单纯的工匠精神,狭隘的工艺精神,我认为,这是一份学术层面的忠诚。

“理想国”这个名字太像焦兴涛了,理想国其实也是当代社会的关键词,后面又加上后缀“金中心”,于是,这个展览有了奇怪的两个命名:一个是理想国;一个是否理想的国金中心(国际金融中心),明面的混搭具有了一个耐人寻味的暗指,暗指精英化情结的理想国,与现实社会中的国金中心如何关联,思考国际金融中心在中国城市雨后春笋之时,烂尾楼与贫民窟魔幻并置的荒诞,就如他制作的那部叫做“龙行天下”的棒棒车,在日益金融资本化的世界里,丰富多样的物种与千姿百态的物质何去何从?理想国的国是国土的国,国金中心的金是金中心的金,也是拜金的金。

文章标题:回顾 | “理想国——焦兴涛作品展研讨会”(三)

本文栏目:访谈评论

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。