“这是用油漆画的画吗?”

自“漆墨春秋——乔十光漆画艺术五十年全国巡展济南站”在山东美术馆展出以来,不少人会在观展过程中提出这样的疑问。实际上,漆画所使用的大漆与我们常见的油漆有着天壤之别。可见,对于鲜少举办如此规模漆画展览的山东来说,观众普遍对于漆画艺术认知模煳。有人以为漆画是一种全新的艺术形式,也有人认为早在几千年前人们就掌握了漆工艺......

其实,漆画是一门既古老又新生的画种。古老,是因为它有深厚的历史——楚汉之彩绘、六朝之夹纻、唐代之金银平脱、元明之雕漆......漆画根脉源远流长,在世界文化史上独树一帜;而新生是因为现代漆画作为一门独立的画种登上艺术舞台实际始于1984年,距今只有四十年时间。细究现代漆画的开拓者、着书立说的研究者、授业解惑的传道人,当首推着名漆画艺术家、清华大学美术学院教授乔十光。

▲媒体导览会现场

本次展览集中展示了乔十光漆画作品近100幅,充分展现了乔老从艺五十余年的卓越成就。让我们从展览视角出发,走进这些经典作品背后的创作故事,走近这位传奇漆画家的艺术人生。

选择与坚守:

“我一生只干一件事,就是漆画”

2017年初,乔十光在他80大寿的寿宴上说了掷地有声的三句话:“我一生只干一件事,就是漆画”,“干自己喜欢的事情,不累”,“专注自己热爱的事业,才容易成功”。这三句话,是他对年轻一代要专注自身事业、不可好高骛远的教导,也是对他从艺五十余年的回顾与总结。

▲专家探讨作品

乔十光,原名乔士光,1937年生于河北馆陶县。由于在1952-1965年间,馆陶县曾隶属于山东地域,因此,乔十光对于山东有很强的归属感。也许是小时候常常看到母亲的剪纸、哥哥的书画,乔十光对艺术的热爱早早显露出来。他热衷于学书法为乡亲写对联,也在课堂上忍不住偷偷涂画。

高中时期,乔十光来到了济南七中就读,遇见了自己的启蒙老师张厚进先生,终于步入了系统的艺术学习。从瓜果蔬菜到瓶瓶罐罐,大量素描练习为他日后的造型能力打下了坚实的基础。乔十光后来多次强调,“只懂漆艺不懂绘画,成不了漆画家。”

上世纪50年代末,乔十光于中央工艺美院壁画专业本科毕业后,再攻读以大漆作为壁画主要材料的研究生课题。自此,正式开启了他的漆画之路。大漆,是从一种亚洲独有的漆树上提取的天然涂料,一棵漆树每年产漆仅约0.5千克,因此有着“百里千刀一两漆”的俗语。大漆本身无毒,但是90%以上的人接触到大漆都会产生严重的过敏反应,在业内叫做漆“咬”人,许多本对漆画感兴趣的人因此望而却步。乔十光却不怕,他甚至把自己名字中的“士”字改为“十”字,因为在象形文字中,十就是漆,以表终身钻研漆画的决心。

传承与创新:

“我敢用黑山黑水”

1962年早春,乔十光在老师雷圭元先生的带领下到福州进行漆艺学习,对漆性能的认识、工具的运用和技法与效果的关联产生了进一步的认知。

鱼米乡 50cm×50cm 1962-1963年

不比油画颜料,大漆经过氧化之后颜色往往比较暗沉,乔十光充分利用漆的特殊性,去探索与创新漆画的独特魅力。在山东美术馆展厅中,可以看到一幅作品《鱼米乡》,这是乔十光的漆画处女座。年少初到钱塘江畔,身为北方人的乔十光对南方的庭院竹丛感到新鲜和好奇,他把画面整体用两条曲线与两条直线做了分割,画面的肌理是用丝瓜络拍打覆盖形成的。天是黑的,水是黑的,只画鱼儿不画水,水中自有波涛。在采访中,乔十光说:“用漆画不了蓝天白云,我敢用黑山黑水,反而很有特色。漆黑是世界上最美的黑。”

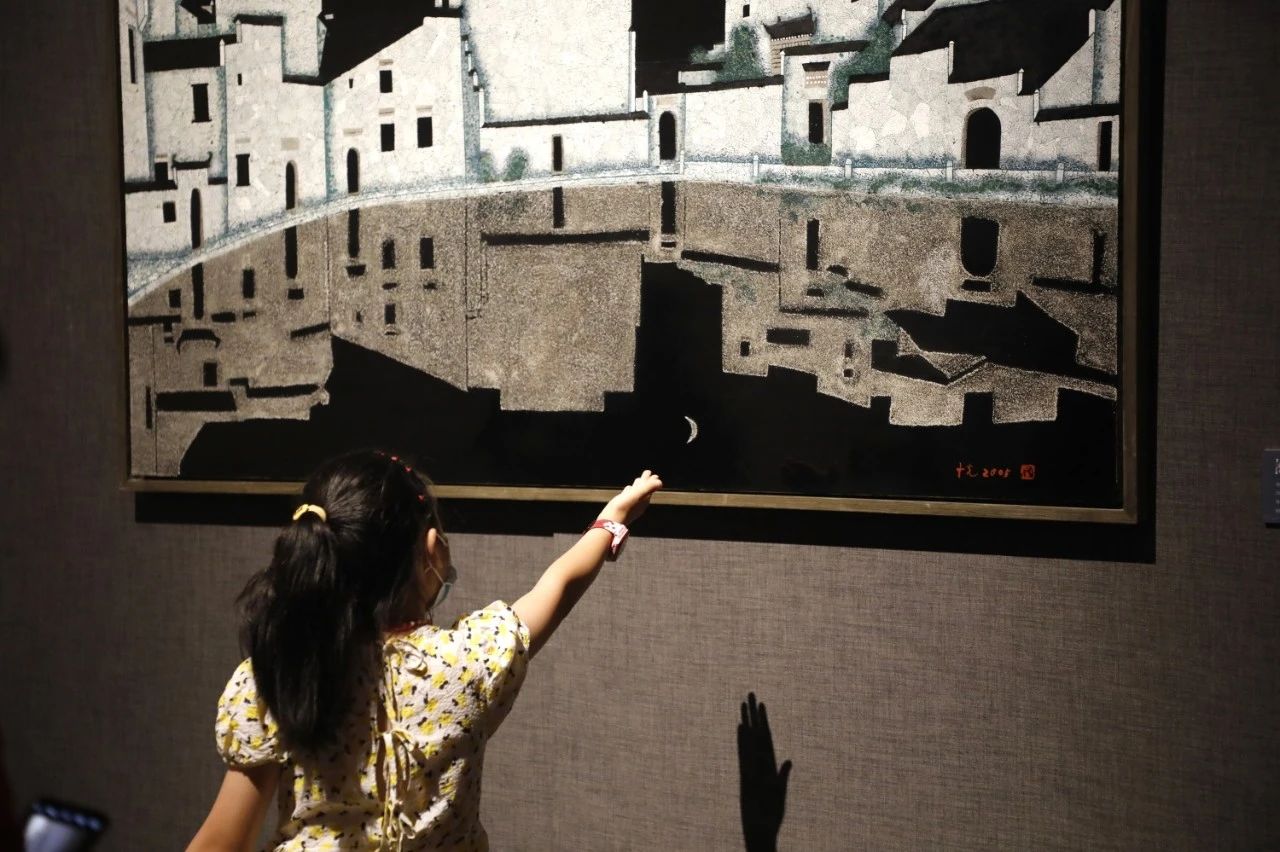

宏村月沼 180cmX90cm 2005年

创新一直以来都是乔十光创作与研究的关键词。他表示,没有创新就没有继承。在几十年的实践生涯中,他对于蛋壳镶嵌、泼漆、金银彩绘等一系列漆画技法语言做了新发掘,潜心探索表现人物的技法,他将此前不名一文的“嵌蛋壳”工艺加以升华,使蛋壳具备了可虚可实、可明可暗的造型能力。比如《宏村月沼》,他以银箔表现天空与水光,以大面积的黑渲染徽派建筑的飞檐翘角,而蛋壳朴素的龟裂纹就像徽州白墙上留下的斑驳岁月......

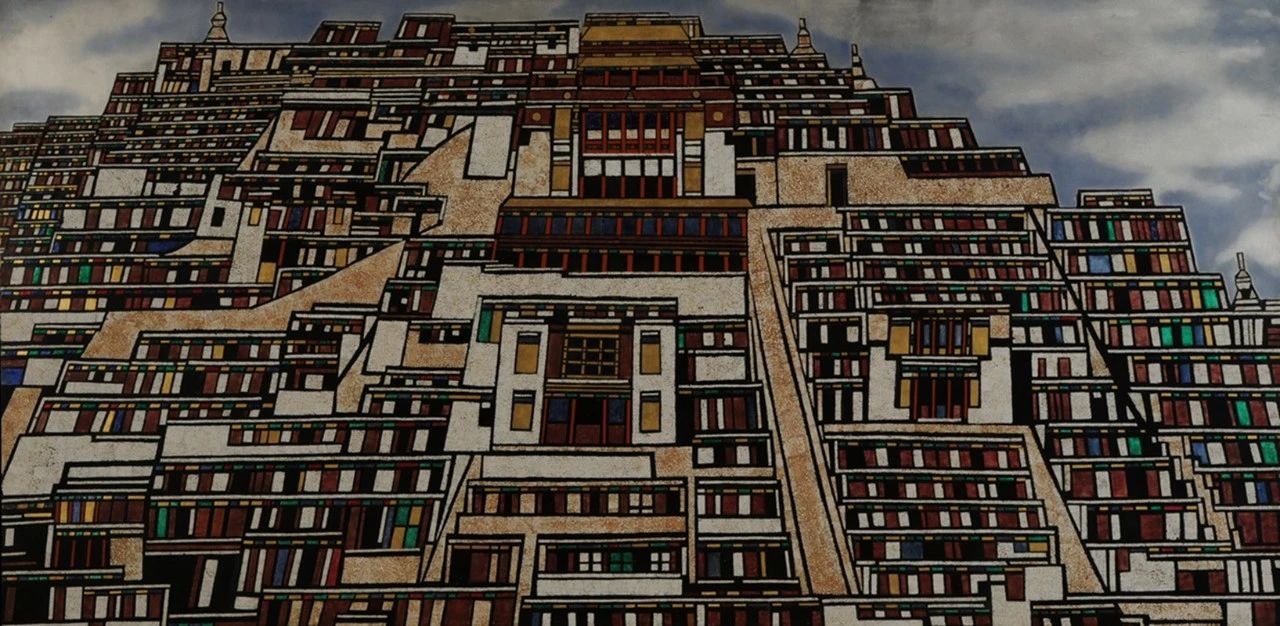

甘孜寺印象 240cmX120cm 1998年

他也兼融西方艺术思想,但其“洋为中用”不表现在技法,而体现于观念。比如他最先将抽象绘画转化为漆画,用传统的款彩工艺创作抽象漆画《甘孜寺印象》,有节奏地施以白、金、红、紫红、群青等藏族最典型的色彩,不求局部的真实,但求整体的印象。

他还自创“铝箔粉罩漆研磨法”,使无法渲染的漆板成为宣纸般能够吸色的漆板,大大升华了漆画的写实能力,粗铝粉地罩明研绘技艺普及成为现代漆画的常用语汇。在长年累月的探索中,乔十光不断建构着现代漆画的语言体系。

技法与精神:

“漆画不能脱离烟火气”

技法与精神,是艺术作品的表和里。本次展览以时间为线索,分为四个部分,对应着乔十光先生的四个艺术阶段:求索探新(1961年-1987年)、拓展厚积(1988年-2002年)、多元交融(2002年-2010年)和混沌回归(2011年至今),全面展现了乔十光先生的从艺历程。可以看出,乔十光创作了很多小尺幅作品,很多民族特征很强的作品,很多江南风景作品。从时间线脉来看,乔十光从技法和材料的纯熟应用,逐渐走向追求精神、追求意境的精神归途。

▲展厅中的有趣互动

▲展览现场

在不断的学习、研究、创作中,乔十光总结出,要想让漆画这门艺术能够广泛为人所了解,就不能脱离人这个主体、不能脱离时代与市场需求。多年来,他三访傣寨、三进藏区、两游长江、四下江南,带回了大量的水彩和水粉、水墨和彩墨、素描和速写画稿,为创作提供了丰富的素材,也让他的创作充满了烟火气,体现着对历史的反思、对社会的思考、对人民生活的写照与关怀。

他注重写生,又不仅是写生;他走进生活,又超越生活;他找创作共性,又找漆画个性。看似浑然天成的作品背后,其实经过了反复琢磨与调整,是一个十几年如一日的苦工。

这种苦工体现在节奏感上:着名美术理论家夏硕奇谈道,乔十光发掘了漆画的一种对比美。往往大漆深色的背景中,突然一抹明亮的白色,强烈的反差对比,就像乐曲中的高音,给人以惊艳之感;

这种苦工体现在颜色明暗上:漆画难在经验积累,因为漆的干湿度对色彩影响显着。漆料在刚涂上画板的时候,颜色相对暗沉,随着时间推移,颜色会“开”,变得明亮,缺乏经验的人往往在创作时过度追求色彩亮度,反而适得其反。找到色彩的平衡,需要不断地提炼与总结;

这种苦功体现在技法与材料运用上:磨显填漆表现繁花遍枝头的梅树,蛋壳镶嵌表现水乡建筑的肌理,螺钿镶嵌表现民族服饰上的图案,银箔罩漆再研磨的方法表现绮丽的衣裙,明艳之处华丽,闲适之处淡雅;

这种苦功体现在创作时间上:漆画创作有着“人画一半、天画一半”的俗语,因为制作流程复杂、打磨过程精细、对温湿度要求高,因此,创作一幅漆画作品的周期是非常长的,十分考验耐心与恒心。乔十光投入最久的一幅作品耗时足有四十三年......

教书与育人:

“蚕不做茧,丝从何来?”

乔十光研究生毕业后,以优异的成绩留校任教。他经历了漆艺从民间转移到高校的整个过程。他编写了高等艺术教育“九五”部级教材《漆艺》卷,奠定了全国漆艺学科的基础;他在创作上形成独特风貌,形成了具有东方语境的漆画风格,为漆画艺术的发展和传承作出了可贵的探索。在乔十光等人共同努力下,“现代漆画”完成了从无到有,从漆器到漆画,从漆器到绘画,从装饰艺术到纯艺术的转变,使漆画成为了中国画坛独立的新画种。

他不仅着书立说、教书育人,将毕生所学倾囊相授,还积极组织国内外漆画交流活动,扩大了中国漆画在和国际上的影响力;他不仅在学校教书,还回到家乡创办了漆画研究所,让那些想学美术却苦于地域限制、家庭条件限制的学生能够追梦;他不仅教授学生知识与技术,更身体力行,在取得瞩目成就之后,依然保持着对他人谦和、对名利淡泊、对艺术忠贞的品格,感染与引导着他一届届学生。

如今,他的学生有的已在漆画界立下新足迹,有的也在美术教育领域着有新成就,桃李满园,将启新篇。

近年来,已经离开讲台的乔十光依然关注着漆画发展的现状,他委托子女向社会发声:“目前,漆画有趋向于油画效果的现象,其本身特点却被淡化,这是由于运用合成漆太多的结果,漆画一定要在大漆的制约下来做文章,借用闻一多的一句话就是‘戴着脚镣跳舞’,蚕不做茧,丝从何来?”

一句反问,体现着他对根脉本源的重视。2009年起,乔十光先生开始遍访自己的成长足迹,从出生地馆陶,到中学就读地临清、济南,这是他的山东情结,或许也是他的一种乡愁,在他的艺术之路上,始终未曾远离。

乔十光漆画艺术展将展出至8月29日,来山东美术馆,一起走进乔十光先生纯粹的艺术世界,感受画面中交织着的传统气质与当代风格,看“漆墨春秋”,品“漆彩人生”。

文章标题:“我一生只干一件事,就是漆画”——现代漆画开拓者乔十光艺术展正于山东美术馆展出

本文栏目:展览资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。