“自然的双重性”— —第二届西安山水邀请展

主办单位:西安崔振宽美术馆、西安市水墨长安艺术博物馆、水墨记

协办单位:西安出版社

学术主持:寒碧

策 展人:侯昌恒

出 品人:崔 迅

学术委员(按姓氏拼音排序)

阿克曼(Michael Kahn-Ackermann)寒碧 鲁虹 彭德 皮道坚 尚辉 王鲁湘 吴洪亮 张晓凌

参展艺术家(按姓氏拼音排序)

陈向迅程大利 成军 崔振宽 杜小同 樊洲 方向 郭志刚 廖渊 林淼 卢禹舜 罗平安 吕三 仇德树 丘挺 桑火尧 邵泳 石荣强 涂少辉 王保安 王劼音 王牧羽王绍强徐龙森严善錞 姚鸣京 姚媛 一了 曾健勇 张捷 张志民 张振学 赵强

展览总监:上官争奇刘玲

展览设计:赵文亮

展览执行:韩昊茹 江夏楠 李俊琦 宫超 邹佳俊 杨蕾 宋阳 孙慧平 杜璇 刘雅茹

开 幕 时 间:2021年5月22日(星期六)/10:00 am

研讨会时间:2021年5月22日(星期六)/15:00 pm

展览 时 间:2021年5月22日—6月22日

展 览 地 点:西安崔振宽美术馆(2/3/4/5/6/7/8/9号厅)

由西安崔振宽美术馆、水墨长安艺术博物馆、水墨记共同主办,西安出版社协办的“自然的双重性——第二届西安山水邀请展”,由着名学者、诗人与艺术评论家寒碧担任学术主持,西安崔振宽美术馆执行馆长侯昌恒担任策展人。展览将于2021年5月22日上午10时在西安崔振宽美术馆盛大开幕。本次展览邀请了国际国内9位着名文化学者和批评家阿克曼(Michael Kahn-Ackermann)、寒碧、鲁虹、彭德、皮道坚、尚辉、王鲁湘、吴洪亮、张晓凌组成展览学术委员会。邀请全国中国山水画和当代水墨领域极具代表性的33位艺术家,展出作品200余件。参展艺术家年龄横跨半个多世纪,有1930、1940年代出生的着名老艺术家崔振宽、张振学、王劼音、程大利、罗平安、仇德树;也有1950、1960年代出生的着名艺术家樊洲、徐龙森、陈向迅、张志民、严善錞、姚鸣京、卢禹舜、桑火尧、张捷、王保安、郭志刚、方向、吕三、王绍强、一了;还有1970和1980年代出生的知名青年艺术家成军、曾健勇、丘挺、姚媛、杜小同、邵泳、廖渊、石荣强、赵强、王牧羽、涂少辉、林淼。33位艺术家用自己独特的艺术语言及表现方式全景式的展现了当下山水画的创作图景。展览在延续2019年首届“自然的双重性”展览宗旨的基础上,继续深入探讨山水画的本源及在新时代下与之相契合的新语境,力图呈现在当代艺术语境中山水沿革与重构的现状以及山水精神与水墨基因的关系。

“自然的双重性”展序

文 /寒碧

我不确知这个山水画展取名“自然的双重性”的深意究竟,“双重性”本是对待义,多数时表示对反义,这里逻辑显然不同,基本思路引向辨证:“自然”具实体性,同时非客体化,故所谓“自然的”、所谓“双重性”,一重应指自然界,一重仍是本然性,前者从翻译词汇,后者即古典辞源。时移运换之作用,概念迁流所变通。大概是这种情形。

这种情形与一个山水画展有什么关系呢?当然是有的,不过很学究:参研哲学、转成理论、考镜历史,然后综括、权衡、折衷……太迂远啦,先搁置罢。

其实重要的还是展览本身、贡献于展览的艺术家们,应该直对他们的创作推究:如何持守或如何发创?遭逢了哪些困难?解决了什么问题?起到了何种作用?有多少未来可能?

山水画自身传统的延续沿革,现如今观念世界的混杂重构,内在于此次展览的基本框架,按之以大局深理,不离于古今之变:山水变自然、笔墨变水墨、形式变观念;或者:自然化理变自由意志,普遍伦理变个人心理,历史文化变当代文明,等等。只是这个“变”,不是强定义,不是除旧布新式,或者单向进步论。

我想就从这个“变”字说起,选一些艺术家,分几个年龄层,以作品为示例、探问心迹,观察得失,讨论问题:历史重负、现实要求、当下困境;尽量简而言之,也不可能详细,一篇序言而已。

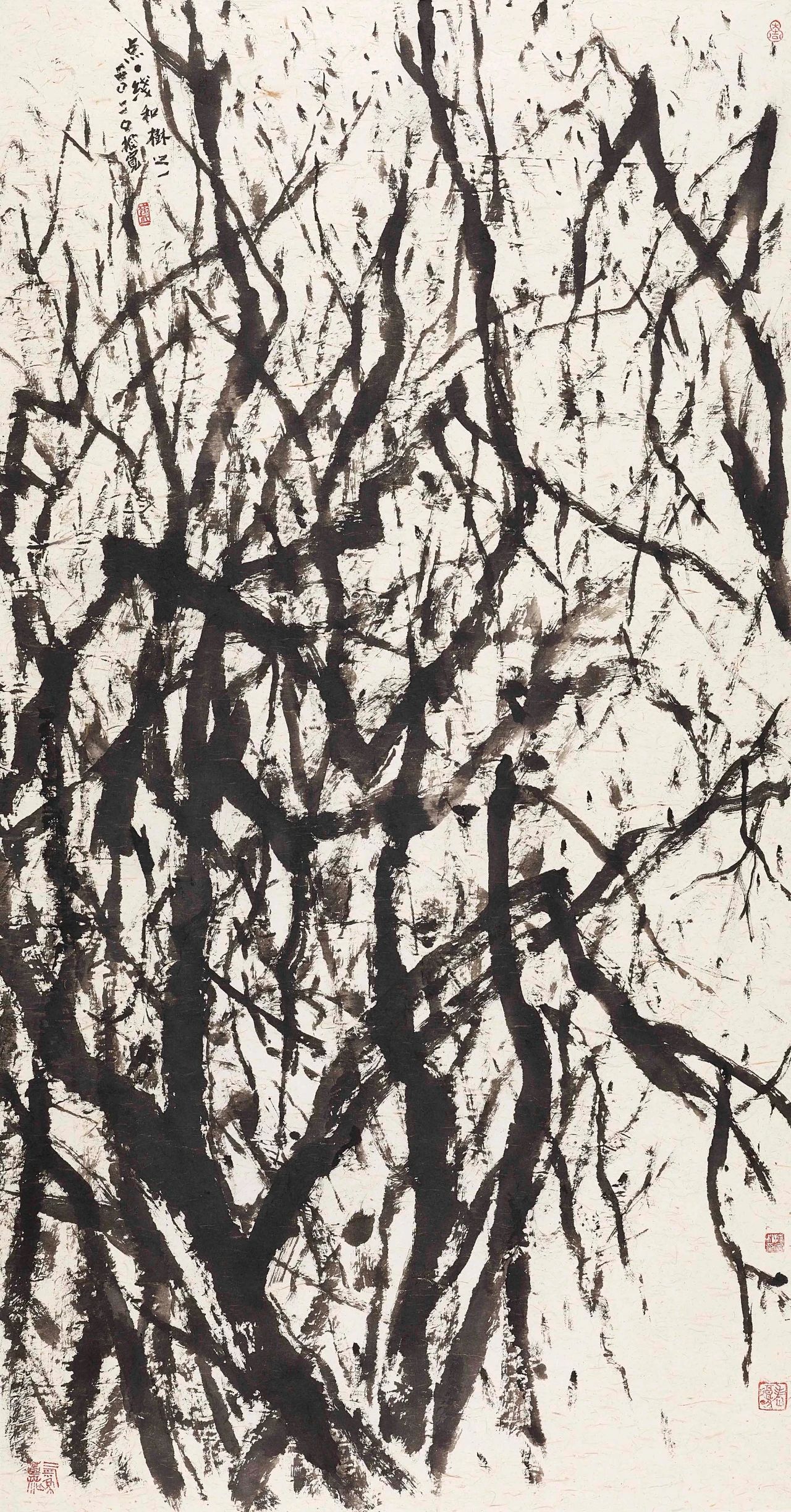

崔振宽 《点· 线和树之一》

182x97cm,纸本水墨,2020

崔振宽的《点·线和树》、程大利的《空灵有灵》、陈向迅的《山水卧游》,当然是布新了,却不是除旧的。

我注意到崔振宽那些树木的表现非常独特,大扺用西画写生的优长将传统用笔的方法重新加以构造,可以推想这个构造过程之困难,一方面受制于对景、被观察的对象束缚;一方面流易于拼凑、其自身的语言缺略。乃颇讶其解决这个问题的分才感和卓越性:让笔墨含蓄地带动出明暗光影,又弃去西法中费力的刻画成分,更充实了“濡染大笔何淋漓”的气派与灵情。这就非常可贵,需要味其滋旨,在于体贴活化,不能仅凭摆落程式的俗谛简单解会,也不是一个粗暴的“除旧”立场能够说清。

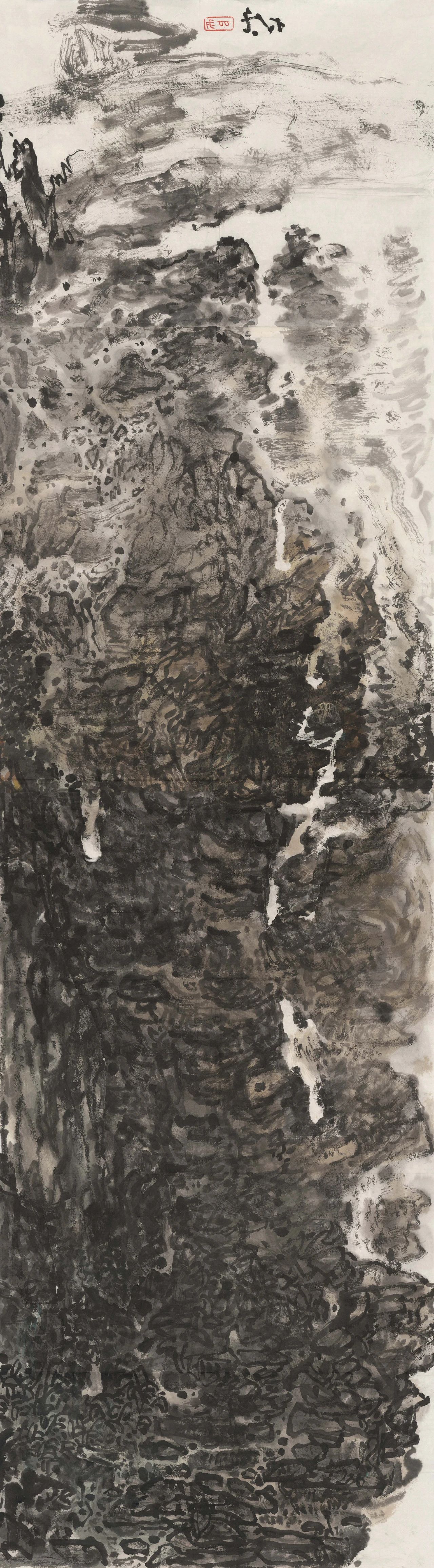

程大利《空灵有灵》

42x150cm,纸本水墨,2021

程大利显然更传统,却不循单一旧法程。他是综合式的,试图求跳脱的,各种因素都有,期于百虑一致。其大布置的调度感,在小景物的支持力,像泉石的具微刻画,就温熟而饶有生气。他的具体位置当在黄宾虹和傅抱石之间,傅的自然意象黄的笔墨修养成为效法点。这是从枝叶或源派上立论,表示着上溯与下开的常情。

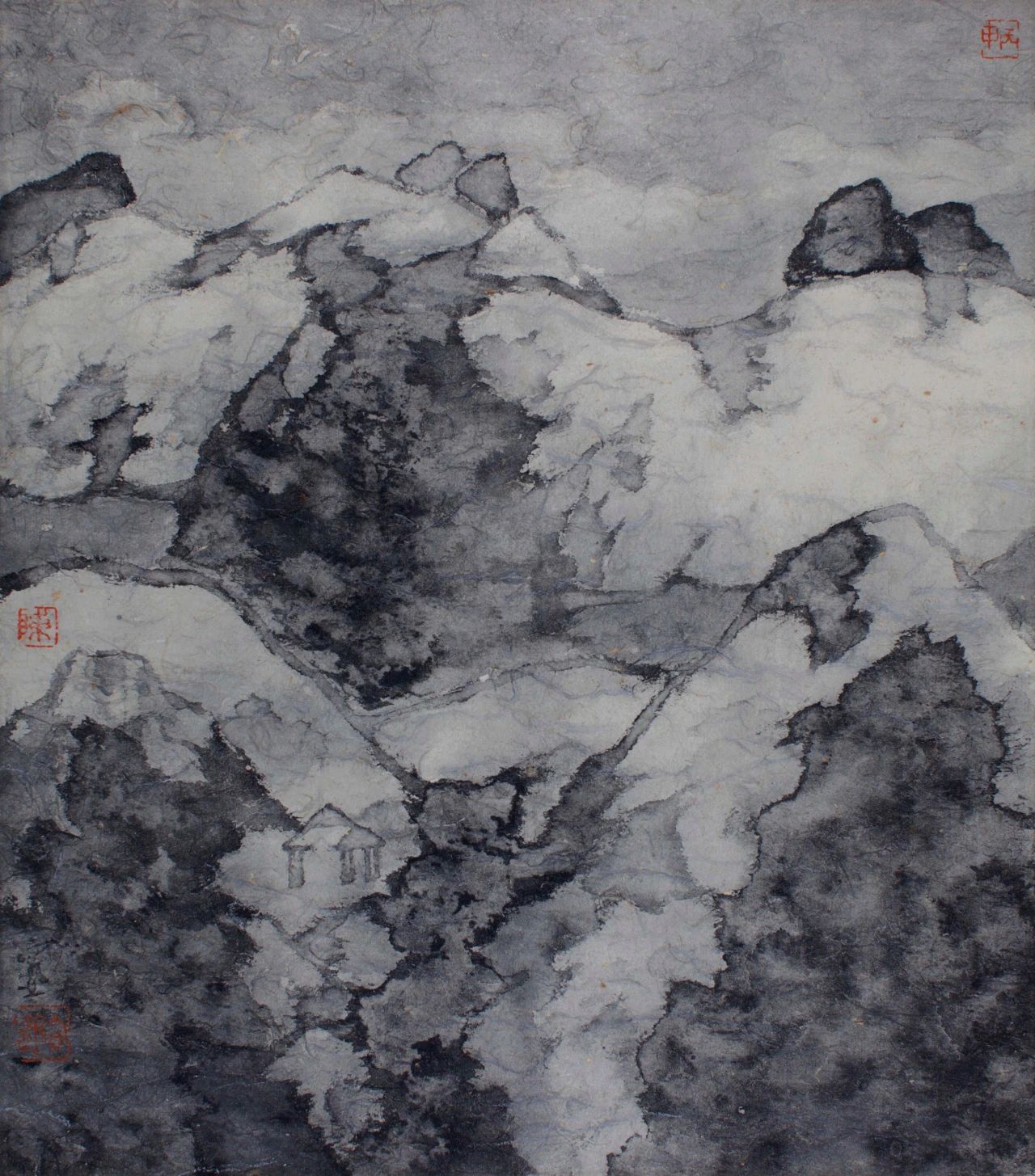

陈向迅《山水卧游-2》

40x35cm,纸本水墨,2016

陈向迅对山水和笔墨的传统具有精深的研究,由长期的教授博导生涯,在创作上显得过于“学院”,当是致广大的一个局限,又是尽精微的一个贡献。他解决了一些具体问题,也影响了一众来学蹈袭。细看这个《山水卧游》系列,则是迎着“染”的困难去的,从破墨法一路提炼推进,干脆去掉勾皴,就讲单刀直入,然后种种推敲,进而层层深透,它是稳扎稳打的,也是无懈可击的,却不是工笔的伎俩,而持守着写意的高明,生宣上如此作功夫,可见其定力与耐力。

崔程陈三位,差不多一代,他们的创作、个人的气质、形成的面目,是全然不同的,但是对于“变”的理解、态度、立场、途径,则大体上一致,遵循了近现代山水画笔墨学的前导和通则来铸今范古,即沿着齐白石黄宾虹潘天寿、包括长安画派及新金陵的道路走下去,这条路很正,也很难,走下去是一回事,走出来是另一回事。

他们的出发点,依然是整体性,乃不能失其宗,坚持历史文脉的承担,具有守先待后的抱负,亦得顺时应变的意识,这种意识不是经验,所以不能变得太快,太快就无可适,气机则无所辟,使命就停滞了。我就把问题提得尖鋭一些,实际情况也许更加复杂:他们的创作放在30年前40年前怎样?足以动视听,兼而领波流,非常有价值。可是置于眼下极变的全球化风会里观察,或者放在观念纷纭的当代性格局中审视,就显得不作功了,或沦为小志趣了。向齐黄潘靠拢,他们传统的修养尚不充分,与后一辈相较,他们当代的关怀又不绝决,夹在两者之间,不知伊于胡底。仿佛已疏隔了社会历史、文化心理的起伏与感动,只能在比较局部相对狭小的问题上花心思,并且因为这些问题解决起来良为不易,所以又会觉得自己做了很大事情。这仅仅是见地上出了问题吗?我看也不尽然,运当桑海之会,因损放离之间,也是大时代中小际遇的一个证明。

罗平安 《田园系列》

180x97cm,纸本设色,2017

仇德树 《本原-禅境之十》

65.5×122cm,宣纸、水质丙烯色、板框,二十世纪90年代

王劼音 《排云亭记》

135x407cm,纸本水墨,2019

再来看另外一种“变”的类型:罗平安的《田园系列》,突出了个人语言,仇德树的《本源禅境》,体现了形式敏感,王劼音的《排云亭记》,强调了符号特色。语言、形式、符号,三家是互文的,也都是横迻的,呈现为接引西方现代性绘画的一个表征,走向了寻求纯粹符号化的一个途程,他们要做深做细,界划就愈分愈明,以至于最小的单元,也要找素材的对应,以自运别样的面貌,自运到一眼可辨,效果上非常成功,却进入了一个瓶颈。举罗平安的例子,他不是一般人物,个人语言早早成立,画面经营覃覃可味,迹近于抽象、精感于非象、乃微妙的平衡。这样一种成就,或曰一个新径,其实已经成体,可是临于两歧:一是培风感受力的明切,实亦表里思想性的深度,即所谓向上一路,创化更高境界;一是归于形式化的板结,一板结就空洞了,就没有内容了,就歧向语言层面上的拼接彣饰,则山水源始或原生的蕴积与涵演,人与自然的直截感通及应和,大块噫气的清旷,触动心魂的莽苍,就无所作用、而尽失要领。问题即在:笼统归于纯粹形式单一符号这个方向,与山水艺术的本源初志还有什么关系?实际的意义在哪儿?回旋的馀地多大?

上面是几位老先生,诞生于四〇五〇后。那么六〇后的一辈人呢?我不能备陈所有,选两个代表略评。

王保安 《华山2020系列之三》

122x122cm,纸本水墨,2020

王保安的《华山系列》,究心于语言和对象间的贴合。是从皴法的角度理解并转换了西画的一些表现因素,根据对象匹配语言,不想堕入旧瓶新酒,简而言之避免习套。他对山石的刻画已经不是传统的笔墨了,也可以说是借镜西画的方式改造了传统的笔墨,于是他的语言就变得有些特殊,既有效区隔了历来皴法,又不能看成是西画笔触,感觉上还是皴法,视线中已经两样。这让我想到周京新,与这个方式相类似,周京新才有天挺,出手则更加讲究,自立的地位,综合的实力,遂使之阔略为疏通,人物和花鸟无拘检,而以一法比附众象,时或豪迈不讲道理。王保安就谨心许多,独比附于一物,达内在的贴合,呈内化的机趣,及内聚的生力。即在笔墨皴触的关系中间,他的平衡调试恰如其分,就显得纯粹,也比较完整。另外走这个路数的还有姚鸣京,则在色彩的运作上深入的探索。还有一位方向,也是这个“方向”。

姚鸣京《山西吕梁李家山写生》

60x163cm,纸本水墨,2013

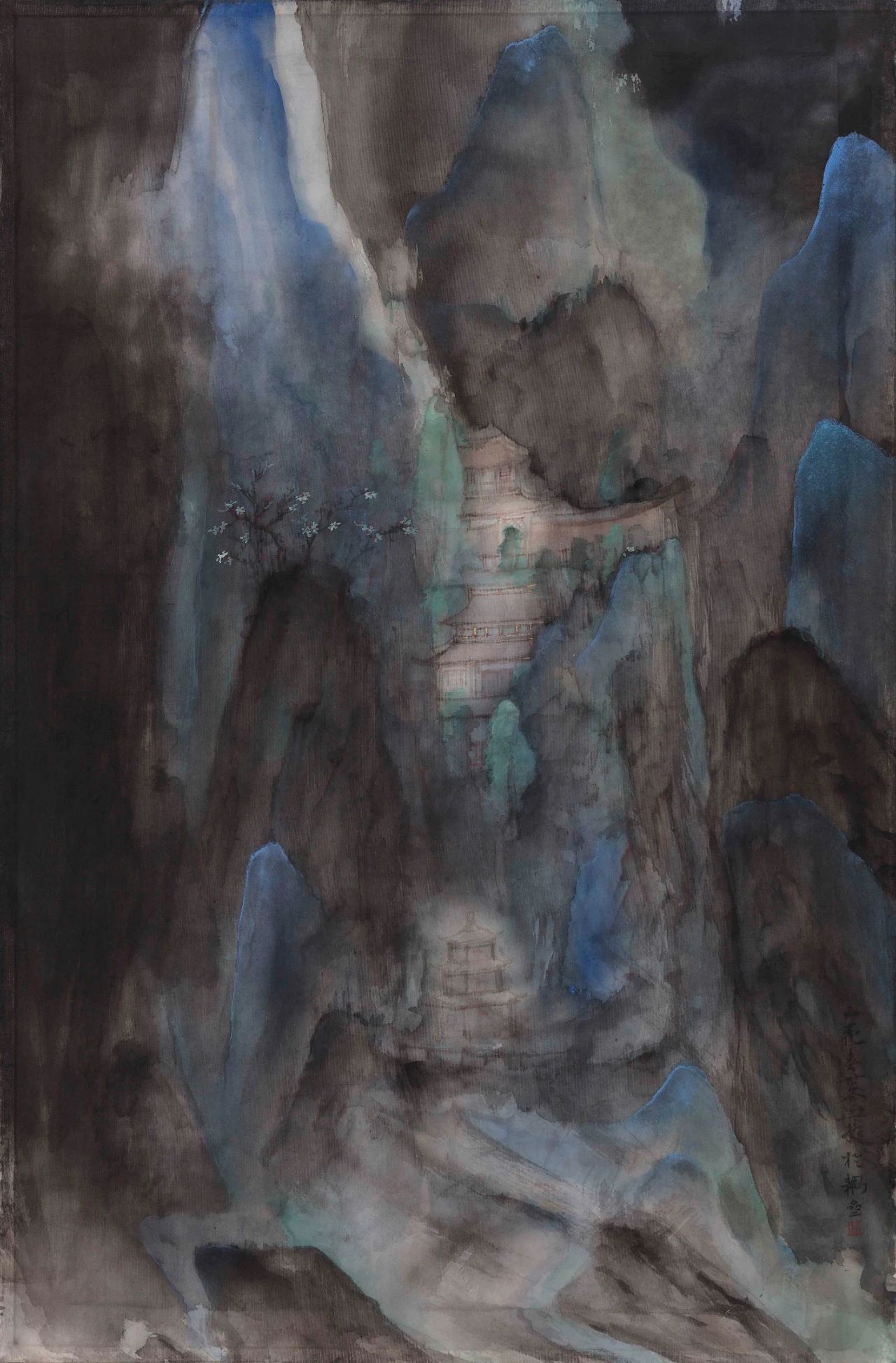

方向《琥珀堡》

244×122cm,纸本设色,2019

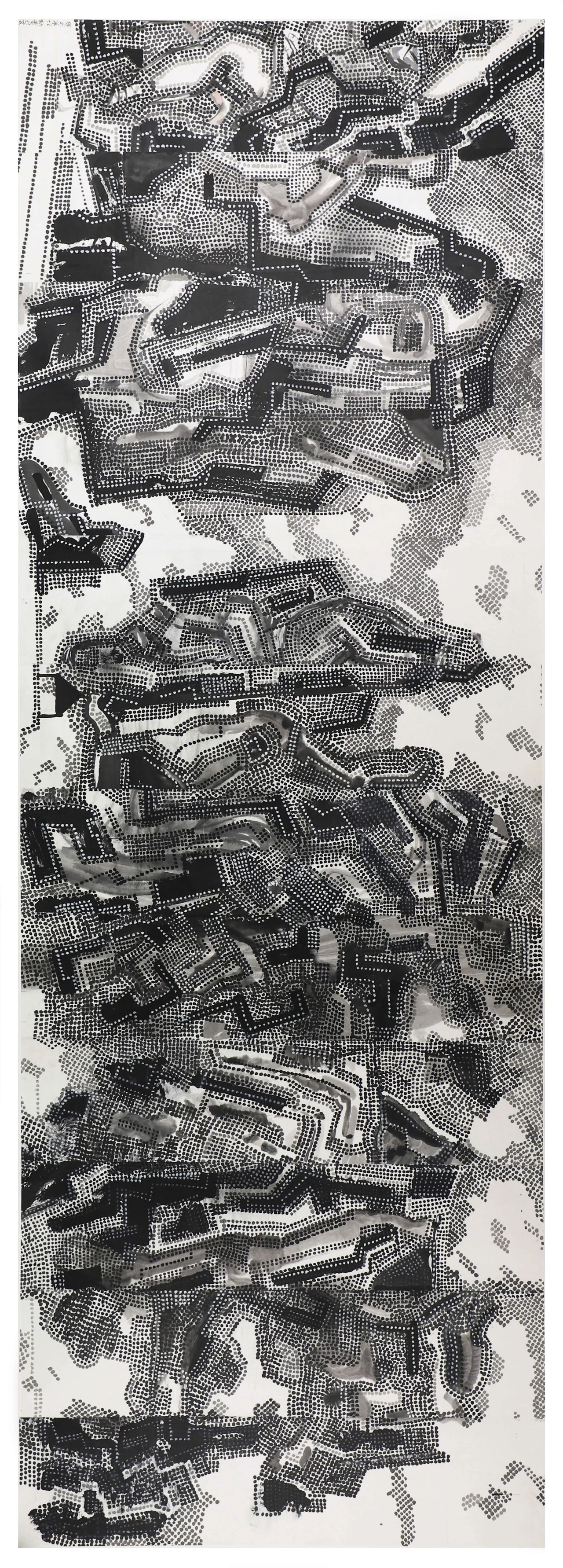

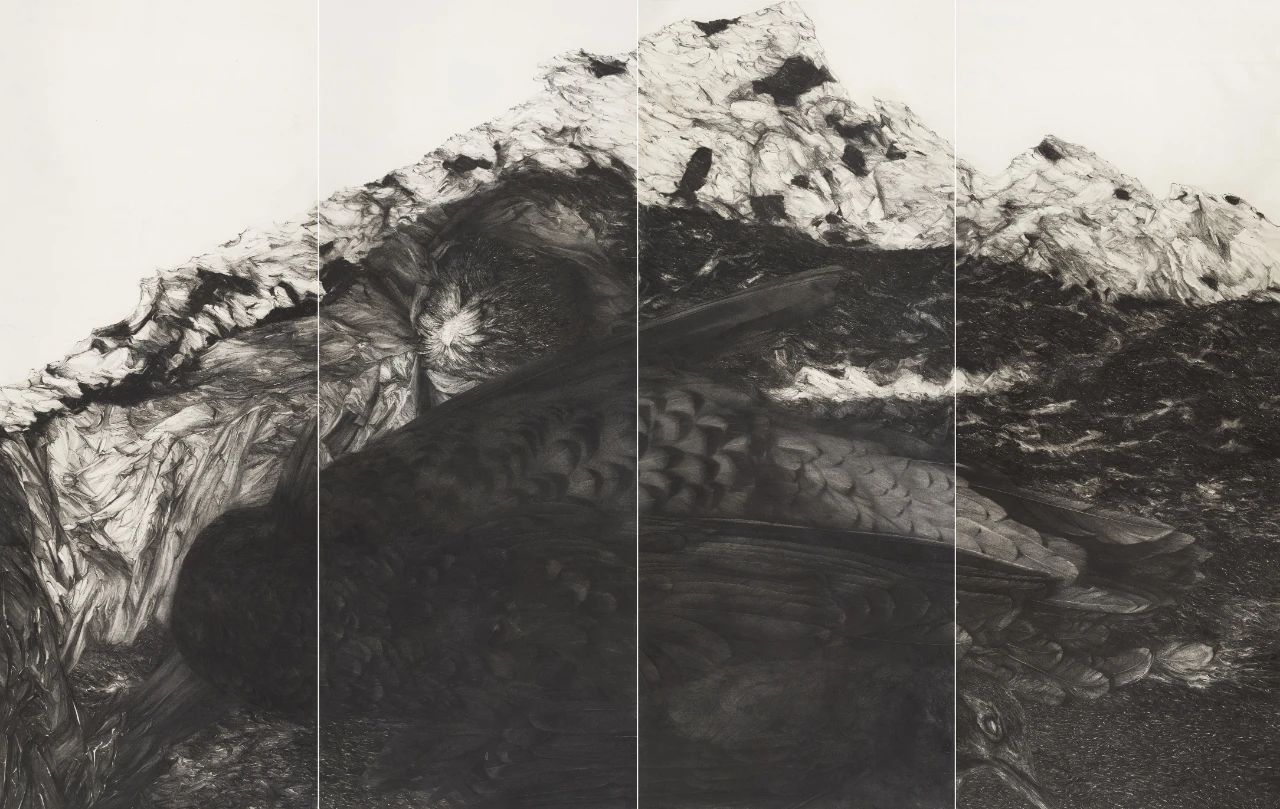

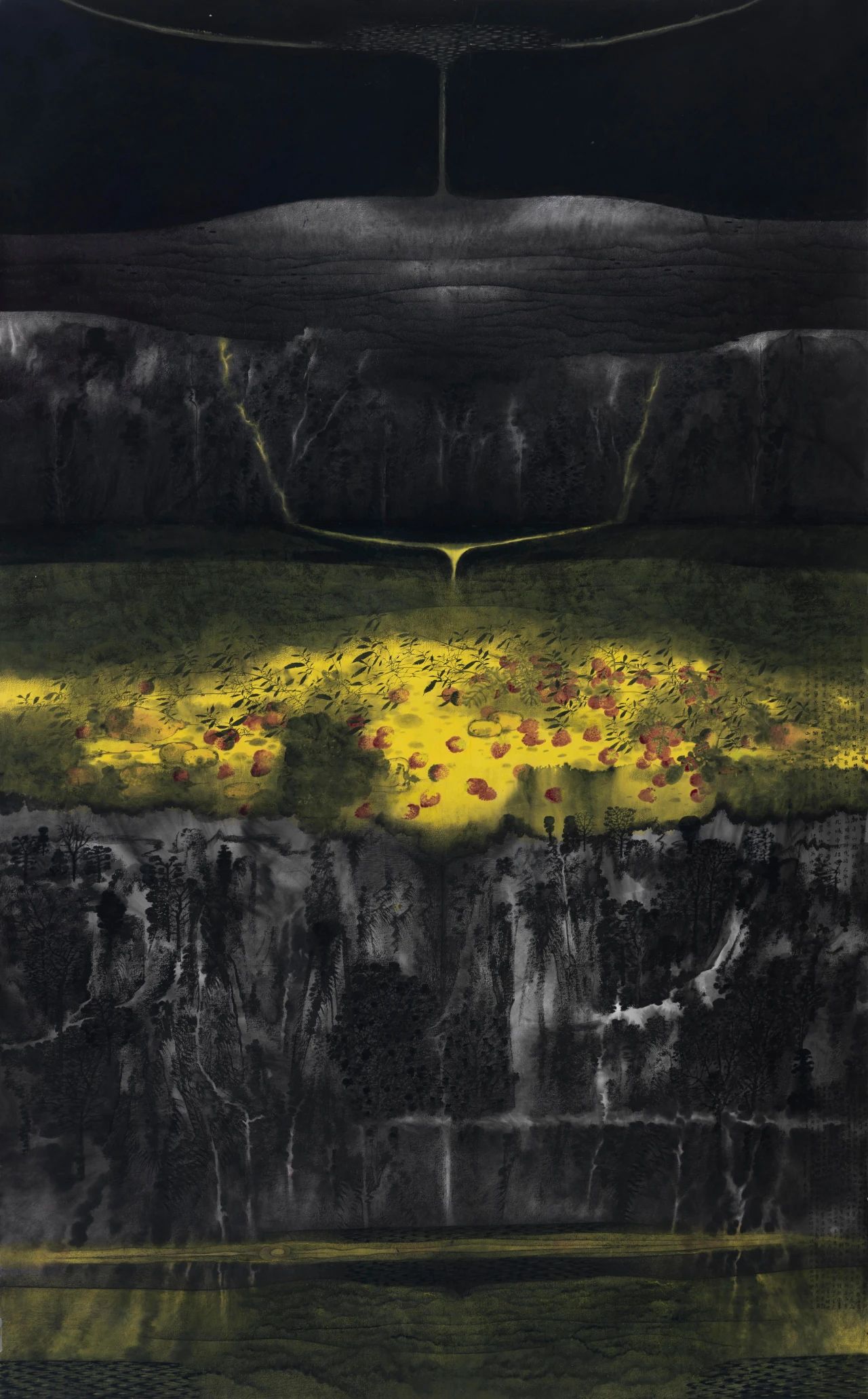

郭志刚 《千秋·沉睡》

360X590cm,墨,2018

郭志刚的《千秋》系列,又是一种不同类型。是用现代的构成方法重置传统的笔墨语言,倾向于通篇局势的结构性改观,这就需要过硬的绘画能力,造型、取舍、概括,都非一般的要求,他算是积储自立,完成了一个样式,形成了一种风格,很好看,也很肯定,不做作,也不刻意,称得上自然纯熟。其实很多人都是这样一个办法,乍见也说不清楚太多门道,郭志刚的成绩相对跳出,或许能在两个方面加以解释,一方面是心手上,他的这种探索还是比较难的,比如对卵石之类细小景物的刻画,一望而知格外花心思特别吃功夫;一方面则在意识上,这种探索还多少表明了现代观念的觉悟,催生了对于自然一般认知习惯的省思调整欲求。当然,这种观念的作用,还仅仅是个开头,又紧紧限于景物,尚待由近而远,以得广大通方。

下面是七〇八〇后,他们的情形又不同。

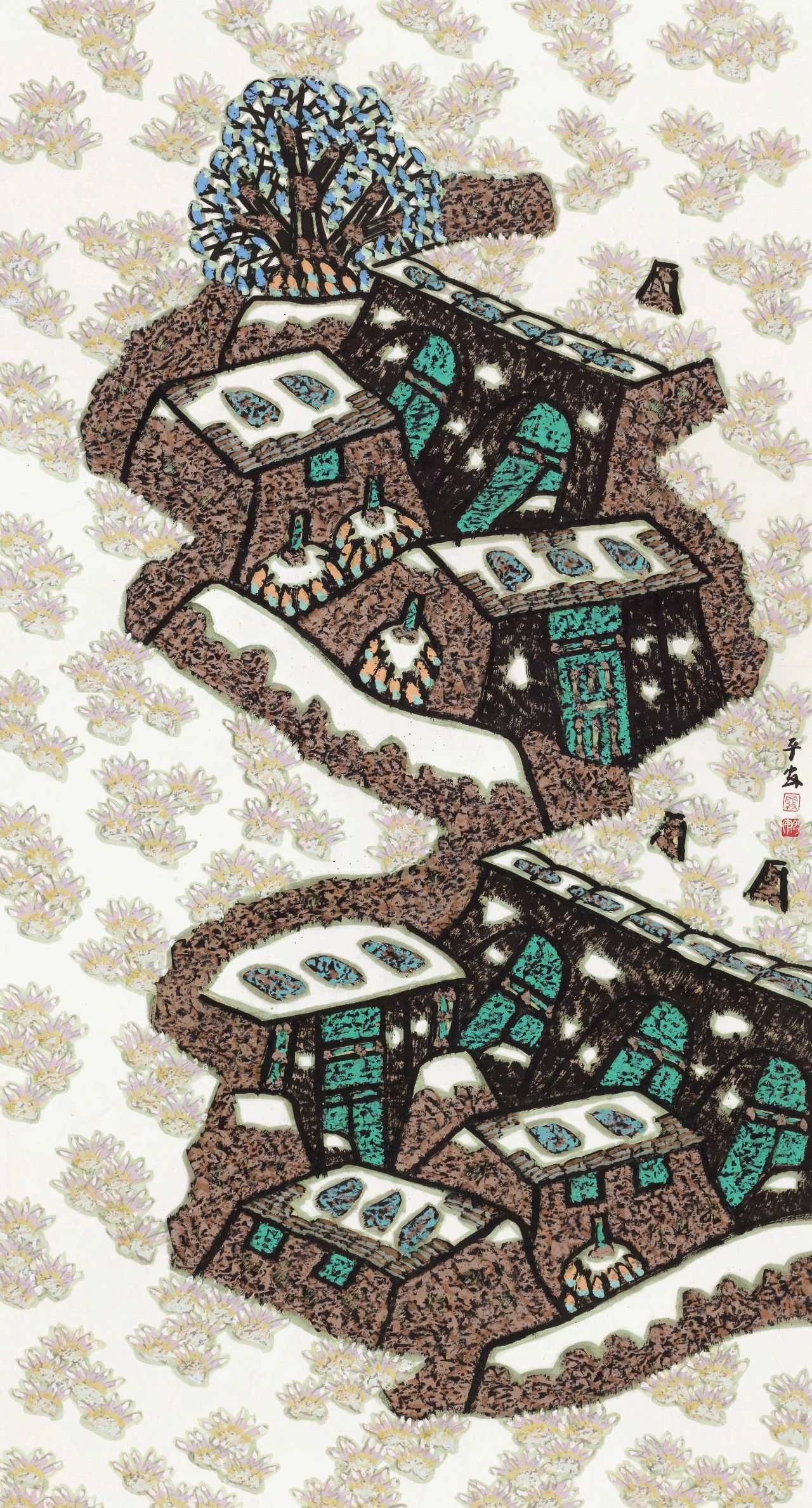

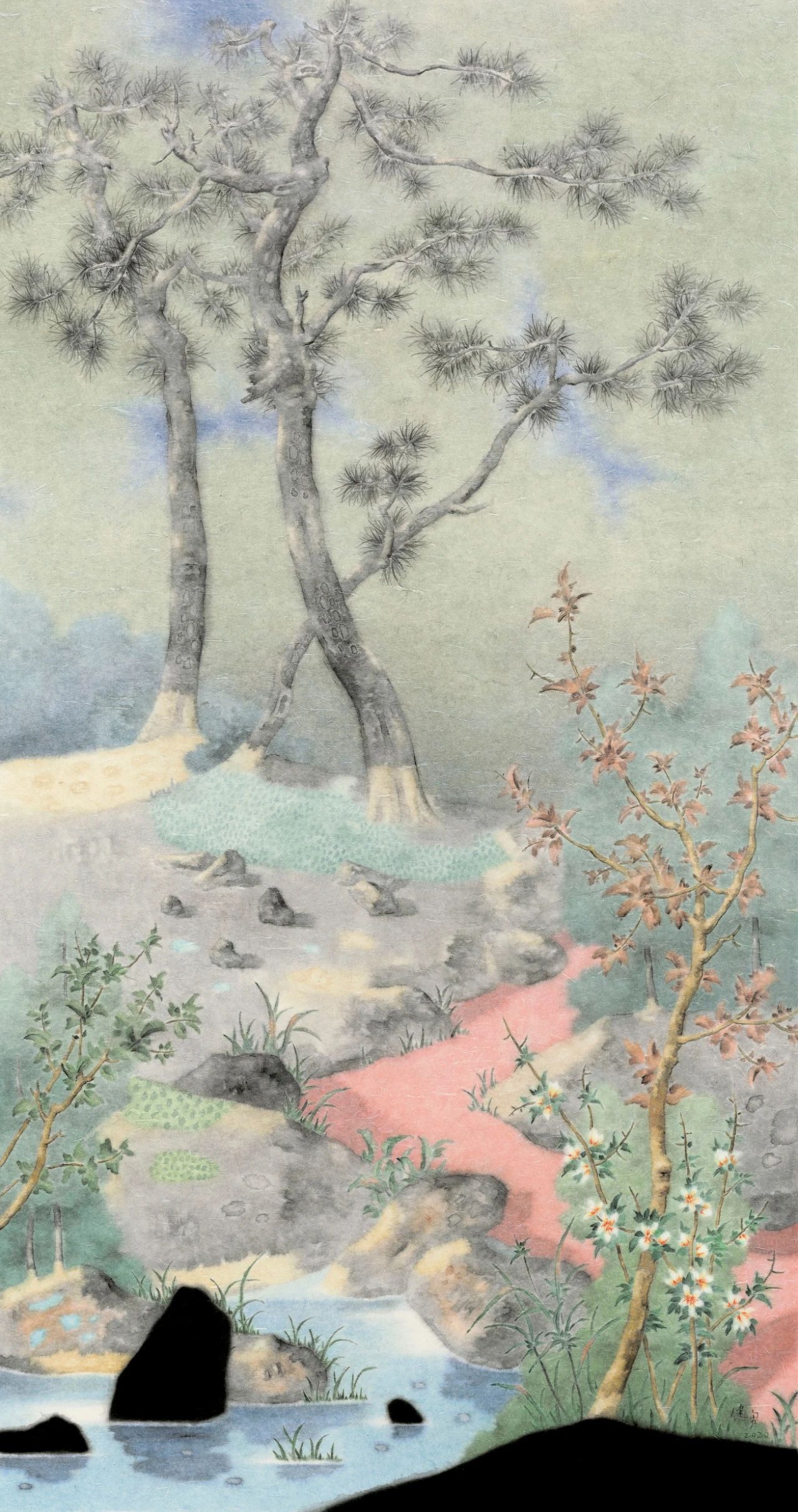

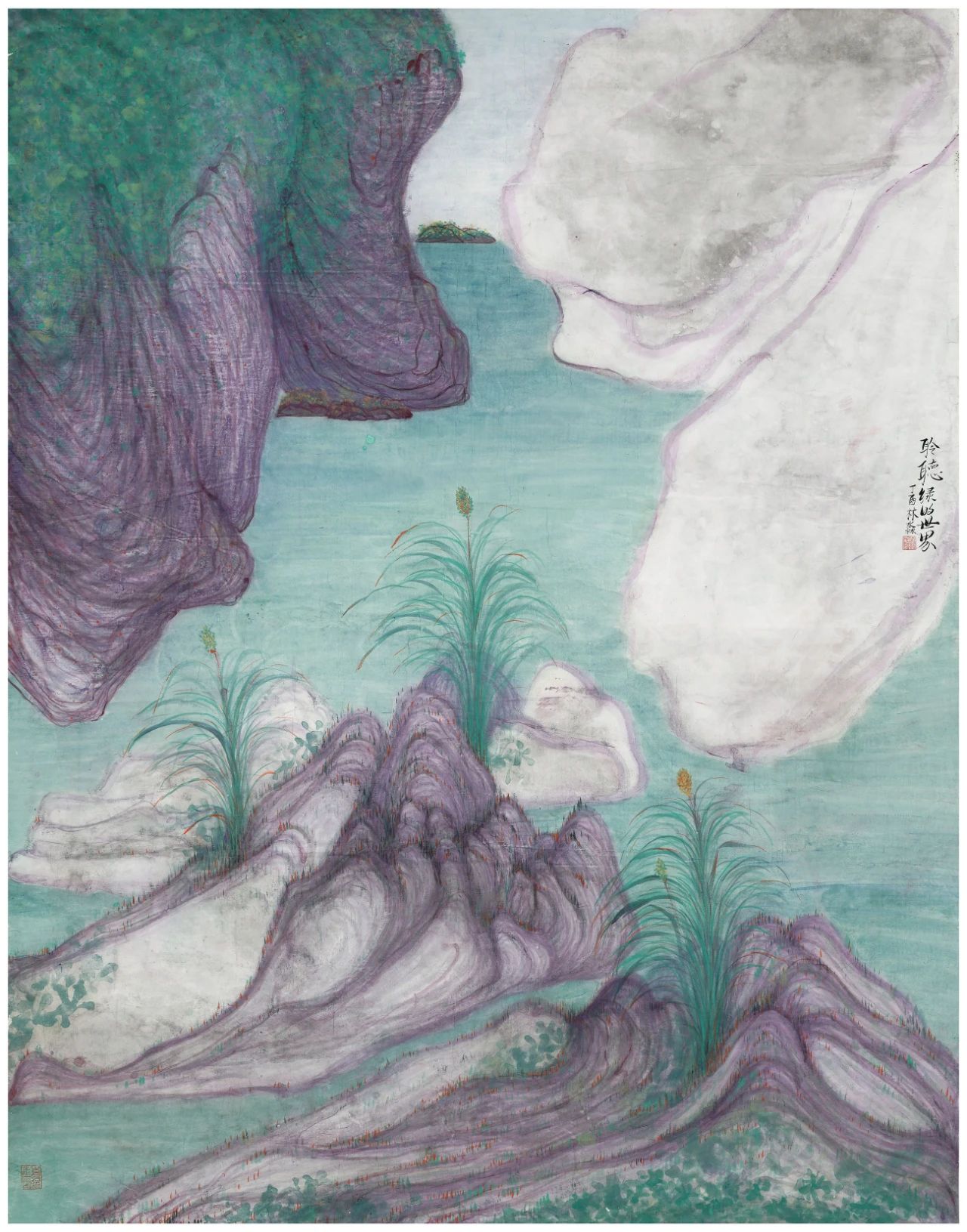

邵泳 《祥龙石》

76×200cm,绢本水墨设色,2020

首先就是邵泳,观念成分增强,一力疏远传统,空间的组织叠合,色彩及构成处理,都是另类表达,并多怪诞趣味,这就是新机别启的当代艺术诉求了,“笔墨”对应的普遍伦理式微,“水墨”对应的个人心理凸显。他不屑成法科条,也不管历史脉络,诚实面对自身,自由表达经验,所以就没遮拦,一归于调动力,什么东西都往上放,哪里适合就往哪儿搭,西方东方串在一起,古法新法泯其际界,日本的浮世绘,西藏的密教画,都驱遣派用场,以杂运为独得。可是我仔细观察,其作品还是耐看,尤其是那种用笔,小写的味道很足,呈露出既避免于历史抱守、又难免与传统断连的紧张。这种探索的路径其实有个参照,就是新日本画中的“四座大山”,邵泳或求奇过之,本质上区别不大。只是这种求奇甚而可怪的才调如何养成大家气,确实令人感到方向的迷茫或者前景的不定,要害在于这一探索课题的历史支撑过于贫弱,或者说其背后的人文价值可能已经不在。

曾健勇《诸野之潭》

180x95cm,纸本设色,2020

曾健勇的情况类似,或可称更加典型,代表了流行的趣尚和思路,不再关心传统不传统、更不要说继承不继承,儒道释的自然观、大叙事的整体性,都没什么好谈的,都太索然了,就要个人性。他是深自感觉的,也是酣恣自憙的,直接上手的东西、能够驾驭的东西,体验有得可也,为我所用足矣,鬼魅一点没什么关系,雕琢一下更未尝不可,“山水”画成“风景”就降格了吗?没这些顾忌,有意思就行,可塑造就行。他的这种塑造,极近风景装饰,却有根本不同,在于那种水墨感觉,形成一种特殊情调,更感官化,少思想性,经验结构已经改步,价值世界走向虚悬,转而接纳不同开阐。也许我们换个思路,更能理解这个事情,他非必是用风景去降格山水,说不定是拿山水来改造风景,这就可以说通,只是略嫌矫情,不太讲究用笔,所以很难弥缝。

杜小同 《昆嵛》

99X59cm,水墨宣纸,2020

王牧羽《折·叠》

47×96cm,纸本设色,2020

杜小同专注于转换山水与风景的趣味及法程,心灵手巧而不炫,转益多师为日损,当然也有装饰感,着色稍带东洋风,取景亦多西来意,聚合为纯驳,反而不定体:你不能说它是或不是山水画,也不能说它是或不是风景画,回旋在两者之间,优游向两者之外,就看到某种可能。王牧羽的情形与之近似,而走向精谨一路,追契于安雅深美,所寄在清和夷尤,充分的水墨韵味,背后是西画格局,而交涉得浑然不觉。

林淼 《聆听吧绿的世界》

145x185cm,纸本水墨,2018

两位女性艺术家:林淼是越画越好了,布置磊落、意象明洁,有道养仙修的洞天感,却不是陈旧的,能见出新配合。宋画的工笔、传统的青绿,先揉在一起,后解构处理,把颜色换了,把形态改了,就有某种生趣,也有一点猎奇,她的意图不是太明确,似是而非有以待归整,或即把历史传统往后放,索性以个人需要为前提,综持符合自身趣味的方面,提炼形式然后加以发挥,这也是个方向,但是要有内蕴,一动山情海梦,十分真受深感,否则就会隔了。

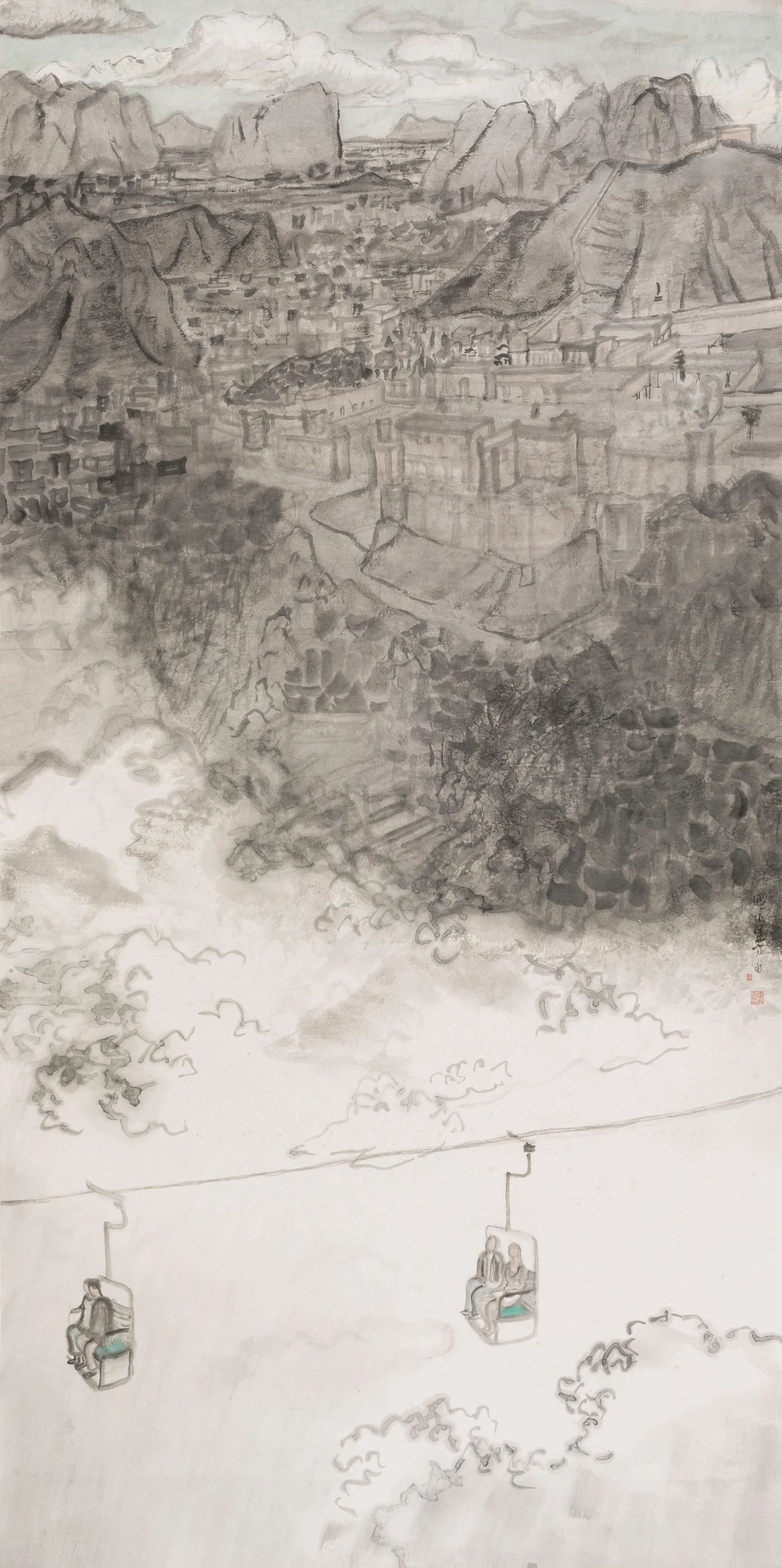

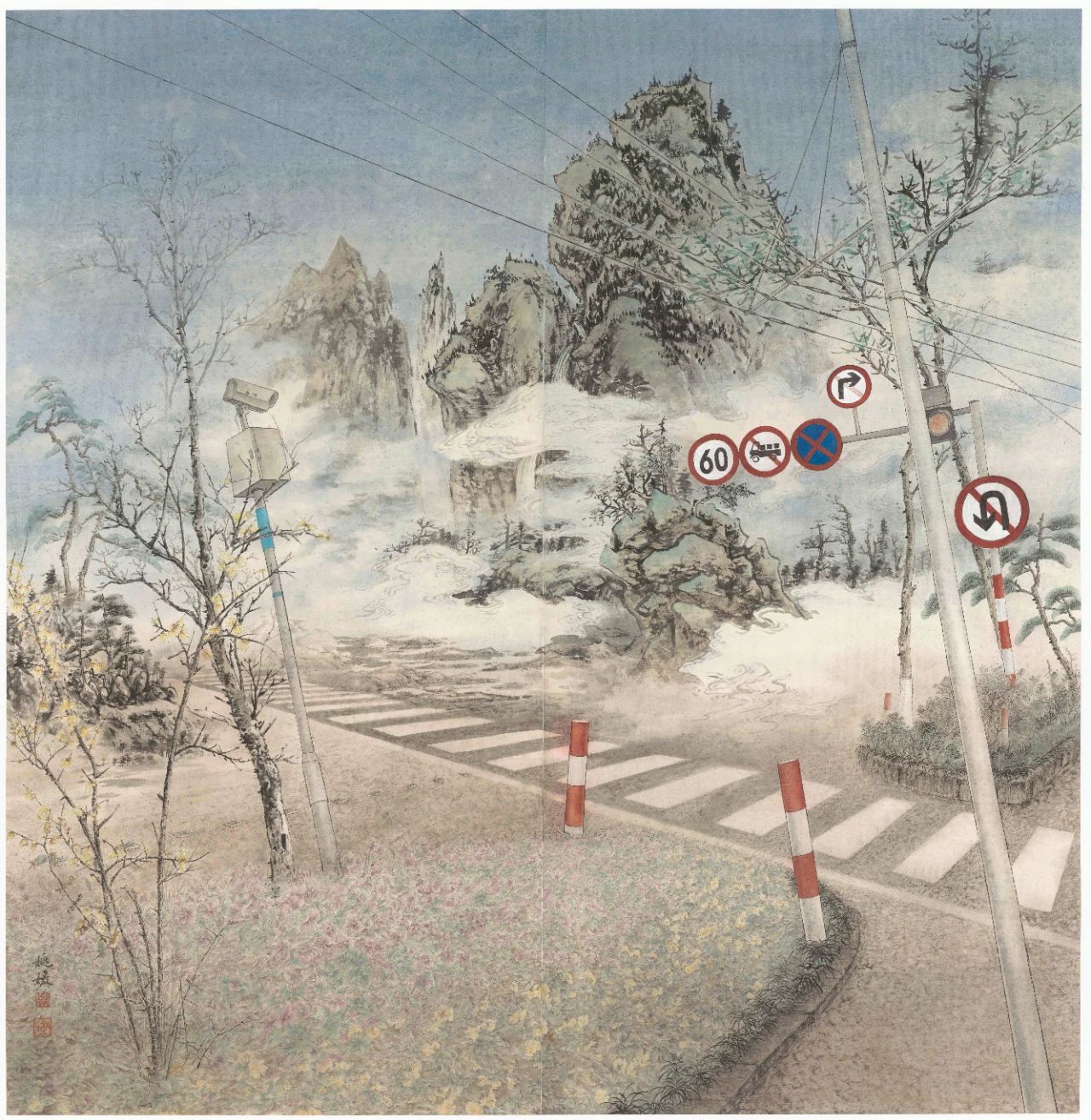

姚媛 《都市城林》

143×143cm,纸本设色,2020

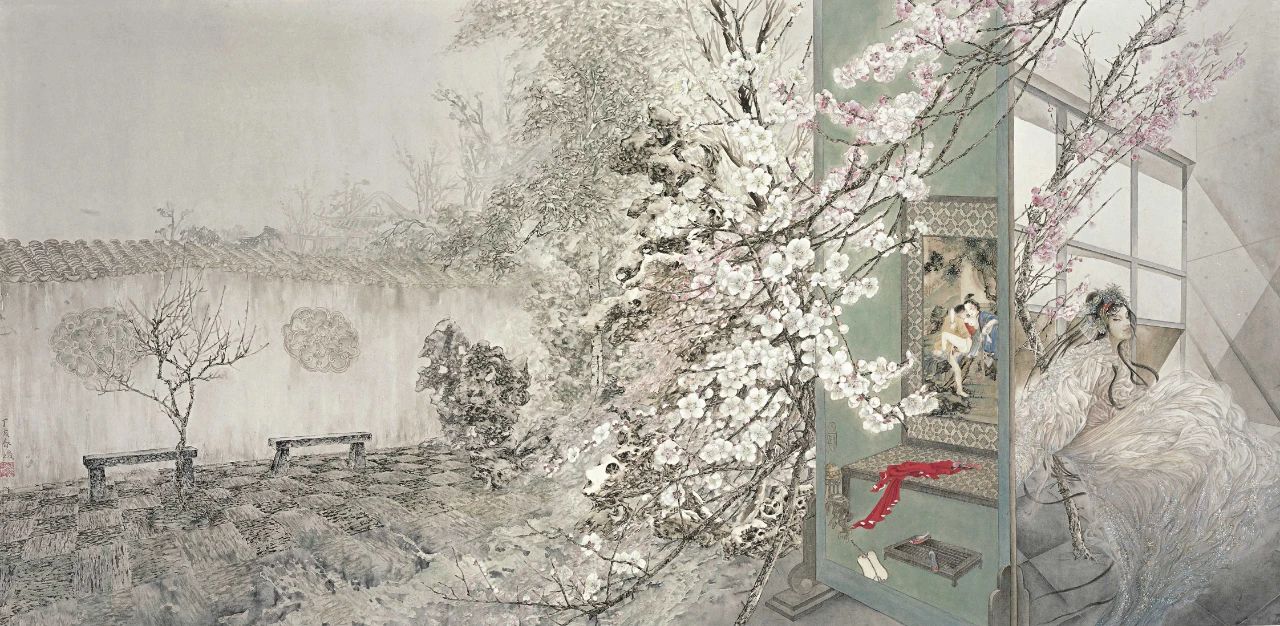

姚媛《游园惊梦之一》

136cmx66cm,纸本设色,2007

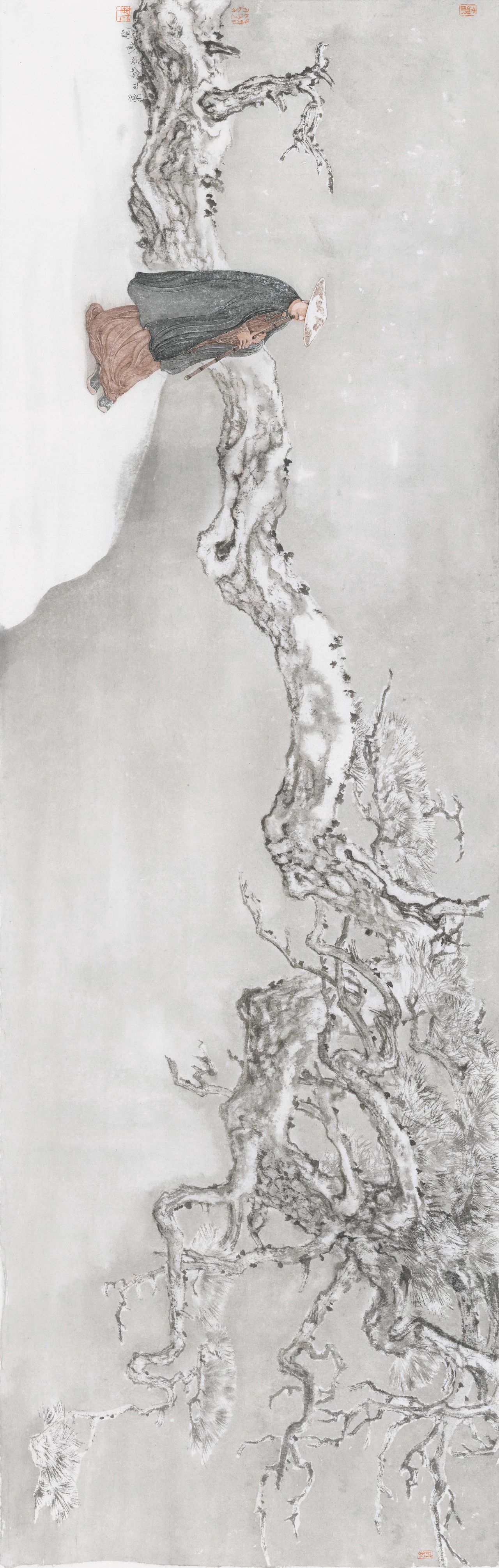

成军《卧雪侧耳听云箫》

38.5x120cm,纸本设色,2019

姚媛驾驭画面的整体感觉比较成熟,《都市城林》传达当代山村的生活气息,笔墨、色彩、造型,一皆准确妥贴。但是《游园惊梦》就属隔了,可以比列成军的《卧雪听箫》,两题恰成对句,整好合二为一,如此一种同质化,就能看出问题了,他们都在追踪分液古代文人绘画尤其宋画所造的图像意境,分明也都赋予了造型能力笔墨功夫的个人要求、时代况味,但是营构的氛围传递的情绪都仿佛阻滞着,既阻于大方的古典气息,又滞于自身的真实心境,一时技痒,两处茫茫,所以曰“隔”。我不知道怎么样理解这个问题,有点儿像现代人写的旧体诗词,才思工力兼有,春兰秋菊都绽,就是䌽花不真。

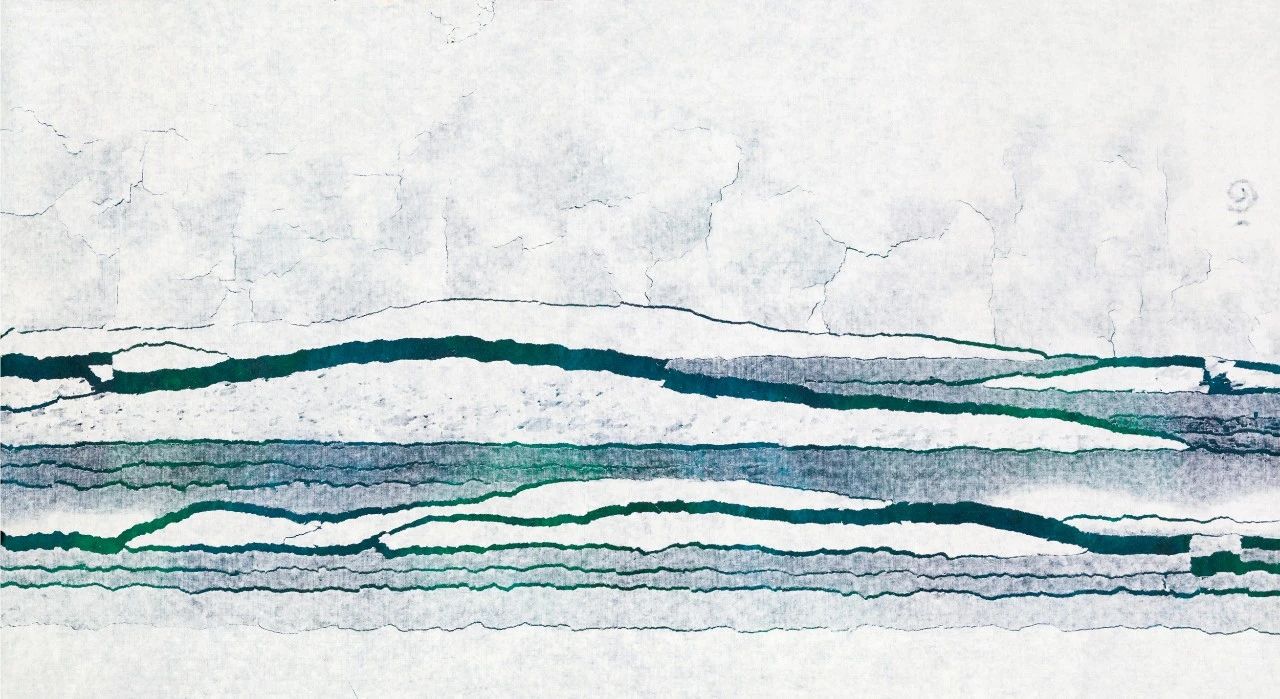

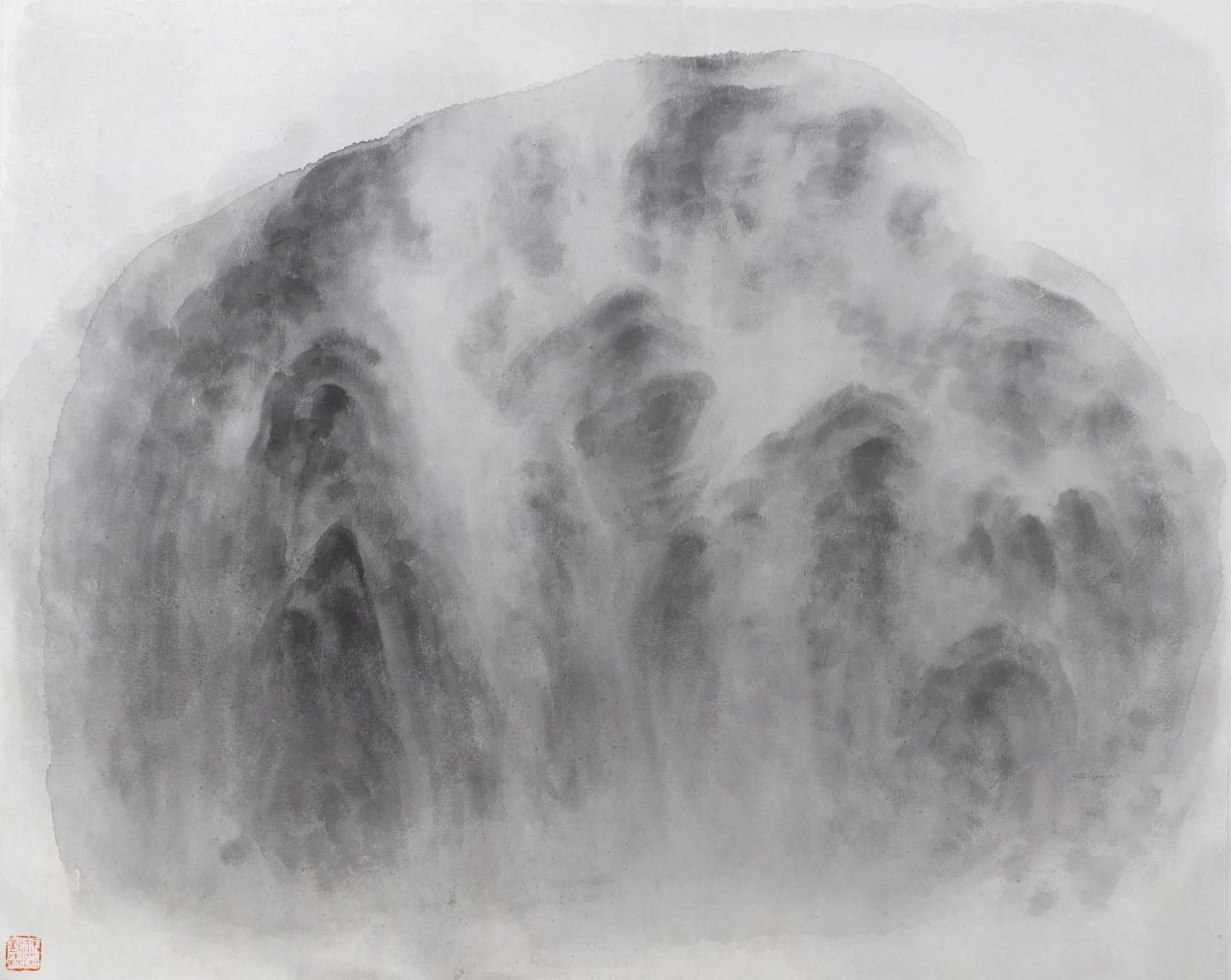

严善錞《富春 8》

174x145cm,布面综合材料,2019

我想严善錞的创作对我们更有启益。他是五〇后,向迅那辈人。前面所以没有提及,一由参展者主要是国画家,而他是版面家,裁衡这种家数,叙来易于淆乱;二由他的作品加入其中,观妙观徼特别不同寻常,既生面别开,又体度难测,气冲而味永,源深而情溢,品质相当高。他深研山水画,亦熟习笔墨学,又是西画基底,乃多比照反思,就跟专门的国画家很不同,创作的出发点也不一样。他的核心关切乃是社会现实和个人生活的理解及觉受的直截表达,所以不会陷溺于笔墨、水墨、山水、风景这些固定的概念里分殊范畴、虚驾推演,甚至也不去关心所谓形式语言或者个人风格的提炼塑造,虽然自发形成是免不了的,至少个人气质是抹不掉的,最后反而更突出,这就另当别论了。他很鲜明的一个意图,就是追寻对象的形态不同、身心感受的调适不同、语言表达的对应不同,种种不同,方是实情,一个办法,终堕窠臼,独出手段,才开境界。这里有两个问题需要面对,一个是前在系统给定的成法成见、艺术史承传相继的语言遗产,不管是中土的还是外域的,所谓的后天习得性,无论如何也绕不开;另一个是个人生活的切身体验,深层的感受,特殊的认知,记忆与想象,观察及心造,物质性和精神性,生理性乃至肌肉感,要表达这种种方面,或受益于系统借鉴,或受制于成法羁绊,下焉者得鱼而忘筌,属于去障,不易,上焉者不断造新筌,就是创发,尤难。严善錞反复于两者之间,均照映在《富春》两个系列,一个是水墨的,表明针对性的问题反思,即对黄大痴以来的富春山,实景与画作之间的差距怎么看,眼睛究竟能见多少?画家到底能画多少?是不是一定通过传统中的图像或者艺术史的经验面对自然?另一个是综合材料的,更多与生活关切的,“富春”不再指向山水和风景,一变而为河流与土地,也不再是无功利的审美,而体贴于活生生的现实,石头的坚硬性、土地的泥泞感、湿冷的气息、苍凉的心境、生存的艰辛、岁月的流逝,都感发触动、隐露虚实、斑驳陆离、蕴藉旷荡,象内象外,绵邈纸上。

所以我们追问,艺术创造的原初动力到底是什么?种种后天的知识习得落实在哪里?这种海德格尔式的问题能不能深入浅出?现象学之所以如此声势浩大,其术语的高深莫测、内部的复杂逻辑、关系的盘根错节,我们当然无力了解透彻,但是“悬搁”(epoche)这个概念不难懂,“还原”或者“加括号”,都排斥“前提”,都指向“本身”,都不在心灵之外,当我们“悬搁”这些“之外”、即前在系统的给定,真正置身自然临于景物触动身心的时刻,究竟还有没有一种直接的表达力?或曰处于白板状态 (tabula rasa)下的独化的创造力?看严善錞的作品,就会有这个信心。

我们可以概略谈谈山水画和笔墨学了,它们已难分难解,当然也有得有失,牵扯到深巨的历史惯性和尴尬的当代处境。远的不必说,就说近现代,山水画从临摹入手,依次掌握程式,逐渐领会画理,历来如此而验之有得,齐白石黄宾虹潘天寿,都没有绕开,都走了出来,除了时代际遇和个人天才,除了脉胳、程式、理法,即美术学院一直延续的这个教法,这三位巨匠其实更为重视与“画理”不同的“化理”,换个说法就是“造化”或者“大化”化育着的“心源”,他们是把生命的全部都融进透出,下笔就要通灵入神,没有任何隔的成分。其实这条道路有着重重障碍,或曰历史的灰尘已然层层积厚,程式和习套几乎如影随形,明代以后的“四王”,欲归至定向的公设,或演为抽象的通则,仿佛一切框死了,按说很难走出来,他们居然迎刃而解,驰骋以过崔巍以立,不能不说是个奇迹。但在他们身后,真就很难说了,大扺坐此为累,无当谢华启秀。比如潘天寿主持的中国美术学院(当时的央美华东分院),他的文化自觉的意识愈加坚确之际,感于古典的凋弊,特调陆俨少讲席,此后就成体系了,这个体系算是真脉正传,相承相续影响至为深远,仿佛山水和笔墨就是他们的事情,现如今童中焘陈向迅依然沿津而求,潘公凯还在复旦大学作了专项课题。我和他们交往多年,其所成就不待赞词,可是面临的困局多大?遭逢的问题多少?他们的徒子徒孙是不是愈来愈差了呢?我想这才值得好好研究。“长安画派”又如何呢?我所知不多,只观察大概,就是做过类似接对物象重组语言的工作,加入地域感受西式手法的贴合,我想从赵望云石鲁一路走下来,现在最可看的就是崔振宽罗平安了。可是罗平安仿佛在往版画方向走,这显然不是感受上带来的语言匹配,而缘于表达上追逐形式化风格化的企图;崔振宽手上非常好,气派足够大了,办法也不少了,局部有突破了,可以扩大恢张了,但后续如何还未可知。他对新艺术的理解与融贯如何再生?是不是间接意识的开放大于直接经验的主导呢?是不是对于自然的感受愈来愈加固化隔阂了呢?经验和感受一削弱,再多的想法都不灵,所有的表达都将空洞。崔振宽高道之人,这是个通塞之际,我待其再造孤诣。

我就简单分析一下感受和表达的问题,即针对山水画成法、笔墨学成见的一个症结。成法和成见怎么来的?当然是先贤所开创,踵之者测以为圭表,所谓“因情立体、即体成势”,不断的历史累积,渐渐地固定下来,这是有道理的,也是合逻辑的。我们可以想象一下山水画家原初的状态,当境会相感,觉受相应,所谓“物色之动,心亦摇焉”,他就努力寻找一种语言,把“物动”和“心摇”画出来,唐岱有个说法,叫做“以笔墨之自然,合天地之自然”,要紧的就是“合”字,筑基于本原的统觉,构成了普遍的知识:找到的语言是唯一的,却不是私人的,是独特的,却归总了,产生了效果,造成了影响,引导了全局,通过各种途径,形成一般规定,经时既遥,范围愈固,所谓的“符号”、“程式”,就都是这么来的,可它也不再走了,创导了伟大的传统,至少是坚固的系统,历史的辉煌既摆在这里,现实的问题也出在这里:我们一旦面临这个传统或系统,如何学习、理解、运用、反思,就变成了一个相对复杂也相当困难的事情,这个事情最终或最坏的结果是感受和表达的倒错:一是没有感受的虚假表达,二是真有感受的无法表达。可换个说法,举具体的例子:假如不逢应感之会,无关所谓物动心摇,即根本没有真感受,还可不可以画山水?事实上是可以的,因为有程式在手上,表达的不是自己的感受,画出的就是系统的给定,即所谓“体规画圆准矩作方”,这样的画家多得数不清。问题是这样画行不行?行,有没有价值?有,牵涉历史文化的回溯、传统遗产的继承,助伦成教的主张,修身养性的需要,宋贤以来“道艺论”的最低标准,就可以作为恰当的理由,使之成为普遍知识的一位守常者、所在区域的一颗锣丝钉。可当我们讲起艺术创造的深心大力,讲起现实关切和未来可能,这样的表达就显出了懒㤢、庸常、平弱、麻木、没有感觉了,都是负资产了,就是假继承了,不是继承,而是寄生。

“四王”对于山水的感受几乎是没有的,甚至连观察都不会有,但有经史子集的知识积累,有思想文化的史学养成,有体正法严的笔墨功夫,可是笔墨又把山水架空了,与真的山水没什么关系了,就到止为止了,再做不了什么。齐黄潘之所以天才卓越,就是把笔墨与山水重新化合,使历史积累的法程起死回生了。作为一代美术教育家,潘天寿当然最典型,他调陆俨少,即此为根据。山水画作为美院专业,用什么方法教导学生?当然就是进入传统,多识前言往行,研阅道脉文运,斯即唯一可能。最好的方式就是精熟传统程式理法、绳武经典笔墨语言,最终的要求就是避免习套活学活用、观察自然相与印证。潘天寿亦身体力行,雁荡山即为之壮色,所以他的创造,讲传统就高古,讲现代就生新,因为他是真传统,接了缶翁的气,可是他又真现代,革了“四王”的命,康有为陈独秀革四王,是外行人说外行话,情绪过于激动,往往不在点儿上,或许还是错的,历史动力使他们“对了”,实际情形是胜之不武。潘天寿则是真内行的真见解,所思所行都有说服力,他是旧途新机的整合结构,有着解决问题的具体方案,这是完全不同的。

可他之后呢?陆俨少李可染就下一等了。单说这种程式语言和对景写生的“印证式”,衍绪至今已经每下愈况,多数是驾轻就熟了,极少不削足适履的,这几乎成为通病。程式和写生的不对榫,有识者谓之“两张皮”,概念代替了感受,方法限制了眼睛,印证就无从谈起,表达亦重回习套:又没有山水画了,只剩下笔墨学了,山水既无法印证笔墨的程式,笔墨则成了山水的一个伪装。学者乃用现代学术工业手段演绎一番古人成说,“笔墨自成结构”、“人品不高无法”之类,画家则拿着这套现成的语言琢磨来琢磨去,操练、把玩、复写、重组,他们幻觉里似乎还有个山水,实际上这个山水已经不存在了,或者说那种源始原生的山水感受已经没有了。

这当然不是说程式语言和对景写生的印证式就是不可取的,更不是说与山水画相生的笔墨学已经不管用了,甚至也不是说成法和成见就都等于错误了,这些都还是“筌”的问题,而我们要找到“鱼”,“鱼”是感受,也是表达,即内在的活力和创发的欲望;而事实上山水画家纯粹彻底的自我表达也是不可能的,除非我们不要笔墨了,那可真的就是败家了,况且我们总要使用某种媒介,多少都要借鉴前导语言,只是不该陷落,以兹丧失自我,而要转换出来,打开新的局面。现象学那个“悬搁”的真际微绪在这儿,其实这个道理老庄书中早都讲过,老子的“损之又损”、庄子的“去知与故”,不是更明确吗?而且更极端了。但“损”与“去”的前提,是“知”与“故”的“筌”在,如果它和我们的所见匹配,用一用又有什么不可?如果它无可对应于个人真感,当然就应该尝试改变,找寻贴切的艺术语言,移借试错修正,乃后切至毕达。也不妨大胆地更换材料,以契合特殊的感觉状态,董仲舒之说:“琴瑟不调,甚者必改而更张之,乃可鼓也。”严善錞的尝试,就是一个范例,石膏和乳胶比水墨厚重、比油彩透气,分明就不是笔墨,其效果将何易夺?且也,事非抛离笔墨,计能激扬笔墨,一旦回到笔墨,即除惯态故技,当有新的发明,说不定遭逢突如其来的灵境,真的就直接创造出全新的东西。

笔墨变水墨、形式变观念,问题还很多,我已尽力了。最后谈“山水变自然”。

“山水变自然”的意思,指传统意义上的山水画向现代语义上的“自然界”扩充,当然关乎别创一种新局,却要回溯文运道脉原始。

我只能粗略讲来:“自然”是实体性的,我们可以观察它,又不是客体化的,我们置身在其中。这令人想到王静安的“宇宙人生”,他讲“入乎其内出乎其外”;也可以比附陆士衡的“才士用心”,所谓“耽思旁讯收视反听”。

其实到王静安那个时代,“自然”作为弹性使用的汉语词汇,已悄然注入了nature这个硬性义涵,落实为知识论的对象物、剥离于人间世的“自然界”。

nature注入之前,汉语没有“自然界”这个说法,“自然”没有“界”,“自然”只是“道”,刘勰提倡“自然之道”,所议就是“两仪三才”,人与自然同体,开出两种价值,一种可称“物化”之奇,一种可称“赞化”之美,前者从老子出,即所谓“道法自然”,庄子的不知蝶周,实寓言这个道理;后者从孔子出,即所谓“性与天道”,子贡谓不可得闻,乃孔子树义更深。惟“自然”这个称唿,确属于老庄奇创,“五经”里没有“自然”,但不得谓前儒未发。

我写过一篇《山水是道》,讨论儒道的自然观念,是在中国美院作的报告,整理录音发表,内容相当粗糙,曾引用李退溪数语,这里就稍为申说:“古之乐山水者,有慕玄虚事高尚而乐者,有悦道义颐心性而乐者。”“孔孟之于山水,未尝不亟称而深谕之。”“景与意会,天与人一,兴趣超妙,清静精微,言说难状,乐亦无涯。”他是什么意思呢?就是称赏儒家了,所谓“言说难状乐亦无涯”,既是对子贡不可得闻的一个唿应,又是对孔子仁智之乐的一个诠释。可是他的理解显得有些窄了,仅仅沿着《雍也》的思路发挥,未能联及《微子》的“逸民”称述:“不降其志不辱其身,伯夷叔齐与?谓柳下惠少连降志辱身矣,言中伦行中虑,其斯而已矣。谓虞仲夷逸隐居放言,身中清废中权。我则异于是,无可无不可。”孔子的这番议论,真的是深邃卓越,尤其研究山水,应该特殊重视:一个是“逸民”的“逸”字,不能限于“遗落”理解,伯夷叔齐隐首阳,及饿且死悦道义,他们是主动的不合作,而不是被动的遭冷落,这个“道义”的对面,就是“不义”的权力,他们所“逸”的山水,就是与“庙堂”的对立,故“隐逸”的行为就是抗拒,而山水的本质象征自由。这是非常要紧的,也是儒道殊途的,所以说儒家的自然观,强调的还是人本身,天何言哉人能弘道,仁山智水乐在其中,都是真切感受深切投入,而不是越世高谈遗世遐举,那是道家的事情。孔子对逸民的评价,不辱身志也好,中伦中虑也好,放言废权也好,面向不同个体的不同归宿,都是深刻解会诚挚关情,所谓"无可无不可"的主张根本,就是尊重每个人的自由选择。

大致上可以这样概括:慕玄虚事高尚的自然观,形成道流乘物游心的仙隐,悦道义颐心性的自然观,就是儒者不辱身志的逸隐,这个“自然”就是“本然”,亦即“本来如此这般”,而又如此这般汇拢于山水,运实入虚成为形而上学,所以才有了“山水是道”这种高情至论。故在如此这般源流中的“山水画”、与之相生的“笔墨学”,其历史的负载或人文的价值,精神的自由及抗拒的意志,当然就峻洁庄重、微显费隐,而不能浮薄接对、表面继承,要看到它自尊的生命价值观和深沉的现实批判性,可称为士学传统斯文道脉的高贵思想、贡献于中国文化世界文明的独特艺术。

所以当我们说“山水变自然”的时候,首先就是讲它回到“本然”、回到根源,山水既不是风景,同时也不是笔墨,它们是流、不是源,是派生的、不是发生的,主次轻重不能倒置,回溯道脉原始以此。其次则是讲它面向“自然”,这个“自然”不是“本然”,它是“自然界”,具有实体性,属于对象物。我开篇说它是翻译词汇,指西学东渐的巨大作用,王国维译桑木哲学:“一切实在之外界现象为认识对象”;严几道作穆勒名学:“自然现象如鱼网,自然公例为丝绳。”要么是“自然物”,要么是“自然律”,总之是“自然界”,已然变成“客体”了,所以就被“客观”了。这不是碰巧,而关乎运会,正是在nature翻译过来的同时,汉语文也发生了结构性新变,所谓的“白话”,更多是“欧化”,语言变了,语法也变了,长句多了,表达待清晰,规范强了,义涵求确定。这是个总的趋势,容或有往复垂缩,而汉语文自根自本的辞源力量,乃作健于于欧风美雨的宰世服物,枯坏者断除,活泼者共进,于是“自然”这个词汇,反而变得富饶起来,夹缠了古今中西,意义就更加复杂,形成了深刻张力。“本然性”没有弱化,“自然界”同时广被。

自然界作为对象物的意义既明,山水画及其创作者就有了新变,这个新变就是对于自然的重新发现,不能再用习以为常的方法了,观察变得重要,眼睛变得重要。“四王”习套是可以不用眼晴的,笔墨程式主要是发达心手的,“闭上眼睛都能画”,说明熟练到了家。可是一旦把自然作为对象处理,那么“忠实于自然”的意图就会出场,真切、细微、精实、确定性乃至科学化,这些要求就会跟上。事实上黄宾虹潘天寿以来,包括长安画派以及新金陵,也都是按照这个要求做的,至于李可染陆俨少的不同,也许还是个程度上的差距(李的特殊贡献,留待他文讨论)。而眼下推出的这个展览,参展的艺术家们,可看的艺术作品,贡献的新作佳制,多数也是眼晴好的,观察自然有发现的。走得更远些的,已不是“印证式”了,而是试图结合这些观察发现,沉潜下来创造新的语言。当然“笔墨”并没有抛离也不应该抛离,只不再是前导旧法,而转为一种水墨新趣。

上述说法无意于把“山水变自然”坐实到或者范围在画家对自然的观察上,只是作为例证,以明“变”之可尚。就如同“向自然界扩充”的任务,其价值不能仅仅归宿于绘画,宜解为创造力的支持或者新观念的更化,故笔墨变水墨、变综合材料、变影像装置、变观念行动,都可以且应该是“山水变自然”的后果,都带给我们艺术上思想上观念上的启示。重要的是不把问题窄化,原则上要守住开放立场,这其实也符合历史实情:“山水变自然”一直是在两个方向上开放,一个是横的,接引西方现代新学;一个是纵的,回到原初自然之道,交错调和汇通,以是得有新局。

最后两点说明:一是“山水变自然”为我所杜撰,究其由乃与“自然的双重性”有关,我当初不太喜欢这个展名,觉得是强制的命题假设,或者说太任意,不知所从来去,要绕上一大圈,才回到山水画。但是美术馆和策展人自有特殊的考虑,他们觉得“山水”和“自然”的关系囫囵不清,纠缠于纵贯和横迻的杂多歧义,纵贯下来的有积弊,横迻过来的未化合,干脆借一个模棱题目,引导作一番概念清理,能张大展览格局,并增益学术含量。这给我带来了困扰,由不暇排比材料,只好是借题发挥,又不能离题太远,即此消耗数日夜,真就绕了一大圈,理绪解结忽有悟:为什么非要回到山水画呢?山水艺术有什么不好?山水文化岂不是更大?山水文明岂不是更高?岂不是更“自然”、更“本然”、更“实体”了吗?狭窄的问题聚焦,短期的求其一是,只注目于颓光倒影,将无补于转折风气。二是这篇序文没有笼罩性的构思,我是对着感兴趣的作品图版边想边写,等到最后自然形成一个叙述构架,却发现多位艺术家已经放不进去了:张志民、卢禹舜、徐龙森、王绍强、桑火尧、张振学、石荣强、涂少辉、邱挺、张捷、吕三、一了、樊洲、廖渊、赵犟,有些多年故交,有些尚不熟悉,这样忽略过去,深深感到不安。先致歉致敬,并乞苛乞恕,期待着开展相聚,当面向各位请益。谨序。辛丑二月芳春。西历4月2日,2021。于上海巽汇XUNWAY

寒碧

巽汇XUNWAY总策划、原《诗书画》杂志主编、《现象》丛刊主编

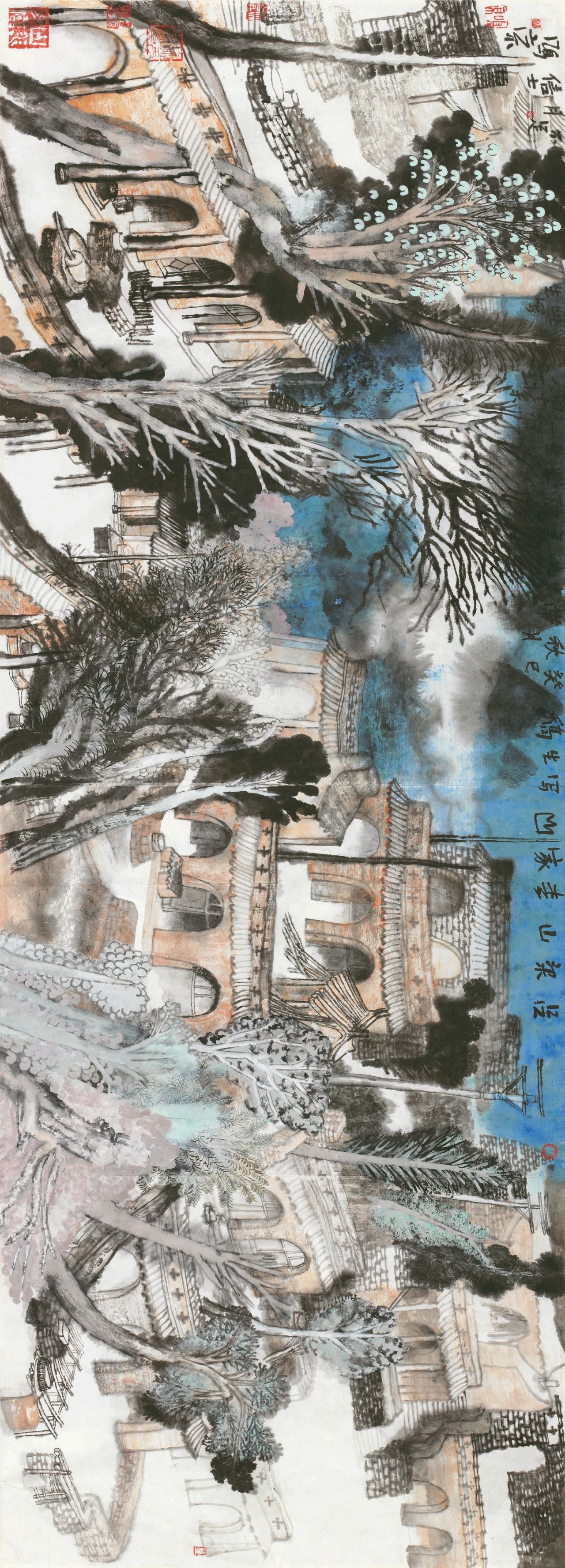

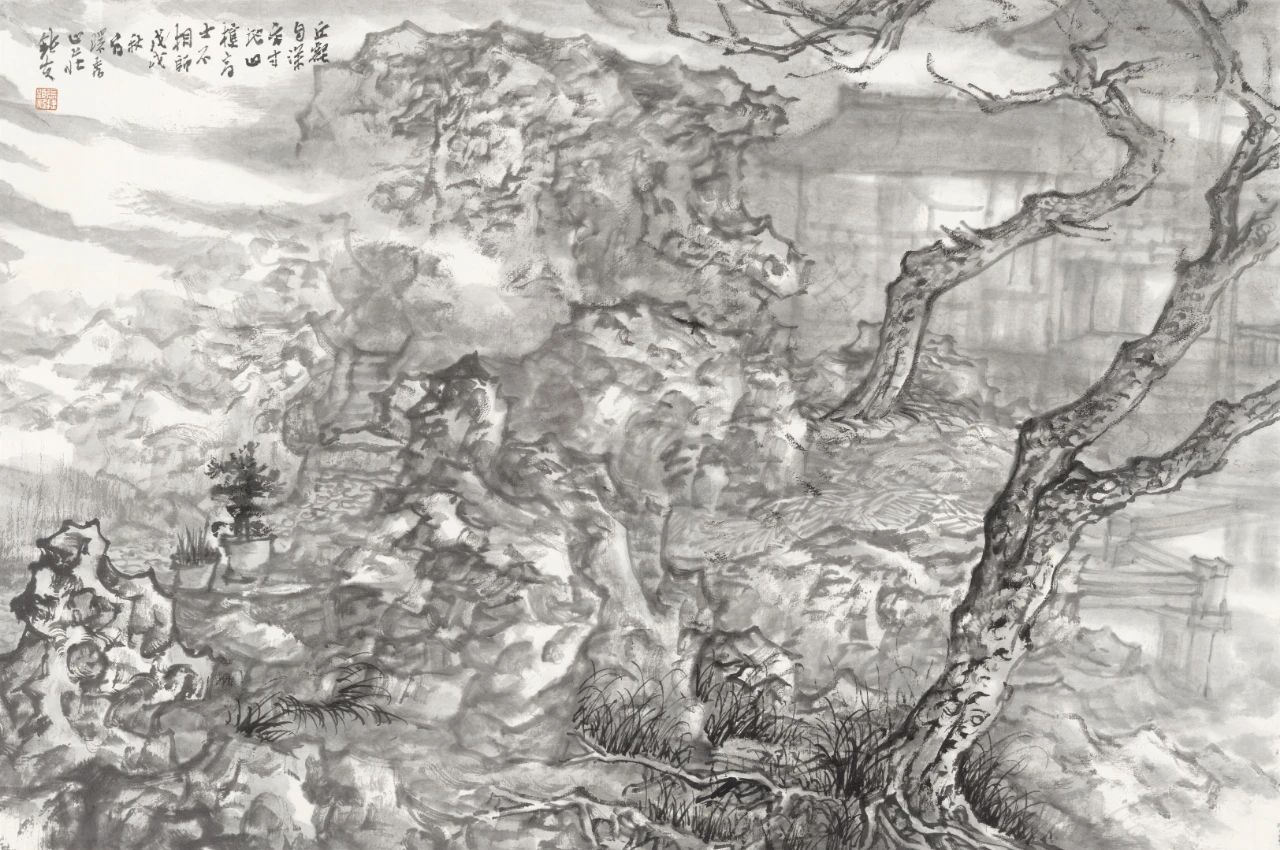

张志民 《魏晋遗事》

172x98cm,纸本水墨,2018

卢禹舜 《天地大美 心驰神往 笔遂墨顺》

480x193cm,纸本水墨,2019

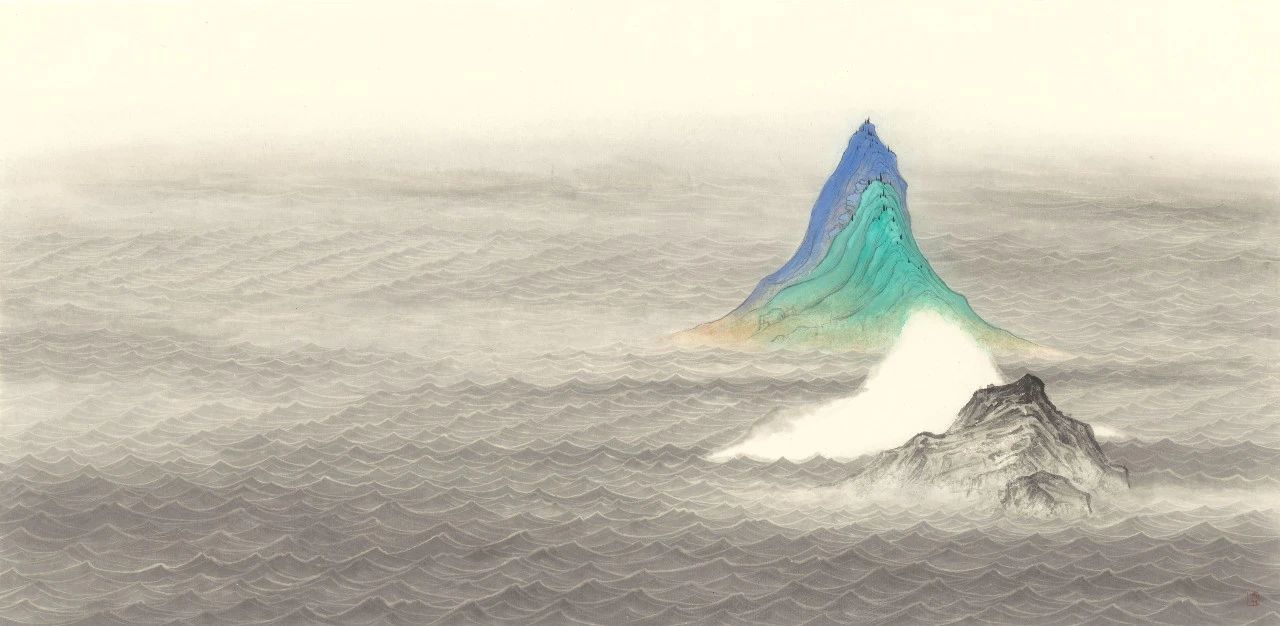

徐龙森 《鸿蒙图》

178x144cm,纸本水墨,2020

王绍强 《叠纪之五》

96×178cm,纸本水墨,2019

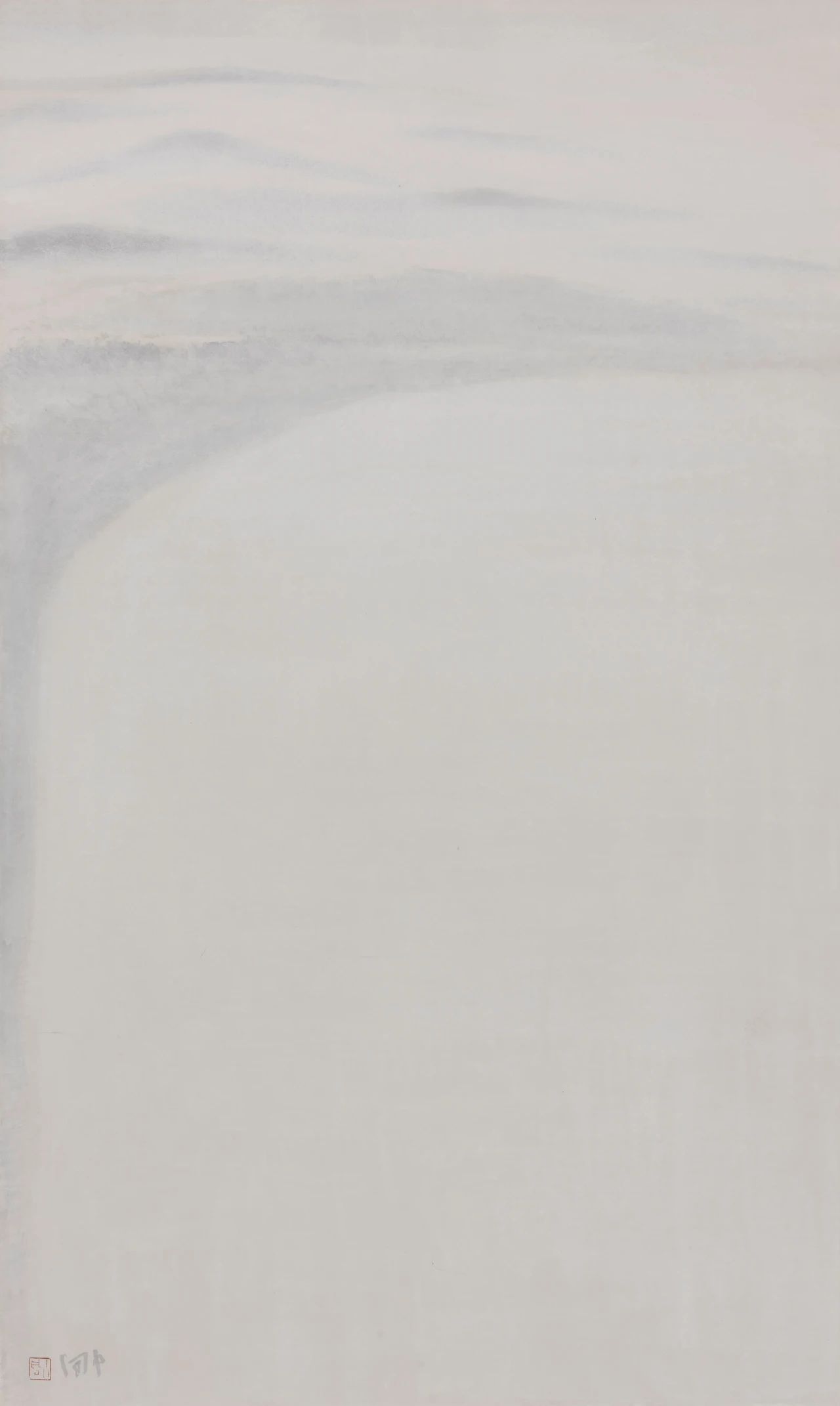

桑火尧 《望云》

90x97cm,纸本水墨,2019

张振学 《醉秋》

65×38cm,纸本设色,2014

石荣强 《寂园系列之九》

53x37.5cm,纸本水墨,2020

↓↓横屏观看效果更佳↓↓

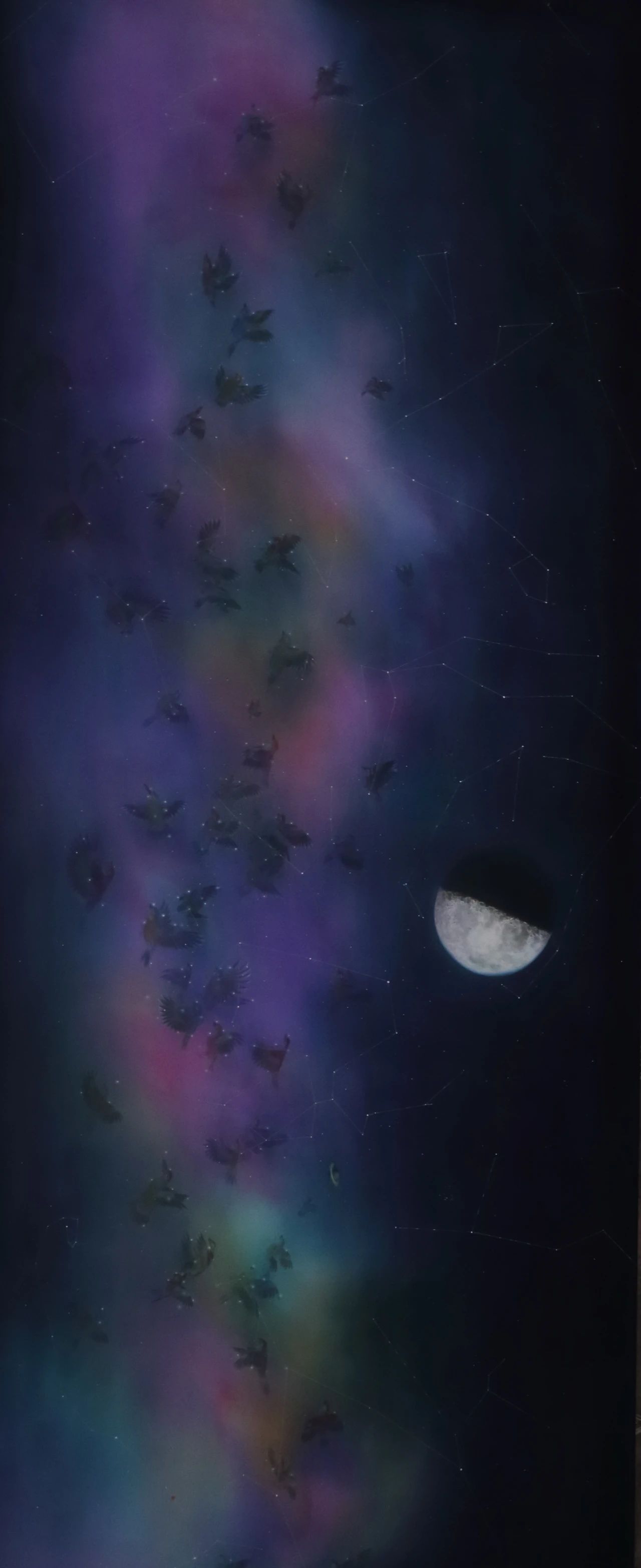

涂少辉《九九重阳—上弦月》

210x85cm,绢本综合,2018

丘挺《山花春世界》

70x45cm,绢本水墨,2018

张捷《环碧山庄》

46x69cm,纸本水墨,2018

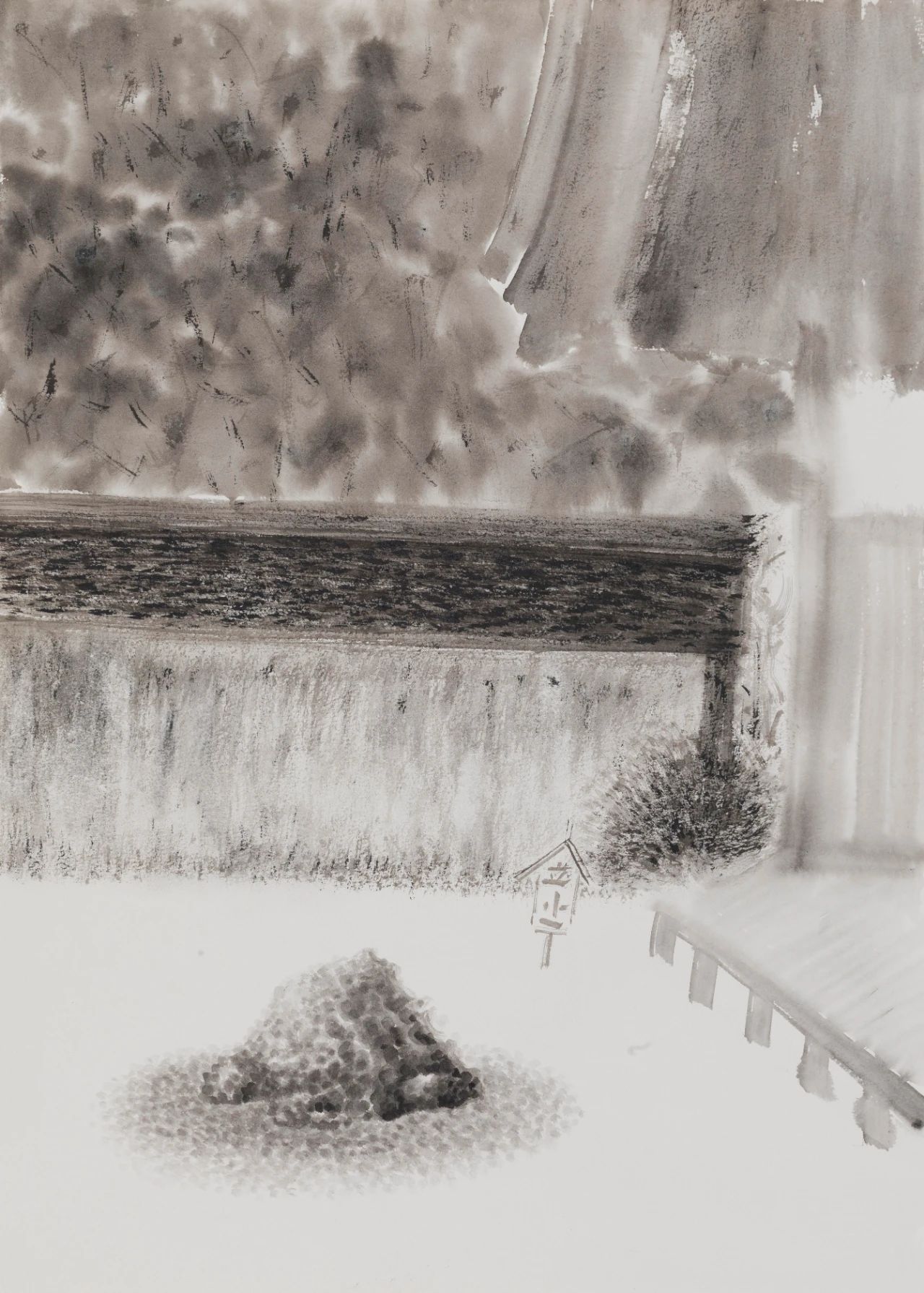

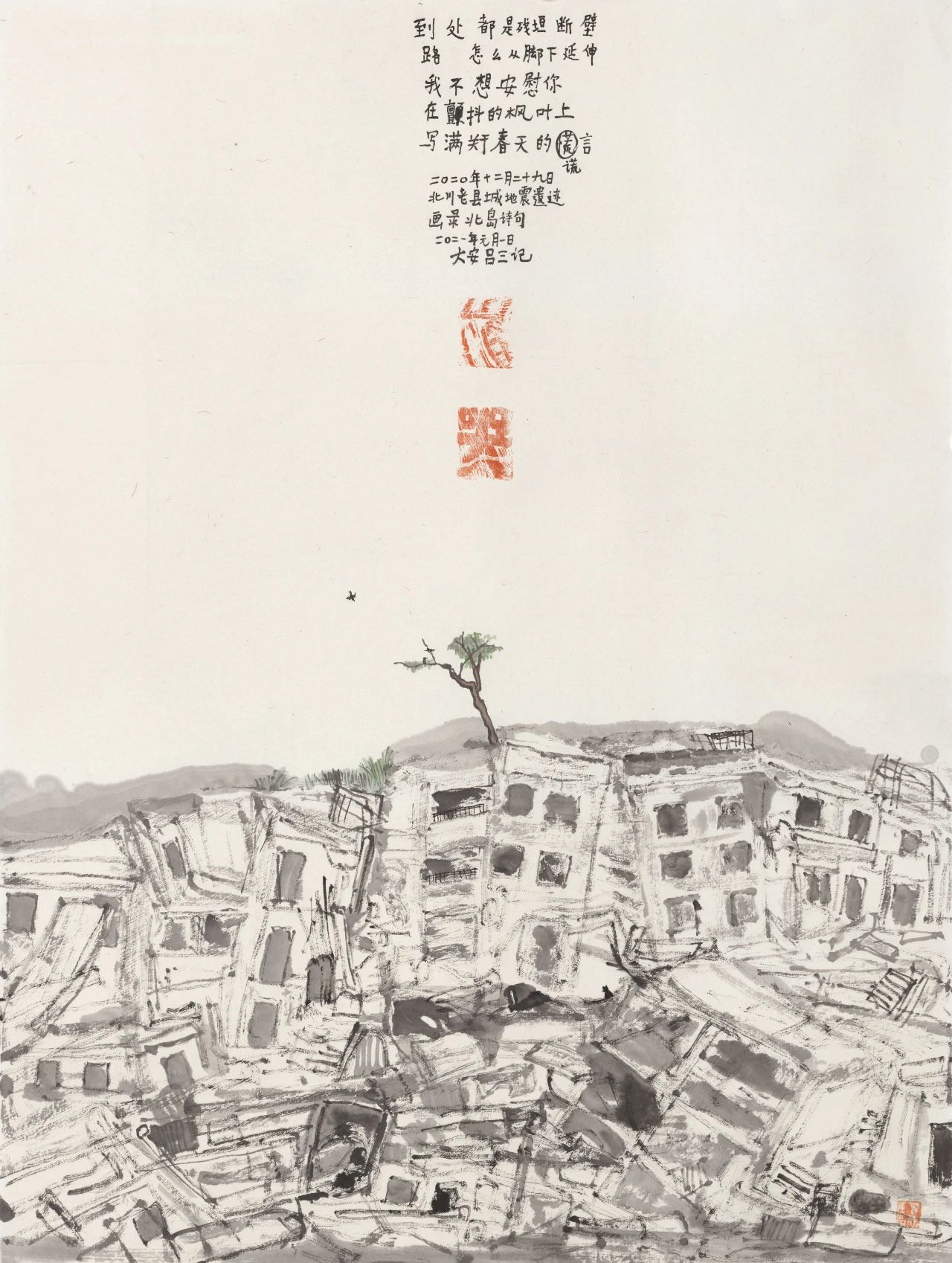

吕三《废墟》

70X93cm,纸本设色,2021

一了《嵩山写生》

45x64cm,纸本水墨、丙烯,2018

樊洲《深水静流》

245x125cm,纸本水墨,2017

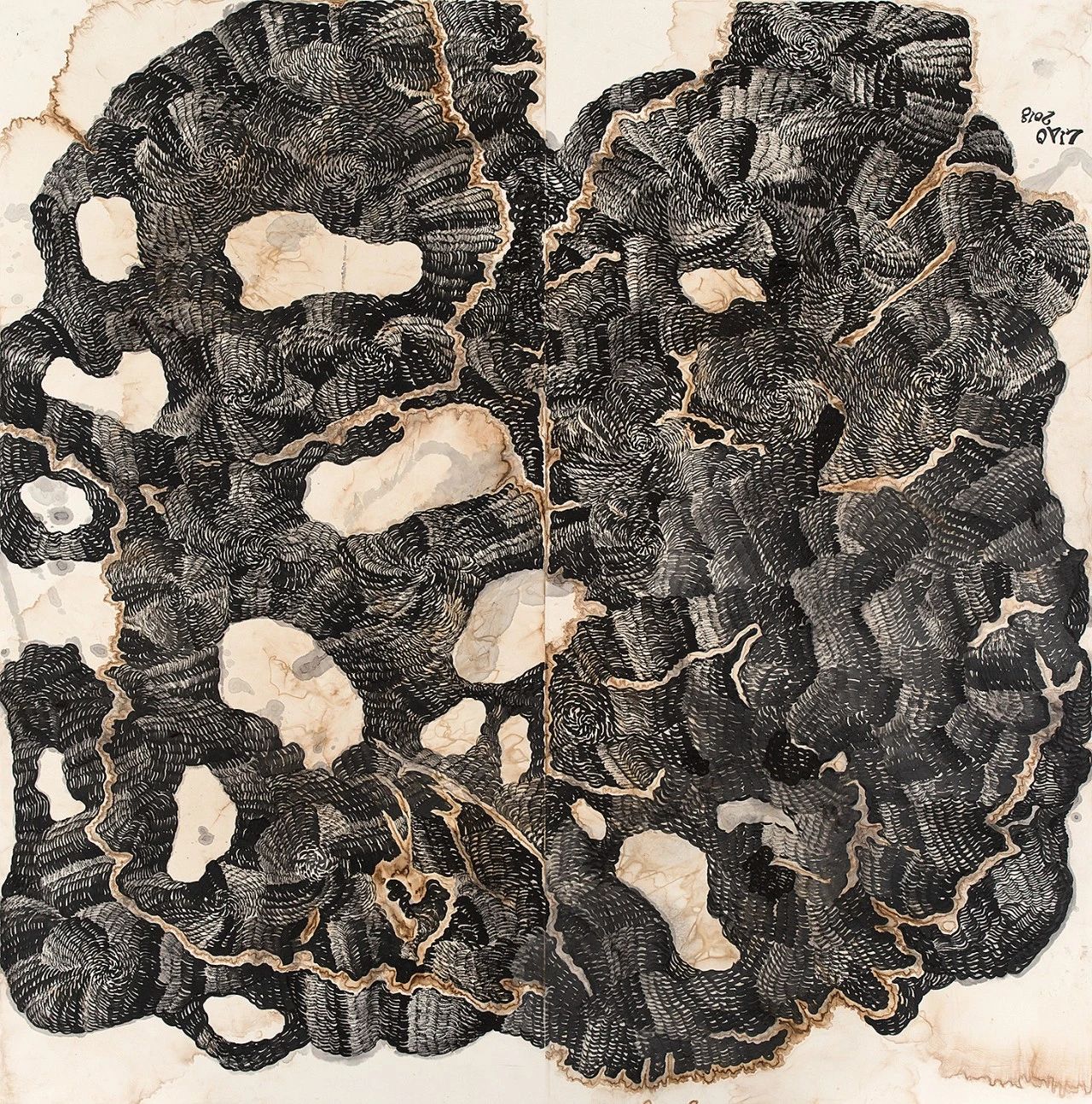

廖渊《皮相 180801》

139x139cm,墨、茶、皮纸,2019

赵强《荒原系列2020-2》

215x315cm,纸浆,2020

文章标题:展览前瞻(一) | “自然的双重性”— —第二届西安山水邀请展

本文栏目:展览资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。