?

▌本期嘉宾:田黎明

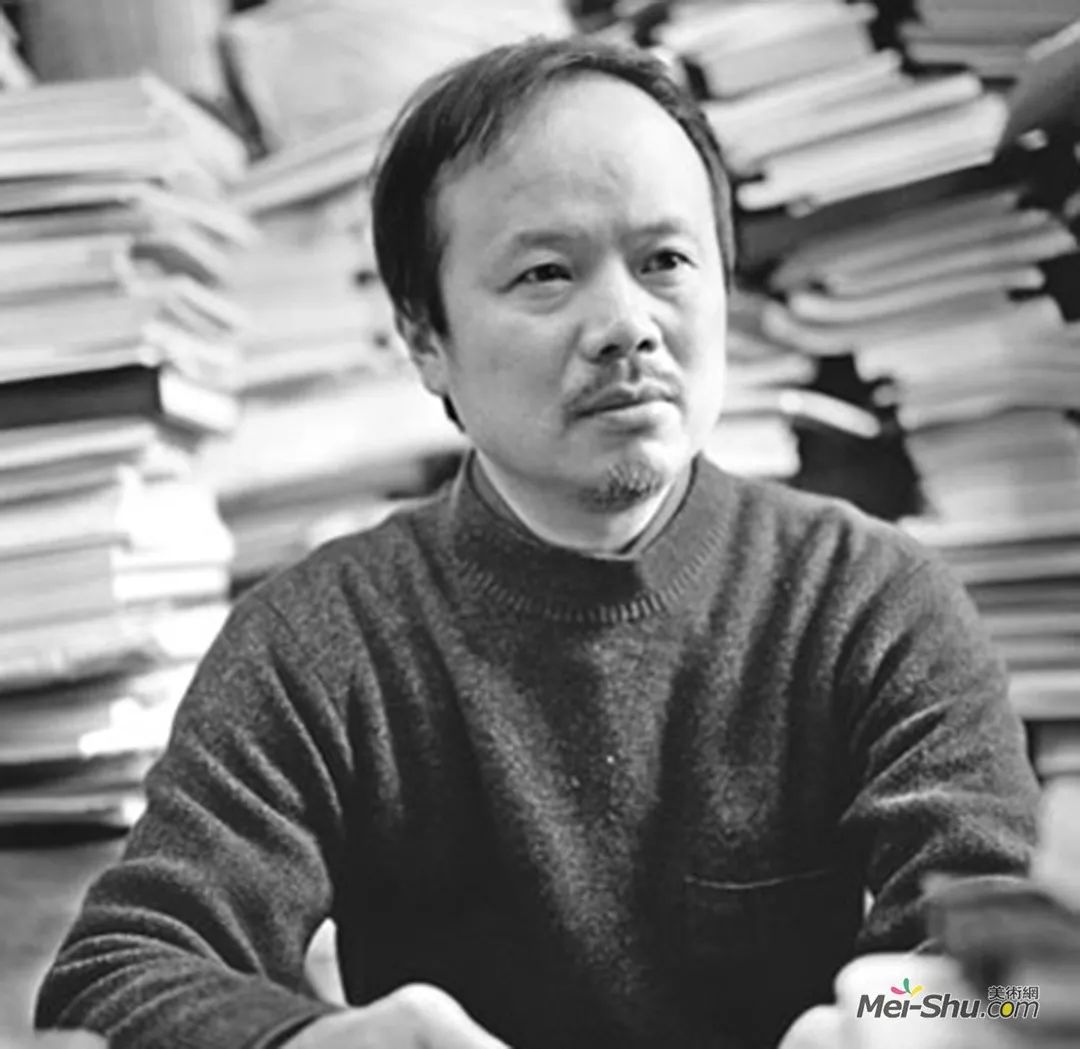

田黎明,1955年5月生于北京,安徽合肥人。1989年考取卢沉教授研究生,1991年获文学硕士学位。中国艺术研究院博士生导师。曾任中央美术学院中国画学院院长,现为中国艺术研究院副院长、中国画院院长,中央美术学院学术委员、中国美术家协会会员、中国画艺委会委员、北京市美协理事。作品《碑林》获全国第六届美展优秀奖。“肖像系列”之一《小溪》获北京’88国际水墨画展览大奖。出版有《田黎明画集》、《田黎明画集》、《田黎明专集》、《当代新文人画大系·田黎明画集》等。

田黎明:阳光 空气 水

文 / 徐华

人物:

田黎明(中国艺术研究院副院长,博士生导师,中国画院院长,中国美术家协会理事)

徐华(美术学博士 教授 中国美术家协会会员)

▌《蓝天》46X69cm 2010年

田老师您的家乡在合肥,怎么来到了北京?在那个年代什么机会使您对绘画产生了兴趣?

其实我还是北方人,出生在北京,老家在合肥。要说机会那还是在中学时期,而绘画兴趣的培养应该感谢我的母亲,因为我母亲经常买一些人物招贴画,那是60年代,像黄继光等等。你若想看英雄人物就是看画,就是学习。同时有个邻居画画得很好,我对此发生了很大兴趣,我回去买些东西就照着那些小图案用毛笔临摹,把灯光打在墙上,看起来特别有意思。周围的孩子都爱来看,这是我最早对画画的兴趣。那时我也画一些风景画,首先是向英雄人物学习,还有就是幻灯片。到我十一岁时,文化大革命开始了,宣传品非常普及,就搞宣传片、幻灯片制作。后来我家人给我介绍了一个画油画的老师。

▌《乡村记忆》 69x46cm 2009年

还记得那个老师的名字吗?

屠根达,他是画油画的,我跟他画过毛主席像,主席的像很大,十三四米,不过画不到脸上,只画衣服一个角,一个局部,后来慢慢地就有些悟性了。再后来又跟了一个老师叫陆绍兴,跟着他学了一段时间,那时侯就已经可以独立临摹一张毛主席像了。

那时成绩不错啊?

对,能独立完成,和这两位老师的影响是有很大关系的,我学画的启蒙阶段这两位老师对我帮助很大。读高中的时候,我就成了学校办墙报的主力,画毛主席像一天的时间就画好了,还画了一张列宁同志的像。高中没毕业,我被选到部队上,到了部队就慢慢发展,部队里经常搞创作,办美术班。后来经我母亲介绍,我认识了安徽著名版画家周芜,他当时是安徽师大教授。我用部队探亲的机会去拜访他,他带我到邻居家一位九十岁的阿奶那里,她教我用刀直接在板子上刻画,这样才知道什么叫版画。

那时版画在部队上是一种比较提倡的绘画形式,它反映生活很直接,印刷也很方便。因为我有一些写生基础,回到部队就经常练习,回家探亲的时候,大部分时间都跟周芜先生学,学得很刻苦,可以说周先生是引我步入艺术创作的引路人,对我影响特别大。

还有一个重要的原因,我参加了部队的影视创作办,部队很重视培养人才,他们把我送到北京使我大开眼界,有了很多创作的机会,碰到了很多有经验的老师,郑寿良现在是美术馆收藏部的主任,当时在部队上搞版画就是他在辅导我。还有李香圃老师,当时在部队上,他是画油画的,他们对我的创作影响都非常大,还有我的一些战友,陈章永、王永祥等人都是我的好朋友,都得到了他们的辅导,在部队上慢慢的就知道了创作是怎么回事了。

▌《部市人》 155x70cm 2001年

那最后怎么进入了中央美术学院?

我在部队经常以部队题材创作,后来跟随部队转到新疆,在那里呆了两年,搞了很多创作,当时《美术》杂志主编 、青年出版社的聂文华和湖北美术学院毕业的江寒老师三人在新疆军区办了个创作班,我从这个班毕业回到部队上,又把我抽调到新疆美术馆,当了一年美术编辑,在这一年里我独立完成了两张宣传画。这时个人的创作能力得到了很大的提高,在这期间得到了很多老师的辅导,使得我的创作逐渐有了积淀。

我的创作是在群体创作班的影响下不断提高认识的。后来我成了基建工程兵部队的美术创作员,负责美术工作组织参加全军展览。部队解散的时候,我提出来要去学习,领导姚铁、田丰都很支持。于是我通过考试到中央美院进修,在美院学习过程中,国画系的老师把自己所领悟的全部传给了学生,这也是美院的一个传统。

您到美院后那些老师对您的绘画道路影响较大?特别是人物画方面?

谢志刚老师、蒋采萍老师、杨长明老师在我的人物画方面影响非常大,卢沉老师对我以后产生了巨大影响,他后来成了我的研究生导师。

我进修的时候,卢沉老师给我们上写生课,整整十周时间,全是写生课,我们都不太理解为什么会排这么多写生课,后来从写生课上学到好处了,才慢慢理解了。

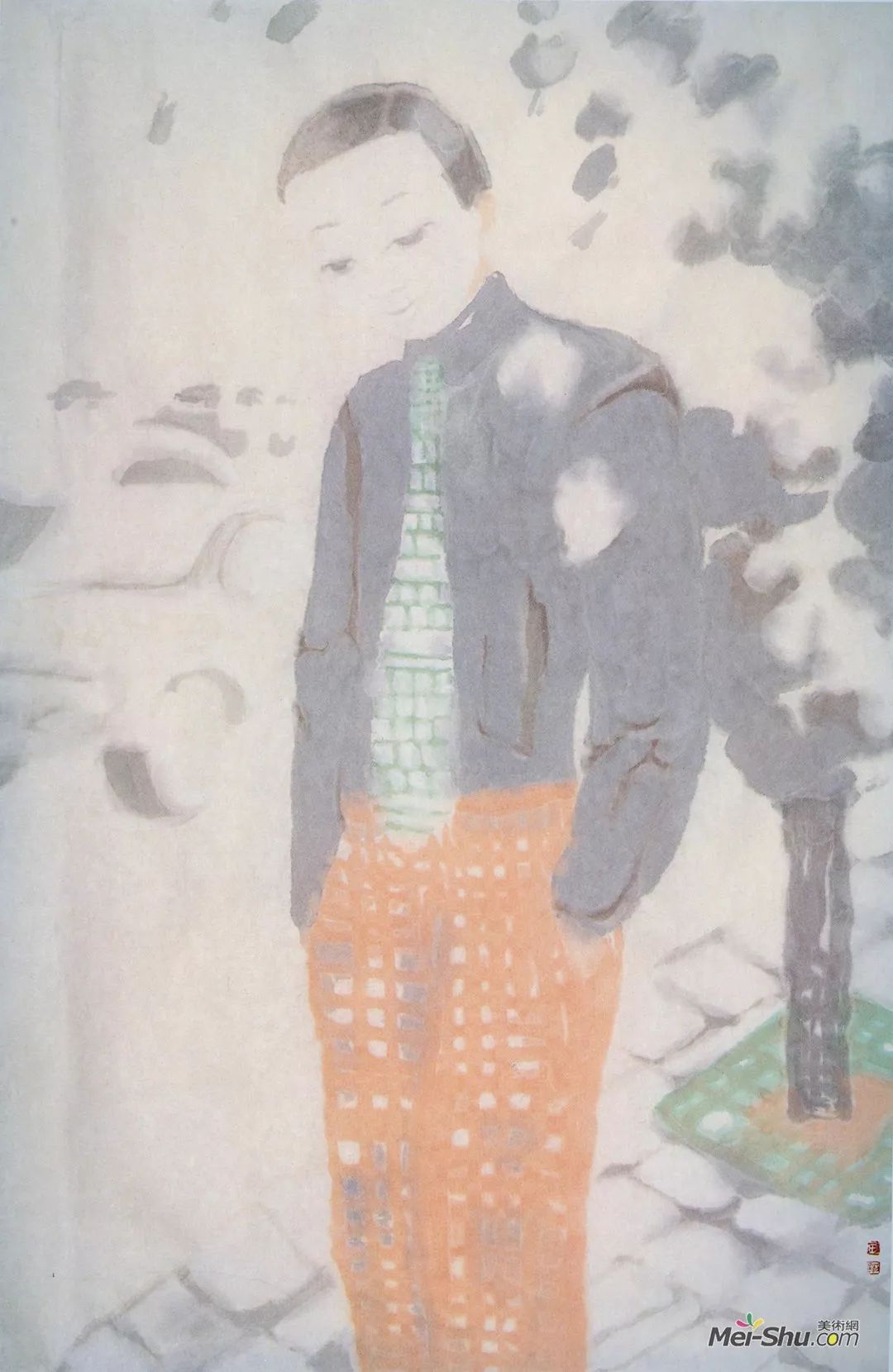

▌《都市女孩》70×50cm 2003年

您当时看到《矿工图》时有什么感触?

我当时还不怎么理解,但是非常喜欢,喜欢这张画和这张画的表现形式。后来就开始拿着照片临摹《矿工图》的局部和周思聪老师在大凉山画的速写。我们当时对画中人物的变形不理解,只是感觉到画家把人物枯涩悲凉的命运通过画笔渗透到里面了,而且很有震撼力,但不知为何震撼?现在想起来,那完全是自己功夫不到家,缺乏这方面的修养和认识。

周老师和卢老师完全是用对生命的体验来理解矿工图的,他们把矿工人物画得被压迫被扭曲,手的形态变了,但结构依然很舒服,艺术的传达和表现力非常深刻。这幅画引领了中国画的一个新的审美潮流,开拓了一个新的审美方位。因为文革时期人们画的那种形象很端庄很饱和,突然出现用墨来画的人物画,而且人物都有些变形,可变得很真实很舒服、很震撼人,这个就是画家情感的真实流露,画家把思想与画联系在了一起。

那张画与您后来的作品《碑林》有无联系?

确实有,这就叫影响,这种影响不是直接的,而是一种渗透。不是说画一张一样的,而是给我们带来了更多的思考。这张画不是从笔法方法上带来什么启发,而是对创作思想的启发和对绘画的思考、对人的认识、对生活的体验慢慢由不理解到理解,这种思想渗到骨子当中了,可以说是对人类苦难史的反省。

▌《过马路的男孩》 70x50cm 2001年

您画的《碑林》与《矿工图》这两张画之间相差有几年?

《碑林》是我八四年画的,有两三年距离。是刚进修做他们的学生时创作的。

那时画的题材也有革命题材。还画了《血路》,反映的是对越自卫反击战,是根据一个真实的事迹创作的。有一位自己受重伤还要抢救战友的战士,爬出了一条血路。

到美院进修时从未想过要画军事题材,因为当时画了大量的写生以及山水花鸟,老师们的思想及传统的熏陶,美院给我提供了充足的空间,让我思考历史、现状和社会。

这张画出来后,别人是怎么评价的?

叶浅于先生在《叶浅于文集》借用两个人看画的对白,评价我的这张画:“说我的这张画很有特点,比较新颖,画的很悲壮,是张好画。可惜地平线画的太高了,把革命画的过于悲凉。”但是其他老师怎么说的,我还真的忘了。这张画我画了半年,我把画带到教室,油画的学生也来看,影响很大。他们和系里的老师都说画的很悲壮,只是人物有点变形,但不要画的很丑。

▌《路边》 70x50cm 2003年

在这张作品之后,什么促使您的画风转变?《碑林》这张画可以说是你绘画道路的一个转折点?

我一直在画历史题材,在这幅画之前,我已经开始把山水及人物画法融合。《碑林》那幅画上的点,完全是用范宽的山水画的皴法,这样的思路让我认识到笔墨的空间太大了,由笔墨空间转而思考人文、社会、历史。当时我并没有认识到这一点,只是在后来总结为什么画《碑林》的体验时,才有所感悟。

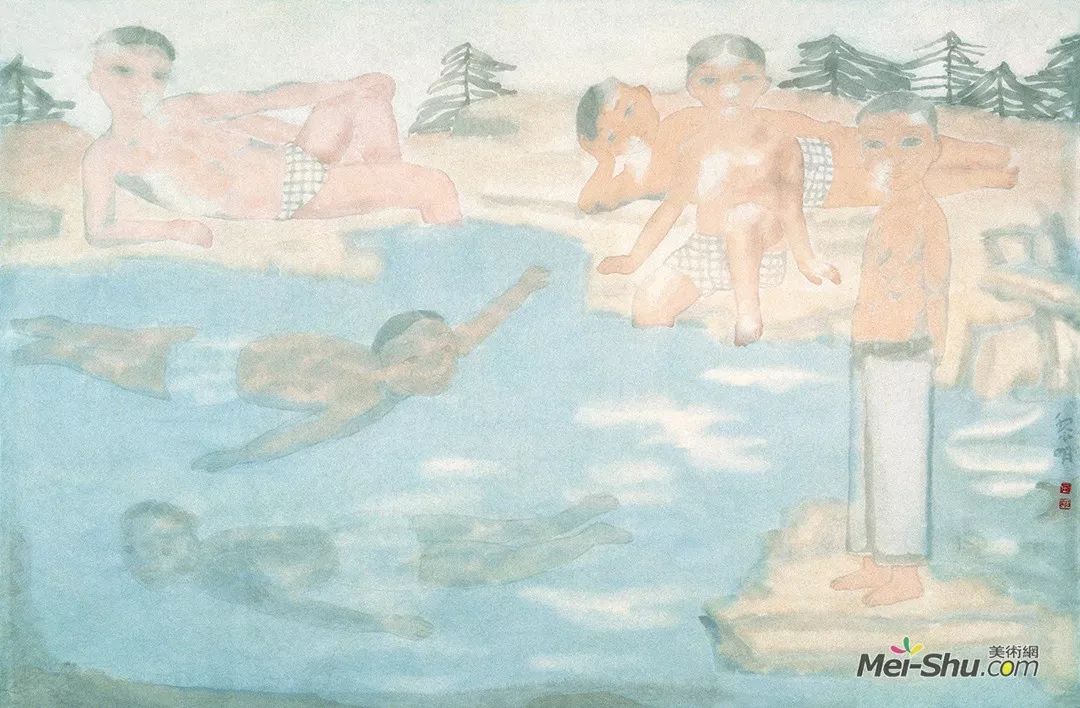

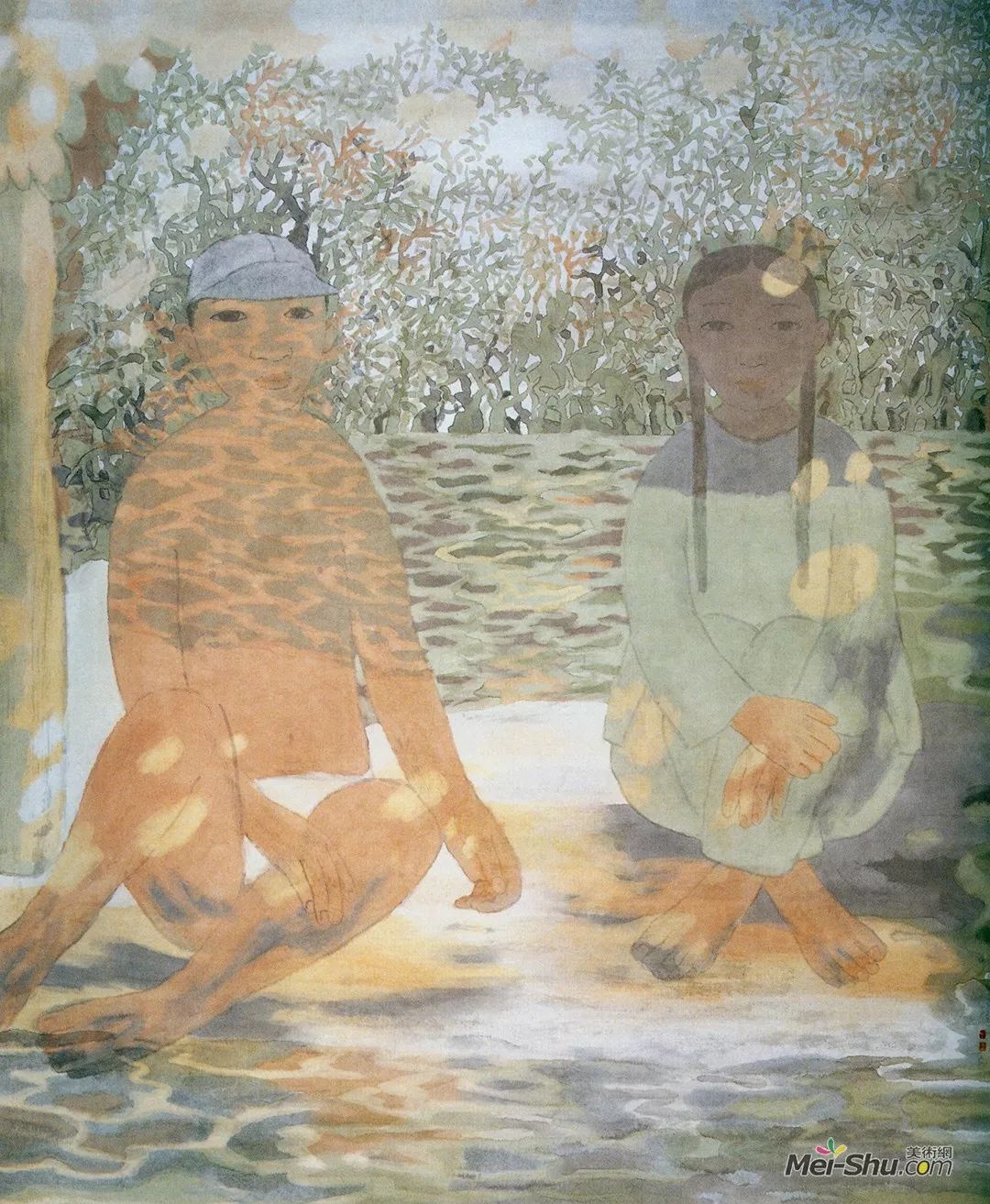

1988年我画了《小溪》,和《碑林》相隔四年,其实那段时间是我在绘画上非常痛苦的时期,因为在《碑林》之后,同事们说《碑林》这张画的形式感很强,可以按这个思路画下去,后来我画了《碑文》,那张作品感觉是晴朗的,后来我感觉画历史题材时不知道该如何往下画。后来还是从写生中理解到应该从传统人物向现代人物转化,应该在传统文化理念里赋予新的时代感。

那时我带学生下乡,后来到山东走了一圈,画了很多速写,回来后感觉最深的不是这些速写,而是人,是对人的一种感受,是人内心的一种向往。老乡们人太好了太朴素了,人与人之间没有隔膜,在小事上让人很感动。

画画的人都喜欢民间的东西,他们都说山东有肚兜,我就问那老乡,这里有肚兜吗?他们说以前有,现在不会有了,后来一位大娘给我做了一个,我很感动,我说我没有什么报答你的,就会给你画张画,那时候也没想到画还可以卖钱。

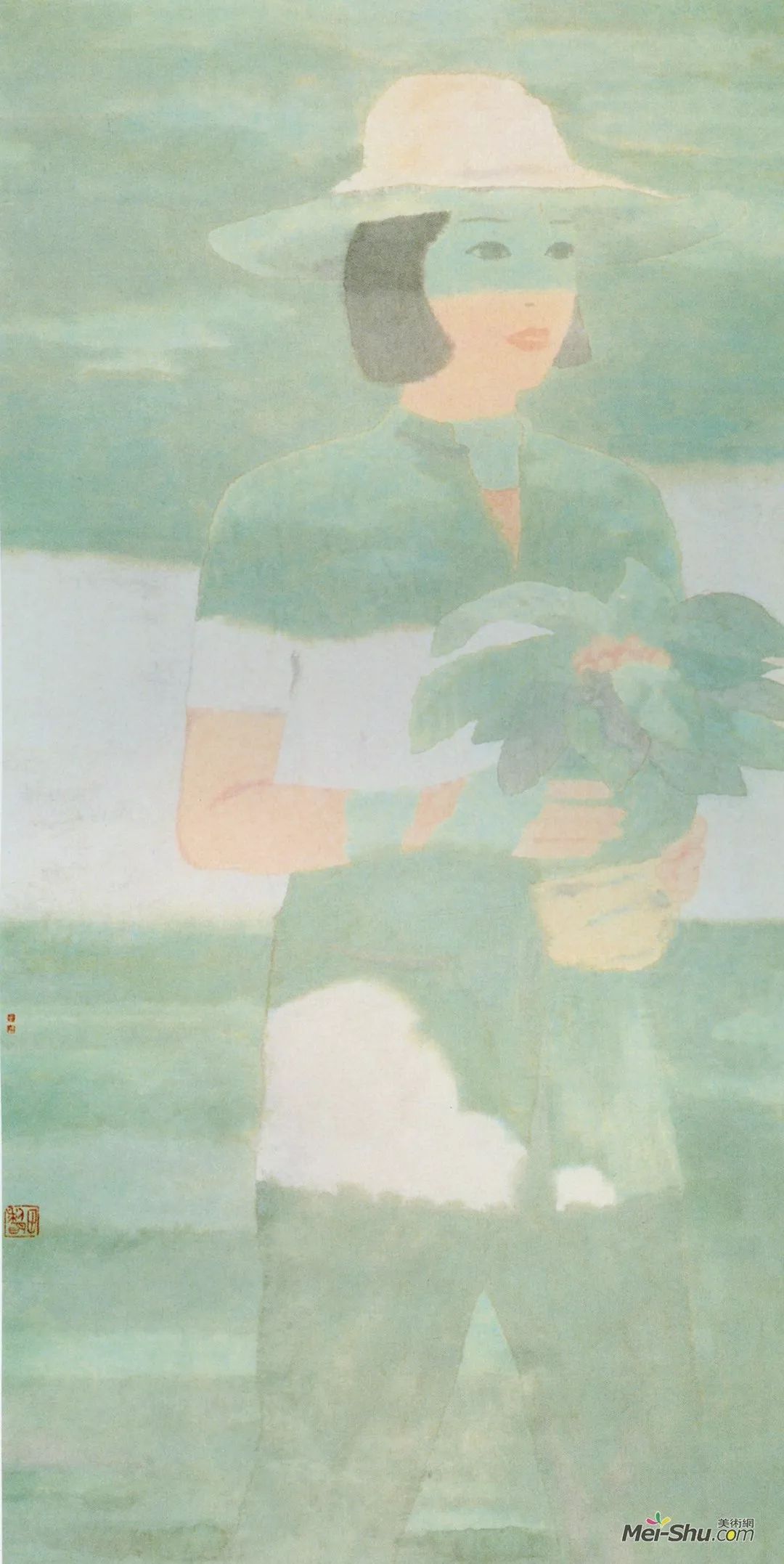

那年夏天,我带学生乘船到山东济宁微山岛,当时微山湖湖面上全是雾气,朦朦胧胧的,过了一会儿,微山岛就慢慢映入眼帘,这个景色给我留下特别深的印象,当时感觉比看山里的雾好多了。这种现场感再加上岛上居民的质朴,使我在写生时产生了一种虚幻的感觉,后来在课堂上就给学生们现场画出了《小溪》、《草原》、《老河》等这样一批画。有了这种人和自然的经历,《碑林》到现在这种画风的转变自然而然就完成了。

▌《小溪》 180x90cm 1987年

您独创性的把色彩带入了墨法中,在前人的基础上有了新的开拓,就这一点可以谈谈吗?

我想真正的变化应该从《小溪》、《老河》开始。红的、黄的、绿的、蓝的可以画部队的一个战士。赭石可以用于画草原。但并不是说我就要硬套这个画,当时画成那样仅仅是一种直觉,就想这样表现没有什么道理。

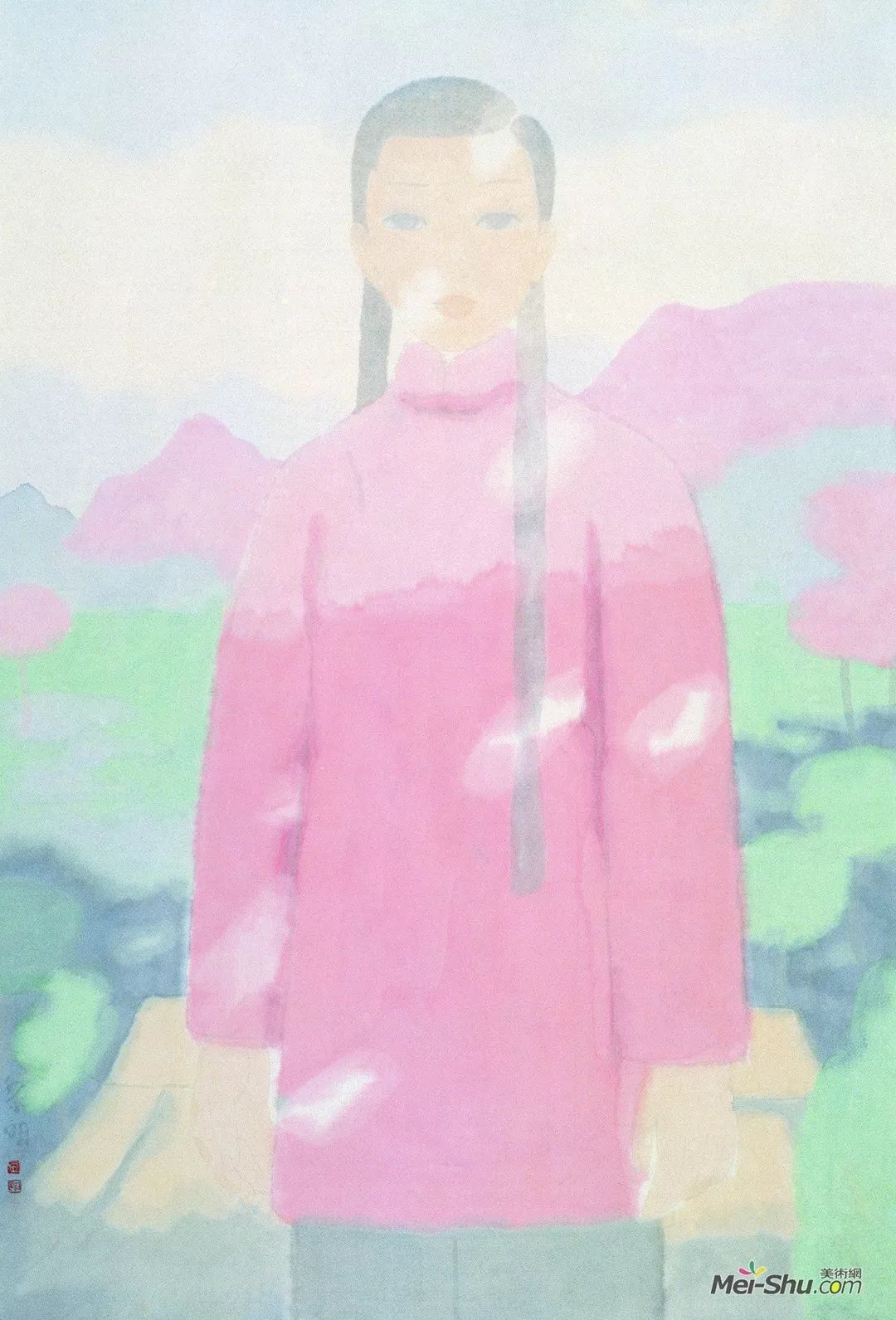

我喜欢单纯的东西,更想把单纯的东西反映到视觉上,这便是我的主要脉络。《小溪》是我画的第一张获得国际大奖的画,我都没有想到这张画能获奖,这张画就是从写生变过来的,《小溪》里草帽和辫子是我加上去的,那个女孩穿了一件红袄,我把她变成了全身的红。《草原》这张画画了一个老太太,我直接用赭石画。就这两张画让我后来发现中国画的颜色具有象征意义,是具有哲理的,它不是单纯现实的色彩关系。用一种颜色不同的浓淡方法、用象征的造型来表现一个女孩生机盎然的活力,通过颜色找到了绘画的一种潜质语言所在。后来又画了一张《小晨》,用的就是这种感觉。

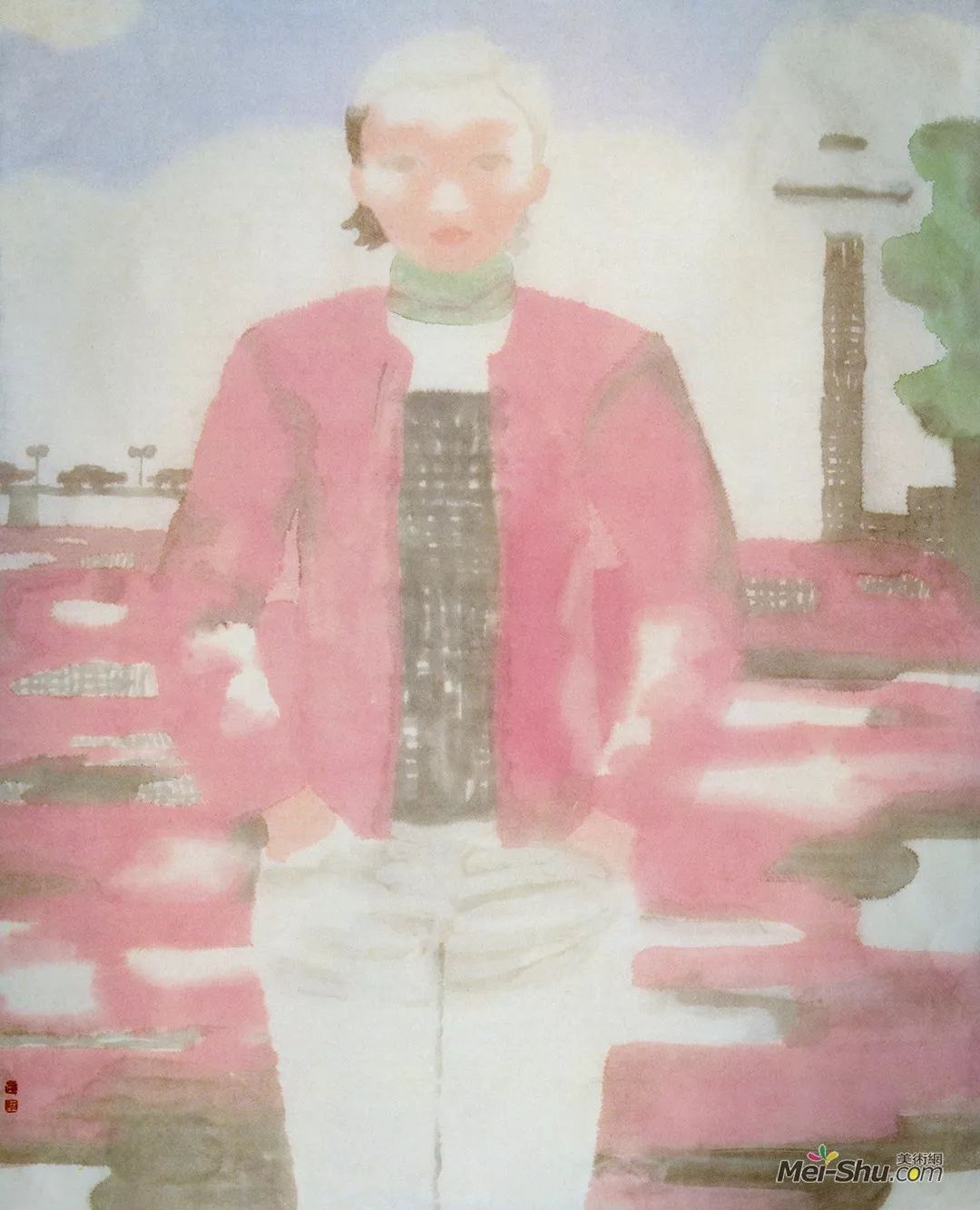

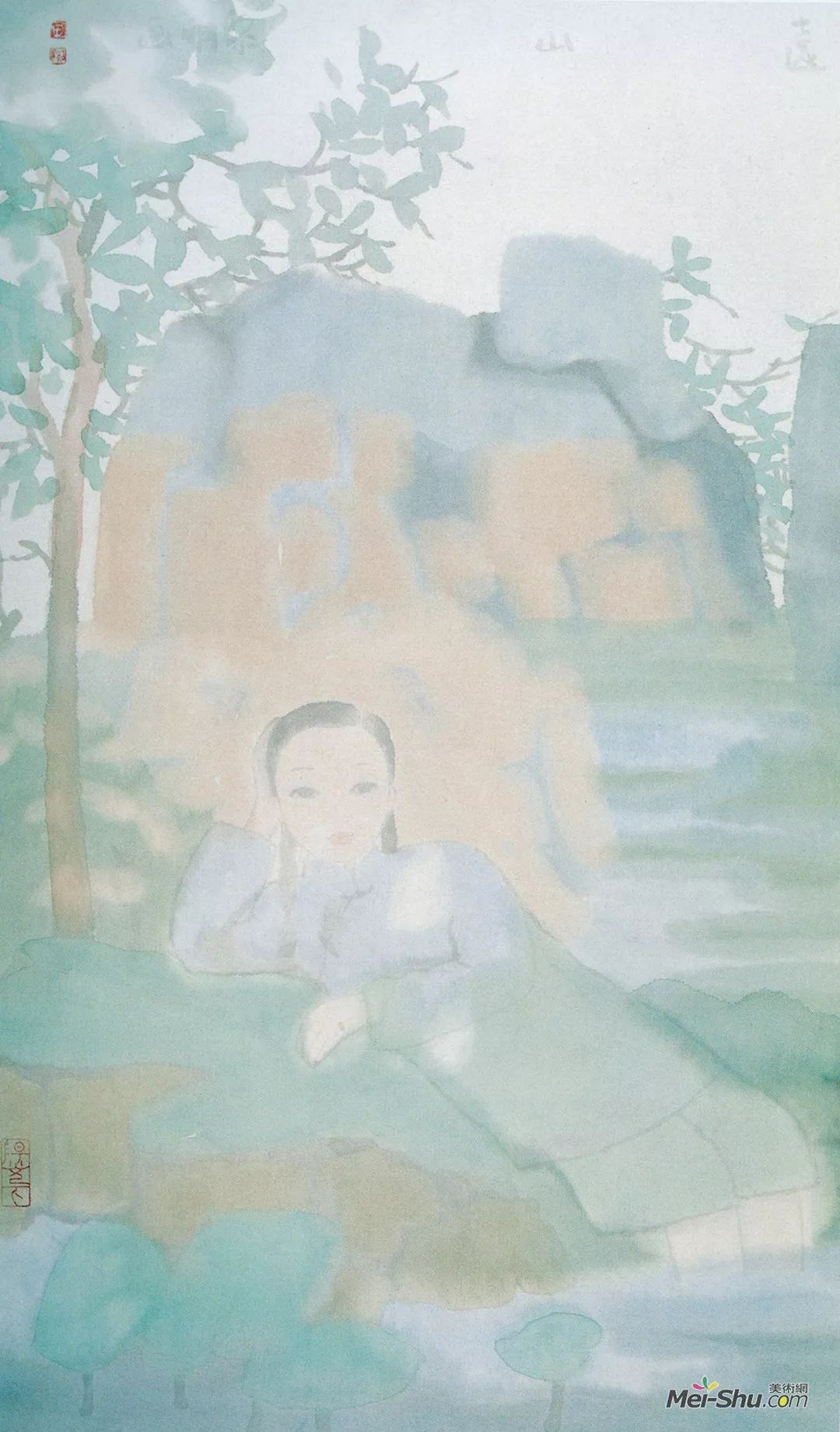

从那个时候我就发现色彩只是象征还不够,它必须转到中国的意象空间里就会更大,因为中国的意象空间在中国的诗词里展露的最为充分。从这里面来挖掘色彩的感觉,给我很大的启迪。比如我后来画的《蓝天》、《阳光下运动的人》,还画了《远山》用的都是意象的手法,可以说造型在于象征,色彩已经意象化了,就比《小溪》这张画在画面语言的建构上更清晰了。

从《小溪》转变到《蓝天》,在这个转换的过程中加入了光斑,画面有阳光、水,空气,这时您是一种什么样的心态?

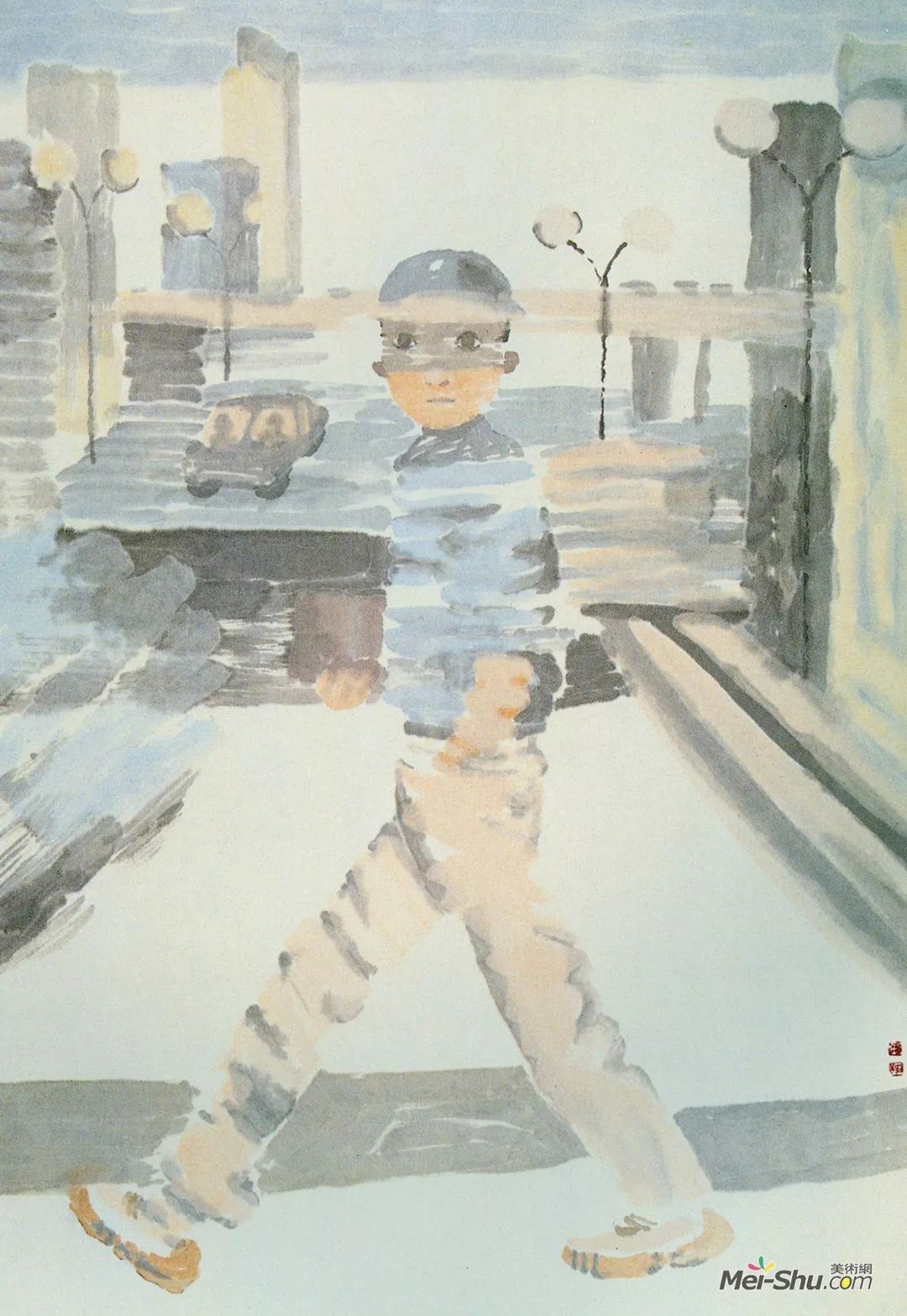

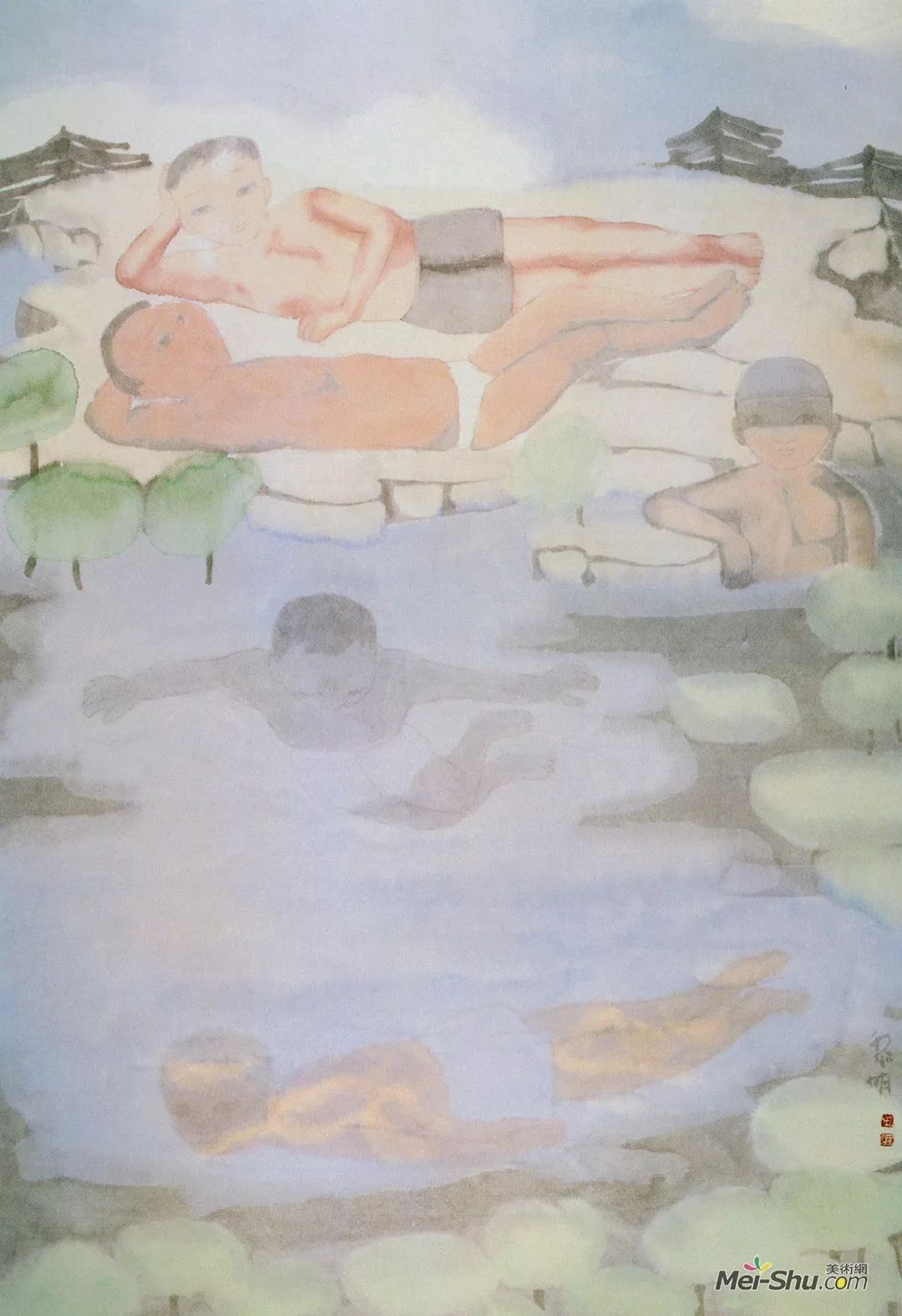

人对生活的体验和文化的联系有关,比如微山湖使我感觉到人的敦厚与朴实。《阳光下游泳的人》中光斑的出现,实际上是直觉的感悟。我喜欢游泳,那时候时间多,一下课就到湖里去游泳,在游泳池里不会有在湖水中的感觉,你潜水的时候,睁开眼睛,水草很纯净,人的劳累疲倦和烦心事就全没有了,人在里面变得单纯,那是一种生命的积累。任何人在湖里游泳都可以描述这种感觉,人在树影下,身上的水、太阳的光斑,感觉就有点像印象派绘画的东西。

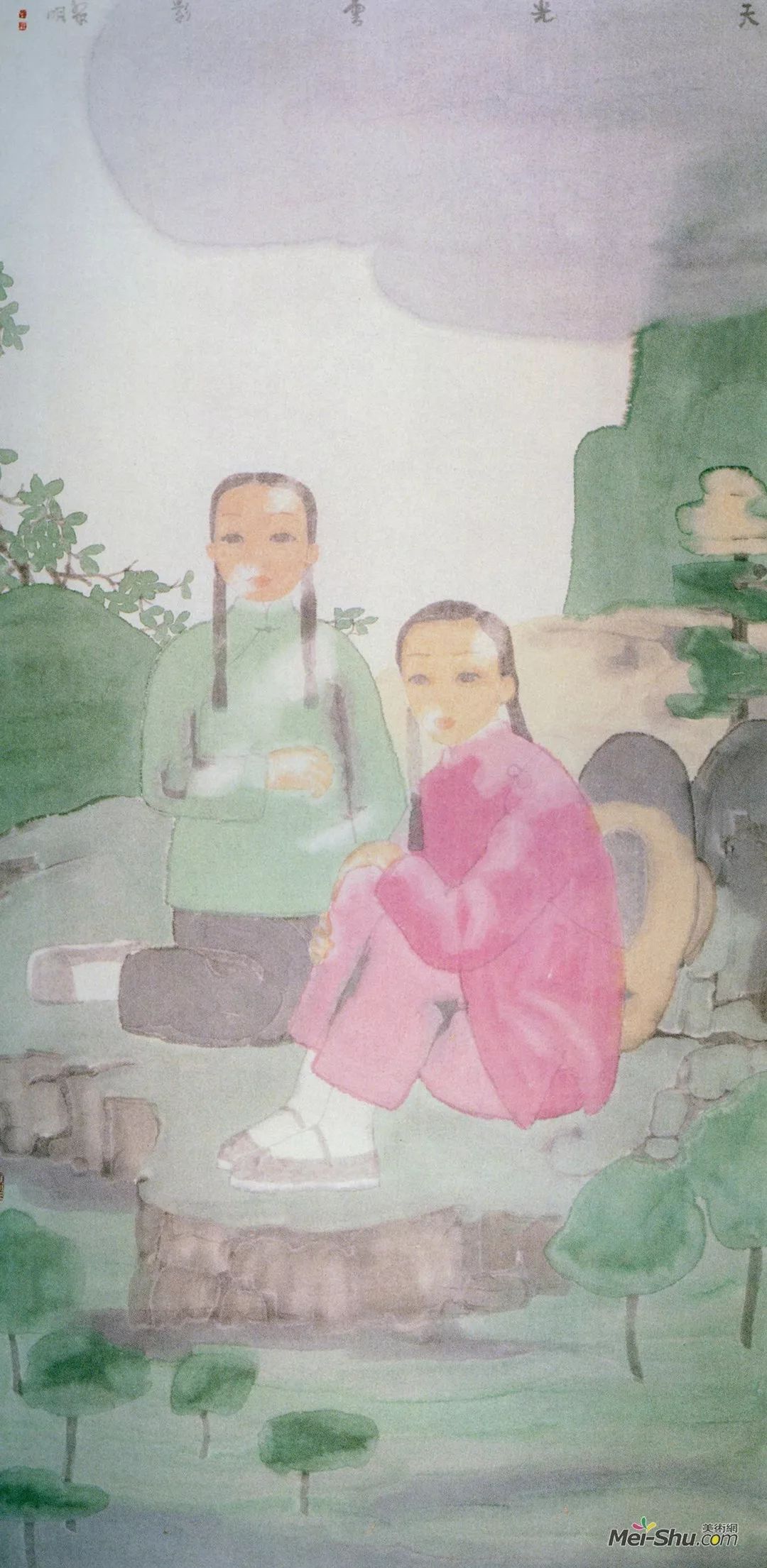

▌《天光云影》136x69cm 2006年

您的作品是想描绘瞬间美好的东西,这种美是通过观察体验而描绘出来的,这和印象派的绘画有一些联系和吻合,瞬间的美丽很感人,热爱生活的人都有过这样的体会。

印象派的绘画有很多人喜欢,喜欢但不一定去临摹。没有想过我也画个印象派,还是潜移默化。画游泳的人的时候并没有刻意得想画光斑,而是偶尔地触发了生活经历。

我画《游泳的人》的时候用的是“没骨法”,后来总结出了连体法。当时只有这两种方法,并没有后来的围墨法,围墨法就会画出光斑,现在总结出来的三法。成为我整个绘画技法上的一个要素,当时只用连体法画,由于蘸的水比较多,滴在上面,就会有一个亮点,这在传统方法里也有,受到这个启发,把它变成游泳的那种光斑感觉挺好的。后来好多人说我受印象派的影响,其实这是一种巧合。

这种面貌形成过程中,在技法上有什么需要解决的,您觉得最难的是什么?

技法最难的还是在画面整体把握上、造型的准确性上、对笔墨的表达上、还有对文化境界的体验上。技法本身一旦被发现,被调动出来以后,它应该是为这些服务的。这两者跟不上的话,技法显得意义不大,这是我最大的困惑,但是还要不停地调整自己,调整自己的心态,要去思考一些想要画的东西,但是怎么来处理按排画面,解决画面的一些问题,在这些技法能不能再融进一些新的东西,这也是我现在思考的问题。

▌《童年》 69x46cm 2010年

这些作品尺寸大吗?

现在画得很大,参加画展,有两米乘三米。也有一些小作品。

如果抽掉您作品中的人物后,留下一个纯粹的背景环境,蓝天、山、水,感觉又不一样了?

因为我进行的这种尝试,就是人和自然,天人合一的一种理念。这种理念放在绘画之中,就是要把人画的单纯,去掉表层的东西。所谓“表层”,就是我们所讲的平面、光影、平面的光影、还有一些社会性的东西取掉了。尽可能的做到与自然揉和在一起,人和自然不分的一种情景下。这时候我在取人物造型,取人物单纯的角度的时候,仍然是以人物为主体,不是以山水背景为主体。

曾经有位美国的画家和英国的学者看了我的画,他说:“我的画如果不把你的人当人看,可能你还会画出更美的画,你不要把人当人来看,变成一种抽象的画来看,也非常漂亮。”但是他这话的境界我一直很难达到,因为我是画人物画的,把人物去掉变得抽象,这样的实验我还没有做过。但是最起码这种画面的形式为我们提供了思考的可能性,在追求单纯的时候,而且这种单纯要能被别人感知。我现在绘画的时候,想把画面画得单纯一点,但单纯不意味着简单,画表现农村题材的画,不能以为画面里只有农民就显得单纯;我也在画反映都市的题材,城市里也有单纯,那么怎么去思考单纯这个概念?我画的《喝红酒的女孩》,其实就是一个单纯的女孩,两手托腮,两腮红红的,它表现的也是一种单纯的感觉。酒是社会的,人是自然的,人的自然和社会掺合在一起,就是一种矛盾,当今社会不断发展,给我们带来很多困惑,比人与自然的揉合复杂的多。所以我想,在都市里仍能找到单纯的东西,就看从哪个角度去思考去体验了。我想现代画家,不管画的是古人还是现代人,自己对生活的认识和体验是至关重要的,形式的影响或是流行时尚文化的影响都不是主要因素。

▌《五月河》136x69cm 2008年

当代人物画更能反映时代特征,但是有些画家并没有关注身边生的活,而您的作品却不同,所以人们都非常关注您。那么我想问一点具体的问题,在您的作品中,有一部分是在皮纸上画的,你觉得皮纸和宣纸的效果有什么不同?

两种效果不一样,现在只要是宣纸我都可以画出这种感觉,早期的《阳光下的蓝天》全部是用宣纸画的。皮纸有很大的缺点,颜色比较透明,对墨反映也不好。所以,两相比较,宣纸适合写,而皮纸适合染,因为它对颜色的反应很好。

您在用色上,色彩明度较弱,是不是在颜色里面加白了?

有时候调一点国画白,但现在都很少用了,以前还用胶,现在也很少用了。若是用胶的话,画面更平,画面就没有厚重感,没有笔触,很容易控制。但是它的缺点就是透明度不好,用水透明度好,所以我现在的大幅作品一点胶都不用,小幅的偶尔用一点。

您所用颜色都是国画颜色吗?

对,水彩一般不用,丙烯颜料也不用。因为国画色有个很大的特点,比如赭石,其它颜色调不出赭石色来的,水彩也达不到,国画的花青更是别的颜色达不到的。用其它颜色代替国画色,根本显示不出国画色的效果,纯度和明度都不够。中国画颜色的本身就有其特殊性,它和水彩水粉都不一样,所以用色要靠实践,用色来把握感觉。

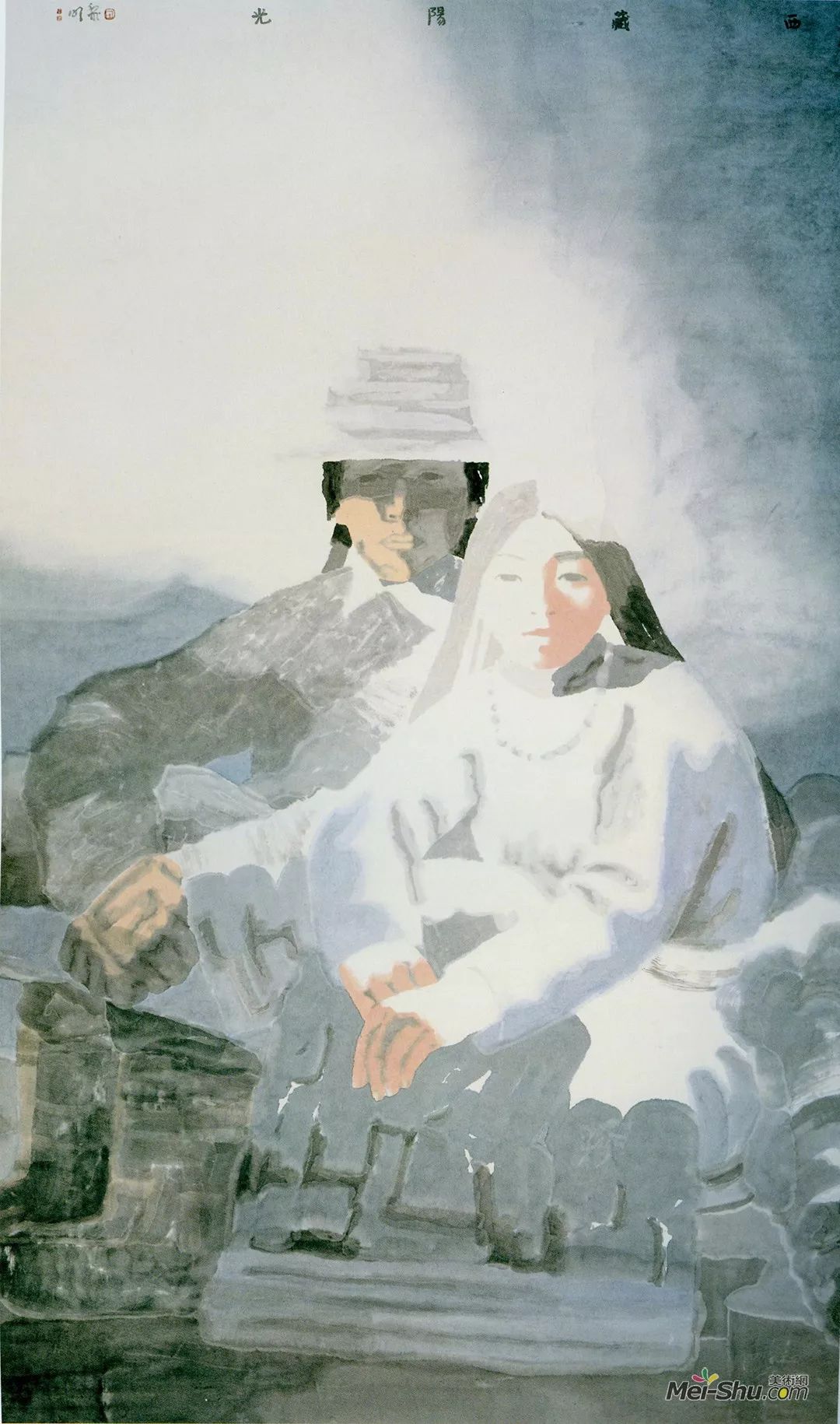

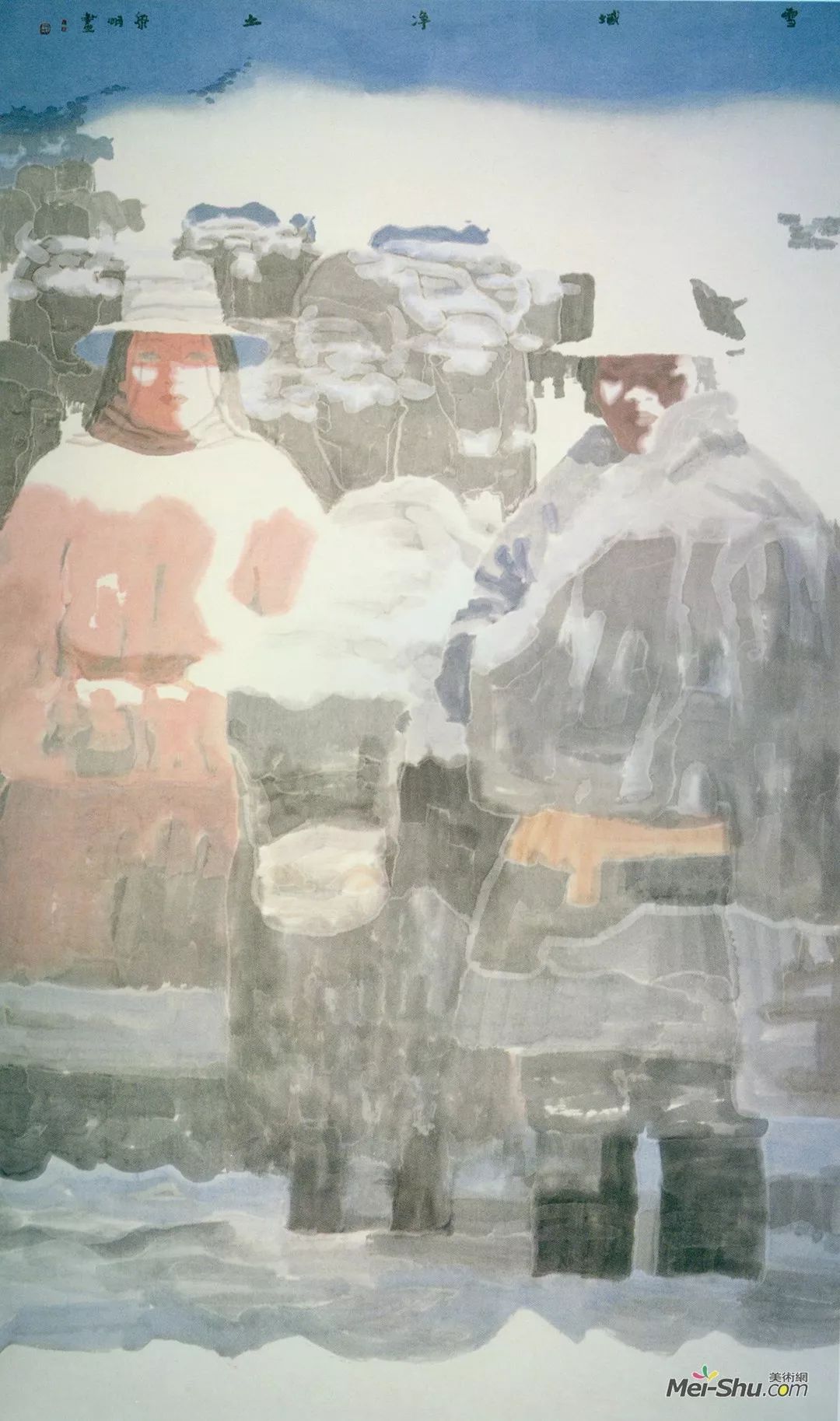

▌《西藏阳光》 210x50cm 2001年

在您的作品当中,墨用的少一些,你是不是想用颜色代替墨去画,颜色本身就是灰色的关系,您是用那种方式思考的?

首先我考虑画什么样的情景,这个决定墨色的不同。比如我现在要画矿工,肯定要用的墨色多一些。画面都是都市题材肯定不能用那么多墨。画都市时,是不是按都市本身的颜色去画,这都是值得探讨的问题。

更多的颜色传递一种意象。

所以中国画的色彩除了象征之外还有很大的意象性,我现在就在走这条路。

我是画山水的,但我对色彩也很感兴趣。总想在色彩上吸收一点东西,您觉得应该注意什么?

现在山水画中借助色彩的不少,在色彩关系上大家都在摸索,我觉得最重要的还不是画画的技法,而是体验和感知。比如说现在许多人造假画,技法一学就会,却都造不像,为什么呢?因为他没有体验,他没有文化的感知,没有自己想追求的东西。你刚才提到你要在山水方面做一些探索,我觉得应该多在生活中找找感觉。

▌《夏日》 95×80cm 1996年

内心感受时常有,但有时就是无法表现出来?

你说得很对,很多时候有感受画不出来,现在语言上的东西还有很大的局限性,要想开拓新的东西,需要不停地探索,从历史来看,都和个人的体验有关,这种体验一定是独一无二的,同时又是能感动人的。比如你对红色有独特的体验,无以替代,大家都画红的,你也画红的,但你的却能一枝独秀,别人无法替代。这种把握就是对地域空间的体验和感知不一样造成的。比如对雁荡山、黄山和贺兰山的体验,他们都有不同的色彩关系,对这种色彩关系的把握,一是通过不停的作画、写生、创作;二要对文化理念的深刻体验,这是比较重要的。其实国画中很大一部分是以文作画,以文化来定位的。你说的很有意思,有个朋友想从我的画里吸收一些东西用到自己的山水画里,后来我看到他的作品和我的很接近,再后来就不见他的作品了。太接近就会削弱自己的体验,强化了形式又被大家以为过多地吸收了别人的东西。如果你学范宽画的就像范宽就没有什么意义了,古人也在学前人,但是笔法上完全不一样,你在山水画上应该建构一种自己的皴法,什么样的皴法可以传达自己的心声是比较重要的。

中国山水画是一个很完善的体系,但是在山水中,特别是在写意山水当中,色彩这一块还是一个空白,还有待于发掘,这和地域也有关系,到了国外到处都是色彩。

我在部队的时候到过伊犁,那里的风景就是苏联油画的风格,现在想起来就是一方水土养一方人。像一些反映伦敦污染的作品,画家画的是工厂污染,色彩却很漂亮,空气中的浮沉感觉表现的很到位;他们画草垛子把阳光感也能画出来,湿湿的水土与阳光结合在一起,变化很微妙,感觉比大陆气候微妙得多。国外处处都是色彩,而中国画一直未进入色彩之中,这和中国文化有很大的关系。中国从宋朝开始,山水一直以墨为主,表现的是一种人文精神,它又与儒道文化紧密关联,所以中国画里很多是以人为主题的绘画脉络。

▌《水波》 170×90cm 1996年

您有没有发现可以用色彩表现的一方山水?

这种空间一定有。北方山水雄浑博大,南方山水清丽秀媚,这是从概念上来讲的,在色彩上北方要用赭石偏多,南方山水就偏绿色花青。

在北方,有些地方的山还是红色的。

河西走廊的山就是红色的,火焰山也是红的,但是你把这个红颜色转化到中国文化状态上,就不是一个真实的红山,真实的红山意义不大。难就难在怎么和文化联系到一起,有时候真实到没有什么意义。

我想这个很难?

但是我想难是好事,有空间可以去创造。

您觉得可不可以先把墨搁下,用颜色去做一定的尝试?

墨积多了厚,颜色积多了脏,透明度不好,要保持透明度,几遍还可以,要是多了颜色就腻了。山水画和人物画不一样,人的平面性更多一些,平远、高远、深远,既有主观上的,也有客观上的,要准确把握这两样,我觉得还是要落脚自己的一方水土上,有一个依托。在西部就要看西部的山,这是非常重要的,看其它的山,最后还是要落脚于西部。

▌《雪域净土》 200x150cm 2001年

中国人物画更多的是以线为主,一是为了强调人物的精神,还要传达线的质量,您的作品取掉了这些,所以有人说您的画是“没骨画”?

可以这么说,就是“没骨画”。虽然有些技法在里面,但还是没有离开“没骨画”的概念,我很想在“没骨画”里不停地探索,因为线的空间是无限的,“没骨画”的空间也是无限的。中国画中就是两大块——线和墨,所以空间仍然是无限的。米芾的山水画是没骨的,还有一些山水,特别是花鸟很多都是没骨的,所以没骨是一个大的学科,它能衍生出许多分支,所以“没骨画”并不是走到了尽头,而是可以走出很远。

南派的人物画家在花鸟上吸收了很多东西,而北方的画家更多在山水上得到了启发,您看一看二十一世纪中国人物画的发展会朝那个方向走?

现在中国画把传统文化的人文意识提到一个很高的精神层面上来,在反馈当代人的精神状态和精神层面上,我想不能成为主流,但作为学校的教育以及社会中国画的展览活动,这个应是比较清晰的。

刚才您谈到教育,您怎么看当前中国画专业教学。

现在很多东西面临着要建立教学上的规范,从传统上说要临摹经典,经典应该同创作联系起来,形成教案把它连贯起来是最重要的。至于老师的个人经验应是围绕着传承经典来补充、启发、吸收,而不是把个人的东西传授给学生,一定要在传承的基础上把个人经验教给学生,所以说就是要把个性文化融入到群体文化之中。我觉得纯绘画是对精神的追求,这是纯绘画的根本。社会上的形态有精神上的层面,但是更多的还是实用性。比如说,我到北京画院去做一个讲座,画院门口有一个广告牌:“真澄爱你每一天”,“真诚”的“诚”变成“澄汁”的“澄”,这个广告是靠美术来设计的,它运用了传统的一个很规范的理念——人要真诚相处,在中国文化里面,是讲忠诚讲真诚的,它用“澄汁”的“澄”代替了“真诚”的“诚”,使“诚”具备两种意义。所以说纯绘画要将建立忠诚的“诚”和实用的“澄”结合起来。这里反映了纯绘画和实用绘画之间的一个关系,所以我觉得纯绘画实在太重要了,它培养人的精神,所以学校要建构一种人对精神的追求和向往。

▌《远山》 35x150cm 2009年

您如何看中国美术学院和中央美术学院之间的差异。

在国画事业上,中央美院从一开始接触的是传统绘画,我希望能构建一个传统和现代相结合的绘画理念。这一点比较明确,蒋兆和先生很明确地要求学生不能用西方的素描方法来画中国画,倡导结构画法来表现中国画。早期国画系四大家蒋兆和、李可染、李苦禅、叶浅于先生,还有与他们同时的一批教员,在建立中国画教学体系为全国做出了很大贡献;中国美院又有自己的特点,像林风眠先生和黄宾虹先生南北互补,特征明显,一所大学有一个很明确的主张很有必要,作为国画系来讲,就是要中西结合,传承与创造,但是这种中西结合是以中为主,以西为学。梁启超先生在早年就提出来了,中西结合以中为体以西为用,这种思想最早被中央美院建构。它的前身是蔡元培先生倡导建立的,蔡元培先生是北大教导员,他的教学理念很明确,都是西学,对中西结合也是非常明确的。在浙江,我和唐勇力老师都比较重视传统绘画,“中西拉开距离,兼容并包,共同发展”,所以浙江美院在传统教学上成绩突出,教学成果已经显现出来。

作为一名国画家您觉得应该具备什么样的素质?

首先要热爱中国文化,从而逐步上升到研究中国文化,把中国文化融入到自己的日常生活中去,形成自己的行为、语言、思想。现代社会,住房、汽车本身都是世界一体化的,但唯独不一样的就是生活方式和生活理念不同。年轻人可以西化一些,我发现许多年轻学生很时尚,毕业之后到社会上锻炼后,还是回到了传统绘画当中,因为他们没有离开这块土壤,但在国外的中国学子,他们仍然眷恋着中国文化的这块圣土,他们更喜欢靠近中国,尤其是在形式上,但他们在理念上也有一些西方的东西。作为一名中国画者要更深的融入到日常生活中,那么你的作品和你的思想准确定位,才能真正把握什么是中国画。

▌田黎明先生在与徐华合影

文章标题:田黎明:阳光 空气 水 | 徐华水墨专栏 | 美术长廊

本文栏目:美术大家

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。