西方绘画大师 -138 马蒂亚斯. 格吕内瓦尔德 Matthias Grunewald (约1455 -1528年) 德国画家

格吕内瓦尔德出生年份约在1470~1480年,全名格吕内瓦尔德·马蒂亚斯·戈特哈尔德·尼多哈尔,他和丢勒及小贺尔拜因,是德国文艺复兴的重要人物。

由于社会贫穷痛苦,百姓对宗教的钳制日益不满,格吕内瓦尔德关心人民,对宗教改革运动深表同情。他当时是安东尼泰教堂的教士,不单博学多闻,还兼具医学和科学方面的知识,对社会大众充满善心,常对人民加以救济与医疗。 亚尔贝特·德·勃兰德布格主掌之时,请格吕内瓦尔德担当宫廷画师,他热爱艺术,思想开明,乐于接受不同的意见。1512~1516年,格吕内瓦尔德为其所绘的伊森海恩祭坛画,画技成熟,已经达到巅峰时期。 1516格吕内瓦尔德结婚,并收养了妻子带来的小孩恩德尔斯,只是这段婚姻并不美满,使他终身孤独抑郁。

虽然同属于文艺复兴时期的人物,但格吕内瓦尔德的画作,仍旧保留相当程度的哥特特色。在光线和色彩方面,并不严格限制光线的方向和来源,颜色的写实自然,随心所欲灵活运用,强化讯息,格外能够打动人心。

马蒂亚斯. 格吕内瓦尔德主要活动于美因河及中部莱因河地区,曾充当梅茨两任红衣主教兼宫廷画家。他是德国宗教改革运动的同情者,是新学说的捍卫者,因而被解除宫廷画家职务。 格吕内瓦尔德的创作立足于晚期哥特艺术,尤其是大胆承续哥特艺术中对光和色的运用,对光的感觉特别敏锐,他并不强调一个固定的光源,而是根据画面的需要,灵活地使光在画面中起着特殊的作用。他对光和色的完美运用,以致别的画家无法学习和借鉴。 格吕内瓦尔德的艺术深受欧洲神秘教影响,他往往使用隐晦曲折的寓喻手法和激动夸张的艺术语言,诉说当时德国人民的痛苦和好美对生活的响往,有人称他为奇异的梦幻家。 马蒂亚斯·格吕内瓦尔德擅长于祭坛画。当丢勒潜心研究意大利绘画时,格吕内瓦尔德却对意大利绘画视而不见。他是德国文艺复兴画家中最令人不可思议的一位。死亡与痛苦、幻想与病态是他的绘画形象的基调。他喜欢采用强烈的对比色,追求暗色背景中的闪光,有点像中世纪彩色玻璃画。这种画法影响了后来的德国浪漫主义画派。 他作品的特点是充满了强烈的戏剧性和情感表现。他画的耶稣受难像是基督教艺术中最富有感染力的作品之一。 格吕内瓦尔德一生的作品,现存的只有10幅油画,大约35幅素描,而以他的几幅大型的祭坛画最具代表性。较着名的有《林丁加尔特祭坛画》(作于1503 年)、《盖列尔祭坛画的两侧》(约作于1509~1513年)、《伊森海姆多面折叠祭坛画》(约作于1512~1515年)。代表作是替亚耳沙斯伊森海姆市﹝Isenheim﹞修道院附设医院礼拜堂画的祭坛画。

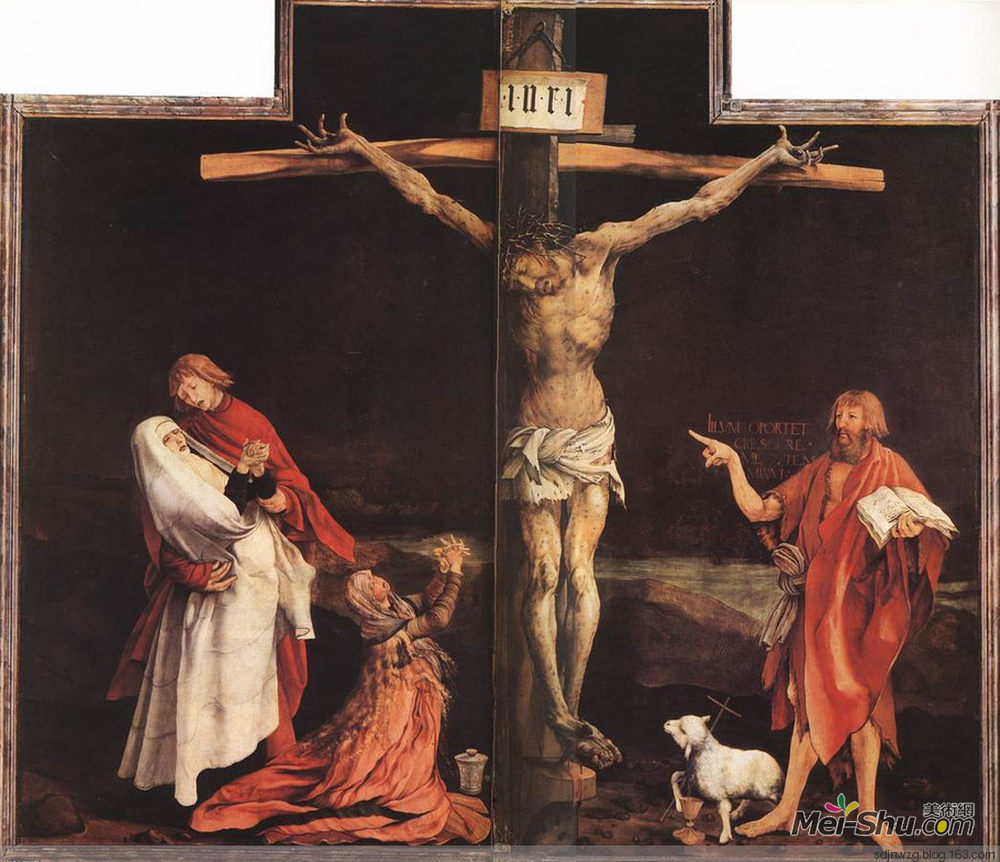

伊森海姆修道院附设医院礼拜堂画的 《伊森海姆三联祭坛画》全貌 [现场照片]《伊森海姆祭坛屏风 - 外部正面》

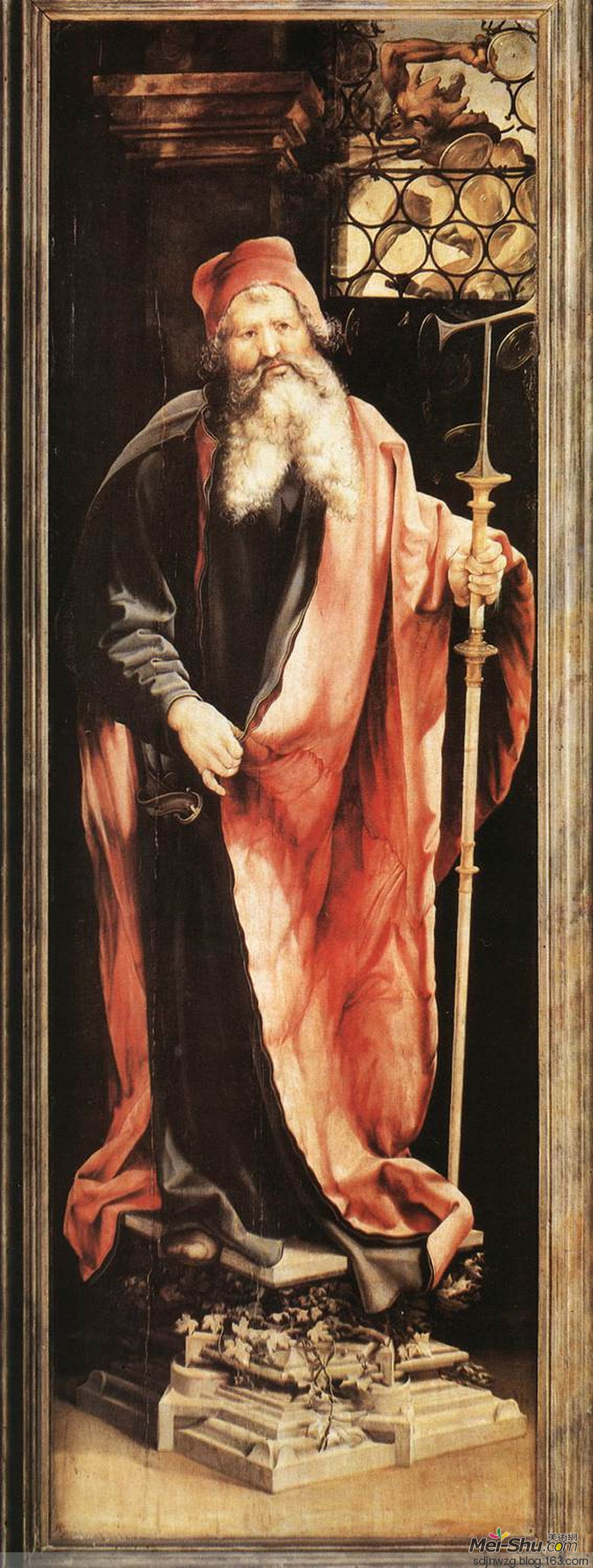

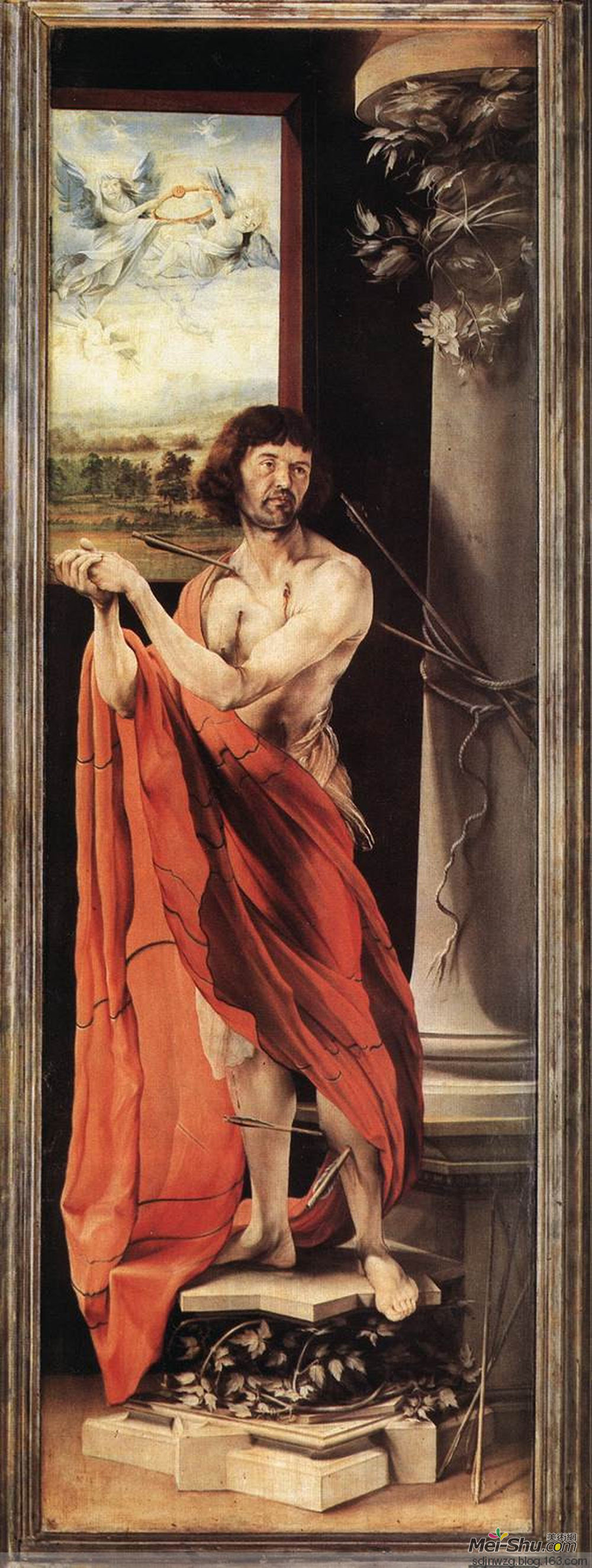

1512 ~ 1516 年 油彩.画板,中间板面:297 x 328 公分;两侧板面:249 x 93 公分; 台阶:75 x 340 公分 安特林登博物馆,寇马﹝Colmar﹞,法国《伊森海姆三联祭坛画》是德国艺术中结构最複杂、气势最宏伟的作品之一。它是为伊森海姆的圣安东尼教区教堂绘製的,如同是一部闪闪发光的「穷苦人的圣经」。伊森海姆的这座修道院是安东尼教派僧侣们的疗养院,颇有经验的医生和护士在此医疗当时最流行的疑难病症。因而此祭坛画有着一种魔术、治疗和道德伦理的作用,治疗者在召请圣人的同时,其想着基督赎罪的故事,作为每个基督徒希望的基础。此祭坛画既有实用功能,又有观赏价值;更由于精心设计的场景不断更迭,表现出从焦虑不安到畅心欢乐,从死亡的黑沉氛围过渡到阳光灿烂的白昼。此祭坛画为信徒们呈现三个场景。首先,当所有条板画关闭,将只呈现中央的《耶稣钉刑图》,配以两旁的圣人形象《圣塞巴斯蒂安》及《圣安东尼》,以及祭坛画下部的《哀悼基督之死》。圣西巴斯善在中世纪是以保护人民不受瘟疫之苦的守护者身分而受崇拜,圣安东尼则是安东尼教派的庇护圣人。当外部各条幅画打开时,呈现三个画面;《天使传报》、《基督诞生的喻示画》和《基督复活》。最后,将所有内部条幅画和祭坛下部两幅木板画打开,则呈现出《隐士圣安东尼和圣保罗》与《圣安东尼的诱惑》,以及金碧灿烂的中央宝盒。此宝盒中央端坐着教派的创立者,在旁边的条幅上绘有《圣阿戈斯提诺》和《圣杰洛姆》的形象;在祭坛下部是基督和圣使徒的半身像。

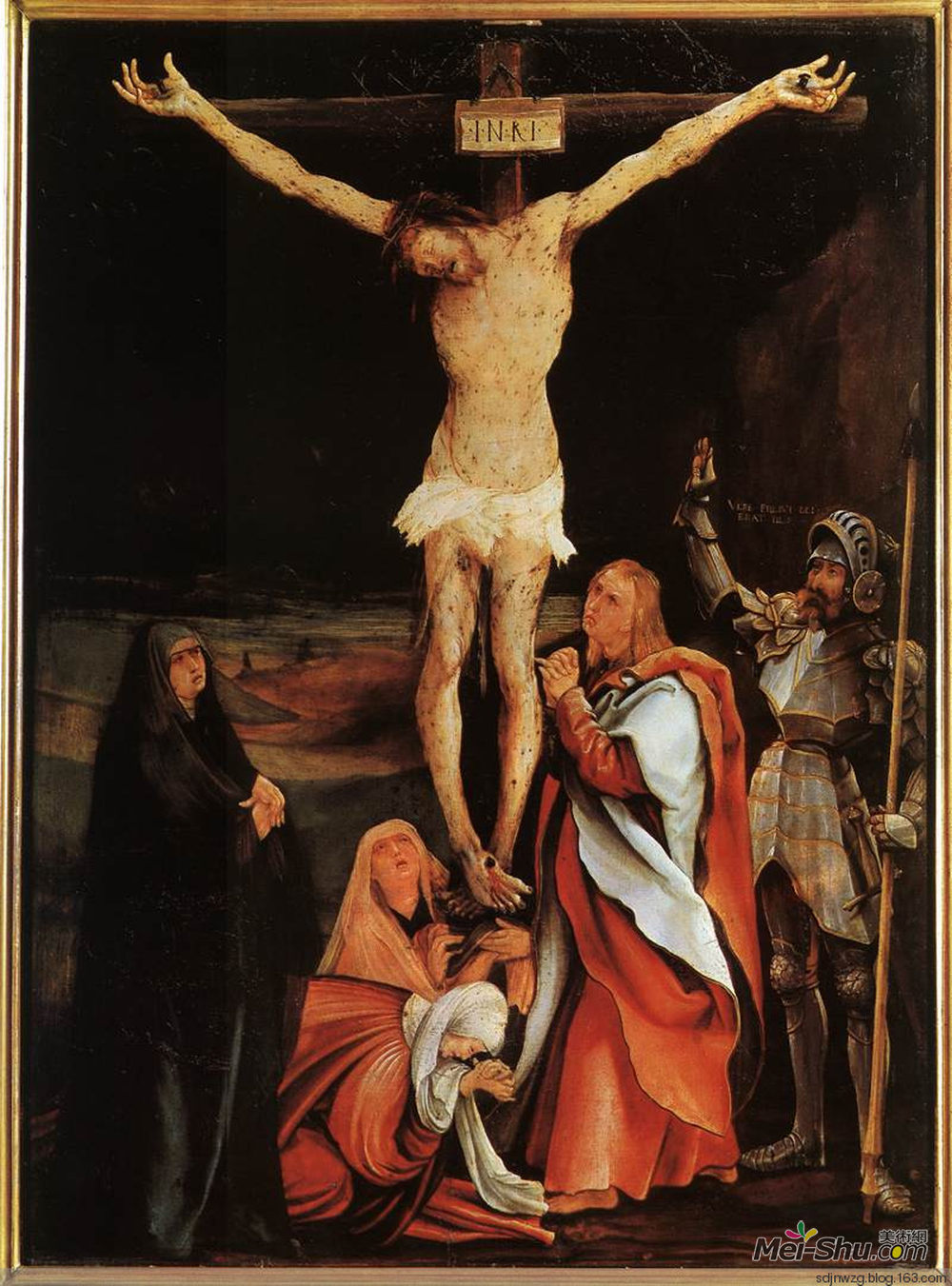

《耶稣钉刑图》

《耶稣钉刑图》这幅画对安东尼教派教堂中的信徒和病人提供了抵御疾病和瘟疫的鼓舞与信心,使他们感到脾的恩典。画面上,铅灰色的天空下,腐烂而流血的基督身体上布满尖刺;倍受鞭答的肉体反映出的一种自大痛苦给在场的所有人带来伤痛。基督那全无血色、泛呈灰绿色的躯体,既令人毛骨悚然,又使人肝肠欲裂,与左边一群痛苦欲绝的人物形成对照。穿着白色长袍的童贞女圣母悲痛得晕了过去;身穿红袍、身材修长、苦行者似的使徒圣约翰用充满情感的手臂搀扶着她。那身材瘦小、穿着世俗的玫瑰色衣服的抹大拉的玛利亚,一面嚎哭、一面将手指交织着的双手伸向十字架,悲励而绝望。然而,右边的施洗者却是一位冷静、无动于衷的见证人;他那庄严而刚毅的存在,使残酷约写实主义色彩冲淡了些,也使观赏者在象徵性寓意和意义的框架中理解此画。在施洗者身旁,以拉丁文书写的铭文其含义为「愿他变得伟大,而我变得渺小」。在抹大拉的玛利亚身旁的小罐上,可看见用不规则花纹表现格吕内华德的署名和 1515 年的日期。

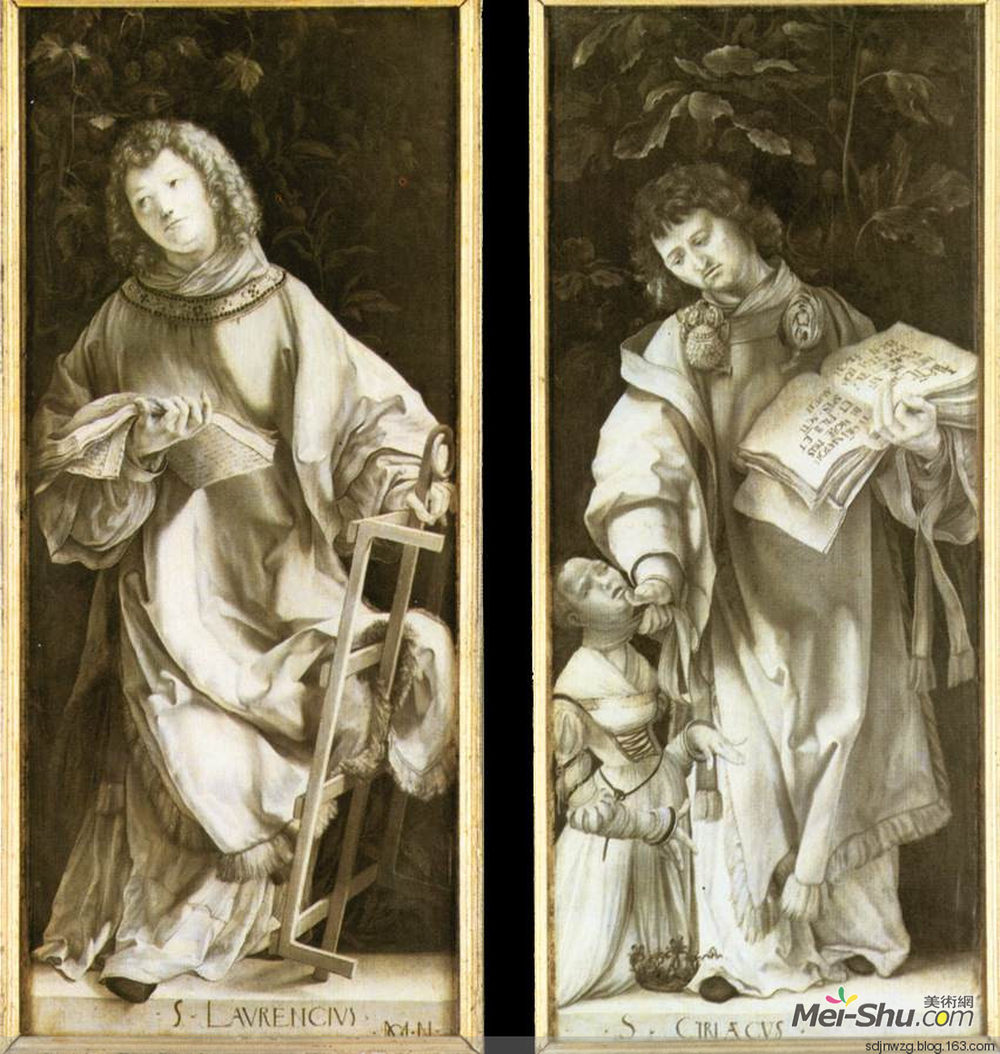

《圣安东尼》

《圣安东尼》 《圣塞巴斯蒂安》

《圣塞巴斯蒂安》 《哀悼基督之死》

《哀悼基督之死》

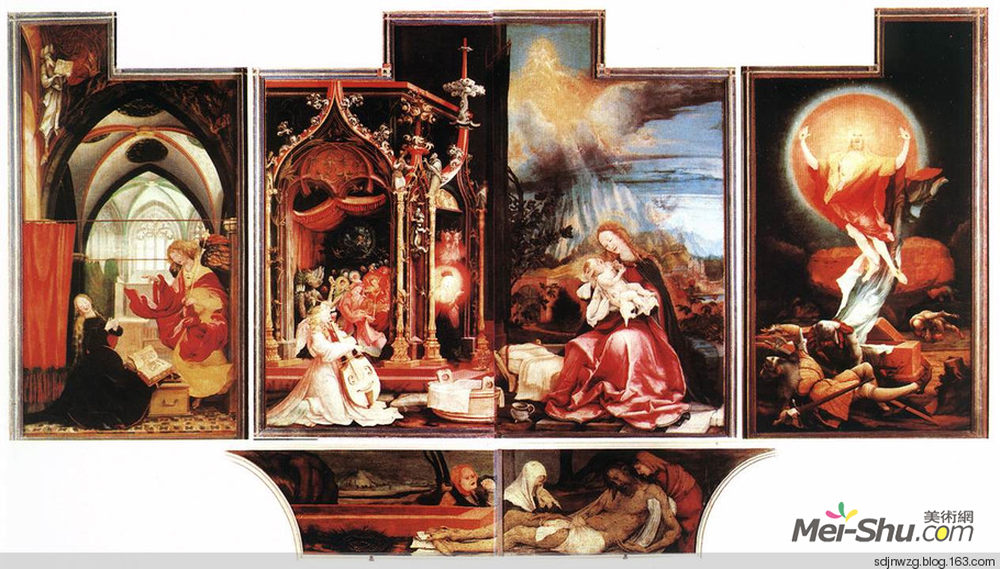

《伊森海姆祭坛屏风 - 第一层内面》

1512 ~ 1516 年 油彩.画板,中间板面:297 x 328 公分;两侧板面:297 x 164 公分;台阶:75 x 340 公分 安特林登博物馆,寇马﹝Colmar﹞,法国打开开头的条板画面,呈现在第一层内面中央的是《基督诞生的喻示画》,两边是《天使传报》和《基督复活》。《天使传报》的画面安排在一个哥德式教堂的内部,饰有两道帷幕,一为玫瑰色,一为绿色,均依直觉而非理性的透视法来表现。童贞女显得惊惶失措,像是一位脸颊红润、体态丰盈的北方妇人,有着长长金髮飘洒在肩上,跟前来宣告的卷髮天使似是同乡。在《基督诞生的喻示画》中,真正吸引注意力的是一个神奇而散发着火焰光芒的哥德式小圣殿。此圣殿不仅容纳了有光环的童贞女,还有奏乐天使和一大群神秘莫测的陪伴者,有的长翼,有的无翼,有的天蓝色,有的靛绿色;而圣殿外面另一位金髮碧眼的天使则演奏着提琴。右边是童贞女,她在高山背景的衬托下,像一位壮健的德国妇女,风华正茂,怀里紧紧抱者圣婴,圣婴手里拿着一顶小金冠玩耍。童贞女穿着华丽,一件紫红色的长袍,皮毛滚边,还有深蓝色的斗蓬,而耶稣那简陋的小块布似乎预示着《耶稣钉刑图》中被撕破的腰布。此外,画面上还有一些写实主义风格的附属物件,其具有明显的象徵性寓意,如无花果树是知识的象徵,玫瑰丛则是玛利亚的象徵。在右边的条幅画中表现的是光芒四射的基督复活图;画家想用极其概括的方式暗示圣容显现和基督升天。基督的复活摆脱了尘世间的束缚,几乎是轻灵地变成愉快的光辉,强烈的光芒撕破了夜晚星空的黑暗。在他的脚下是掀开的墓穴,墓穴旁卫兵的迷惑神情与姿态道出了这个令人惊异的景况。

《基督诞生的喻示画》

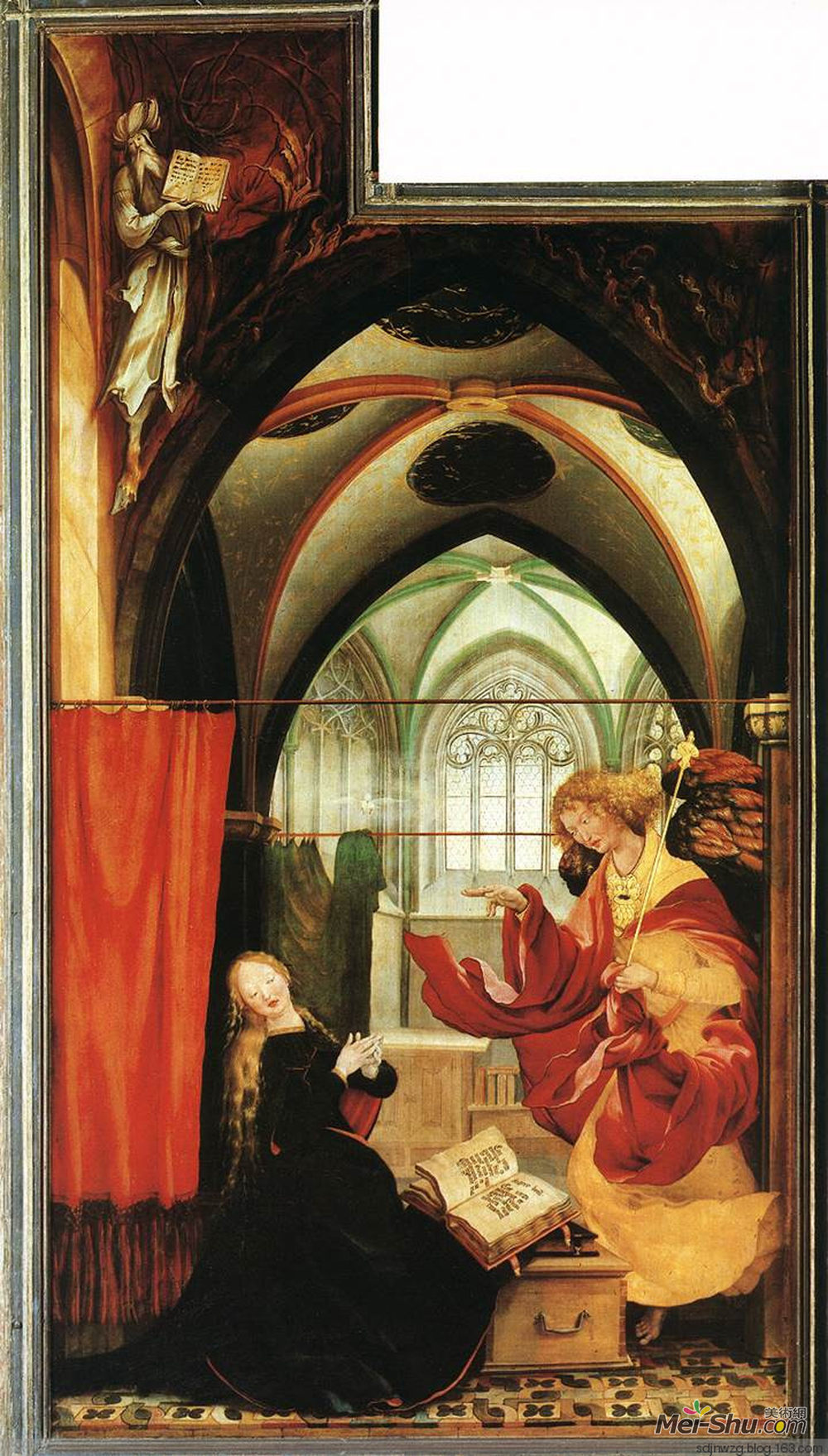

《基督诞生的喻示画》 《天使传报》

《天使传报》

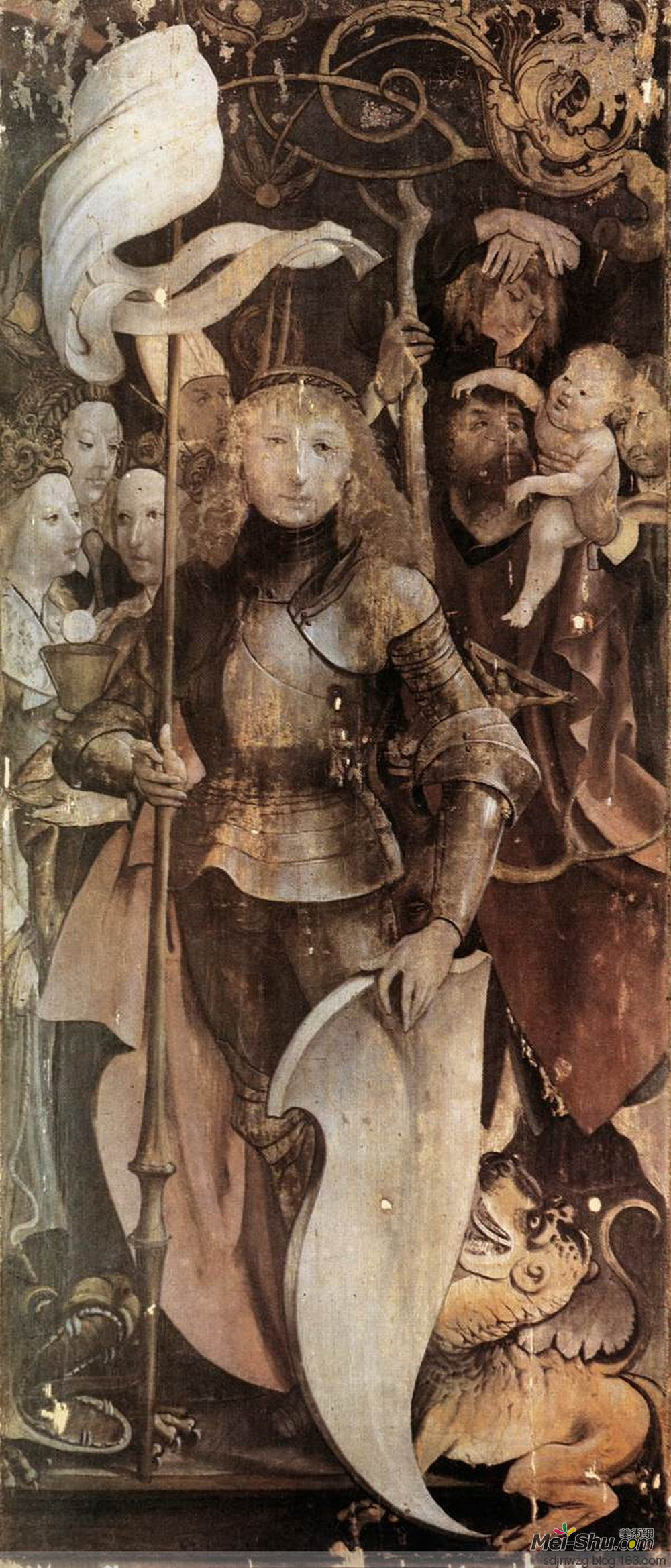

《基督复活》 格吕内瓦尔德采用虚幻的散射光作全画的色调基础,表现耶稣死后升天的神奇境界。 圣经说,基督被钉死三日后,从棺木里腾然升起。这里棺盖已经揭开,守卫的军士昏昏然地东倒西歪,耶稣的白色尸衣正在脱落,一轮火红的灵光,把耶稣的上半身照得通红,耶稣已沐浴在这轮圆圆的光轮中,他举起双手向人宣告,他奉上帝之命复活了!举起的两只手掌上,明显地有着被钉十字架时流血的创口,它象征耶稣为人类的恶行献出了自己,并将重新赐福于人类。 深褐色的背景衬托出发亮的红色形象,色泽的透明度就象画在玻璃上的哥特式油画,这种画法对后来德国浪漫主义画派影响很大。

《基督复活》 格吕内瓦尔德采用虚幻的散射光作全画的色调基础,表现耶稣死后升天的神奇境界。 圣经说,基督被钉死三日后,从棺木里腾然升起。这里棺盖已经揭开,守卫的军士昏昏然地东倒西歪,耶稣的白色尸衣正在脱落,一轮火红的灵光,把耶稣的上半身照得通红,耶稣已沐浴在这轮圆圆的光轮中,他举起双手向人宣告,他奉上帝之命复活了!举起的两只手掌上,明显地有着被钉十字架时流血的创口,它象征耶稣为人类的恶行献出了自己,并将重新赐福于人类。 深褐色的背景衬托出发亮的红色形象,色泽的透明度就象画在玻璃上的哥特式油画,这种画法对后来德国浪漫主义画派影响很大。《伊森海姆祭坛屏风 - 第二层内面》

1512 ~ 1516 年 油彩.画板,两侧板面:265 x 141 公分 安特林登博物馆,寇马﹝Colmar﹞,法国这两幅画是打开第一层内面后所呈现的最后两幅条板画,左边一幅描绘着《隐士圣安东尼和圣保罗》,右边一幅是《圣安东尼的诱惑》。在这两幅画面上,艺术家的丰富想像力得到了极为自由的表现,沉静的思考与疯狂的行为形成强烈的对照。在这想像的会面中,一位圣人穿着宽敞的僧袍,另一位披着植物纤维编成的草衣。画面上极为重要的是湿润茂密的风景,其中挺立着一棵棕榈树,而在岩石间则生长着各种能治病的药草。这种参差不齐的景緻与人物的恬静安祥姿态形成鲜明对照。与这幅画相对的《圣安东尼的诱惑》则呈现另一种对比,冷峻平静的峰峦迭章之前是一种野蛮的景象。可怕的恶魔正向隐居的圣人扑去,露出动物般的僚牙、肮葬的大嘴,有利爪的双手抓住隐居圣人的头髮,欲作最后的一扑。 第三层中央则为木刻群像,是他人所作。

右边一幅是 《圣安东尼的诱惑》

右边一幅是 《圣安东尼的诱惑》 左边一幅 《隐士圣安东尼和圣保罗》

左边一幅 《隐士圣安东尼和圣保罗》

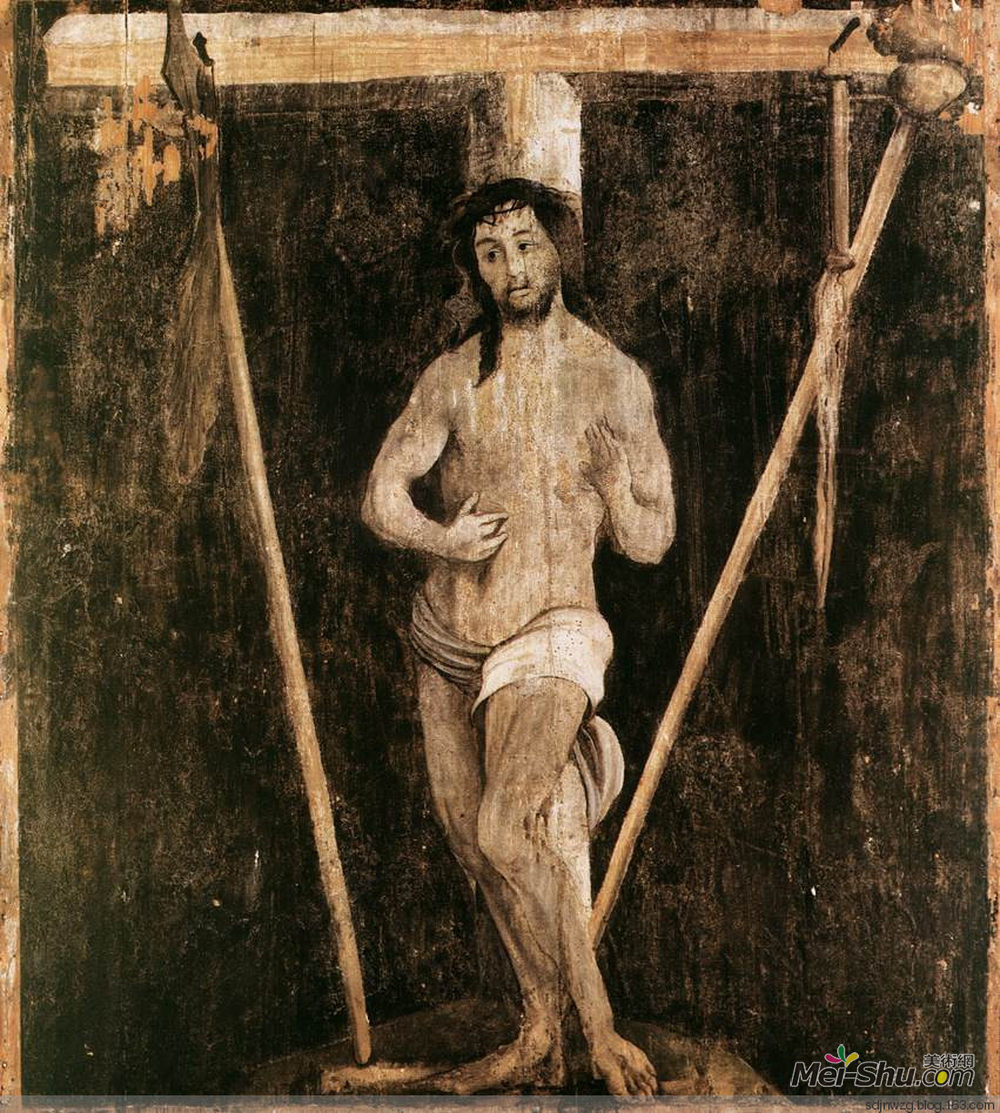

《嘲弄基督》

1504 - 1505 年 ,109x73.5cm ,板 油彩 ,Alte Pinakother,Munchen(慕尼黑老绘画馆) ,Matthias 此画表现基督被捕后被兵丁们嘲弄毒打的情节。画家通过画中不同人物的动作表情,竭力描绘残暴与善良的对比,使人产生对为信仰而忍受拷打屈辱的基督的同情与尊敬。画中人物造型明显受到老荷尔拜因的影响。画面情节也表现了16世纪德国人民的痛苦,它尖锐地反映出那个动荡不安的社会与时代的特征。《小幅基督受难图》

约1511-1520年,61×46厘米。 相形之下,《小幅基督受难图》更易于为人接受。我们直接为救世主的死所吸引。被钉在十字架上的基督俯身向前,直逼我们的视线,使我们无法逃避,他极度的痛苦充满了整个画面。我们被无边的黑暗和巍峨的高山包围着,只有痛苦相伴,不得不面对这可怕的现实。《旧约全书》经常谈到一个“受苦的仆人”,《诗篇》卷第22篇把他描绘为“但我是虫,不是人”。这大概就是格吕内瓦尔德笔下的基督。正是凭借这种真实性,哥特式艺术创造了新的辉煌。《最后的晚餐》

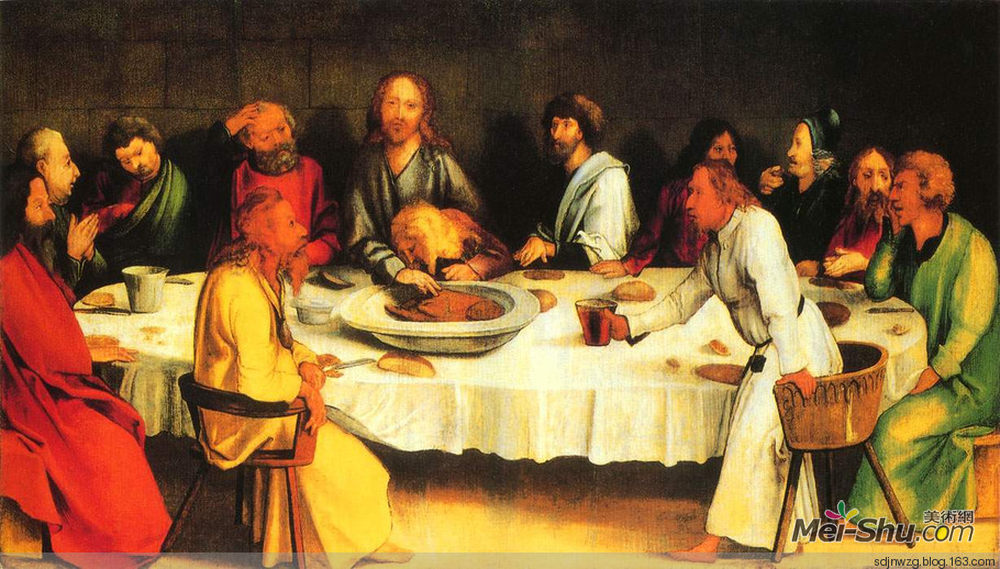

几乎所有宗教画家都画过《最后的晚餐》,在文艺复兴初期也几乎所有的画家都将犹大与众门徒分开来,将犹大置于桌前孤立地位。其主要原因是画家无法描绘人物的外貌与个性特征。直到1495年,达·芬奇在米兰格雷契寺院画的《最后的晚餐》,画上第一次以各自不同的个性表现塑造人物形象,犹大虽处于众弟子中但也能为人们所识别。 格吕内瓦尔德的《最后的晚餐》,将基督与众弟子安排在一个圆桌周围,前景中央留一个空白,形成一个有缺口的椭园形构图。这是在达·芬奇作《最后的晚餐》5 年之后画的,没有根据说受过芬奇的影响,但可以看出格吕内瓦尔德也开始重视人物个性表现。通过画中人不同的外貌和手势,揭示人物的心理活动与思想情感,每个人都以自己的方式回答了基督说的“你们中间有一个人出卖了我”。 画的前景右侧那个起立取杯者是犹大,他做贼心虚、不安之心态一望而知。在他的腰间还束着一只钱袋,那里面就装着出卖主的钱。 人物形象塑造以单纯的衣着色块对比产生丰富变化美感,笔触简略,注重人物手势动态之间的联系,具有现实主义表现倾向。就艺术语言而论与德国现代表现主义有相似之处,所以他的画很受德国现代艺术家们关注和推崇。《圣伊拉斯漠与莫里斯的会晤》

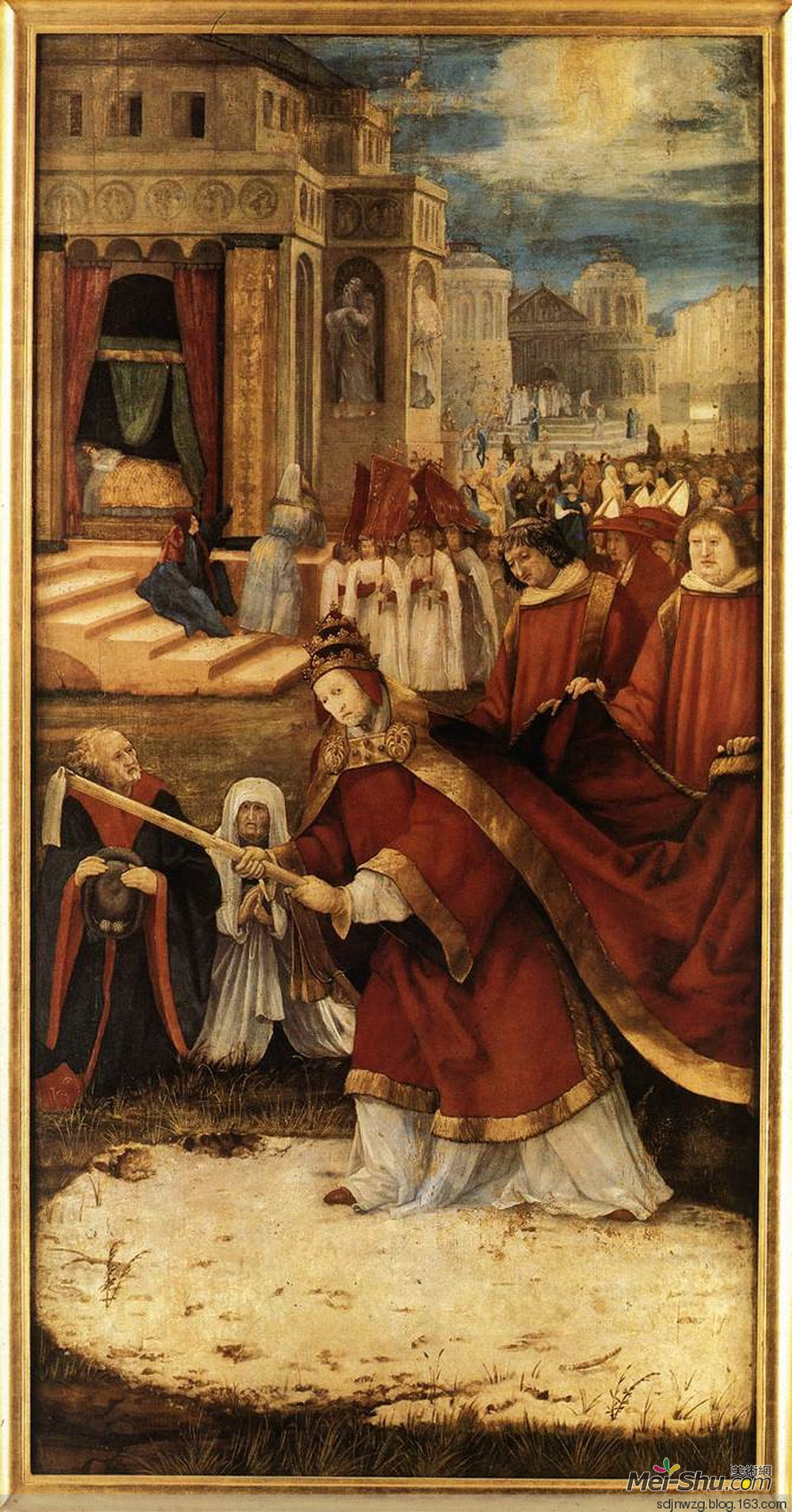

约1525 年,226x176cm,板 油彩 ,Alte Pinakother, Munchen ,慕尼黑老绘画馆, 伊拉斯谟来自荷兰,人们称他为“鹿特丹的伊拉斯谟”。他学识渊博,精通古希腊文与拉丁文。他的政论性文艺作品具有鲜明的反教会反封建色彩。他是位伟大的人文主义者。 画家将他描绘成头戴贵冠,身着华贵圣袍的圣人形象,人物的面部刻画坚实有个性、对冠袍的精微描绘可见中世纪细密画的传统功力,既有装饰艺术效果又有光色变化质感。画中人物既有现实感又有神秘主义因素。

其它作品:

文章标题:马蒂亚斯. 格吕内瓦尔德 Matthias Grunewald 高清作品欣赏

本文栏目:美术综合

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。